La variedad centralizada

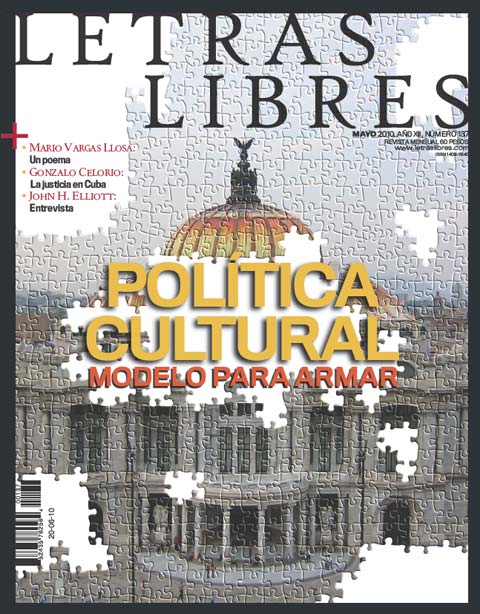

A pesar de la notable ventaja que México tiene en oferta cultural frente a otros países de Latinoamérica, no se puede decir que tengamos aquí un ‘Prado’ o un ‘Louvre’, un recinto indiscutiblemente protagónico que conserve el acervo de imágenes –el imaginario– que le dan sustento emocional a la nación. El Museo Nacional de Antropología es lo que más se acerca, pero no hay, en el terreno de las artes plásticas, un espacio equivalente. Tampoco podemos hablar de, por ejemplo, un Guggenheim nacional: un museo que convierta en oro todo lo que expone, cuyo sistema de adquisiciones funcione, en la práctica, como la oficina de canonizaciones del Vaticano. Tenemos, en cambio, un archipiélago de museos públicos con objetivos más o menos declarados. Solamente en torno a la Alameda Central están el Palacio de Bellas Artes, el Laboratorio de Arte Alameda, el Museo Nacional de la Estampa, el Franz Mayer. Más adelante, el Munal, el del Estanquillo, el de la Ciudad de México, el Antiguo Colegio de San Ildefonso y otros que se me escapan. Si se calcula la densidad de espacios de exposición de la zona se entienden fácilmente las imputaciones de centralismo, sin necesidad de análisis ulteriores. En este contexto plural, el modelo de “centro cultural” puede traer mayores beneficios que el de museo ostentoso. Con el énfasis puesto en la creación de comunidades, antes que en la atracción de públicos masivos, el centro cultural abre un espacio de diálogo más íntimo y certero que las altas aspiraciones pedagógicas del Museo.

A manera de diagnóstico, no sería una mala idea hacer un recorrido por los museos públicos siguiendo un orden geopolítico: comenzar por los más céntricos y luego avanzar hacia la periferia. Si se pudiera hacer algo así a nivel nacional, empezando en Bellas Artes y terminando en el Cecut, se entendería que, pese a la centralización económica de la cultura, muchos de los museos periféricos tienen mayor capacidad para generar propuestas, como si su distancia respecto de la burocracia cultural centralizada les confiriera cierta libertad de movimiento.

El personal ignorado

Ahora bien, siendo el Palacio de Bellas Artes el museo de arte que recibe más visitas al año, parece contraintuitivo identificarlo con el modelo menos funcional para defender en cambio el de los centros culturales, que ni remotamente aspiran a un público de esas dimensiones. Sin embargo, algunas de las taras institucionales más visibles pueden encontrarse en el fastuoso Palacio, y conviene dejar de lado la cuestión cuantitativa, que tanto luce en los discursos oficiales, para centrarse un momento en los problemas. Por mencionar primero lo evidente: en pocos museos es tan acusada la falta de información que los propios trabajadores tienen sobre lo que se exhibe. Confiadas de que las audioguías y los guías no certificados que acechan a su presa en la explanada cumplen plenamente su objetivo, las autoridades consideran prescindible algo que es de sentido común: dar un mínimo de información a los trabajadores del museo sobre su cartelera. En cambio, se impone la (sin)razón institucional: a la pregunta más sencilla, lo remiten a uno a la oficina de servicios educativos. (Esto, que suena a exageración, me sucedió hace poco en otro de los grandes museos públicos, el Munal.)

En un artículo publicado por la revista Museum, de la American Association of Museums, Susan Glasser expone la experiencia del Museo de Arte de Carolina del Norte. Allí, una vez al mes todos los trabajadores se reúnen en sesiones para familiarizarse con las piezas expuestas y comentarlas. No se impone un discurso histórico-artístico determinado de antemano por las autoridades, sino que se anima a los participantes a calificar las piezas mediante la elección de palabras aisladas, etiquetas –tags– que den cuenta de la opinión de cada uno. El resultado puede ser, si se quiere, predecible: una acumulación de clichés dudosamente poéticos o deliberadamente cómicos; pero lo cierto es que hay un acercamiento personal al espacio de trabajo. Ese mínimo gesto, ese esfuerzo por generar un ambiente laboral más acorde al tipo de institución, hace una diferencia notable no sólo en el orden de la eficiencia del centro, sino también en un sentido puramente curatorial. La crítica que puede extraerse de este ejemplo no atañe tanto a la noción de management como a una cuestión estética: la recepción de la obra de arte.

Participación alienante

Otra de las taras compartidas por los grandes museos públicos de arte: la falta total de imaginación a la hora de incorporar la tecnología. La torpeza en este rubro, a la que escapan los pequeños centros (el Laboratorio de Arte Alameda y el Ex Teresa Arte Actual, por ejemplo), es proverbial: cuando una exposición presenta algún dispositivo electrónico, el fracaso de las inclinaciones pedagógicas se hace patente. Los adolescentes se agolpan con auténtica ansiedad alrededor de un control remoto cuya función jamás indagan y, prescindiendo de la parte “analógica” de la exposición, se pelean por apretar cinco minutos los botones.

Debe de existir una manera más inteligente de integrar la tecnología a los museos, sin que eso signifique una glorificación de la distracción como elemento constitutivo de la experiencia pedagógica. Paradójicamente, los museos que mejor han sabido hacerlo son aquellos a los que menor atención se les presta desde las oficinas centrales. Castigados por la falta de difusión, por la reducción de recursos, algunos centros han tenido que generar mecanismos de participación pública más efectivos. Sus salas de actividades son entonces atractivas y planeadas, y no esos cuartos vacíos con crayolas de colores que sólo se utilizan para rubricar el tedio: “Aquí estuvo el Karlangas”.

Por una museística menor

Podrían distinguirse dos tipos de museos de arte, a grandes rasgos: por un lado, aquel que presenta una colección permanente sólida, el museo-acervo enfocado en el aspecto histórico. Ese sería, por ejemplo, el caso del Munal. En segundo lugar está el museo que, sin tener una colección deslumbrante, se propone ser escaparate de propuestas contemporáneas capaces de generar discusión; el museo-laboratorio. (El Laboratorio de Arte Alameda, por ejemplo, tuvo el tino de ajustar su nombre al tipo de necesidad que pretendía cubrir, y creo que en la especificidad de su propuesta se encuentra la clave de su éxito.) Algunos museos llegan a condensar ambas posibilidades: la dupla MOMA-P.S.1, en Nueva York, o el Reina Sofía de Madrid encarnan ese ideal. El Palacio de Bellas Artes, más discreto, se presenta como una colección de muralismo y tres o cuatro salas que buscan canalizar lo más mainstream del arte en general, sin una línea de acción muy definida al margen de este criterio.

El Munal, en cambio, parece mejor parado: la colección permanente tiene un orden cronológico fácil de seguir. Las temporales suelen tener una intención concreta, y más que en la retrospectiva individual se insiste en el diálogo entre tradiciones. Pero, a pesar de estas virtudes, el Munal se nutre, frugalmente, de estudiantes acarreados y turistas sin guía. Es, en términos generales, un museo de afluencia restringida, que no deja de evocar cierto ambiente polvoriento y cierto olor a encerrado. Haría falta una buena dosis de imaginación y un cambio de estrategia para revertir el tono grisáceo del museo y presentar la colección –excelente– de forma más amable.

En cualquier caso, cada vez resulta más evidente que muchas de las propuestas museísticas más interesantes surgen de instituciones que rehúyen de la intención totalizante. Algunos de los casos más citados –a mi parecer, con plena justicia– son ciertos recintos oaxaqueños –el MACO, el Instituto de Artes Gráficas–, el Centro de las Artes de San Luis Potosí y, en la ciudad de México, espacios como el Carrillo Gil, que gracias en buena parte a programas conjuntos con empresas y fundaciones privadas ha logrado agrupar, más que una masa accidental, una comunidad interesada alrededor suyo.

La vitalidad de estas instituciones puede comprobarse no sólo en la disparidad del público que las visita, sino en la capacidad que tienen para forjarse una identidad definida entre el público y los creadores. En un país sin tradición de hábitos bibliotecarios, es infrecuente encontrar un espacio como la nueva biblioteca del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, donde es normal ver personas que se acercan a hojear volúmenes de arte y a sacarle jugo a la discreta pero coherente colección que el instituto pone al alcance de cualquiera. El contraste con las megabibliotecas y los fallidos “centros de documentación” permanentemente vacíos no podría ser más claro.

Es verdad que los centros culturales no pueden aspirar a una afluencia de público como la que recibe el Palacio de Bellas Artes. Pero me pregunto si una afluencia masiva es realmente un argumento a favor. Si en cada una de esas marabuntas las personas entran a una sala para apretar con desesperación un panel con botones y luego salen corriendo en busca del siguiente dispositivo que les recuerde a un Playstation, entonces quizás la labor educativa que pretende desempeñar ese museo no es precisamente un éxito, a pesar de las cifras.

El asunto aquí no es enlistar las bondades o subrayar los yerros de ciertas instituciones, sino detectar la actitud que subyace a su buen o mal funcionamiento. Creo, en definitiva, que algunos principios generales, esbozados al vuelo más arriba, van comprobando su eficacia sobre la marcha: descentralización, participación de capital privado, integración con las comunidades locales y una mayor implicación del personal del museo. ~

(México DF, 1984) es poeta y ensayista. Su libro más reciente es La máquina autobiográfica (Bonobos, 2012).