En la pizarra blanca de la clase, debajo de la palabra “lopatismos”, los alumnos han apuntado algunas frases entrecomilladas en inglés. “‘Nadie me quiere, tengo muchos traumas’… ¡Deja de lloriquear! Un escritor necesita ambivalencia”, “La claridad lo es todo” o “La falta de certezas es un buen lugar para empezar a escribir”. Son consejos de escritura que Phillip Lopate ha ido dándonos en los últimos meses, pero podría haber muchos más. “No pienses que eres una buena persona, serás mejor escritor”; “Hay que evitar a toda costa la lástima por uno mismo. No queda bien en la vida, mucho menos en la página”; o mi favorita: “lo que realmente hace que un escritor tenga éxito es que pegue el culo a la silla”.

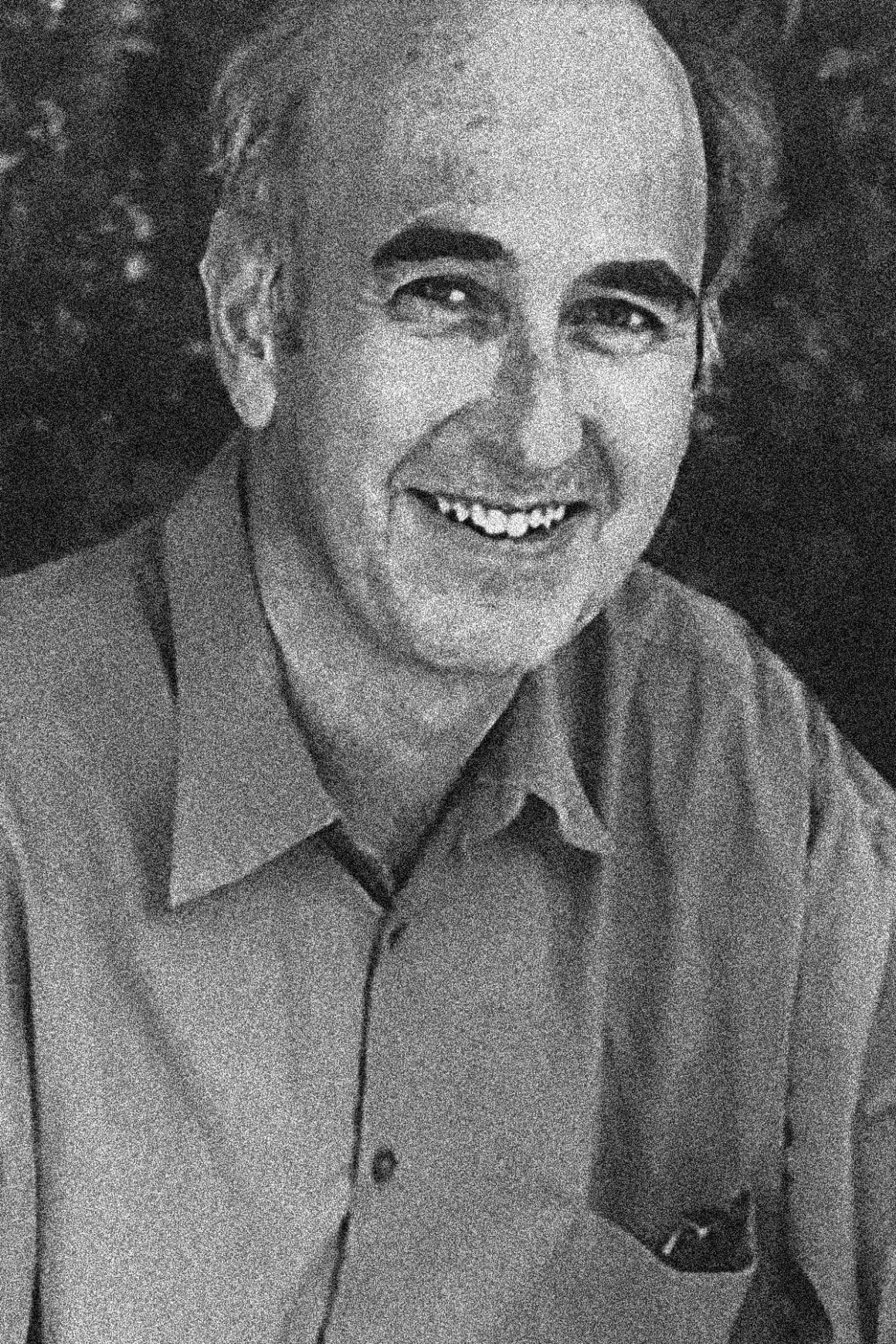

Es el último día de clase de Phillip Lopate (Nueva York, 1943) en la Escuela de Artes de la Universidad de Columbia. El profesor, con una cerveza Asahi en la mano, mira la pizarra y sonríe, aparentemente satisfecho con las lecciones que ha impartido antes de jubilarse. Acto seguido se pone a leer en voz alta fragmentos de sus mejores ensayos. Los diez alumnos que han asistido a su workshop escuchan por última vez, algunos con móvil en mano, la potente voz de uno de los padres del personal essay moderno o, al menos, uno de los escritores que más esfuerzo ha hecho en Estados Unidos por reivindicar este género de no ficción (un exalumno lo llamó el Larry David del ensayo literario).

En 1997, durante una clase de escritura, Lopate se dio cuenta de que se estaban gastando demasiado dinero en imprimir las lecturas. Buscó compendios de ensayos literarios y no encontró ninguno que llegara más allá del siglo XIX. Decidió organizar un nuevo canon y publicó The art of the personal essay: An anthology from the classical era to the present. La antología, que incluía a autores como Séneca, Montaigne, Samuel Johnson, Joan Didion, Virginia Woolf o James Baldwin, vendió más de un cuarto de millón de ejemplares, y convirtió a Lopate en la principal referencia de un género que él mismo ha definido como “la persecución de tus propios pensamientos”.

El primer día que asistí a un seminario de Lopate sobre el ensayo literario fue en otoño de 2022. Era mi primera clase en el mfa (master of fine arts) de escritura de la Universidad de Columbia (en la especialidad de no ficción), probablemente el programa más prestigioso del país junto al mfa de escritura de Iowa. Las matrículas en la Escuela de Artes rondan los 80.000 dólares anuales para pagar un plantel de profesores estrella, desde Leslie Jamison hasta Hilton Als, pasando por Margo Jefferson, el recién retirado Richard Ford o el propio Lopate. El elevadísimo precio le da al estudiante la posibilidad de tratar de tú a tú con algunos de los mejores escritores de Estados Unidos y promete, aunque solo sea a una escasísima minoría de alumnos, la atención de la industria literaria estadounidense.

(Un MFA de escritura en Estados Unidos es un programa que, al contrario que cualquier máster de literatura, está más enfocado en escribir que en leer. A los dos años, debes tener terminado el manuscrito de un libro de ficción, no ficción o poesía. Lopate lo define mejor: “La escuela de artes es un alumno mirándote y pensando: ‘¿cómo puedo matarte y sentarme en tu silla? ¡Dime quién es tu agente!’.”)

Yo llegué al máster gracias a una beca de la Fundación la Caixa. Al principio me sentí como un outsider: iba a empezar a escribir en una lengua, el inglés, que apenas dominaba, mientras que la inmensa mayoría de los alumnos eran estadounidenses y, entre los pocos escritores internacionales, muchos de ellos habían adoptado el inglés desde pequeños. Sin embargo, desde el principio Lopate trató de insuflarme energía y confianza. “Tenemos un par de escritores que escriben en su segunda lengua”, dijo en la primera clase, refiriéndose a mí y a una mujer brasileña que ronda los cuarenta. “El inglés de Estados Unidos se ha forjado gracias a la escritura de sus inmigrantes, algo que hace que la lengua sea más rica y maleable y nos enseña a todos nuevas posibilidades de metáforas.”

En las clases Lopate hablaba despacio. Para algunos alumnos hablaba demasiado despacio, pero cada semana que transcurría quedaba claro que tiene más energía que la mayoría de sus estudiantes. A veces, tras un comentario literario (“siempre he sospechado de la escritura que se mueve hacia la redención”), Lopate compartía alguna anécdota con alguna escritora famosa que había conocido, como Elizabeth Hardwick o Joan Didion. “Haced muchos amigos que no tengan dinero”, nos dijo una vez con su particular sonrisa, esa sonrisa que anticipa una broma mil veces contada pero no por ello menos efectiva, “porque si os dedicáis a escribir no ficción vais a perder unos cuantos… y mejor que no puedan pagar abogados”.

Cuando me enteré en enero de este año de que Lopate se retiraba de Columbia, universidad que le había acogido durante quince años, empecé a seguir con mayor atención si cabe sus enseñanzas. ¿Cómo prepara un profesor su última clase? Al mismo tiempo, por fin Lopate estaba viendo reconocida su carrera como antólogo y escritor. En marzo de este año, fue aceptado en la prestigiosa American Academy of Arts and Letters, un hecho que le alegraba tanto como le incomodaba, pues como me dijo más adelante, nunca se había sentido parte de ningún círculo literario. “Me quedé sorprendidísimo cuando recibí ese premio”, aseguró. “Mi lado más megalómano pensó: por supuesto que lo merezco, he aportado muchísimo a la literatura estadounidense, sobre todo ensalzando el ensayo literario. Mi lado más pragmático y humilde pensó: simplemente porque ‘te lo mereces’, como mis amigos me dicen una y otra vez, no quiere decir que vaya a ocurrir.”

Lopate es el rey del personal essay en Estados Unidos, pero se ha versado en todo tipo de géneros. Ha escrito ensayos imprescindibles en los que recoge sus enseñanzas literarias, como To show and to tell: The craft of literary nonfiction y ensayos personales como Getting personal, Portrait of my body o Portrait inside my head. También ha escrito poesía en The eyes don’t always want to stay open o The daily round y novelas como El mercader de alfombras o Segundo matrimonio, ambas traducidas por Libros del Asteroide.

En el seminario, al que asisten alrededor de quince estudiantes, se comentan cada semana varias lecturas asociadas a un tema en concreto. Lopate trata de ser imparcial, pero es evidente cuándo le entusiasma un autor (Emerson, Turguénev, Orwell) o le gusta algo que un estudiante ha dicho (“¡Ja! ¡Muy bueno!”, me contestó cuando le dije, tras un ensayo particularmente depresivo, que un escritor es alguien a quien no le han invitado a una fiesta). Pero también es evidente cuando Lopate piensa que has dicho una tontería (“Ajam, ajam”, decía con la boca abierta para cambiar rápidamente de tema, como ocurrió también conmigo en no pocas ocasiones).

Cada vez que Lopate se adentra en uno de sus monólogos, los alumnos, algunos de ellos distraídos tras la intervención a veces anodina de otro estudiante, cogen el bolígrafo y se apresuran a apuntar. “Yo escribo para tres lectores”, decía en una de las clases. “Escribo para mí, para alguien más inteligente que yo y para los grandes autores que me miran desde arriba diciendo: bueno, yo no quería decir eso, pero… buen intento.”

Durante el workshop, el profesor asume menos protagonismo. La decena de escritores que participan comenta y critica el trabajo de un compañero de clase, que permanece en silencio. Al final interviene el profesor, que desgrana las virtudes y defectos del texto en cuestión. Lopate, sin embargo, siempre empezaba cada workshop con un discurso, intentando desentrañar las dificultades que habían tenido los tres escritores que esa semana habían compartido su texto. Hablaba de estructura (“la cronología siempre es un buen aliado”), de cómo escribir de tus padres (“pensad que ellos, antes de ser padres, eran humanos”) o de nuevas ideas (“si el argumento es demasiado pedagógico, perderá tensión; la tensión surge cuando puedes ver el contraargumento de tu argumento”).

A la semana siguiente, cada alumno se reunía con Lopate en su despacho para hablar sobre su proyecto. Yo acudía a esas reuniones algo avergonzado, con una escritura en inglés llena de dudas y falta de ritmo. Pero poco a poco fui entablando una relación más cercana, en gran medida por su interés por España y la literatura en español. A veces hablábamos de Javier Marías (“gran novelista y mejor columnista”), Carlos Fuentes (“le conocí en persona y me quedé muy impresionado”) o Roberto Bolaño (“mejor que Sebald, pues incluso en el Bolaño más oscuro siempre hay algo de humor”). En clase citaba a Unamuno o Lorca; una vez, tomando una cerveza con el resto de estudiantes, me recordó el viaje de un año que hizo por España cuando terminó el instituto. Era 1965.

En sus clases, Lopate se mostraba impaciente cuando creía que una conversación se había agotado o su propio argumento no se podía estirar más. “¡Ok!”, decía en voz alta. Era la señal de que ya no había más que decir sobre ese texto o, simplemente, de que tenías que irte de su despacho. A veces lo acompañaba con un manotazo en la mesa, como si fuera el juez dictando sentencia: que pase el siguiente escritor.

La gran enseñanza de Lopate para sus alumnos consiste en que la escritura es, ante todo, psicología. “Siempre trato de empujar a mis estudiantes en una dirección psicológica”, repetía una y otra vez en sus últimas clases. “Muchos pensáis que la escritura es un problema de estructura o de técnica. Si fuerais más honestos con vosotros mismos, la estructura emergería sola.” Por un lado, los escritores primerizos, explica Lopate, son incapaces de darle a la persona sobre la que escriben la misma profundidad que se otorgan a sí mismos. Por otro, tienen dificultades para escribir sobre sí mismos de manera relativamente objetiva. Para conseguirlo, nos recordaba al inicio de casi todas las clases, primero has de estar emocionalmente preparado para tomar distancia y construir un “personaje” que te ayude a verte desde fuera. “Jung decía que un ser humano se pasa la vida tratando de averiguar algo sobre sí mismo que un extraño podría ver en veinte segundos.”

Un sábado primaveral de abril, un mes antes de su retirada de Columbia, fui a visitarle a su casa en Carroll Gardens, una zona privilegiada de Brooklyn, donde Lopate vive desde los años noventa. Me había pedido hacer la entrevista el sábado, ya que el domingo tenía que ir a ver a sus adorados Yankees. Durante dos horas conversamos sobre su vida como profesor, antólogo y escritor.

Lopate nació en una familia de judíos de clase trabajadora, en un barrio humilde y rodeado de supervivientes de campos de concentración que habían emigrado a Brooklyn. Sus padres lo mandaron a un colegio hebreo y, aunque nunca se ha identificado como una persona muy religiosa, siempre ha hecho hincapié en que el judaísmo forma parte ineludible de su identidad (cuando en otras entrevistas le preguntan cómo se define, él siempre responde que es “escritor, neoyorquino, judío y estadounidense, probablemente en ese orden”).

“Las dos grandes influencias del Brooklyn en el que crecí fueron Freud y Dostoievski. Todos estábamos leyendo a los novelistas rusos. Los rusos eran como leche materna para mí”, me dijo. “Sé que suena raro, pero Nueva York es territorio Dostoievski. ¡Nueva York es territorio ruso! Durante un tiempo trabajé como cartero y veía a otros, mucho mayores, que repartían cartas mientras citaban a Pushkin.”

Lopate se graduó en humanidades en la Universidad de Columbia en 1964 y se doctoró en la Union Graduate School en 1979. Empezó leyendo todo tipo de literatura excepto la estadounidense. Primero los rusos, luego los italianos, luego los japoneses, luego los españoles (cuando me preguntó qué opinaba de La Regenta, me sonrojé). El hecho de esquivar, en un principio, a los autores estadounidenses respondía a una razón de ego. “Crecí en pleno renacimiento del escritor judío-americano con Saul Bellow, Philip Roth, Bernard Malamud y Norman Mailer. Habían monopolizado el terreno. Necesitaba distancia, necesitaba perspectiva.”

A veces, cuando terminaba una respuesta y se quedaba en silencio, él mismo lo rompía con una broma o una carcajada, como si ni Phillip Lopate se creyera al propio Phillip Lopate, como si llevara hasta el extremo su enseñanza de que la ironía es parte fundamental de la literatura y de la vida. “Lo siento, pero me interesa la ironía y me repele la solemnidad”, dijo en las primeras clases que tuve con él. Durante la charla en su casa citó a autores como Machado de Assis o Italo Svevo. “Siempre me han gustado los autores alejados del foco que decepcionan y bromean.” Le recordé que Saul Bellow, a colación de Herzog, decía que si tuviera que elegir entre la filosofía y los chistes, se quedaba con los segundos. “Estoy de acuerdo. La vitalidad que busco en mi escritura siempre está conectada con el humor. Creo que muchas veces es en la comedia donde reside la verdad de las cosas.”

Durante años, antes de convertirse en antólogo, Lopate fue profesor de primaria en diferentes colegios, una experiencia que recoge en sus memorias Being with children. Le pregunté cómo había influido en su escritura ensayística el estar rodeado de niños. Me reconoció que, al principio, no le interesaban nada, pero luego acabó muy impresionado por sus dramas. “Una de las cosas que más me gustaban a la hora de trabajar con niños es que tienes que estar preparado para ser muy flexible. Si ese día nieva, los niños no hablarán de nada más que de la nieve. Dar clase es muy parecido al jazz. Tienes que estar preparado para improvisar.”

También dio clases de escritura creativa y literatura a estudiantes de grado y de máster en distintas universidades, entre ellas la de Nueva York, la de Houston y, por supuesto, la de Columbia. “Cuando doy clase siento que estoy escribiendo en voz alta”, dijo. “Los estudiantes me preguntan algo y yo tengo que fingir que sé la respuesta. Dar clase es como sentarme a escribir.” Le pregunté por su filosofía de enseñanza: “Cuando doy clase trato de enseñar sabiduría, a falta de una palabra mejor. Espero que mis estudiantes se lleven la lección de lo importante que es leer. Leer todos los días al máximo nivel. El objetivo final, nunca alcanzable, es la sabiduría.”

Era el momento de hablar de su interés por la psicología. Lopate acababa de escribir un breve ensayo sobre Freud como escritor. “Siempre me ha interesado la psicología. Dostoievski dijo una vez: ‘¡No sé por qué dicen que soy un psicólogo! ¡Soy un realista!’ Yo pensé: si dicen eso de mí, perfecto.” Por si no me había quedado claro, añadió: “Cuando alguien me dice que no piense demasiado, le digo: eso es imposible, no puedes pensar demasiado.”

“En la literatura de ahora parece que eres culpable o inocente. Eso deja fuera a la ironía. ¡A veces eres culpable e inocente!”, afirmó. “Muchos estudiantes se autoprotegen. Les han repetido durante mucho tiempo que tienen que ser unos santurrones, buenas personas. Siempre les digo: lo mejor que puedes hacer como aspirante a escritor es renunciar a la idea de que eres buena persona. ¡Olvídate! Puede que seas buena persona en algunas cosas, pero no pienses que tienes que demostrarlo. A la gente le encanta escribir sobre cómo fueron traicionados o traumatizados. ¿Por qué no escriben de cómo rechazaron a alguien? Siempre son ellos los que han sido rechazados. Yo he hecho cosas en mi vida que me avergüenzan. ¿Por qué las hice?”

Durante el semestre, Lopate empezó criticando de forma educada la mayor parte de nuestras entregas, sobre todo a nivel emocional. “Me gusta la descripción que haces de él”, me dijo en una clase en referencia a uno de los protagonistas de mi libro. “Pero no digas que os habéis hecho amigos. No sois amigos. No te engañes. Os estáis usando el uno al otro y estáis fingiendo ser amigos.” Conforme avanzaba el curso, sin embargo, sus críticas se fueron convirtiendo en elogios, hasta acabar por decir a más de un alumno: “Creo que esto está listo para publicar.” Pese a que es cierto que había mejorías, me pareció que ese cambio de tono escondía más bien simplemente la intención de animar.

–¿Por qué no criticas más las últimas entregas de tus estudiantes?

–Convertirse en escritor lleva tiempo. A veces lleva toda una vida. Prefiero decirles: no te rindas, no pierdas la paciencia. Tardará, pero tarde o temprano tu voz emergerá. Tienes que enseñar al mundo a leerte.

En la última clase, en mayo, en una mesa repleta de comida y bebidas que habíamos traído para celebrar su despedida, los alumnos le empezamos a lanzar preguntas. Cuando una estudiante le pidió un consejo final de escritura, Lopate soltó una carcajada y se irguió en la silla. “Hace poco, no me dejaron dar el discurso en el funeral de un amigo por miedo a que no dijera solo cosas buenas. Si os invitan a mi funeral, ¡decid la verdad!”, dijo, dando un manotazo en la mesa. Cuando se diluyeron las risas, dejó pasar unos segundos de silencio y pronunció las palabras que, desde entonces, resuenan en mi cabeza cada vez que me siento a escribir. “Cuando escribáis, sed honestos con vosotros mismos… ¡y contad la verdad! Aunque duela. Porque luego, cuando lees la verdad, tampoco duele tanto.” ~