Juan pensó que las pecas rojizas del rostro de su madre habían desaparecido. Hizo un ademán, pero las esposas y las normas de sanidad que defendía celoso el guardia detuvieron el abrazo. No pensó que le importaría, pero sintió un golpe de soledad al mirar los brazos alargados e incómodamente delgados de su mamá. El olor agrio que brotó del cabello abandonado de Martha le recordó su perfume, que había soportado con dificultad y que ahora no estaba. La ausencia cerró su garganta.

–Estoy segura de que empezó unos meses antes, pero es que no me di cuenta sino hasta el lunes pasado. No, el antepasado –le aseguró su madre con una calma escalofriante–. Es que al principio una se distrae bien fácil. Todo es novedad. Emocionante. No ir al trabajo y que te paguen igual, poder hacer lo que quieras en cualquier parte del mundo y a cualquier hora, bueno, lo que quieras sin salir de tu casa. Pero luego por eso te aburres y lo nuevo se convierte en uno de esos parasiempres,algo así leí en el muro de Angélica: “La costumbre del ser humano forma parasiempres; en cambio la acción…”

Juan desvió los ojos. La intolerancia había comenzado hacía años como una lenta invasión napoleónica y ya era demasiado tarde. No soportaba a su madre.

–Al grano, sí, ya sé, aunque no entiendo tu urgencia. Él va a seguir muerto y a mí nadie me va a creer nunca.

Juan se paralizó. Esos días se sentía parte de una pesadilla ajena que lo involucraba. Martha era su madre y necesitaba creerle. En la habitación de paredes grises casi negras, el silencio le pareció un brazo que apretaba su cuello. Él va a seguir muerto y a mí nadie me va a creer. La sonrisa de Martha liberó el brazo que le quitaba el aire. Una sonrisa que, aunque parecía una mueca, le hizo sentir que todo estaría bien. Tosco, el guardia miró su reloj. Juan le ofreció a su madre un cigarrillo. Ella nunca había fumado y por eso sostuvo frente a sus ojos la cajetilla. Dejaría de parecer ese niño aferrado a su falda perfumada. Ofrecerle lo único que su madre repugnaba sería desconocerla y solo entonces podría disimular esa paz que la mueca de Martha le había dado. Una paz en la que ya no confiaba. Ella aceptó el cigarrillo y también el titubeante fuego de su hijo. Exhaló el humo en dirección contraria a Juan. Hasta en esos detalles su madre insistía en protegerlo y él se molestó. Cruzó una mirada cómplice con el guardia.

Disfrazaba su nerviosismo con cierta prepotencia y eso funcionaba bien con su esposa, con su jefe, con cualquiera excepto con Martha, quien siempre le respondía con ternura. Tal vez por eso, con suma delicadeza, rompió el silencio que padecía su hijo.

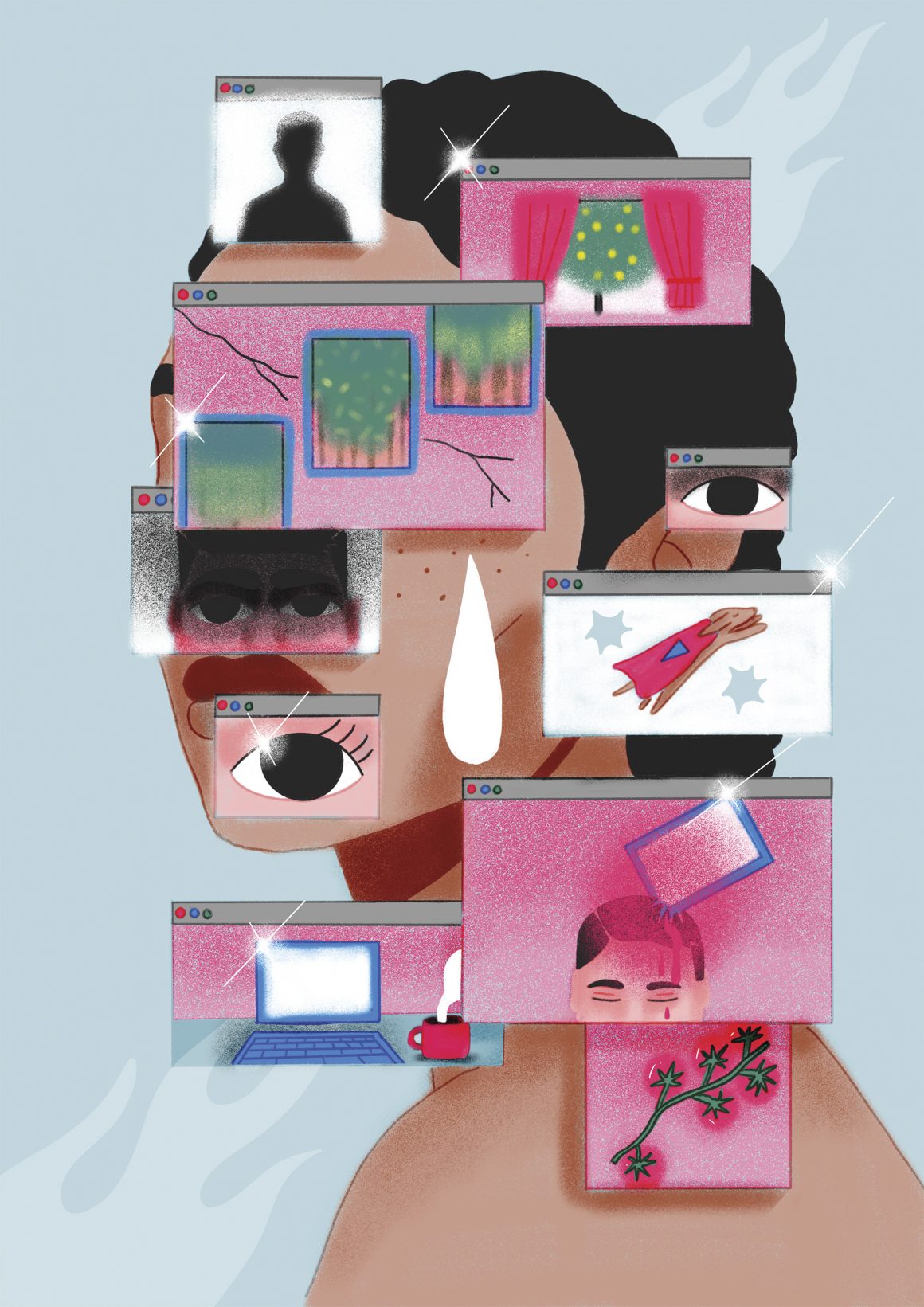

–Su ventana era una de todas esas que te aparecen en la pantalla. Sí, ya sabes de qué te hablo, los cuadritos en la computadora. ¿Cómo se llama? ¡En el Zoom! Todo lleno de personas medio dormidas. Imagínate, mire y mire cuadritos de otras gentes que también miran y miran –Martha soltó una carcajada que angustió a su hijo–. ¿Te acuerdas de que al principio no entendía nada? Te hubieras reído tanto con el primer taller que tomé. No sabía por dónde hablar, se me apagaba la cámara, me desconectaba sin querer. Una vez dejé el sonido prendido y no quiero saber qué tanto escucharon. Suerte que vivo sola –concluyó aliviada.

Juan recordó el día que se fue de casa. Mucho antes de que anunciaran que salir de casa significaría la muerte. Ahora la computadora ocupaba su habitación y una cantidad abrumante de cosas decoraba su estante sin juguetes: una caja de bufandas bordadas, fotocopias de cuentos subrayados, dos inicios de novela detectivesca, el cuaderno de alemán, el de dibujo, el de análisis de cine y en la parte más alta del mueble, la que no alcanzaba cuando era niño, ocho frascos de mermelada que le preparó en el taller de cocina. No, definitivamente no podría regresar a esa casa, cualquier motel sería mejor. Martha gimió, tiró el cigarrillo y acarició sus yemas quemadas por la brasa. Juan regresó al cuarto de visitas de la penitenciaría.

–Yo creo que por eso no lo noté antes. Demasiados cuadritos en cada clase y yo solo les pongo atención a los maestros, digo, para qué me voy a andar metiendo sino para aprender, porque luego hay unos que… Bueno, ese fue el primer día que lo vi. Juan, no te puedo contar el terror que sentí. Apagué mi computadora porque no supe qué hacer. Qué tonta, ¿no? Pero luego, luego la prendí de nuevo y traté de entrar a la clase para comprobar si lo que había visto era cierto. Tu mamá, aunque no lo creas, es valiente –dijo, con un tono de heroína infantil.

Juan sonrió sin ganas de hacerlo. Ella siempre divagaba contando cosas que a nadie le importaban, menos a él. Pero esta tarde no era el momento para dar rodeos, esto sí era relevante. Preocupado, miró hacia el adormilado guardia.

–Ahí voy, que se espere. Es que te tengo que contar todo porque si no tú tampoco me vas a creer.

Juan la miró a los ojos, consternado. Su mamá parecía ser consciente de todo lo que sucedía y no la loca de cuya cordura e inocencia habían dudado.

–No pude conectarme de nuevo. La clase había terminado y ni modo de preguntarle a la maestra, ¿qué le iba a preguntar, no? Además ella ya tenía sus propias preocupaciones… Sí, sí, no me mires así. Después me convencí de que me había confundido, de que había mirado mal. Tantas horas, tantos cuadros, tanta gente y un chorro de cosas nuevas para ver. Bueno, pues por eso creí que era normal imaginármelo, así que decidí esperarme a la siguiente clase, o sea, el lunes pasado. Por suerte anduve bien ocupada toda la semana, martes de museografía, miércoles lo dedico todo el día al huerto, ¡ah!, ya crecieron esos tomatitos, de los chiquitos, ¿cómo se llaman? Ya sabes, los chiquitos que te gusta ponerle a tus huevitos… Bueno, no importa. Jueves… Por cierto que tienes que ir a cosecharlos, si no se te van a echar a perder.

Juan la interrumpió con un suspiro desesperado. Intuía que no llegarían a ningún lugar y perdió toda la esperanza. Su mamá tendría que cumplir una sentencia de por vida en aquella prisión. Él tendría que cumplir la suya, volver a su país, a su ciudad, a su casa. De por vida.

–Ya voy a ir al grano, hijo, es que ya sabes cómo soy.

Es cierto, sabía bien cómo era su mamá: incapaz de enfrentar su propia realidad. El nudo que recordaba en su estómago revivió como un vacío tangible.

–Total que el lunes entré a mi clase –continuó Martha, decidida a terminar con la urgencia de su hijo–. Lo primero que hice fue buscar el cuadro del tipo ese. Pero ahora sí me fijaría bien, quería comprobar que no vi lo que vi. Cincuenta y dos personas no son pocas, es que es una buena maestra la verdad, de las que saben explicar con… Recorrí las ventanitas una por una. Y sí, ahí estaba. Y es cuando te llamé, que yo creo tenías el teléfono apagado. No te quería molestar, pero la verdad es que estaba muy asustada.

Juan estaba sumergido en el relato de su mamá y las pausas se sentían tras su espalda como una pared de clavos que se acercaba un poco más y más.

–Era hombre, aunque no se le podía ver bien su cara porque tenía mucha luz detrás. Además yo no tenía puestos los lentes, ya trato de no usarlos mucho porque no te había dicho, pero me aprietan aquí, en el tabique –apretó con sus dedos la parte superior de la nariz–. No importa. La cosa es que era un hombre raro, pero raros hay en todas las clases. ¿Te conté de la muchacha que amamanta a su niño de cinco años? Después te cuento que te vas a reír –hizo una pausa–. Lo que vi en su cuadrito fue una pared blanca, con tres fotos colgadas como en escalera. Fotos de un bosque. Del lado izquierdo, o sea su derecho, ¿verdad?, una ventana que mostraba un níspero –Martha se detuvo en seco–. ¿Te suena? Ay, Jonito, eso no era todo… y si no me crees no me importa, yo sé lo que vi: clarito arriba de las fotos vi el dibujo que me regalaste en cuarto año. El del perrito que tiene su capita y va volando y que salgo yo con mis chongotes y tu papá con la correa persiguiéndolo. Ese hermoso dibujo que me hiciste, ¿te acuerdas? Imagínate, me tuve que voltear hacia atrás para asegurarme de que yo estaba en mi propia casa, y sí, vi nuestro níspero, que ahora está lleno de frutos, ¿te gustan todavía?, las tres fotos tan bonitas del bosque y tu dibujo. Era tu dibujo y no tengo por qué inventar nada de esto –Martha se acercó a la mesa, sin pestañear, con una voz que penetró en la piel de su hijo y lo dejó desamparado ante lo imposible, le aseguró: –Jonito, uno de los compañeros del Zoom estaba en mi casa.

El guardia detuvo hasta su respiración y Juan sintió que ese hombre, que su mamá describió entre claroscuros, se burlaba de él, mientras terminaba de empujar contra su espalda la pared de clavos. Ante la expectante mirada, la temblorosa voz y el empequeñecido cuerpo de su madre, Juan se sintió desnudo.

El lunes Martha no amaneció del todo bien. Tenía días así, en los que el desgano la dominaba. Aquel era el lunes cuarenta y ocho de confinamiento mundial. El cuadragésimo octavo lunes que no salía de su casa, que no sentía el inevitable roce de los otros cuerpos en el metro. Hacía trescientos treinta y seis días que ni siquiera se maquillaba. Ya se había acostumbrado, incluso lo disfrutaba; pero a veces le pasaba así, despertaba rara, como ese lunes en que ni desayunó. Cuando tenía uno de esos días se avergonzaba. Como si hubiese fracasado, solo esperaba que nadie se diera cuenta. Nadie lo hacía. Su clase de remedios caseroscomenzaría en cualquier momento y Martha hizo lo que su hijo le había pedido hacer un día en que, por videollamada, se puso nervioso y le dijo que debía peinarse y vestirse como si saliera a la calle porque “no era lindo verla en fachas”. Revisó la imagen de su cámara, de su cuadrito: detrás de ella estaba su tríptico de fotos. Encima de ese bosque, sobresaliente por sus colores, un dibujo hecho con crayones. A Martha le gustaba que sus compañeros de los diferentes talleres supieran que tenía un hijo. Por la ventana se asomaba el níspero que había sembrado junto a Luis, el padre de Jonito. Aunque no lo estaba, lucía arreglada, como había que lucir entre semana a pesar del encierro.

En la clase hablaron sobre el flujo sanguíneo y las cicatrizaciones naturales. Martha trató de seguir el ritmo de la profesora, aunque se cansó pronto de los tecnicismos. Con mayor interés se dedicó a espiar a sus compañeros. Cada cuadrito le parecía la ventana de un departamento a través de la cual sus vecinos le daban un sinfín de anécdotas para compartir con Juan. Y es que a sus vecinos reales ya no los buscaba, se aburrió de ellos desde los primeros días y fue cuando tomó su primer taller en línea que descubrió la libertad con la que podía espiar por estas nuevas ventanas. Martha se fascinó de inmediato. Los escenarios eran infinitos, por otro lado, ninguno de sus vecinos podía saberse observado, como Julio y Eva, del 102, que pusieron cortinas en su cocina y Martha al fin no tendría que verlos comiendo, ni haciendo el amor.

De los cuadritos de cada clase, algunos le interesaban más que otros. Perros durmiendo, jugando, estorbando. Cajas de mudanzas inconclusas, ropa desperdigada, gente flaca, gorda, fuera del país, mujeres y hombres, en una clase juró ver un hombre vestido de mujer; gente vieja, gente joven, gente que le recordaba a conocidos del trabajo. Martha acumulaba, sobre todo, juicios ingenuamente malignos y tan dignos como su hijo merecía. Pero ese lunes fue distinto a los anteriores. Ese lunes la abordó un terror que no había sentido desde que era niña. Ese lunes, Martha descubrió que su casa estaba dentro de una de esas ventanas. Su tríptico del bosque, su árbol de níspero, el dibujo que Jonito había hecho en la escuela, todo en un cuadrito ajeno. Sintió el golpe de agua helada caer sobre su nuca y recorrer pesada la espalda hasta congelarle los glúteos. Se acercó tanto a la pantalla que la imagen se deformó en grandes puntos. Dejó de escuchar la voz de la profesora y el suelo debajo de ella se movió caprichoso. Martha se sumergió en esa casa en la que era una completa extranjera, aunque fuera la suya. Como si hubiese sentido los ojos de la mujer encima, el hombre de la ventana hizo un giro abrupto y echó su cuerpo hacia atrás, Martha apagó la computadora. Ese lunes, por primera vez en las últimas cuarenta y ocho semanas, todo fue diferente. Todo. Y Martha caminó por la casa, como un animal ansioso por cruzar los muros que lo encierran, como una mosca que, en su torpeza, intenta atravesar el vidrio que la separa del resto del mundo. Un té de manzanilla y las horas ayudaron a que la mujer se convenciera de que aquello había sido una confusión, una reacción al cansancio con el que había despertado. Se lo repitió durante la insomne noche y los días que siguieron. Martha tomó sus clases con la normalidad de siempre, aunque dejó de mirar las ventanas de sus compañeros. Volvió a su cotidianidad. A esa masa de emociones que ya sabía manejar.

Pero de nuevo fue lunes, y como si nada hubiese ocurrido, como si Martha no hubiese visto su propia casa en otro lugar, la clase de remedios caseros comenzaría en unos minutos. Esta vez no revisó su peinado, ni se cambió el suéter que escondía la pijama que nadie notaría. En cuanto la clase inició y la maestra habló de infecciones en cicatrizaciones mal hechas, Martha recorrió las páginas llenas de rostros atentos y perdidos. Cincuenta y dos ventanas y ahí estaba, entre el resto, aquel cuadrito que parecía más un abismo. Su níspero, su bosque y su dibujo con un perrito volador y una mujer de exagerados chongos. Era su fondo, el mismo que custodiaba su espalda y el mismo que salía en su propio cuadrito, todos los días desde hacía casi doce meses. Un ladrón, pensó. Sus nervios se crisparon. ¿Cuándo había entrado a su casa, si ella no había salido? El único duplicado de llaves lo tenía Juan. Ese era un ladrón que no había entrado a su casa. Martha se estremeció. Se preguntó qué es lo que esa persona podría querer de ella, de su casa, del dibujo de Jonito. Por qué robar su intimidad, por qué utilizar en su pared la única imagen en que aparecían ella junto con su esposo Luis, el pequeño Juan y un perro volador. Mirar ese fondo ahí, a través de la computadora, tan lejos de ella, habitado por alguien más la inundó de furia. Despegó el dibujo, rompiéndolo. La clase seguía su curso y Martha decidió que lo mejor sería enfrentar a ese hombre, a ese usurpador.

Interrumpiría la sesión. Ese monstruo que fingía una vida que no era suya, ese ladrón tendría que deshacerse del tríptico del bosque, del dibujo de su hijo y talar de inmediato ese níspero que, como el de ella, estaba rebosante de frutos amarillos. Martha, decidida, prendió el micrófono, pero no pudo pronunciar una sola palabra.

–¿Qué podría decirle? –pensó–. Ey, esa es mi casa. Ey, hijo de la chingada, qué haces aquí, aquí ya estoy yo. Ey. Ey, ese es el dibujo de mi hijo Juan. Ey.

Los cables del módem enredaron sus piernas entre las patas de la silla. Sintió que los huesos del níspero se atoraban en su garganta. Las diapositivas que mostraban el ciclo de Krebs terminaron. Martha estaba bañada en sudor y el hombre había abandonado su silla, permitiéndole mirar los detalles del espacio. Todo era igual. Definitivamente era su casa en otro cuadro, bajo otro nombre, el de un hombre que le había quitado su lugar. Martha llamó por teléfono a su hijo, esta vez era serio. Él le preguntaría, como siempre, si era una emergencia. Sí que lo era: había un ladrón en uno de los cuadritos de su clase. El teléfono de su hijo sonó hasta que la contestadora automática lo permitió.

–Jonito, llámame, hay un ladrón en la casa –colgó. ¿Qué ladrón? –pensó. No lo era. No podría explicárselo a Juan y él tendría razón en decir que exageraba todo, que inventaba cosas y que debería dejar de espiar a sus vecinos. Martha recordó las veces que la habían acusado de loca.

El hombre volvió a ocupar su silla. Tomó con ambas manos la taza humeante que había traído consigo y le daba sorbos. A estas alturas a Martha no le interesaba que la piel de la cebolla era el mejor desinfectante natural. No podía mirar a otro lado. La taza conmemorativa de los sesenta años de servicio continuo de la Casa de Notarios No. 276 estaba en las manos de ese ladrón. La taza no era suya, no podía ser suya porque solo habían hecho una taza así, a su marido, pocos días antes de jubilarse y pocas semanas antes de morir. Allí le había servido café esa mañana en que iría a cobrar la primera pensión de muchas. Ese hombre, en ese cuadrito de la clase de remedios caseros, no podía tomar café en esa taza. Martha se levantó apresurada. Buscó entre las tazas de la gaveta la de Luis: “Por 60 años de trabajo incansable y dedicado, al señor Juan Luis Salgado García”. La abrazó en su pecho. El olor de un café que no había la transportó por el tiempo hasta interminables desayunos apresurados, cenas frente al televisor, el silbido que hacía su marido, sin notarlo, los días en que le tocaba lavar los platos. Martha estaba tan sumergida en los recuerdos que no escuchó los gritos que salían de la computadora. Tampoco vio cómo, detrás de uno de los alumnos, una mujer, que más tarde sus compañeros reconocieron como Martha Vda. de Salgado, golpeaba la cabeza del hombre hasta hacerla sangrar, y un poco más. De ojos rojos, mirada desorbitada, la asesina golpeaba al hombre y finalmente, “sin ser necesario”, según la declaración de la misma profesora, lo había descalabrado con uno de los tres cuadros de un tríptico de fotografías. Martha no hizo caso de los gritos, ni del noticiero, ni siquiera de las insistentes llamadas de su hijo. Dedicó su tiempo, en cambio, a reparar el dibujo roto de un perro volador que escapaba de la correa del padre, en tanto se burlaba de unos enormes chongos en la cabeza de la madre.

–¿Y entonces? ¿A poco usté sí le cree?

Juan suspiró miedo. Y furia. El guardia que ni siquiera había disimulado su incredulidad durante la entrevista, ahora lo trataba con una hermandad que lo irritaba. Con la voz atrapada bajo su mascarilla, deseó gritarle, deseó matarlo. Pero no lo hizo. No hizo nada. Juan se encaminó hacia la casa que había tratado de abandonar mucho antes de que anunciaran que salir de casa significaría la muerte. ~