Hace doscientos años no se podía comprar papel higiénico, pero ya se habían sentado la bases filosóficas e institucionales de los regímenes políticos modernos. Solo tres de las diez mayores compañías del mundo existían hace cien años, pero la constitución del país más poderoso de la Tierra está vigente desde 1789. Como señala Francis Fukuyama en El fin de la Historia y el último hombre, hoy cualquier estudiante de física sabe cosas en su momento ignoradas por Isaac Newton. Pero, al contrario de lo que sucede en la ciencia, la técnica y la economía, la política parece al margen de esta progresión lineal. La democracia liberal no ha evolucionado sustancialmente en sus reglas desde hace doscientos años salvo por la extensión de la franquicia y la incorporación de nuevos temas, nuevas voces y preocupaciones, como las que han venido en llamarse posmaterialistas. Cambios cuantitativos que no afectan a los principios fundamentales a partir de los que opera.

Si nos fijamos en la economía, la renta per cápita se ha multiplicado por más de diez en Occidente desde comienzos del siglo XIX, pero nada ha cambiado en la sustancia del sistema económico. Mecanismos correctores como la síntesis socialdemócrata o el keynesianismo son ya añejos y no alteran el terreno de juego básico de la economía de mercado. Tampoco fenómenos recientes como la financiarización o la uberización, que, de hecho, como señala Branko Milanovic comentando el libro Poscapitalismo de Paul Mason, se dirige a profundizar en el capitalismo colonizando la vida privada.

Seguimos en esencia dando vueltas a la misma noria que ya estaba en marcha cuando Beethoven estrenó su Concierto número 4 y Hegel contempló al Emperador a caballo tras la batalla de Jena. Esta idea, en el fondo más trivial que polémica, es lo que yace bajo el celebérrimo libro que este año cumple 26 y el pasado muchos quisieron enterrar. El fin de la Historia de Francis Fukuyama no es una predicción ni una tesis aproblemática, sino una idea de estirpe hegeliana que sugiere que quizás hemos llegado a un callejón sin salida relativamente cómodo.

Para Hegel, la Historia, el camino del Espíritu hacia la autoconsciencia y la libertad, avanza mediante un proceso dialéctico: de la contraposición de una tesis y una antítesis se alcanza una síntesis, en una evolución hacia grados crecientes de racionalidad y libertad. No obstante, queda abierta la posibilidad de que el avance de la Historia alcance un punto en el que la razón se reconozca al fin a sí misma: no un “fin de la Historia” en el sentido de que el devenir de los acontecimientos quede suspendido, sino un momento en el que el Espíritu tenga al fin la capacidad de alcanzar el conocimiento absoluto. En la Fenomenología del Espíritu se apunta, de hecho, que su época lo es de transición hacia ese momento culminante, cuando el proceso dialéctico permita superar también los instrumentos aún imperfectos de la Ilustración.

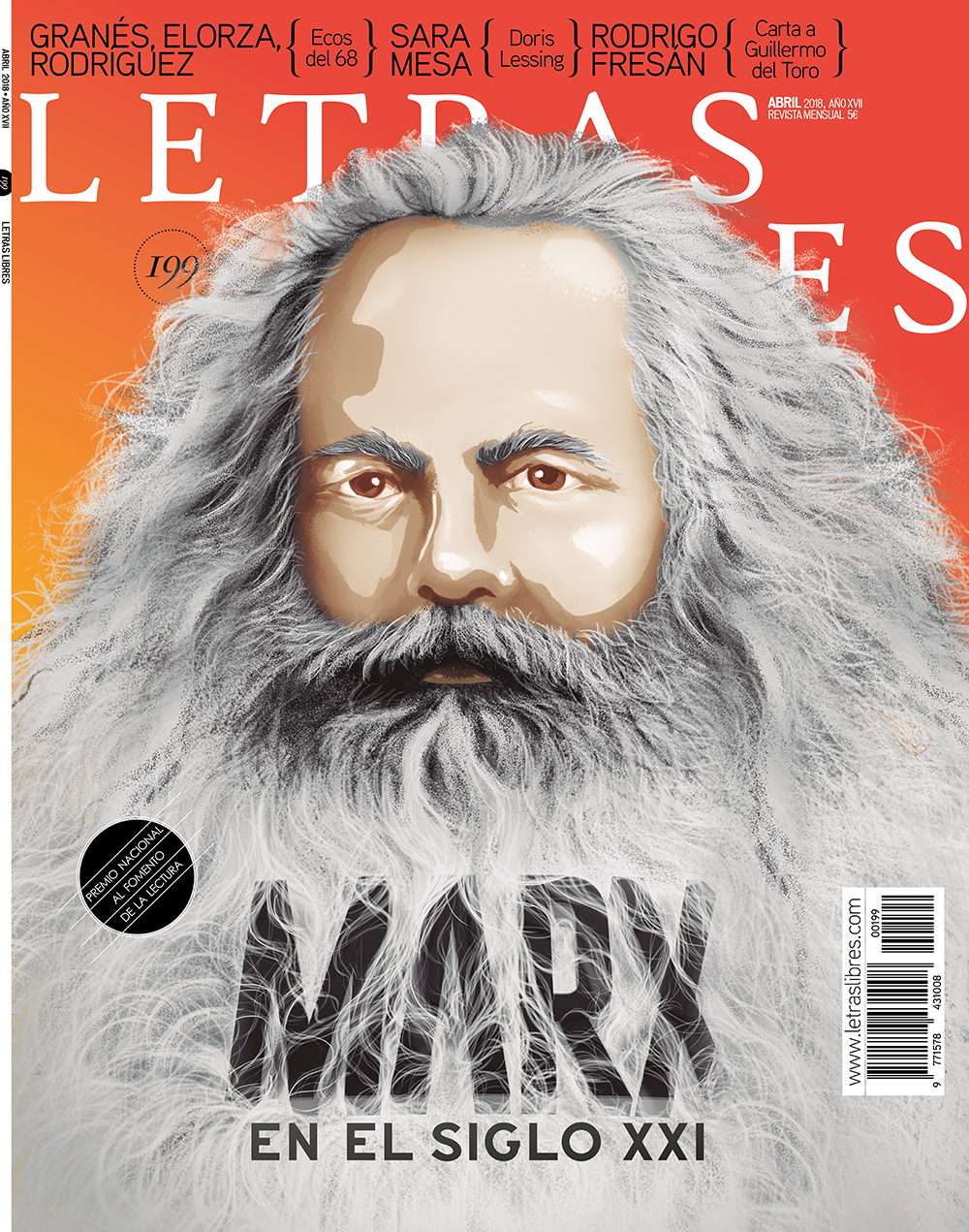

Karl Marx convertiría esta idea en el corazón de su filosofía. Raymond Aron, quizás el intérprete más fino y respetuoso de Marx, nos recuerda el que a su juicio es el verdadero sentido de la Tesis undécima sobre Feuerbach: la filosofía de Hegel (la dialéctica, evolucionada en este caso hacia el materialismo) y la economía clásica ricardiana son herramientas definitivas, que nos permiten emprender la tarea de cambiar el mundo y no solo interpretarlo. No se trata por tanto de que la tarea del filósofo no sea interpretar el mundo, sino de que ahora es posible por primera vez conocerlo y modificarlo en la dirección de la emancipación. Llegado este punto, debemos casi todos reconocernos como marxistas en este preciso sentido: la filosofía del progreso y las ciencias sociales nos facultan –¡nos obligan!– a actuar en la historia y no meramente padecerla. Y lo hacemos.

Pero Fukuyama es deudor de otro intérprete de Hegel: Alexandre Kojève. Nacido en Rusia y educado en Alemania, Kojève fue el maestro que descubrió a Hegel a una generación de intelectuales franceses, incluyendo al propio Aron, pero también a Raymond Queneau –que editó sus cursos–, Bataille, Breton o Lacan. Amigo de Leo Strauss y mentor de Allan Bloom, Kojève tiene también una relación peculiar con el neoconservadurismo americano. El Fin de la Historia kojeviano adquiere características propias de su época, la entreguerra y posguerra mundiales, y donde el de Fukuyama tiene, o se le atribuyen, tintes neoliberales, el de Kojève apunta más bien a una síntesis entre socialismo y capitalismo –idea que estaba contenida en el pensamiento de Bernstein, el principal teórico del revisionismo, y con la que también jugó de manera crítica Schumpeter–. Es por tanto quizás más actual, en un momento en que la izquierda intenta empezar a reunir las piezas del puzzle de la Gran Recesión. Tampoco carece de interés que Kojève fuese un alto funcionario del Ministerio de Economía francés encargado de la planificación del Mercado Común europeo. Es tentador ver a la Unión Europea como síntesis hegeliana del capitalismo y el socialismo: un mercado con unas instituciones puramente hayekianas consagrado a la idea del bienestar de la población.

Kojève escribía en lo que hoy consideramos una edad dorada de la igualación de rentas, y cuando la idea de sociedad sin clases podía resultar verosímil a ambos lados del telón de acero. Pero, precisamente desde los tiempos de Fukuyama, y de manera decidida desde la Gran Recesión, la cuestión de clase ha recuperado casi toda la pujanza, a medida que los grados de desigualdad crecían en el seno de los países desarrollados merced a los cambios tecnológicos, el debilitamiento de la acción colectiva del trabajo, las posibilidades abiertas por los empleos más cualificados, la captura de rentas por la clase managerial, la incorporación de grandes masas de población global a las clases medias y a los mercados laborales mundiales, todas estas causas a la vez o ninguna. Se diría que este “fin de la Historia” nos condena a vivir en la frontera de una sociedad sin clases, con niveles crecientes de educación y renta, pero sin alcanzar nunca el ideal, y con la amenaza siempre presente del desclasamiento en las crisis o el crecimiento de la desigualdad en los tiempos de bonanza.

Pero la alternativa al binomio capitalismo-democracia liberal es hoy tan remota como antes de la Gran Recesión. El fracaso histórico del socialismo es no haber podido competir con el capitalismo en la producción de dos de los grandes bienes de la modernidad: la libertad individual y el progreso material. O de haberlos sacrificado al tercero: la igualdad. De hecho es dudoso que los regímenes socialistas realmente existentes alguna vez hayan consistido en algo más que variedades burocráticas o autocráticas de un capitalismo de Estado. Por eso, las corrientes sucesivas de la izquierda en la posmodernidad se han encaminado, aguas arriba, a poner en cuestión el mismo proyecto ilustrado a través de sus principios fundacionales, replegándose hacia lo subjetivo y lo privado, arrimándose progresivamente más a Polanyi que a Marx.

Visto nuestro mundo desde una perspectiva crítica radical, la libertad sería siempre un espejismo condicionado por la clase y las influencias sociales (“es el ser social el que determina la conciencia”); y la prosperidad capitalista, apenas un embeleco consumista, una sombra de la verdadera vida buena alejada del trabajo remunerado y la alienación. La paradoja es que, aun cuando haya muchos elementos de verdad en estas críticas, de ellas no ha salido nada capaz de sustituir verosímilmente una sociedad basada en la libertad individual y el consumo. De hecho, hoy acaban más bien en un primitivismo de minorías privilegiadas, o bien en políticas de la identidad dirigidas a colectivos cada vez más atómicos, que perpetúan marcos de pensamiento de raíz liberal-capitalista por cuanto priman la voluntad y autodeterminación individuales y solo pueden realizarse en una sociedad de la abundancia.

Porque las ficciones liberales parecen haber funcionado razonablemente bien en perspectiva histórica, especialmente si consideramos las alternativas; pero, sobre todo, parecen ficciones de las que es singularmente difícil escapar, cuando buena parte de la izquierda posmoderna recae una y otra vez en sus marcos, y cuando el propio proyecto marxista, en cuanto emancipatorio, tiene una raíz inequívocamente liberal, como vio Bernstein. A la vez, como señala Branko Milanovic, el capitalismo de principios del siglo XXI tiene algunos rasgos sospechosamente parecidos al de finales del XIX, lo que sugiere el agotamiento de los equilibrios entre capital y trabajo heredados de la época precedente. También es posible que el capitalismo liberal contenga una promesa poco valorada hoy: no acabar necesariamente con las desigualdades, pero sí confinarlas a lo económico, donde son más fáciles de cuantificar y, quizás, atender. Por el contrario, las versiones comunitaristas de izquierda o derecha requieren jerarquías, relaciones o papeles sociales prefijados que, a cambio de mitigar la ansiedad del mundo moderno, condenan a una asimetría entre los individuos no menos patente por incontable.

Nos adentramos en terreno desconocido. Es posible vislumbrar un mundo con un orden social y político distinto al actual. De hecho, esos órdenes han sido los prevalentes hasta hace dos siglos; lo son aún en muchas partes. Pero ya es más difícil concebir órdenes alternativos que respondan de manera reconocible a los mismos principios que tenemos hoy por sagrados, y que pongan como hoy al individuo soberano, a su libertad y su autonomía moral, en el centro del engranaje político. Como dice un amigo novelista, un autor puede imaginar personajes más tontos que él, pero nunca más listos. ~

Jorge San Miguel (Madrid, 1977) es politólogo y asesor político.