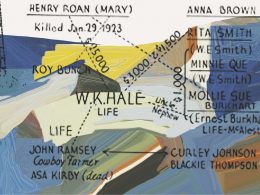

Un puñado de hombres profana una iglesia en Barcelona en julio de 1936; otro “fusila” un monumento al Sagrado Corazón de Jesús en las afueras de Madrid; una muchedumbre transita por una calle del gueto de Varsovia en 1942 sin detenerse a contemplar el cadáver de un hombre en la acera; dos mujeres condenadas a muerte tras la caída en desgracia de sus maridos miran hacia el futuro en el patio de un centro de detención y tortura de los Jemeres Rojos, una de ellas con un niño en brazos: son “imágenes de perpetrador”, imágenes que, como escribe Vicente Sánchez-Biosca, catedrático de comunicación audiovisual de la Universidad de Valencia, “nos sacuden con violencia, aspiran a traumatizarnos mediante la exposición al horror y reclaman de nosotros una posición activa acorde con su violencia”. La muerte en los ojos, el libro de Sánchez-Biosca que Alianza publicó en octubre del año pasado, indaga en el modo en que este tipo de imágenes da cuenta de un acto violento y contribuye a él. Que el tercer miembro del pelotón desde la derecha esté mirando a cámara al comienzo de las imágenes del fusilamiento al Sagrado Corazón, después se vuelva hacia el monumento al tiempo que alza su arma para a continuación volver a girarse hacia la cámara, posiblemente a la espera de instrucciones, demuestra, por ejemplo, que la situación está siendo escenificada por los responsables de su registro audiovisual en complicidad con quienes supuestamente la llevan a cabo, cosa que, a su vez, pone de manifiesto que las imágenes están siendo registradas para “hacer algo” con ellas; en palabras del autor, para producir una “toma de posición ideológica”.

Los estudios del perpetrador (Täterforschung en alemán) tuvieron un comienzo fulgurante a mediados de la década de 1990 con la polémica entre el escritor Daniel Goldhagen, autor del éxito de ventas Los verdugos voluntarios de Hitler (1996), y el historiador Christopher Browning, quien dedicó a los crímenes cometidos por un batallón de reserva de la Policía alemana su libro Ordinary men (1992), publicado en español diez años más tarde con el título de Aquellos hombres grises: el Batallón 101 y la Solución Final en Polonia; algo más de un cuarto de siglo después de la polémica que le sirvió de punto de partida, su presente es luminoso y encuentra a los estudios de perpetrador por completo establecidos en varias disciplinas, de allí la importancia de un libro como La muerte en los ojos: para su autor, determinar qué imágenes pueden ser consideradas “imágenes de perpetrador” significa indagar en quién las hizo, por qué razón, cuál era su relación con los hechos registrados, para quién produjo las imágenes, cuán libremente lo hizo, cuáles eran sus intenciones, qué acciones registró y cuáles podemos inferir que dejó fuera, de qué modo el hecho de que estas estuviesen siendo realizadas las modificó, cuál fue la relación entre quien produjo las imágenes y quienes aparecen en ellas, qué sucedió antes, cuál fue el desenlace de la situación registrada, cómo circuló el material, etc.

No se trata de una tarea sencilla, por supuesto; pero el mayor problema que enfrenta este libro no está en ella sino en la delimitación de su objeto de estudio. Cuando Sánchez-Biosca escribe que, “al igual que sucedía con los cineastas que rodaron en el gueto de Varsovia, [en el caso del centro de detención de Phnom Penh] tampoco aquí […] el artífice material de la foto […] controlaba él la significación e implicaciones del acto ni la secuencia criminal que su acción desencadenaba; ni siquiera se pronunciaba sobre la presunción o certeza de culpabilidad”, su definición de las imágenes de perpetrador como imágenes “tomadas por los perpetradores de crímenes de masas, tortura o genocidio como parte de su acto criminal” se revela inadecuada en la misma medida en que lo hace cuando el autor aborda el registro audiovisual de una matanza en Kigali (Ruanda) en abril de 1994 realizado por el periodista Nick Hughes o las imágenes obtenidas en el campo de exterminio de Treblinka poco después de su liberación. Ni Hughes ni los documentalistas que se vieron obligados a concebir un dispositivo visual que diese cuenta de la naturaleza y el funcionamiento de los campos fueron perpetradores, y, aunque su aparición aquí responde a un interés más amplio por las imágenes de atrocidades, su presencia en estas páginas nos devuelve al punto de partida, la pregunta de qué es un perpetrador y qué perpetra; es decir, la pregunta por el objeto de estudio.

La muerte en los ojos tiene un problema con su definición de perpetración, que reduce a los hechos registrados y solo en menor medida al registro en sí mismo y a su circulación y concibe casi de manera exclusiva como un mecanismo para reforzar “no solo la ideología, sino también y sobre todo el lazo y compromiso mutuo que une al grupo” de perpetradores, un “lugar de reconocimiento, fetiche y vínculo” que no ha sido concebido “para espectadores externos, sino para un destinatario que consuma [las imágenes] en clave de reconocimiento y las viva como vínculo”: si bien esto es cierto en, por ejemplo, el caso de las imágenes realizadas con sus teléfonos móviles por los miembros de La Manada, cierto tipo de pornografía infantil, la transmisión en Facebook Live de matanzas cometidas por supremacistas blancos y miembros de la comunidad de célibes no voluntarios (incels, en inglés) y las imágenes de torturas realizadas por miembros de la policía militar en Abu Ghraib en 2003, no lo parece tanto en relación con registros audiovisuales que nunca llegaron a circular debido a las limitaciones técnicas para la reproducción y difusión de imágenes audiovisuales previas a la transformación tecnológica de las últimas décadas y a las imágenes de linchamientos de afroamericanos, cuya función como suvenir parece encerrar un enigma acerca de la voluntad y la conducta humanas. Aunque Sánchez-Biosca observa acertadamente que algunas imágenes producen un gozo intenso en quien las realiza al tiempo que son más tarde “motivo de pavor y estremecimiento para quien [las] contempla desde el exterior del grupo”, el autor no parece interesado en considerar el carácter de arma arrojadiza que estas imágenes tienen y encuentra “paradójico” el uso propagandístico de los vídeos de decapitaciones del Estado Islámico; su condena moral de crímenes como el del periodista estadounidense James Foley le impide comprender en toda su dimensión la eficacia de la estrategia comunicacional del Estado Islámico y el modo en que esta sirvió a su campaña de reclutamiento a escala global, es decir, el modo en que ciertas imágenes creadas deliberadamente para provocar repulsión pueden, en virtud de la forma en que fueron concebidas, y por sorprendente que nos parezca, atraer las simpatías de alguien.

Al tiempo que la diversidad y la complejidad de las imágenes que su autor estudia en La muerte en los ojos hacen que su definición de la “imagen de perpetrador” resulte insuficiente, la pregunta de por qué estos ejemplos y no otros se vuelve más y más apremiante con el transcurso de la lectura. ¿Por qué estas imágenes y no, por ejemplo, las del estallido de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, realizadas por la tripulación de los aviones que las arrojaron y ampliamente difundidas por el mando estadounidense como herramienta de disuasión al comienzo de la Guerra Fría? ¿O las del nodo que dieron cuenta del “acto de desagravio” al Sagrado Corazón de Jesús del 18 de julio de 1939, cuya condición de posibilidad fue el asesinato de los miles de españoles que, por diferentes razones y con distintos grados de participación, se opusieron al triunfo del nacionalcatolicismo? Puesto que, en el caso de la profanación del convento de las Salesas de Barcelona en 1936, “los actos perpetrados […] quedan fuera del registro de unas cámaras que se limitan a captar emociones periféricas y no concluyentes respecto al acto de profanación”, ¿no conviene otorgarles más bien el estatuto que damos a las imágenes que no presentan hechos trágicos sino la reacción a ellos? Y, en ese caso, ¿no es posible decir que toda imagen es de ese tipo de imágenes? La inminencia de la muerte, por ejemplo en el caso de las imágenes de la “vida” en el gueto (“pórtico del asesinato masivo”, en palabras del autor), les otorga el carácter de imágenes de perpetrador, pero solo en virtud de que se adhiere a ellas la certeza de un crimen que conocemos de antemano; dicho en otras palabras, debido a que nuestro juicio moral y nuestro conocimiento de la historia les impone un significado del que parcialmente carecían cuando fueron producidas. ¿No está la perpetración, pues, más bien en la forma en que miramos estas imágenes y en el significado que les otorgamos? ¿Y en el modo en que continuamos viviendo tras haberlas contemplado, como si lo que hemos visto no nos perteneciese?

No considerar la posibilidad de que estas imágenes pertenezcan al tipo de imagen de perpetrador no solo por los hechos que presentan sino también por su condición de perpetración (en un doble sentido, el que se deriva de la posibilidad de que los hechos registrados no se hubieran producido de no ser porque debían ser registrados y el que resulta del hecho de que su circulación apunta a la comisión de una violencia sobre la sensibilidad y las ideas morales de quien las contempla) significa reducir sustancialmente el alcance del análisis. Más importante aún, La muerte en los ojos no contempla sino lateralmente la posibilidad de que, en el juego de apropiaciones y citas que es inherente a la circulación de las imágenes (“desprendidas ya del tiempo histórico [y] en permanente disponibilidad”, según su autor), estas acaben siendo resignificadas, ya sea debido a que, como observa Sánchez-Biosca, las “marcas de enunciación de los perpetradores (su odio, repulsa, desprecio y condena) no [estaban] inequívocamente inscritas en las imágenes”, ya sea porque, como en el caso de las imágenes robadas de la Escuela de Mecánica de la Armada de Buenos Aires por el detenido/desaparecido Víctor Basterra, esas imágenes puedan ser funcionales a un proceso de “contradesaparición” de lo que ha sido ocultado y destruido.

No se trata aquí de que, como escribe el autor, “la historia, en sus detalles y su singularidad, siempre pone a prueba y desajusta aquello que la teoría presenta”, sino más bien de que “preservar la imagen producida por los criminales sobre sus víctimas” es, como demostró ya en 1959 el cineasta alemán Erwin Leiser, fundamental para “comprender el crimen”: en primer lugar, porque no tenemos otras imágenes, o muy pocas, y, en segundo lugar, porque al tiempo que reavivan “la violencia que las engendró y las contaminó”, estas imágenes ponen a prueba nuestras ideas morales acerca de quiénes somos y de lo que nos diferencia de los asesinos, nos hacen ver lo que ellos vieron, nos convierten en ellos, producen una violencia en nosotros que hace tambalear nuestro mundo. Nuestra responsabilidad está en juego allí donde escogemos identificarnos con la mirada del perpetrador o con su víctima, y esta es una decisión que revela más acerca de nosotros mismos de lo que desearíamos, que puede literalmente destruir la idea que tenemos acerca de quiénes somos.

El terror que estas imágenes nos infunden proviene tanto de lo que en algunos casos muestran como de la posibilidad cierta de que al verlas adoptemos la mirada del perpetrador, que esa mirada se imponga a la piedad que sentimos hacia las víctimas y nos convierta a nosotros también en perpetradores, poniendo de manifiesto la endeblez de nuestras certezas morales. Registradas audiovisualmente por ellos o detalladamente escenificadas para facilitar su registro por terceros, las imágenes de asesinatos y torturas que, por ejemplo, el narco mexicano lleva realizando desde hace décadas en un alarde de imaginación y un desplazamiento continuo de los límites de nuestras formas de soportar el terror tienen por función convertirnos en víctimas de ellas al menos parcialmente, así como en sus cómplices. Pero aún existe una posibilidad más, la de que, como observó Susan Sontag y recuerda Maggie Nelson en El arte de la crueldad (2011), estas imágenes no eviten que continuemos ignorando las causas del sufrimiento y no podamos siquiera comenzar a pensar en el modo de evitar ese sufrimiento, lo que vuelve a convertirnos en cómplices de él. Y esta complicidad con la perpetración a través de la mirada es el punto ciego del análisis de Sánchez-Biosca, así como una prueba de que la necesidad de hablar de estos asuntos es mayor aún tras la publicación de su libro. ~