De todos los historiadores contemporáneos dedicados a México, ninguno corresponde mejor, actualizándola, a la figura del historiador que el siglo XIX trabajó con los materiales clásicos que Enrique Krauze. Es el historiador en diálogo con sus lectores, a la vez sus contemporáneos en la polis. El deber de memoria, el talante profético, la afición político-teológica, forman parte indisociable de su educación como hijo de inmigrantes judíos, provenientes de Polonia, nacido en la ciudad de México el 16 de septiembre de 1947.

Krauze hace historia para el lector común –“the common reader” al que Virginia Woolf tenía por ídolo– multiplicado en miles y miles de hombres y mujeres, estudiantes o aficionados, doctos o diletantes, para los cuales el conocimiento de la historia es un deber democrático, una herramienta sin la cual no hay contrato social ni vida civil. Devoto de ese deber, Krauze lo ha honrado, como pocos historiadores lo habían hecho, a través de sus libros y de la televisión. Y como apunta Javier Garciadiego en El temple liberal –la compilación reunida con motivo de sus sesenta años en 2007– fue Krauze quien, no satisfecho con ser académico –discípulo en El Colegio de México de Daniel Cosío Villegas y Luis González y González–, decidió construir, para sí, un lugar social desde el cual escribir.1 En ese punto, el historiador se encuentra, por naturaleza y por necesidad, con el empresario cultural.

Krauze ha escrito sobre héroes, pero más que el método de Carlyle, del cual él mismo se ha ido alejando gracias al escepticismo que la democracia supone para las inteligencias prudentes, en sus biografías está una noción más amable y comprensiva, la del emersoniano “hombre representativo”, tal cual lo ve David A. Brading, uno de los grandes historiadores que ha escrito sobre Krauze. No cree del todo Krauze –lo señaló Alan Knight cuando apareció Biografía del poder– en la preponderancia vitalista o mesiánica del individuo en la historia. Su admiración por Vasconcelos, templada por los años, le sirvió de antídoto. Se hizo biógrafo bajo el influjo de una personalísima psicohistoria –es Knight quien lo dice– en la cual lo que importa –soy yo quien lo agrega– es la forma en que el carácter se plasma en el tiempo: Hidalgo, Iturbide, Lucas Alamán, José Fernando Ramírez, Porfirio Díaz, Zapata, Carranza, Obregón, Cárdenas, Daniel Cosío Villegas, ya no son exactamente lo que eran antes de Krauze. Es fácil decirlo pero a través de Biografía del poder (1987), de Siglo de caudillos (1994), de La presidencia imperial (1997), Krauze ha rehecho, con su estilo conversado y epigramático, el álbum familiar de la historiografía mexicana.

Emprendió Krauze, hace más de veinte años, la recuperación del honor y de la eficacia de la historia como “el tipo más popular de escritura, puesto que puede adaptarse a las capacidades más altas y más bajas”, según decía Gibbon, llamado a comparecer por Knight, quien sostuvo que la saga iniciada por la Biografía del poder regresaba la “historia popular” al dominio de los historiadores calificados. González y González, Charles Hale, Brading, Knight, Hugh Thomas, Lorenzo Meyer, Jean Meyer, han subrayado los hallazgos historiográficos de Krauze.2 Y lo han criticado (ellos y otros intérpretes, a veces liberales de observancia pretendidamente más estricta) por dejarse seducir por el genio del mestizaje mexicano o por idealizar algunos episodios nacionales, como la República Restaurada o la comunidad zapatista. Otras críticas vinieron del horror al vacío que en cierta academia posmodernista provoca el público: juez más severo y caprichoso que los priores del convento o las abadesas del claustro.

La rehabilitación de un género, lo mismo que su pasión liberal, le trajo a Krauze honores inesperados y no del todo agradables, como el de haber sido víctima de libelos, simultáneos en el tiempo y complementarios en su antisemitismo, de la extrema derecha católica y de la más rancia izquierda nacionalista. “Tal furor descalificatorio no se veía desde Bulnes”, ha escrito Garciadiego.3

El propósito vital de Krauze requería de una narrativa histórica dispuesta en el camino como el espejo stendhaliano, tal cual lo ha visto otro de sus lectores, José de la Colina. Libro tras libro, escribiendo vidas paralelas y ejemplares o ejerciendo el artículo de combate o el breve ensayo histórico, Krauze ha hecho una obra voluminosa que se cuenta entre las más leídas por un público siempre ansioso de leer historia, desde ese siglo XIX en que se probaron sus ancestros, los historiadores cuya biografía colectiva es la materia de La presencia del pasado (2005). De la Colina cita, también, a propósito de la savia literaria de la que se nutre el historiador, las Vidas imaginarias, de Marcel Schwob, lo cual me lleva a decir que Krauze ha vuelto reales las que eran vidas imaginarias de nuestros caudillos culturales y políticos.

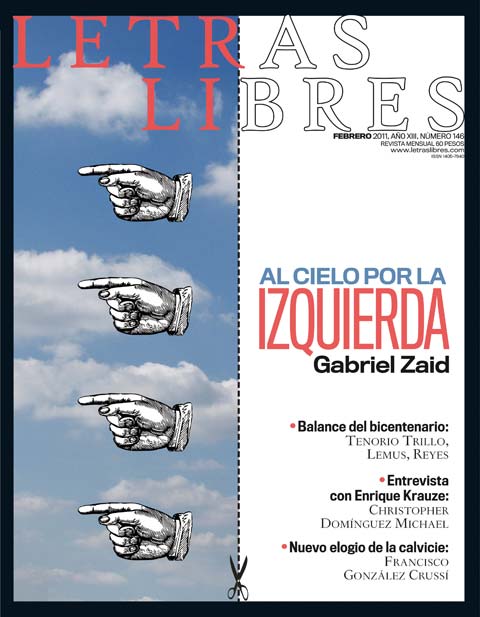

Tuve esta conversación con Enrique Krauze a fines de 2010, en la redacción de Letras Libres, y no fue fácil hacerla dado que es uno de mis mejores amigos: la cercanía intelectual, a veces, inhibe o tiende a dar por sentado lo que puede ser esencial para el lector. Nos conocimos Enrique y yo en marzo de 1986, en la Feria del Libro del Palacio de Minería, en una mesa redonda dedicada al décimo aniversario de la muerte de Cosío Villegas. Ese mismo día me invitó a Vuelta, de la que era subdirector, y allí, en la revista de Octavio Paz, pasaron doce años que se han vuelto veinticuatro en Letras Libres.

Teniendo como eje al historiador, esta conversación pudo haber durado varios días y hube de esforzarme para no invitarlo a abundar en todo lo humano y en algo de lo divino que hemos compartido. Krauze nos habla, aquí, de su educación judía en el México de la presidencia imperial, de la formación de una conciencia liberal en una época donde era muy difícil escapar al imperio intelectual y universitario del marxismo, de sus polémicas con los whigs mexicanos. Habla de sus libros de cabecera: la Historia moderna de México, Pueblo en vilo, El laberinto de la soledad. Va de Jerusalén a la Magna Grecia, de Spinoza a Plutarco y de allí a Isaac Deutscher, a Karl Popper, a Isaiah Berlin. Enfatiza su crítica de la mala historia académica, logocida y endogámica.

Asume Krauze que la historia no es, infortunadamente, maestra ni de la vida ni de la política y que el pasado de poco nos sirve ante el México violentísimo de nuestros días. Sí, acaso, dejando la puerta entreabierta, algo entrará de la tolerancia ideológica y del respeto por la ley de los hombres de la Reforma, en cuyo hogar busca consuelo, otra vez, en el más reciente de sus libros: De héroes y mitos (2010). Se refiere Enrique Krauze, en esta conversación, a los insurgentes de 1810, a los revolucionarios de 1910, a los historiadores decimonónicos, de los monarcas sexenales a los que nos tocó confiar o a los cuales aborrecimos. Sin embargo, me pareció que, de lo hablado, lo que más le emocionaba era la vida a la vez modesta y orgullosa de los habitantes de Naolinco, un pueblo veracruzano que visitó el año antepasado donde es probable que estén un puñado de esos lectores que lo leen, lo ven y lo escuchan a lo largo de todo México.

•

En el texto “México en clave bíblica”, uno de los ensayos incluidos en De héroes y mitos (2010), cuentas una anécdota familiar muy significativa. Tu hijo León, a los cuatro años y durante la noche del Pesaj, respondió a la pregunta de su abuelo sobre el motivo de la celebración, confundiendo la salida de los judíos de Egipto con la profecía que llevó a los aztecas a fundar su ciudad en aquella laguna donde estuviera un águila devorando a una serpiente. Esa muestra de mestizaje cultural te regocijó, según cuentas. A los nombres de fray Diego Durán, Gregorio García, Ángel María Garibay K., ¿agregarías el tuyo como un historiador que ha buscado, desde la tradición laica y liberal, la clave bíblica de México?

Con el tiempo he llegado a pensar y a entender que el haberme formado –desde el kínder hasta la preparatoria– en el Colegio Israelita, donde recibí una formación no religiosa pero sí cultural amplia en el humanismo judío, tuvo una influencia indudable en mi visión de historiador. Te diré algo evidente: la Biblia puede verse como una biografía del poder y como una biografía del saber; es una sucesión de reyes, de caudillos, de jueces y de profetas. Bien vista, es la historia del pueblo de Israel narrada alrededor de esas figuras magnéticas, desde Abraham hasta Salomón. Cada uno de sus Libros está marcado por esas figuras individuales en contacto con Dios. Esa filiación se me fue revelando al paso del tiempo pero me quedó del todo clara en Jerusalén hacia 1989, cuando Amos Elon, un gran historiador de la vida judía en Europa y en Alemania, al escuchar una conferencia mía sobre Vasconcelos y su cruzada educativa (esa impregnación religiosa de quienes se sumaron a su apostolado), se me acercó y me dijo: “Todos nosotros somos historiadores de la religión.” De modo que esa doble clave, digamos, teológico-política, impregna una parte importante de mi obra, desde mi primer libro, lleno de figuras proféticas y de alusiones a aspectos de la sociología religiosa.

En ese momento, salvo el caso de Jean Meyer, la historiografía mexicana no era muy dada ni a lo teológico-político ni a la sociología de la religión…

No, no lo era. Clavijero tiene una frase que en esencia dice: “La política y la religión tienen un peso fundamental en la vida de México.” Yo creo que así ha sido y así es todavía en cierta medida, y esa clave teológico-política me permitió comprender a ciertos personajes en los términos que les son propios. Esa clave es, creo, fundamental en la historia de México. Luis González lo creía también. En alguna ocasión escribió que si había dos pueblos en donde gravitara el pasado como una obsesión, pueblos –digamos– bendecidos por el pasado pero también lastrados por él, esos pueblos eran el pueblo judío y el pueblo mexicano. De modo que tenía su razón de ser transferir la vocación de recordar, tan propia de la actitud judía ante la vida, a la historia de México. Recordar es casi un mandamiento para los judíos; recordar es lo que los judíos hacen cada Día del Perdón, al hacer memoria de sus antepasados. En ese imperativo “recordar” también tuvo mucho que ver, en mi vida, la presencia de mis abuelos y de mis bisabuelos, modestos patriarcas judíos. Mis bisabuelos ni siquiera hablaban español, pero hicieron que yo pensara mucho más en el pasado que en el presente.

Fue un entrenamiento en el laboratorio de la memoria. En nuestro caso era una memoria nostálgica, la de una familia muy dolida por la presencia cercanísima del Holocausto. Había una urgencia de recordar en el sentido de rescatar del olvido. Todos esos son factores de una matriz judía, que de una manera más o menos natural me llevaron a interesarme por el pasado de mi propio país, por México.

Eres biógrafo y eres historiador. Tu primer libro, Caudillos culturales en la Revolución mexicana (1976), fue el retrato de una generación y aquel que te abrió las puertas del gran público; Biografía del poder (1987), una historia del poder político en México. Pasando de Jerusalén a Atenas, del mundo judío al mundo griego y latino, esa frontera que le quedaba tan clara a Plutarco entre la biografía y la historia, ¿cómo la percibes actualmente, haciendo una especie de corte de caja entre Caudillos culturales en la Revolución mexicana y De héroes y mitos, tu último libro?

En la tradición inglesa se escriben biografías que son más que una biografía: la biografía del personaje y su tiempo. Quiero creer que en las biografías que he escrito está el hombre conectado con su tiempo. Son libros que arrojan luz sobre el alma de esos personajes pero enmarcados en su circunstancia. La biografía es un instrumento muy útil aunque tiene muchas limitaciones. Nunca he pretendido que la biografía desplace a la historia. Recuerdo muy bien la prescripción de Huizinga, quien señala el vicio de “antropomorfizar” la historia, de reducirla al individuo. Eso es lo que hace la historia de bronce, que puede llevar a una grotesca simplificación; lo estamos viendo en la profusión de biografías fáciles, maniqueas y anecdóticas…

Biografías noveladas.

No son biografías ni novelas, sino un híbrido fallido, plagado de efemérides bobas. A la anécdota, como decía Alfonso Reyes, hay que reivindicarla. El diablo y la vida están en los detalles y una anécdota bien contada es a veces más significativa o reveladora que cien páginas. Pero yo creo que la biografía, si no se la aborda con el rigor con que la toman los ingleses y los estadounidenses, la tradición anglosajona, corre el peligro de simplificar al personaje, de hacer pensar que cualquier hecho, por más nimio, que pudiésemos rescatar, es ya memorable en sí mismo. Eso es una tontería. Y por otro lado está el peligro de subsumir la historia de un país, de un pueblo, de una sociedad, en un individuo. En La presidencia imperial yo intenté hacer algo distinto: servirme de la figura de los presidentes porque fueron muy importantes en la marcha del país. Ese libro lo escribí con mucha pasión porque tiene elementos autobiográficos, dado que yo era, también, un testigo de esa época. Pero La presidencia imperial no es solo la biografía de Díaz Ordaz o Ruiz Cortines o Miguel Alemán; es la vida de esos personajes en lo que tenía de significativa por sí misma (sobre todo psicológicamente), pero también es la historia de cómo esa vida se proyectó sobre el país, en un contexto en donde hay muchas otras fuerzas actuando: obreros, campesinos, el pri, la oposición, las universidades, los intelectuales, los gobernadores, los poderes formales e informales. Todos aparecen en ese teatro que es la historia política de México, cuyo personaje central era el presidente emperador. La traducción al inglés de esa trilogía –Siglo de caudillos, Biografía del poder y La presidencia imperial– la llamé Biography of power porque creo que el personaje central de México fue precisamente el poder.

En suma, hay puentes que conectan a la biografía y a la historia; la biografía es un género menor comparado a la historia, que es un territorio infinitamente más amplio en donde intervienen fuerzas de toda índole: económicas, políticas, sociales, culturales, ideológicas, religiosas, locales, regionales, nacionales, internacionales, etcétera. Me he concentrado en el género biográfico por gusto, por vocación, pero también por limitación: una historia al estilo de los grandes lienzos que hacen John Elliott o Hugh Thomas no me la he propuesto; quizás sería incapaz de hacerla.

Recordando la polémica de 1980-1981 con los historiadores, muchos de ellos de tu generación, que politizaban el pasado y hacían una “interpretación whig de la historia”, ¿crees que ese tipo de historiografía ha ido perdiendo su prominencia en los años del siglo XXI que llevamos o, como temen algunos, la historia se ha “judicializado” a extremos alarmantes? ¿Estamos ante una nueva generación de guerrilleros históricos?

Recordemos la circunstancia. Acompañados por algunos maestros de la generación anterior, como Luis González y González y Luis Villoro, otros miembros de mi generación (algunos mayores, como Adolfo Gilly, a quien, por haber participado en el 68 lo veo más como gente de mi generación, pero también Enrique Florescano, Carlos Pereyra, Héctor Aguilar Camín y otros) se juntaron para hacer, con una idea de Alejandra Moreno Toscano, un libro muy bonito, que fue muy exitoso, que quizá sigue a la venta, muy delgado, muy bien hecho y con un título genial, Historia ¿para qué? (1980). Leí Historia ¿para qué? y me di cuenta que tenía, salvo algunos capítulos, un común denominador, sobre todo en los capítulos escritos por autores de mi generación: se empeñaban en politizar la historia, en someterla a juicio e imponerle categorías políticas del presente, repartiendo premios y castigos entre los personajes históricos: “Estos eran revolucionarios y estos no, estos eran reaccionarios y aquellos no.”

Pronto advertí también que esta era la interpretación whig de la historia, y el asunto me remitió a una vieja polémica en Inglaterra de cómo los whigs (de largo predominio en la historia inglesa) habían impuesto su versión del pasado. Aquello era grave: estamos hablando de los años ochenta, cuando resurge la guerrilla en América Latina. En México se acaba de terminar la Guerra Sucia, impera la radicalización política, y en esos años mi generación tenía ese ánimo revolucionario y quería imponerle a la historia ese cartabón. Escribo entonces un ensayo publicado más tarde en Caras de la historia (1983), que si mal no recuerdo no está en la obra reunida en Tusquets.

Lo escribí con mucho fervor y se lo llevé a Fernando Benítez a Unomásuno, y Benítez me habló y me dijo: “Es muy bueno, hermanito, pero te aconsejo no publicarlo porque te van a destrozar.” Pero le pedí que lo publicara y lo hizo en el suplemento Sábado, y luego se hizo un acto público al que acudieron Alejandra Moreno, Enrique Florescano y otros más y hubo de verdad un linchamiento; yo estaba allí y dije que no quitaba ni una coma del ensayo que había escrito. Se suscitó entonces una polémica con Gilly, con Arnaldo Córdova y con algunos más en Unomásuno, en donde yo me defendí. Fue mi primera polémica, dura, pero creo que fue de altura. Y yo defendía que a la historia había que acercársele como un saber. Y defendía la historia como Luis González la concebía, como un saber al que hay que acercarse con el menor número de prejuicios posibles o al menos con prejuicios claros y conscientes, y tratar de entender el pasado en sus propios términos, sin usar al pasado y menos abusar de él. Por otra parte, yo sabía muy bien, por Marc Bloch, que entre el pasado y el presente hay vasos comunicantes fructíferos, necesarios y además inevitables, porque no puede uno dejar de ver el pasado con los ojos del presente. “Toda historia es historia contemporánea”, dijo Collingwood. Pero al mismo tiempo el estudio del pasado ilumina muchas cosas del presente. Insistía yo en reimaginar, reinventar, repensar lo que los personajes del pasado vivieron o sintieron y esa fue la sustancia, creo que válida, de esa polémica. Esa polémica, por cierto, provocó que mi gran amigo Hugo Hiriart, al darse cuenta de que estaban realmente todos contra mí, ensayara varios tipos de dedicatorias en “El arte de la dedicatoria” y escribiera: “no debemos olvidar las dedicatorias excluyentes, como por ejemplo esta: ‘Dedico estos poemas a toda la humanidad menos a Enrique Krauze’”.

A treinta años de ese bautizo polémico, considero que avanzó más la historia del saber que la historia del poder; creció el conocimiento histórico. Inclusive, los autores de Historia ¿para qué? y sus discípulos aportaron mucho más a la historia como conocimiento que a la historia como instrumento político.

Pero sigue habiendo “guerrilleros históricos”.

Los únicos guerrilleros históricos que quedan en México son los poseídos por una visión militante de la historia y son algunos periodistas dogmáticos obcecados en las categorías revolucionarias del siglo XX, algunos jóvenes universitarios, extraviados, pero no son muchos más. Esa que Luis González llamaba piadosamente la “historia crítica” en realidad deberíamos llamarla obra de “los militantes de la historia” o, como tú los llamas, “los guerrilleros de la historia”.

Los problemas de la historia actual en México están en otro lado. De haber predominado en 2010 esos guerrilleros de la historia, los hubiéramos visto defender sus puntos de vista en libros y congresos. Lo que se vio, venturosamente, por ejemplo, es que en Proceso, una revista de una izquierda a veces muy radical, se publicaran varios cuadernos valiosos donde, en lugar de violentar la historia con categorías presentes, se presenta una historia de la Revolución mexicana desde varias facetas. Yo creo que la historia entendida como saber todavía palpita en la oferta editorial y periodística de México.

De los historiadores que he entrevistado el que más ha hablado de historiografía eres tú, lo cual parecería contradecir a “los guerrilleros académicos” que te consideran un historiador más cercano a la literatura y al público que a la historia pretendidamente “científica”. Háblame de tu relación con el marxismo, que monopolizaba la ciencia histórica cuando tú te hiciste historiador. ¿Eres uno de los pocos historiadores de tu generación, la del 68, en quien apenas influyó el marxismo?

No exactamente, déjame contarte. Yo estaba en los últimos años de ingeniería, y como toda mi generación tuve muchas lecturas de marxismo y de heterodoxia marxista. Admiraba mucho a Trotski, leí la biografía de Deutscher, y obras de Deutscher como El judío no judío, y la biografía de Marx de Isaiah Berlin. Y en una de las pocas experiencias de profesor que tuve en mi vida (fue en la Facultad de Ingeniería, en una clase de la cual era yo ayudante y que se llamaba “Recursos y necesidades de México”), hablaba yo de marxismo. Aunque te parezca increíble, lo que hice durante ese trimestre fue leerles partes de El capital de Marx.

Sin embargo, no tuve entusiasmo por la Revolución cubana, ni me agradó en absoluto la invasión soviética a Checoslovaquia, pero vi con muy buenos ojos la llegada al poder de Salvador Allende, por la vía pacífica y electoral. Profesaba yo una especie de socialismo vago; por aquel tiempo leí a Camus y descubrí el anarquismo, y entendí que era más mi simpatía por el anarquismo clásico (el pacífico, el de Kropotkin) que por el marxismo propiamente, constituido por una rigidez que me fue molestando con el tiempo.

Otro factor que intervino y que nunca he contado fue mi larga y no fácil experiencia, desde 1965 hasta finales de los ochenta, como empresario a cargo de unas fábricas familiares. Esa experiencia me marcó mucho porque me permitió ver la vida económica en concreto, obreros de verdad, no obreros abstractos, abogados, clientes, vendedores; todo el proceso económico sobre el terreno, en la realidad, con los riesgos, temores, dificultades, triunfos y varias derrotas que tuve en esos años formativos.

Recuerdo que una vez yo, cándidamente, les dije a los obreros de una fábrica, reunidos en una pequeña fiesta de fin de año, que en esa, mi fábrica, yo no obtenía plusvalía. Les dije así, “plusvalía”. Me imaginé que no habían entendido lo que era la palabra “plusvalía” y lo repetí de otra manera: “Yo aquí no tengo utilidades.” Y entonces un obrero de Oaxaca que se llamaba Reyes Juárez, al que recuerdo muy bien porque le tenía mucho afecto, levantó la mano y me dijo: “¿Le puedo decir algo, joven Enrique?” “Sí.” “Pues ese es el problema que tenemos nosotros, que usted no tiene utilidades, por eso estamos tan fregados. Mejor tenga ganancias y así nos va a poder pagar bien y esta fábrica va a seguir, porque si esto sigue así va a quebrar.” Esa pequeña anécdota fue tan importante como la lectura muy temprana de Karl Popper.

La miseria del historicismo, de Popper, nos la dejó leer Luis González en El Colegio de México hacia 1970. Fue, como se dice en inglés, un eye opener, porque entendí lo que era el idealismo hegeliano heredado por Marx, y cómo esa filosofía de la historia era falaz, esas leyes de la historia eran ficticias. Hasta presenté un trabajo que fue muy criticado por mis compañeros del seminario. Popper fue el primero que me abrió los ojos. Y luego siguió Bertrand Russell, que escribió un libro tempranísimo contra la Revolución rusa. Más tarde vino Berlin y, en fin, ya una larga sucesión: Orwell, Koestler, el propio Paz, desde luego… todos críticos de la Revolución rusa. Y luego Kołakowski, el crítico integral, clásico, del marxismo.

Yo me libré de la rígida utilización de las categorías económicas como leyes en la historia gracias a una experiencia de empresario y a la lectura de Karl Popper. No obstante, esto no quiere decir que le reste importancia al fenómeno económico en la vida. De hecho, mientras yo estaba tratando de sortear las crisis de mis empresas escribí en 1977 la historia de cómo Calles sorteó la crisis económica de México en 1928-1934, y ese libro, La reconstrucción económica (el tomo 10 de la Historia de la Revolución mexicana, de El Colegio de México), bastante olvidado y que no ha vuelto a reeditarse, es el libro de un empresario que está aprendiendo por la vía difícil qué hay que hacer con las finanzas, la producción y los diferentes elementos que están en sus manos para salir avante. Me di cuenta con admiración de que Calles, auxiliado por Pani, Montes de Oca, Gómez Morín y por todo un grupo de abogados que sabían economía, hicieron muchas cosas bien que luego se estropearían. Me puse a estudiar la economía de México con los instrumentos que me había dado la ingeniería industrial y el trabajo de empresario.

Decidiste, muy temprano en tu carrera, hacer historia de otra manera, rigurosa y popular y con una prosa que reivindicara a la historiografía como una de las viejas y nobles ramas de la literatura, dirigiéndola hacia el gran público, como lo hacían, por cierto, los historiadores del siglo XIX. ¿Cómo has hecho tu obra a veces al margen, a veces en contra, de la academia?

Yo siempre he estado muy orgulloso de haber sido egresado de El Colegio de México. Si hubo una academia de excelencia en el país, esa fue El Colegio de México. Era una comunidad intelectual pequeña, modesta, en donde los maestros y los alumnos conversábamos mucho en clase, pero sobre todo fuera de clase, en el café, en los restoranes o en las casas nuestras o de los maestros. Era un ambiente académico en el sentido griego. Así se entiende que Luis González, por ejemplo, nos predicara que no había que hacer una tesis, sino una obra, y que él no estuviera encima de nosotros con un chicote, sino dejándonos volar y extraviarnos, perdernos y encontrarnos. El Colegio de México fue –como otras instituciones en México, pero hablo de la que conocí más– una institución a la altura de Oxford, Cambridge o Harvard. Formó a varias generaciones de historiadores: de ahí salieron Moisés González Navarro, Luis González, Enrique Florescano, Andrés Lira, Lorenzo Meyer, todos ellos (y los que estoy dejando fuera) con una obra sólida de historia.

Pero la vida académica en México sufrió un cambio de paradigma en la época de Echeverría, cambió de escala. Se hizo gigantesca y poderosa, se hizo mucho más visible, creció numéricamente, se hizo de una carga administrativa y burocrática que naturalmente llevó a la formación de sindicatos académicos y de trabajadores. Y empezó a volverse más paraestatal. En la época de López Portillo comenzaron los salarios magníficos; te encontrabas con académicos que te decían, en el sector público: “Hay tanto dinero que necesitamos aprender a gastar.”

Cosío Villegas había sufrido horrores buscando financiamiento para su Historia moderna de México y lo encontró en la Fundación Rockefeller. Había tenido literalmente que mendigar dinero para poner en marcha al Fondo de Cultura Económica, encontrándose desde luego con la cerrazón en la iniciativa privada de México, y con el apoyo de ciertos personajes beneméritos como Eduardo Suárez o Eduardo Villaseñor en el sector público. Al morir Cosío Villegas en 1976, simbólicamente, todo empezó a cambiar, no solo en el colegio sino en las universidades; el paradigma universitario, que tan bien ha estudiado Gabriel Zaid, sufrió una transformación profunda. La vocación del historiador dejo de ser, humildemente, la de un llamado que hay que atender a como dé lugar, al margen de cómo te ganas la vida, y se volvió una chamba; algunos dirán “una profesión”, de acuerdo, y muy digna, pero también una chamba, como si la formación de historiadores fuese equiparable a una fábrica que saca quinientos o mil historiadores al año como si fueran técnicos automotrices. Y entonces se dio un fenómeno que persiste en las universidades: burocratización, especialización excesiva y endogamia, todo basado en la pretensión de que “están haciendo ciencia”.

La historia (claro, lo podemos debatir) es una ciencia, pero no una ciencia exacta. Hay que ejercerla y construirla con instrumentos científicos, sí, pero es también un arte, una rama de la literatura. Muchos académicos tienen la pretensión de estar haciendo ciencia pura. Entonces, si una persona se queda veintitrés años estudiando un fenómeno minúsculo de historia económica en un pueblo de San Luis Potosí, te va a decir que el país tiene que pagarle por eso porque él “está haciendo ciencia”. Y si ese trabajo, una vez terminado, lo leen solo tres personas, te va a decir: “Pues sí, pero así es de difícil, porque estoy haciendo ciencia.”

La historia no es física; que un físico escriba un tratado que solo entienden tres personas se entiende, se justifica y quizá le den el premio Nobel. Pero un historiador que, abandonando la tradición de la historia como ha sido desde el comienzo de los tiempos, no escribe una narración dirigida a un público sino a los colegas, para mí no es un historiador sino una persona que utiliza sus credenciales para trepar en la academia. No es casual que sus obras terminen por estar muy mal escritas. Ese mal, esa condición casi sociológica del saber universitario en la historia, fue la que critiqué en el ensayo llamado “Desvaríos históricos”, publicado en De héroes y mitos.

Creo que hay mucho por reformar en la enseñanza, la investigación, la escritura y la difusión de la historia en México. Creo que a la academia le falta una verdadera autocrítica y que la crisis de la ciencia histórica en México (como la llamaría don Edmundo O’Gorman) está en la academia. Debemos leer críticamente los libros académicos; yo me lo he propuesto y me propongo hacerlo en Letras Libres. Defender la historia libre frente a la mala historia académica.

Dicho todo lo cual, hay instituciones académicas e historiadores individuales de primerísimo nivel dentro de los ámbitos universitarios. Es el caso de El Colegio de Michoacán, concentrado sobre todo en hacer una historia eclesiástica, cosa que le queda muy bien puesto que tiene los archivos de la antigua Valladolid a la mano, y han hecho ediciones y libros admirables. Al mismo tiempo, ¿cómo negar que grandes historiadores han sido hijos predilectos de la universidad, como Edmundo O’Gorman o Miguel León-Portilla? O tantos colegas que tengo en la Academia de la Historia que tienen enormes méritos y obra sólida. Todos están en instituciones académicas. Pero sé de cierto que la mayoría de ellos acepta que hay un problema en el modo que se enseña, en la concepción de lo que se les hace creer a los muchachos que es la historia.

Para colmo, en ciertas universidades privadas algunos maestros viven cautivos de las últimas modas de Francia, que, pasadas por los Estados Unidos, consideran como si fueran la Biblia. El ambiente de esas escuelas de historia es cerrado, pobre intelectualmente y endogámico, ignorante de las verdaderas corrientes y los exponentes de la historia actual, ciego a la tradición clásica. No leen el Times Literary Supplement (no saben que existe) ni han leído a Gibbon. Son un fraude.

Hagamos el ejercicio del que tanto se sirvió Borges, el diálogo entre un hombre en el presente con su otro yo en el pasado. ¿Qué le diría el Enrique Krauze de hoy a aquel estudiante de historia que empezaba a escribir Caudillos culturales en la Revolución mexicana?

Yo no reniego del que fui. Seguramente me he equivocado en muchas cosas pero desde el principio de los años setenta me volví un liberal, y lo sigo siendo, un demócrata liberal. En términos de convicción política, ese joven era un liberal pero tenía ciertos entusiasmos revolucionarios y una cierta credulidad, por ejemplo, ante la figura de Vasconcelos. Es decir, tenía una reverencia por el héroe de la cultura. Ya no la tengo. Era yo un poco carlyleano, veía la historia poblada por héroes, y el héroe mayor era Vasconcelos, el héroe de la generación de 1915, junto con Madero. Pero ese muchacho, el autor de Caudillos culturales en la Revolución mexicana, no entendía muy bien los reparos que la propia generación de 1915, Gómez Morín sobre todo, le ponían a Vasconcelos. Registré esos reparos pero no los comprendí cabalmente sino hasta tiempo después, cuando cambié gracias al escepticismo creativo de Cosío Villegas, a su magisterio personal, a tantos miércoles que tuve la fortuna de conversar con él y grabar entrevistas que guardo y atesoro (horas y horas de entrevista). Su magisterio, sus libros y sus ensayos me abrieron la perspectiva y la comprensión del México liberal del siglo XIX, del maderismo, y eso me llevó a otras lecturas liberales, directamente a Isaiah Berlin, a Stuart Mill, a los orígenes del liberalismo, que por cierto están, según Jonathan Israel, ante todo en Spinoza, una lectura muy intensa mía en los años setenta. Hasta escribí un texto que nunca publiqué, una primera conferencia sobre Spinoza que di en la Casa del Lago. Siempre me ha apasionado la figura de Spinoza, quizá porque mi abuelo se consideraba spinozista. Spinoza es una tentación irresistible para el judaísmo secular de todas las épocas, sobre todo de la época después de la Ilustración: es la mejor heterodoxia del judaísmo. Yo me colocaba en esa heterodoxia que empalmaba muy bien con el liberalismo, tanto con el mexicano como con el liberalismo clásico europeo, inglés y francés, y aun español, el de Ortega.

Así se fue formando mi conciencia liberal, que se fue afinando con el tiempo. En fin: en Caudillos culturales en la Revolución mexicana tenía yo una fe excesiva en el heroísmo cultural. Pero no reniego de la emoción de esas páginas y sobre todo de la clave teológico-política que hay en ellas, el haber querido ver “religiosamente” la historia de México.

¿Cuál de tus libros salvarías del fuego?

Me preguntaron hace poco si los libros podían compararse con los hijos y dije que prefería hacer la comparación con los amores. Son amores a veces largos, a veces breves, a veces serenos, otros apasionados, pero a todos los amores los recuerda uno.

Pero probablemente elegiría mi biografía de Daniel Cosío Villegas, porque ahí está mucho de mi credo. Era un hombre que creyó seriamente en el conocimiento y la crítica. Un hombre que quería hacer algo por México. Esas fueron sus palabras. Y ese algo no eran discursos o demagogia sino obras que quedaran: libros propios y libros de los demás. Es el hombre que hizo el Fondo de Cultura Económica, creyente en la letra impresa, en la imprenta como civilizadora de la vida pública. Fue un historiador, un liberal y un hombre que tenía una ene de “no” en la frente. No era un radical, no era socialista, es más, él vio con gran preocupación la llegada de Salvador Allende al poder; entre la urss y Estados Unidos –lo escribió varias veces– prefería Estados Unidos; y no tuvo ninguna simpatía por la Revolución cubana. Pero nadie hablaría de Cosío Villegas como un reaccionario. Era un liberal mexicano y yo he querido, en mi limitada posibilidad, seguir su ejemplo. Me gusta recordar a ese muchacho de veintitrés años que se acercó por primera vez a don Daniel con una enorme grabadora y con esos casetes antiguos. Y me dijo: “¿Qué es eso?, ¿qué trae usted?” Le dije qué era y accedió a esa conversación, y así accedió a treinta conversaciones, hasta su muerte. Y luego está el hecho de que ese mismo muchacho, como homenaje a su maestro, como si fuera su abuelo intelectual, escribiese su biografía. Dos días antes de que se muriera revisamos un par de capítulos y me dijo: “No sé si tengan interés para el público.” Eran los capítulos sobre El Colegio de México y el Fondo de Cultura Económica. ¡Cómo no iban a tener interés! Terminé ese libro en 1980 y fue un libro de fervor, de lealtad, de admiración.

En las diversas casacas de Cosío Villegas encontré una vocación múltiple que asumir: la del liberal, la del historiador, la del empresario cultural, la del editor, la de llevar la historia a la gente, como él quiso. Pocos saben que la Historia mínima de México que hizo Cosío Villegas fue originalmente un guión para televisión; él quería hacer documentales de historia. Fue un hombre de acción y un hombre de contemplación. Lo admiré mucho, tanto que a mi segundo hijo le pusimos Daniel en honor a él, y todavía recuerdo que le pedimos a doña Emma que fuera su madrina. El día que registramos a Daniel en San Ángel (a principios de 1983, Cosío Villegas tenía seis años de muerto), doña Emma llegó con un regalo. Lo abrimos Isabel Turrent y yo, y vimos que era un overol idéntico al que usaba Cosío Villegas pero para niño, incluidos los lapicitos que solía utilizar en una bolsita del overol ferrocarrilero y la camisa de cuadros como de franela y hasta unos zapatitos tenis tipo Converse como los que usaba él cotidianamente. Por todas esas razones escogería Daniel Cosío Villegas, una biografía intelectual como mi predilecto entre mis libros.

Has visitado y revisitado la Independencia, desde Siglo de caudillos (1994) hasta los ensayos aparecidos este año y recogidos en De héroes y mitos; has corregido tu creencia en que los mexicanos idolatrábamos a nuestros héroes a la manera de Carlyle, pensando en que acaso hemos sido menos solemnes y, por fortuna, más caprichosos. ¿Cómo quedan, tras la intensiva revisión crítica, historiográfica, cinematográfica de este año, Hidalgo, Morelos, Iturbide?

No creo que haya habido tal revisión. En el mundo oficial prevaleció la historia de bronce. Por ejemplo, los anuncios que salieron en el año 2010 y que transmitió la radio son inocuos, inofensivos, bobos y no le dicen nada a nadie. No creo que el culto a los héroes en México, por lo demás, haya sido nocivo, pero tampoco hace avanzar el conocimiento. Hubo, es verdad, una sana rectificación con respecto a Hidalgo, incluso con estos excesos, inventos y fantasías de la película La historia jamás contada que presenta una especie de Hidalgo al estilo de Shakespeare enamorado.

¿Cuál es ahora la percepción pública de “los héroes”?

Habría que hacer una encuesta. Supongo que tras la difusión que se le ha dado al episodio de la Alhóndiga de Granaditas la gente ya juzga que, después de todo, el padre Hidalgo sí fue demasiado sangriento. El degüello de los españoles, en la sensibilidad actual de México, se ve acaso de otro modo. En suma, creo que el año y los héroes del bicentenario pasaron sin pena ni gloria; el país está demasiado preocupado por sus problemas presentes para pensar en la historia, o para tratar de sacar de la historia lecciones que quizá no puede darnos.

La verdadera fundación de México, según insistes, ocurrió durante la Reforma y sus secuelas, lo mismo el Imperio de Maximiliano y la República Restaurada. Me dio la impresión, al escuchar tu discurso de recepción del Premio Nacional de Ciencias y Artes, a fines de 2010, que México debe mirarse en el espejo de la Reforma y de su tolerancia antes que en las guerras y revoluciones de 1810 y 1910. ¿Es así? ¿Hay virtudes de la Reforma que no hemos aprendido?

El período olvidado en los festejos fue la Reforma. La Reforma está vigente porque los liberales entendieron que solamente construyendo un Estado de libertades, garantías y leyes podía vertebrarse un país moderno. Lo mismo entendieron los chilenos o los colombianos o los uruguayos, y déjame decirte que en América Latina los países que mejor han sorteado el fin del siglo xx y el principio del xxi son los que han sido fieles a una vieja tradición de estructura política institucional. Y los que menos han podido sortearlo son aquellos, como Venezuela, que han sufrido por una política personalista y caudillista. Todo mundo se sorprende de cómo Colombia ha ido saliendo del infierno de violencia en el que ha vivido tantos años; una de las claves está en la sociedad civil, en las instituciones y en su continuidad republicana y democrática: una civilidad visible existe aún en su cuidado del lenguaje, en las formas.

Nosotros no tuvimos esa continuidad porque el país que proponía la Reforma se desdibujó en el Porfiriato, en la Revolución y en el siglo XX. Hay, en efecto, otro tema que me interesó estudiar en De héroes y mitos: la tolerancia. Los liberales, después de la caída de Santa Anna, eran primordialmente liberales católicos moderados; había unos cuantos, los liberales rojos, radicales, pero lo central en el cuerpo político de México era la sólida mayoría moderada: hombres como Ignacio Vallarta o como José Fernando Ramírez, liberales católicos pero que veían la necesidad de poner coto a la Iglesia y al poder del clero, firmes en la necesidad de construir un régimen republicano.

La Constitución de 1857 fue el triunfo de los liberales moderados, al grado de que ni siquiera hubo una ley que pusiera en duda la primacía de la religión católica, ni siquiera en el sentido de iniciar la tolerancia de cultos. Esa constitución moderada fue atacada sin piedad en los cuarteles y en las iglesias. El Vaticano de Pío IX y muchos de los obispos se unificaron en el criterio de excomulgar a todo aquel que jurara la Constitución y se le hizo una guerra a muerte a la Constitución del 57. Ese acto de intolerancia condenó al México liberal moderado. Esa Iglesia mexicana aliada al Vaticano de Pío IX, nuestra Iglesia ultramontana, esa Iglesia de Labastida y Dávalos o de Murguía, esa Iglesia ahogó el proyecto moderno. Así se precipitó la Guerra de Reforma y en esa Guerra de Reforma muy pronto aparecieron barbaridades como la matanza de Tacubaya y hombres de talante moderado como Altamirano se volvieron radicales, y los radicales como Ignacio Ramírez o Melchor Ocampo se volvieron más radicales, y el México jacobino quedó frente al México ultramontano.

La querella entre liberales y conservadores (en la que los moderados representaban un principio de civilidad y diálogo) quedó enterrada, pospuesta, latente durante el Porfiriato, y estalló de nuevo de manera muy fuerte durante la Revolución con el carrancismo y con la época de Calles. Y todavía hasta la fecha vivimos los avatares de eso que llamo “la intolerancia mexicana”, la incapacidad de escuchar al otro, de escuchar sus puntos de vista, de dialogar, de debatir. Eso fue una constante a partir de entonces, y renació en algunos momentos de los años setenta y ochenta en nuestra vida, cuando la izquierda revolucionaria condenaba a los que pensábamos como liberales al basurero de la historia.

Y luego, desdichadamente, ha vuelto a aparecer esa intolerancia del 2006 para acá. Está presente en todas partes: en los blogs, en los sitios de internet, en los anónimos que se mandan a la prensa, en los artículos de cierta prensa doctrinaria, en las aulas, en los cafés. No son revolucionarios, no son guerrilleros, son simplemente terroristas de la palabra, simplificadores de la realidad que la ven como dividida entre los herederos de la historia de México y todo el resto, que somos simples traidores. Esa falta de tolerancia en la vida política e intelectual mexicana es algo que no le debemos a la Reforma sino a la Iglesia y a la cultura católica; es algo cuyo nacimiento está precisamente en los años que van de 1856 a 1859, en el momento en que los liberales y los conservadores de distintos colores dejaron de dialogar entre sí, la moderación se agotó y quedaron frente a frente enemigos irreconciliables. Hemos tenido en México, de manera latente, con distintas variedades, algo no muy distinto a lo que pasó en España: el enfrentamiento de dos mitades que se consideran mutuamente excluyentes. Y así seguimos.

Creo que la opinión pública, robustecida por la democracia, ya ve con mucha desconfianza el elogio de la violencia revolucionaria, sea la de Hidalgo y Morelos o la de los caudillos de 1910. Los historiadores, impulsados por Luis González y González, investigaron, documentaron y sociabilizaron el horror de la guerra civil como la esencia de toda revolución. ¿Pero no crees que el péndulo se ha ido al otro extremo e impera la noción, entre los historiadores, de que toda revolución es una explosión nihilista, en realidad inexplicable, un caos abominable? ¿Los fueros del pasado, como tú has escrito, no nos exigen volver a equilibrar la revolución y la evolución como formas del desarrollo histórico?

Entre revolución y evolución, yo prefiero la idea de la construcción. Cuando uno va a la provincia se ven las cosas de esa manera. Todavía, milagrosamente, existe el orgullo local; si vas por los pequeños pueblos de Veracruz, alrededor de Coatepec por ejemplo, persiste el orgullo de los que hacen sus productos y mantienen su cultura local. La suya es la memoria de una construcción compleja y rica, no solamente enraizada en las leyendas o experiencias de violencia.

Es un país que se ha construido por milenios o por centurias, y en el cual los estallidos han sido muy importantes pero también catastróficos; los que sobreviven se sienten dichosos de vivir y urgidos de construir una y otra vez sobre las ruinas, como Luis González cuenta en Pueblo en vilo, que de las ruinas de la Revolución mexicana y de las ruinas del carrancismo, y de las ruinas de la guerra de los cristeros, se reconstruyó bíblicamente aquel pueblo para hacer otra vez quesos. Ahora otra vez está siendo amenazado por las bandas criminales y tendrá que reconstruirse.

Yo hubiera querido que en el 2010 se difundiera este ánimo reconstructor. Si me preguntas tú en qué hubiera yo concentrado mis esfuerzos, lo hubiera hecho en una especie de inmensa democracia histórica en donde de todos los pueblos llegaran historias locales a un gran sitio de internet. Yo visité el pueblo de Naolinco en Veracruz en 2009 y vi que tenían magníficos productos de cuero: chamarras, zapatos, cinturones, carteras. Comí en un restorán que es el mejor restorán típico que he conocido, con dulces casi inimaginables. Había una botica del siglo XIX intacta. Esas calles, en esa mañana brumosa y lluviosa, estaban llenas de gente. A mí me hubiera gustado que la gente en el 2010, en vez de estar pensando otra vez qué ocurrió en Chinameca, qué pasó con Villa y con Obregón, hubiese podido contarnos la historia de los Naolincos que tenemos en México y formar un mapa de orgullo microhistórico. No se hizo, pero esas cosas hay que intentarlas.

¿Qué personajes de los que has trabajado como historiador y como biógrafo regresan, con cuál tuviste esa intimidad extraña que hace que vuelvan en sueños o que sigan sorprendiendo a lo largo de tu vida?

Regresan a mí, como biógrafo que ha trabajado en sus vidas, a veces con ensayos largos, a veces con acuarelas chiquitas o apuntes, mexicanos eminentes como Hortensia Torreblanca, Alfonso Taracena, José Luis Martínez, Juan Soriano, y varios otros contemporáneos míos. Y en La presencia del pasado me di el lujo de escribir sobre los de mi gremio, hacer la historia de los historiadores del siglo XIX y sus antepasados: su genealogía, la manera en que reconstruyeron el pasado, el modo en que sus sucesivos presentes influían en su concepción del pasado. Reivindiqué la obra de tres que considero los grandes historiadores de nuestro siglo XIX: José Fernando Ramírez, Manuel Orozco y Berra, y Joaquín García Icazbalceta.

En efecto, de tus libros, quizá el que yo prefiera actualmente sea La presencia del pasado (2005), una historia del indigenismo y a la vez una historia de nuestra historiografía del siglo XIX, la vida de esa otra clase de héroes que son los historiadores.

En la tradición conservadora descuella, claro, la figura de Alamán. Y en la liberal la de Sierra. Fue un gran historiador, pero creo que, con todo lo generoso y ecuménico que fue, la gran historia la escribieron, la prepararon, la editaron tres personajes anteriores, dos liberales moderados y uno conservador. El primero fue José Fernando Ramírez. Está también toda la obra de recuperación editorial de Joaquín García Icazbalceta, un verdadero gigante. Y el hombre que a pesar de haber tenido una vida corta, azarosa y llena de limitaciones, Manuel Orozco y Berra, escribió una gran historia del México antiguo y de la dominación española, además de ser el autor de buena parte de las entradas del famoso diccionario ilustrado, geográfico, histórico que se hizo a mediados del siglo XIX.

Quise reivindicar a esos hombres. Son los que más me conmueven, porque pensemos que trabajaban cuando no había caminos ni ferrocarriles ni carreteras ni luz. José Fernando Ramírez reuniendo todo el acervo de historia antigua de México y de muchos códices, costeando todo eso con los dineros que sacaba de su negocio en Durango, entre las vicisitudes de la vida política mexicana que lo terminaron llevando al exilio y a la muerte, reuniendo una biblioteca extraordinaria que por desgracia se dispersó, y dejando obras que son el rescate de la memoria histórica de nuestros siglos prehispánicos. Una simiente que fructificó en todos los historiadores posteriores hasta López Austin, León-Portilla y los más recientes. La reivindicación que García Icazbalceta hizo del siglo XVI llevó a cambiar de opinión hasta al mismísimo Altamirano. Nos hace falta una gran biografía suya y una recuperación de ese otro gran autor que fue Orozco y Berra.

Y después están los héroes revolucionarios que pueblan las calles, plazas y puentes de México. He querido acercarme a ellos buscando una sola cosa, que Luis González tuvo la generosidad de advertir y reconocer. Yo no iba a aportar muchas cosas nuevas documentalmente (aunque creo que hice aportes en todos, por ejemplo en Madero en los aspectos espiritistas, en Carranza con la conjetura sobre su muerte, en Calles toda su genealogía familiar, etcétera). Lo que yo quería era comprenderlos. Comprenderlos, no explicarlos. Explicarlos quiere decir insertarlos dentro de un cierto orden histórico, como si la conducta humana fuera explicable científicamente. No lo es: el azar y la irracionalidad cuentan muchísimo. Pero uno puede, en cambio, acercarse a repensar sus pensamientos, permítaseme la repetición, a penetrar un poco en sus mentes a través de sus cartas, de sus escritos, de sus actos, de comprenderlos con la empatía.

Luis González, basándose en un texto de José Gaos, nos enseñaba que el oficio de la historia es un círculo. El trabajo del historiador va desde la idea general de una obra al acopio y la crítica de las fuentes, y de allí a la comprensión, momento culminante en que uno trata de revelar el sentido vital de los personajes. Y luego se trata de exponer todo ello mediante una arquitectura adecuada y con un estilo decoroso para llegar al público.

Caudillos políticos, caudillos culturales, artistas, escritores, historiadores… lo que yo he querido es, sencillamente, comprenderlos. ~

Notas

1 Varios autores, El temple liberal / Acercamiento a la obra de Enrique Krauze, compilación de Fernando García Ramírez, México, Tusquets, 2009.

2 Ibid., p. 187.

3 Ibid., p. 116.

es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.