Una sola cosa en común tienen todos los premios Nobel latinoamericanos: fueron o quisieron ser escritores de vanguardia y fueron o terminaron por ser hombres políticos. Es, por lo demás, lo que suele reprochárseles: a Neruda su comunismo, a Paz su lucidez, a Vargas Llosa su liberalismo. Es lo que en algunos casos apuró y en otros dificultó la llegada del premio. Es lo que les impide ser figuras de consenso en sus propios países. Si todos esos genios se hubiesen dedicado solo a escribir –dicen los amantes de la literatura pura, de la pura literatura–, si no hubiesen cantado a Stalingrado, no hubiesen sido candidatos a presidente, si no hubiesen pasado su tiempo alimentando polémicas y fatigando cuerpos diplomáticos, si les hubiese gustado menos el poder y más los libros otro gallo nos cantaría a todos sus seguidores.

Atendiendo a ese deseo para los escritores menores de 35 años, nos dice la revista Granta en español, la literatura no rima ya con militancia. Y no es que los jóvenes carezcan de opiniones políticas ni de ocasiones para sorprenderse u horrorizarse con las presidencias y las oposiciones de sus países. Separan, eso sí, literatura y militancia, prefiriendo la primera lo más pura posible y la segunda lo más ecléctica que se pueda. Escriben, la mayoría, sin la intención de salvar o representar, o siquiera destruir, a sus países. Sus apuestas, como sus obsesiones, son personales, sus creencias son mixtas, sus dudas razonables. Viven en muchas partes, participan de muchos debates al mismo tiempo, sus patrias son los libros, el idioma, la esposa, la novia, el gato, los videojuegos, las citas de libros viejos que nadie más lee. Lo mismo o peor sucede entre los nacidos después de 1965, generación –la mía– que fue víctima y parte de una verdadera cruzada de despolitización literaria que ahora recién parece perder su fuerza. Una operación perfectamente orquestada desde revistas, diarios y universidades de ambos mundos para internacionalizar nuestras letras, para limpiarlas del polvo y la paja de las revoluciones que no llegaron. McOndo y el Crack –y también sus enemigos de la posvanguardia– eran eso después de todo: no el final del realismo mágico sino el combate para liberar al escritor de las obligaciones cívicas, geográficas o históricas que lo tenían aprisionado.

Escribir, libres de las contingencias, libros que podrían ser escritos en cualquier parte. Mostrar un estilo, exhibir algún talento, reciclar estímulos culturales –el Che y los Rolling, Pinochet y el punk. Pero si el escritor, como nos explicaron hasta el cansancio, es ante todo una voz propia, una personalidad arrolladora, un imaginario original, una cierta prosa, un cierto estilo, ¿cómo explicar la fuerza de La ciudad y los perros, La casa verde o Conversación en La Catedral, libros que hacen preguntas urgentes en un estilo ante todo efectivo, que se adapta cada vez a su tema? Libros escritos por un joven peruano pero que son también de una generación, de una sensibilidad común. Obras de un imaginario particular pero también fruto de un debate común. ¿Cómo se explica que escritores tan distintos como Carlos Fuentes, García Márquez, Jorge Edwards o José Donoso perpetraran en los mismos años obras maestras que son también el choque de una sensibilidad y un país, una intuición y un discurso, una originalidad y cien lugares comunes? ¿Quién explica que cada uno, a su manera, viera declinar su edad de oro justo ese año, 1975, que Granta estableció como frontera –en cuanto al año de nacimiento– a la hora de buscar a sus nuevas promesas? Si la literatura en nuestro continente no es ante todo política, ¿cómo se explica que sus fechas de auge y caída coincidan justamente con las fechas de entusiasmo y decepción política del continente?

El boom solo se puede comparar a la llamada edad de oro de la novela rusa. Vargas Llosa, Donoso, Edwards y García Márquez solo tienen parangón con Gógol, Tolstói, Turguénev y Dostoievski, una generación o dos de escritores y de libros que de un momento a otro pusieron en primer plano de la historia una literatura, la rusa, hasta entonces completamente marginal. La censura a los libros de ensayo (que se disfrazaron de novelas) y la crítica básicamente política de Belinski marcó ese brusco florecimiento. En Rusia, como sucedería entre nosotros, la conspiración política fue una forma de arte, y la literatura una forma de conspiración política. No hubo espacio para una Jane Austen o un Montaigne entre los rusos. ¿Lo hay en Colombia, Chile o Venezuela? La élite rusa, como la latinoamericana (ambas carentes de una sólida clase media, ambas nutridas por un ansia de experimentación, ambas occidentales solo a medias), empieza y termina en la revolución. En torno a esa idea, a ese miedo, a ese intento, giran todos y cada uno de los clásicos de la literatura rusa del siglo xix. Lo mismo se puede decir de la literatura latinoamericana del siglo xx. La revolución, siempre la revolución: Los que más se alejan de ella (Lezama o Borges) terminan aún más atrapados por sus consecuencias. La persecución de la que fueron víctimas, la perplejidad con la que se enfrentaron a un debate del todo ajeno a sus preocupaciones, enriqueció su obra, refinó sus procedimientos, les prestó esa energía definitiva que le faltó a Henri Michaux o a Saint-John Perse.

Estética, claro, pero sobre todo y ante todo ética. Neruda, Mistral, Paz, García Márquez, Vargas Llosa: ¿Es de verdad la política el pecado que debemos perdonarles a nuestros premios Nobel o es quizá la marca de fábrica de nuestra literatura? Lo que la hace la heredera más leal de las preocupaciones y los sueños del siglo xix es que la novela pretendía contar la vida privada de las naciones. En Bélgica la vida interior puede ser apasionante y la política banal. Sucede todo lo contrario en Perú, Venezuela e incluso Chile. En el centro cívico de sus respectivas capitales es difícil no encontrarse con la vitalidad desnuda, temible a veces, apasionante, que en otras latitudes algunos buscan en drogas alucinógenas y en pesadillas intertextuales.

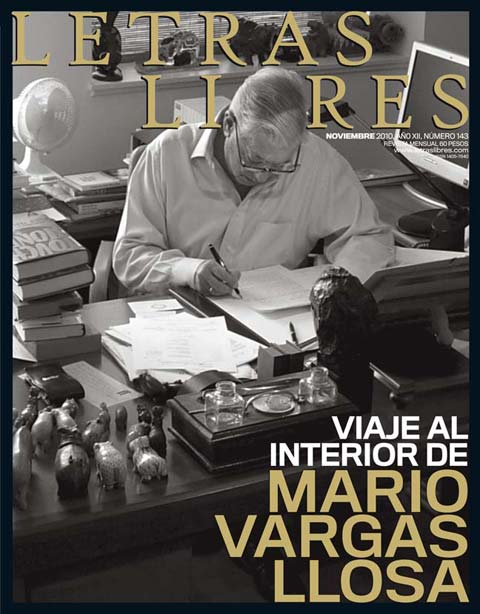

Lo que hace grande a Vargas Llosa es justamente todo lo que le impidió ser su admirado Flaubert. Su talento está justamente en ser, en todos los sentidos –incluido el literario–, un escritor comprometido. La vitalidad de la literatura latinoamericana nace en parte de su relación convulsa con esa otra rama de la ficción que es la política. Vitalidad es quizás, justamente, lo único que uno podría echar en falta en las nuevas generaciones de escritores latinoamericanos, llenas de talentos seguros y probables. A primera vista, y a riesgo de apresurarme, diría que en ella sobran aciertos y faltan errores. La consagración de Mario Vargas Llosa, con sus logros y sus extravíos, sus obras de teatro, sus candidaturas, sus novelas y sus reportajes, vuelve a probar que no hay otro destino para quien escribe en este continente y en este idioma que asumir todos los riesgos hasta el final. Varga Llosa confirma así que toda la gracia –y mucha de la desgracia– de nuestra literatura consiste en que escribir aquí es todavía una aventura. ~