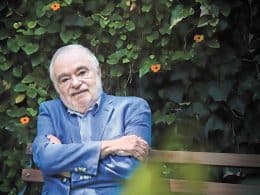

Luego de pelear una valiente batalla contra el cáncer de pulmón que comenzó a mediados de 2023 y fue reportada con igual valentía por su segunda esposa, la también escritora Siri Hustvedt, a través de lo que ella llamó “boletines” compartidos desde su cuenta de Instagram, Paul Auster murió el 30 de abril de 2024 en su casa de Park Slope en Brooklyn, el barrio neoyorquino que inmortalizó en varios de sus casi cuarenta libros.

Narrador, ensayista, poeta, dramaturgo, guionista y cineasta, Auster recorrió el camino inverso de la enorme mayoría de sus coetáneos norteamericanos, ya que su obra empezó a gozar de reconocimiento primero en Europa en la década de 1980, para posteriormente cruzar el Atlántico y atracar en Estados Unidos. Poco a poco cobraría mayor visibilidad el inmenso talento del autor para practicar distintos géneros (aunque optó por privilegiar la novela), y su trayectoria despegaría hasta consolidarlo merecidamente como una de las voces de referencia en la literatura en lengua inglesa de fines del siglo XX y principios del XXI.

Esa trayectoria –en la que no puedo dejar de detectar ecos de la pintura de Edward Hopper, explorador por excelencia del aislamiento urbano– se inauguró formalmente en 1982 con La invención de la soledad que, sin opacar su paso meritorio por la poesía en la década de 1970, permitió que Auster colocara los cimientos iniciales del fascinante universo narrativo que le granjearía miles de lectores fieles en múltiples países.

Cualquier espectador atento puede notar que en el luminoso desamparo captado justo por el pincel de Hopper casi no hay cabida para las corbatas. Faldas y vestidos, por el contrario, abundan: frente a una ventana que cede un trozo de cortina a la noche, en la butaca de un cine durante un intermedio que se prolongará para siempre, cobijadas por un libro o una revista sin título a bordo de un tren rumbo a ninguna parte, perdidas en el vestíbulo de un hotel donde únicamente los fantasmas firman el registro.

Curiosa táctica: el pintor estadounidense privilegió la aparición de unos pechos que se ofrendan a la canícula del mediodía, la revelación de una cintura en la que se detiene el crepúsculo, y relegó a un segundo plano los trajes de tres piezas, los sombreros de fieltro. En su obra, así pues, los cuadros con protagonistas masculinos son más bien escasos. Uno de ellos es Office in a Small City (1953), en el que un empleado de chaleco y camisa arremangada encara un paisaje urbano que se ahoga en la luz matinal.

La imagen de un hombre sentado solo en una habitación […] Si se queda [en ella] durante largos espacios de tiempo, por lo general se las ingenia para llenarla con sus pensamientos y de ese modo espanta la melancolía, o al menos logra hacerla pasar inadvertida. Cada vez que sale, se lleva los pensamientos con él y durante su ausencia la habitación se vacía poco a poco de sus esfuerzos por habitarla.

En esta pugna por habitar el cuarto desnudo de la escritura —o, lo que es lo mismo, del recuerdo: “El acto de escribir como un acto de memoria”— se encuentra el germen de La invención de la soledad, suerte de sutura para las heridas del pasado que podría haber sido creada en una estancia como la del lienzo de Hopper de ubicarse esta en Nueva York, en el número 6 de la calle Varick. El hombre del chaleco y la camisa arremangada, entonces, no sería otro que Paul Auster, meditabundo ante el manuscrito —ante unos trazos de óleo que semejan un manuscrito— del que es uno de sus libros capitales, la obra con que debutó en el campo de la prosa aunque en 1982 también publicó su primera novela, Jugada de presión, parapetado tras el seudónimo de Paul Benjamin.

Fiel a la obsesión de su autor por los dobleces del mundo, La invención de la soledad es un díptico que gira en torno de la orfandad y el abandono, caras de la azarosa moneda austeriana. La primera parte, o mejor, el primer libro discurre entre la indagación autobiográfica, la novela policiaca y la Familienroman acuñada por Sigmund Freud: “Retrato de un hombre invisible”, o el ajuste de cuentas con una figura paterna que amenaza con desvanecerse de la misteriosa fotografía a la que alude el título. El único fijador posible, lo asume Auster al igual que lo hará en Leviatán (1992) —se trata de una desaforada carrera contra el tiempo—, es la escritura, y por ello se vuelve urgente esta exhumación:

Cuando un hombre muere sin causa aparente, cuando un hombre muere simplemente porque es un hombre, nos acerca tanto a la frontera invisible entre la vida y la muerte que no sabemos de qué lado nos encontramos. La vida se convierte en muerte, y es como si la muerte hubiera sido dueña de la vida durante toda su existencia.

Un domingo de enero de 1979, a las ocho de la mañana, timbra el teléfono en casa del novelista en ciernes; alguien le anuncia que su padre, que “había vivido solo durante quince años una vida tenaz y opaca, como si fuera inmune al mundo”, acaba de fallecer. Se echa a andar la maquinaria de la pérdida: trámites funerarios e inmobiliarios —la muerte trae implícita su propia burocracia—, el enfrentamiento con la parafernalia de una soledad esquiva que es necesario reconstruir. La ropa que ya nadie usará, los inútiles paquetes de preservativos, la rasuradora eléctrica que delata la última afeitada: piezas de un rompecabezas inconcluso que van cayendo en su lugar. Y de golpe es comprender, un día lluvioso en que se dona una pila de corbatas hopperianas a una institución de beneficencia, lo que significa que el cuerpo del padre —la muerte es una alteración sintáctica: una cosa es el cuerpo, otra el hombre— esté varios metros bajo tierra. De golpe es el álbum, “muy grande, encuadernado en piel fina [que] con letras doradas grabadas en la cubierta decía: ‘Los Auster. Esta es nuestra vida’ y estaba completamente vacío. Alguien, sin duda mi madre, había encargado el álbum, pero nadie se había tomado la molestia de llenarlo”. Y entonces hay que tomarse tal molestia y aceptar la metamorfosis: el hijo, el escritor siempre huérfano, como detective o linterna que alumbrará la turbia historia familiar. La investigación detonada por un par de fotografías: una truncada, tomada cuarenta años atrás en un estudio de Atlantic City, en la que el padre aparece multiplicado cinco veces como en una sesión espiritista “para invocarse a sí mismo, para traerse de vuelta del reino de los muertos”. La otra mutilada, un retrato de la familia paterna en el Wisconsin de principios del siglo XX del que alguien ha eliminado la figura del abuelo:

Solo quedaban sus dedos, como si intentara volver a la fotografía desde algún remoto agujero en el tiempo, como si hubiera sido desterrado a otra dimensión.

Poco después, gracias a una carta y unos recortes de periódico enviados desde la casualidad, llega la pieza que da sentido al acertijo del pasado. En enero de 1919, exactamente sesenta años antes de que un teléfono sonara como un funesto augurio, Harry, el abuelo paterno, fue asesinado por su esposa en la cocina de su casa ante los ojos atónitos de Sam, su hijo de nueve años, que a la vez se convertiría en el padre frío e invisible que la memoria —la escritura— de Auster reinventa en un esfuerzo por desentrañar el enigma de la paternidad y vencer el vacío del lenguaje: “Cuando ponga un pie en el silencio, significará que mi padre ha desaparecido para siempre.” Terrible certidumbre: la literatura como un manto que alcanzará a arropar en su cuna a Daniel, el primogénito que el novelista tuvo con la autora estadounidense Lydia Davis y que fallecería en abril de 2022 en circunstancias desdichadas, clausurando un macabro ciclo consanguíneo. En adelante quedará solamente una habitación cerrada —imagen nodal en el último libro de La trilogía de Nueva York (1985-1987)—, el proverbial vientre de la ballena donde el creador tendrá que renunciar a sí mismo para ser objeto de su propia creación. Por ello, Jonás incidental, admitirá estar representado por una A. kafkiana.

“Pinocho está rodeado por la oscuridad de la soledad. Y es en esta oscuridad donde tiene lugar el acto creativo.” De la desolación más sombría, en efecto, surge “El libro de la memoria”, segundo piso de esta casa basada quizá inconscientemente en los planos de un delirio escheriano, mapa íntimo en el que convergen diversas latitudes: el distanciamiento narrativo del profeta que se embarca hacia la catástrofe para huir de la palabra divina, la fragmentariedad mística de Edmond Jabès —a cuyo Libro de las preguntas Auster dedica uno de los admirables ensayos de El arte del hambre (1992)—, los Pensées de Blaise Pascal, la nada moderna de Stéphane Mallarmé, la reclusión de Friedrich Hölderlin y Walter Raleigh en torres paralelas, el laberinto de historias tejido por Sherezada para Las mil y una noches. Émulo del muñeco de madera ideado por Carlo Collodi —émulo a su vez de la figura jonasiana—, A., el narrador, zarpa rumbo a las entrañas de la bestia que aguarda al fondo de la escritura en pos de su Gepetto personal, “pues la obra de la memoria sólo puede comenzar en la penumbra de la soledad”. A., entonces, viaja; desde su aislamiento en el número 6 de la calle Varick, en esa tiniebla ventral en la que se refugia luego del colapso de su matrimonio, viaja: una odisea accidentada por los meandros de la creación literaria, una épica del pensamiento no exenta de naufragios, ese símbolo recurrente. A. recuerda —es decir, se olvida de sí mismo; es decir, escribe— y su habitación hopperiana empieza a ser habitada: los partidos de beisbol vistos, oídos y jugados durante la niñez; el Holocausto como síntesis de la debacle contemporánea, patente en la relectura del Diario de Ana Frank y en el testimonio de un ingeniero voluntario en la guerra de Camboya; el hallazgo del oscuro poema de mil setecientos versos titulado “Casandra”, escrito por el griego Licofrón en el año 300 a. C. y traducido al inglés en 1806 por lord Royston, que naufraga mucho antes de cumplir los treinta cerca de las costas de Rusia; la agonía del abuelo materno, mago incipiente cuyo consuelo sería escuchar de boca de su nieto los resultados beisbolísticos publicados día con día en The New York Post; la trágica muerte en 1879 de Anatole, el único hijo de Mallarmé, y los subsecuentes textos in memoriam en los que se descubre el alma de la paternidad; la indagación de la naturaleza del azar, efectuada a través de episodios que remiten a El cuaderno rojo (1993); el autoexilio en París, donde A. entra en contacto con S., un personaje singular que se convertirá no sólo en su mejor amigo sino también en el perfecto sucedáneo paterno; el vagabundeo por los museos de Amsterdam y las epifanías con las mujeres de Johannes Vermeer:

Solas en sus habitaciones, con la luz brillante [de la realidad] entrando a raudales por una ventana abierta o cerrada, y la absoluta inmovilidad de aquellas soledades, una evocación casi desgarradora de la vida cotidiana y de sus inconstancias domésticas.

A. continúa hojeando “El libro de la memoria” y cae en cuenta de que sus capítulos podrían carecer de punto final. Prisionero entre cuatro paredes, sabiéndose víctima de la orfandad que conlleva todo acto de escritura, hunde la pluma en las sombras del tintero y escribe que escribe. Quizá, mientras busca el olvido en el resplandor de la página, recuerda a sus gemelos Emily Dickinson y Vincent van Gogh, extraviados en sus estancias interiores. Piensa:

El mundo acaba ante esta puerta-barricada, pues la habitación no es una representación de la soledad sino su misma sustancia.

De vez en vez, movido por la sangre solar que restaña en su mesa de trabajo, se arremanga la camisa o se afloja el chaleco y voltea hacia la ventana que recorta un pedazo de eternidad neoyorquina. Al otro lado del cuadro que aún vibra con las pinceladas de Edward Hopper, el espectador atento se transforma en lector que no cesa de maravillarse con la alquimia que vuelve tan luminoso el confinamiento en el vientre de la ballena. ~