En una encuesta divulgada por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México (2024) se describe que las sensaciones que la política les provoca a los entrevistados –jóvenes de entre diecinueve y veintinueve años– oscilan entre el desánimo (68.3%), la molestia (65.2%) y la frustración (58.4%) y, por otra parte, entre el optimismo (41.6%), el entusiasmo (34.8%) y la ilusión (31.7%).

A la largo de la pasada contienda electoral, los mexicanos atestiguamos cómo los políticos trataron de activar procesos emocionales en búsqueda de la simpatía y el voto. Por ejemplo, la candidata Claudia Sheinbaum –quien ha sido descrita como seria, distante, rayana en la indiferencia y la soberbia– intentó transmitir una actitud expresiva, empática e incluso alegre. Xóchitl Gálvez, por su parte, buscó subrayar su talante informal, ligero y jocoso; ambas se desvivieron por ser risueñas, expresivas, empáticas, bromistas incluso, eso que las crónicas periodísticas refieren como “cercanas al pueblo”. En el otro extremo, el candidato Jorge Álvarez Máynez se esforzó tanto en parecer afable a través de su amplia sonrisa que terminó siendo criticado por aparecer como falso, excesivo y postizo.

Se ha vuelto casi un lugar común repetir la idea de que la política y la elección son procesos “emocionales”. Analistas, comentadores y casi cualquier intelectual público parecen coincidir en que la pasada campaña electoral estuvo guiada por las emociones antes que por la razón. Pero ¿qué significa el que una elección –política, comercial o de cualquier otro tipo– sea “emocional”? ¿Cuáles son los procesos psicológicos y cognitivos que disparan nuestras emociones y cómo operaron tales procesos en la elección de 2024?

Immanuel Kant solía decir que la emoción era una enfermedad de la mente. David Hume describía a las creencias (“razón”, en su terminología) como faenas “perfectamente inertes” nunca capaces de “prevenir o producir acción alguna” (1739). Quizá el empirista del siglo XVIII se hubiese sorprendido entonces al comprobar la copiosa cantidad de personas que hoy en día dedican su vida a ser influenciadores en las redes sociales y cuya función consiste, precisamente, en intentar despertar emociones –positivas o negativas– que conduzcan a la compra de los más heterogéneos productos, desde maquillajes y comida, hasta votos para el PVEM.

Durante los últimos años se han desarrollado modelos de psicología política para explicar la relación que existe entre la emoción, los procesos cognitivos y los comportamientos políticos. Uno de estos modelos es la teoría de las actitudes. En la década de 1970, algunas teorías de evaluación cognitiva se enfocaron en describir la “valencia de la emoción”, es decir, la amplia gama de emociones humanas organizadas alrededor de dos dimensiones: positiva versus negativa. La valencia –también llamada tono hedónico– es una cualidad de las emociones que define si estas generan agrado o desagrado, es decir, si las emociones producen una atracción o rechazo intrínsecos. La idea detrás de este enfoque es que las emociones tienen una función de retroalimentación para los sistemas cerebrales que identifican los estímulos externos como recompensas (“aproximación”) o castigos (“evitación”) para la acción. Por lo tanto, las emociones negativas evitan los estímulos aversivos, mientras que las emociones positivas fomentan el acercamiento hacia los estímulos gratificantes.

Esta perspectiva une los procesos psicológicos con los juicios que hacemos acerca de la política y los políticos al mostrar que los estadios emocionales de las personas van cambiando y reflejan el carácter cambiante de la campaña política. Es decir, que las respuestas emocionales positivas (o negativas) hacia un candidato se traducirán en una mayor (o menor) probabilidad de votar por su partido político. Así, si un individuo tiene una opinión favorable acerca de un candidato, es probable que vote por su partido, mientras que opiniones desfavorables sobre otro candidato resultarán en un comportamiento inverso.

Las investigaciones de psicología política han explorado cómo la ira y el entusiasmo movilizan la participación, en tanto que la ansiedad suele tener efectos más débiles. Estudios realizados para comprobar estas hipótesis, en donde se inducen emociones de manera independiente, han encontrado que la ira –no así la ansiedad ni el entusiasmo– aumenta significativamente la participación; y aunque la ira está positivamente relacionada con la participación política, la ansiedad la disminuye. La ira y el entusiasmo impulsan tipos de participación que implican mayores costos personales, mientras que la ansiedad tiende a estar asociada con acciones menos costosas para el individuo.

Todo ello se puso en juego durante la más reciente elección en México. Aunque popular, la figura del presidente López Obrador es una que suscita sentimientos encontrados: admiración, esperanza y entusiasmo, y un fervor rayano en la devoción por parte de sus seguidores; y, para citar el tango aquel, miedo, ansiedad, angustia y desesperación entre sus contrarios.

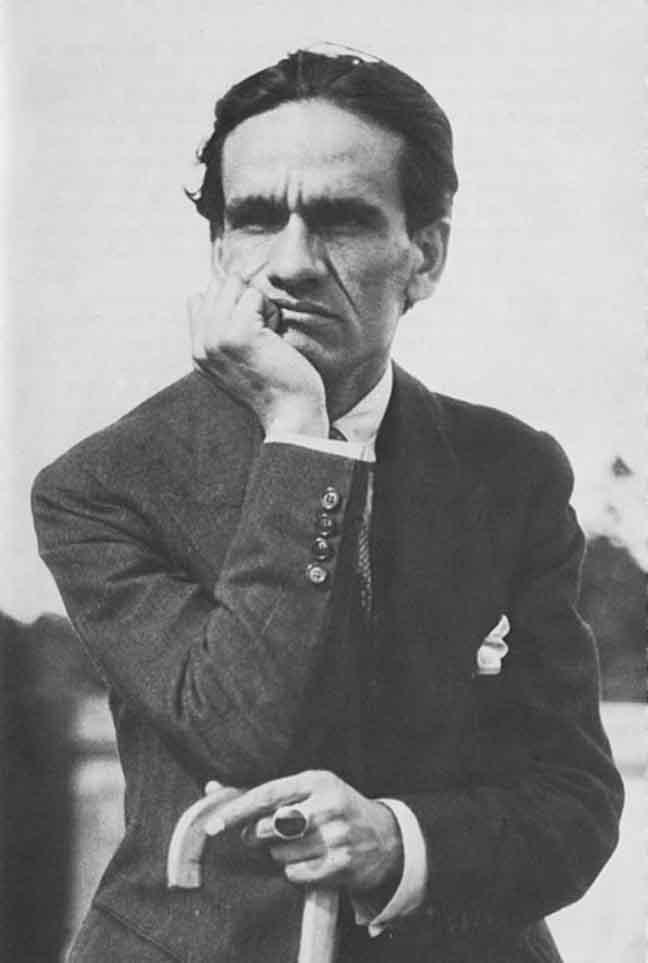

Sabedor de los afectos y la polarización que genera, el presidente ejerció a cabalidad su función de “emocionador en jefe”, estratega emocional de efectos electorales, buscando con cada declaración y con cada aparición pública reafirmar ente los suyos su sentido de identidad y pertenencia e incitando el enfado e irritación de los contrarios en un efecto psicológico que se conoce como “Proceso Grupal Interno/Externo”. En tanto que Xóchitl Gálvez, acotada por los líderes de los partidos que la postularon, buscó capitalizar el enojo, desagrado e irritación que genera el actual gobierno para allegarse de un voto emocional. Mismos fines, mismos canales emocionales, distintas valencias.

Las emociones han sido el motor detrás de los momentos más trascendentales de nuestra historia. Sin emociones no habríamos tenido la lucha de Independencia, la Revolución que transformó nuestro sistema político, ni las reformas esenciales que nos otorgaron los derechos ciudadanos que disfrutamos en la actualidad. La angustia y la ira ante las injusticias de las costureras en 1985 nos dieron un mejor (aunque imperfecto) Reglamento de Construcciones en Ciudad de México; la ansiedad y el asco frente a los abusos de poder en contra de los más desprotegidos nos han dado instrumentos de protección para los miembros más débiles de nuestra sociedad; la esperanza y el orgullo de construir una mejor sociedad han impulsado a los ciudadanos a alzar sus voces, a movilizarse y a exigir cambios en la vida pública. Como ha explicado la especialista Bethany Albertson, las personas participan precisamente porque sienten algo.

Y, sin embargo, a pesar del papel crucial que desempeñan las emociones en la política, persiste la creencia errónea de que sería preferible eliminarlas por completo, para así tener un ejercicio político flemático, impertérrito ante los eventos de nuestra cotidianidad. Esta idea no solo es imposible de llevar a cabo, sino que tampoco es deseable. En lugar de intentar suprimir las emociones en la política sería mejor aceptar dos realidades innegables: 1. Las emociones constituyen un valioso recurso que, si se aprovecha adecuadamente, puede contribuir a mejorar nuestro sistema político. 2. La habilidad para utilizar las emociones no está distribuida de manera equitativa, y ciertos colectivos, especialmente las mujeres, a menudo enfrentan críticas injustas y sanciones desmedidas al ser percibidos como excesivamente emocionales (según confirma un estudio de Bethany Albertson y Shana Kushner Gadarian).

La noción de que las instituciones públicas actúan como un freno ante un pueblo que, guiado por sus emociones, puede volverse obtuso y actuar de manera caprichosa en lugar de basarse en la razón, ha perpetuado la falacia de que una política libre de emociones sería ideal. Sin embargo, debemos reconocer que las emociones son consustanciales a la vida pública del país pues son precisamente estos procesos emocionales de los cuales nos quejamos los que nos llevan a tener el impulso necesario para lograr los cambios positivos que requiere una sociedad madura, incluyente y democrática. ~