Un programa metódico, desde las cinco de la mañana hasta las diez de la noche. Repetido a diario, sin ninguna alteración. El mismo purgatorio repetido, repetido hasta el infinito. Para humillar, intimidar y destruir. Desde la madrugada hasta la noche. A veces incluso durante la noche. Al final de la semana se le acumulaban el cansancio y la desesperanza, y la energía para resistir se debilitaba, a punto ya de ceder.

Precisión y crueldad, todos los días, desde hacía meses. Hasta que, de repente, se produjo el cambio.

Era un martes por la mañana. Habían suprimido la paliza. La habían trasladado a una celda más grande, en la planta. Le habían permitido un paseo extra de una hora por el patio, ella sola, antes de acostarse. Por la noche, apareció un gordinflón ceñudo para cambiarle el cubo por un orinal nuevo,esmaltado.

Al día siguiente, té caliente y dulce, la comida y la cena mejores. Por la tarde, en el intervalo antes reservado a las pruebas más violentas, la llevaron al baño. Al volver, se encontró la cama cubierta con una sábana, cambiado el cobertor, una muda limpia y doblada junto a la cama. Una sorpresa, en efecto: entre la ropa, descubrió el pequeño espejo cuadrado y el tubo estrecho de crema Nivea.

Al tercer día, por la mañana, la llevaron escoltada por un laberinto de pasillos, a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo y de nuevo a la izquierda.

Un cuarto de paredes brillantes y blancas, como una consulta médica. La mujer que estaba sentada, fumando, en el diván cubierto con un hule de color café, parecía estar esperándola. Como si fuese alguna antigua compañera o la amiga de alguien conocido a quien uno sólo recuerda vagamente.

Solas casi una hora. La mujer tomaba notas en un cuadernillo colocado sobre las rodillas. La pluma delgada y corta corría sobre la blanca rodilla que, a veces, temblaba.

Después apareció el médico. Por las preguntas que le formulaba, parecía un psiquiatra. La mujer lo observaba diríase que aburrida e indiferente a todos esos rutinarios exámenes psíquicos. Desde luego, su papel no debía de ser nimio dado que despidió al médico con un simple gesto. Le comunicó a la encausada el motivo de los inesperados cambios de los últimos días.

Al cabo de otra hora, por cierto, durante la cual la retuvo desnuda delante de ella, la invitó a sentarse y le ofreció cigarrillos, de los que ella fumaba sin interrupción uno detrás de otro, pero la paró con un gesto seco cuando se acercó a la ropa.

–Deja eso. Más tarde.

La examinaba con insistencia, por zonas. Sin maldad, con el ojo frío de un profesional. La inspección concluyó con una sonrisa.

–Lo siento muchísimo, no puedo devolverte el pelo en tres días.

Así pues, cualquiera hubiese dicho que había estado supervisando los pormenores de ese sorprendente programa, o al menos la habían informado, o quizá los hubiese fijado ella misma.

–Es una pena que te hayan cortado el pelo. ¿Tenías una melena bonita?

No la escandalizaba el no recibir respuesta. Las preguntas parecían únicamente una especie de divertidas hipótesis. ¿Cómo habría sido el pelo de la mujer a la que había estado inspeccionando? Aunque era todavía joven, ¿tendría el pelo completamente blanco?

–Por lo demás, te has mantenido bastante bien. Tampoco te has encanallado. Hay que reconocer que eso es incluso una victoria. –Volvió a sonreír, como a una pariente pobre–. Hoy se te permite que elijas tú el programa. Al anochecer, un baño caliente. Te sentará bien, sería una pena que rehusaras. Te han llevado a la celda periódicos y revistas. Si necesitas o deseas algo en concreto, yo me cuidaré de que todo esté en orden. Si deseas algo más, tomaré nota.

Cogió del escritorio una hoja de papel en blanco. Esperaba, no la irritaba el mutismo en que se había atrincherado el desnudo que tenía enfrente. Dobló la hoja en cuatro y se la metió en el bolsillo del pecho de la blusa negra, de seda, y cuello puntiagudo, de hombre, y mangas con puños.

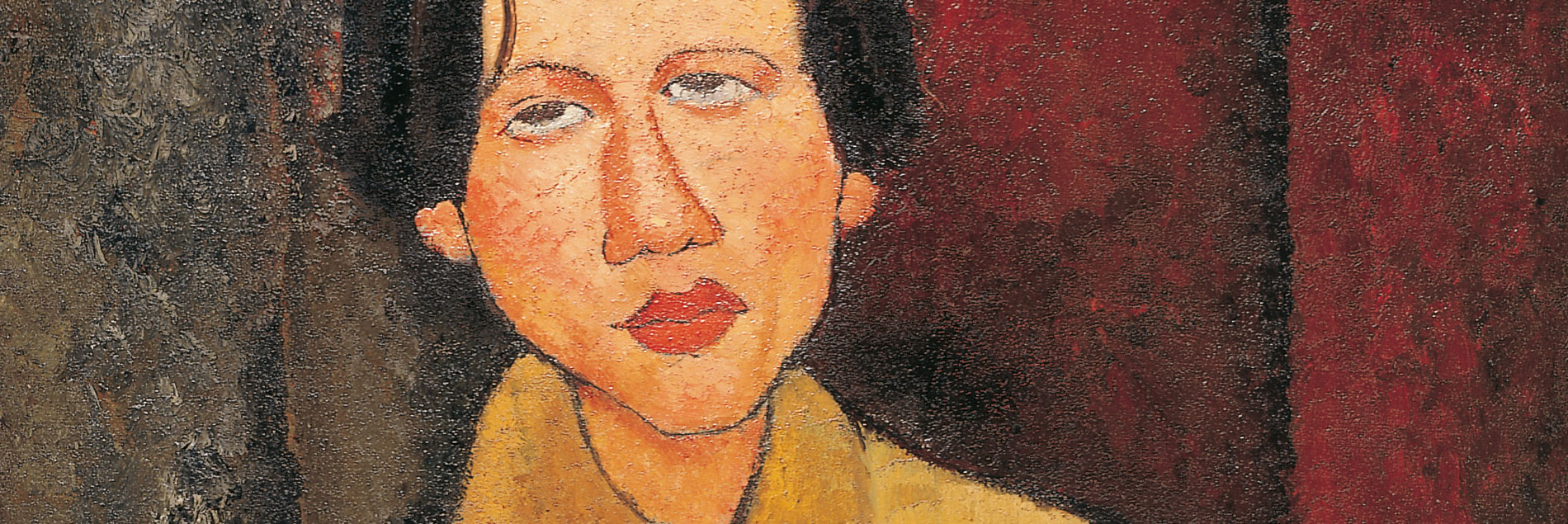

Se levantó. Espigada, morena, delicada, la ceñía un ancho cinturón de piel. La abundante melena le caía sobre los frágiles hombros. Las manos muy largas y nerviosas, las piernas largas y nerviosas, ojeras azuladas. Tez blanca, extremadamente blanca, como el blanco lechoso de la falda corta que dejaba ver los muslos.

–Te estamos preparando para una entrevista. Importante para ti. –La sonrisa se crispó–. El caballero desea que tengas buen aspecto. Por lo menos, normal, vaya. No soporta la violencia. Es un ser espiritual… ya me entiendes. –Sus ojos cambiaron de color, el negro se volvió más negro, garzo, y la voz dura–. Es un favor, ya te convencerás. Una ocasión rara, ya lo verás.

Encendió un cigarrillo y miró por encima del hombro. Luego por la ventana, al vacío. Se volvió con brusquedad, agarrándose fuertemente las manos. Tenía el rostro congestionado y la mirada dolorida. Salió dando un portazo.

Ya no regresó. La única señal de que había estado allí vino casi dos horas más tarde. Apareció un joven alelado al que le habían ordenado, eso se veía bien claro, que se comportase con educación.

–Perdone, se habían olvidado de usted.

La detenida hacía un buen rato que se había vestido y estaba tiesa en la silla, esperando.

–Haga el favor de seguirme.

Encontró la celda aireada y barrida. En el suelo había un rimero de periódicos y revistas.

Sobre las tres le interrumpieron la lectura. La flanquearon por ambos lados. Bajó las escaleras, dobló a derecha e izquierda y recorrió largos pasillos. ¡El baño! No era la sala habitual de duchas. Una tina blanca y reluciente. Toallas grandes, suaves y de colores. Jabón, frasquitos de todas clases. Zapatillas, esmalte de uñas. Al regresar a la celda, le esperaba una taza de té caliente.

Era ya el cuarto día. “¿A las cinco de la tarde está bien?”, le había preguntado el día anterior, como en un libreto de opereta, aquella extraña y aburrida supervisora, como si quisiera continuar con las cosas absurdas que le habían mandado hacer y decir.

Así pues, el día esperado. Por la mañana, la llevaron a otra parte del edificio. A una habitación elegante, con mullidas alfombras. Paredes chapeadas de madera de cuadrados gran-des y brillantes. La sentaron en un sillón, en el rincón, ante una mesa redonda cubierta con un grueso cristal. La mesa vibró, tintinearon levemente el servicio de café de plata y el otro, el de porcelana, de té. Un cestito con cruasanes. Mermelada de guindas. Mantequilla. Miel, manzanas y bizcochos.

A las diez volvieron a llevarla. La dejaron en la misma habitación. Huevos, jamón, queso, mantequilla. Cruasanes y dulces.

Tuvo tiempo de observar el largo escritorio que ocupaba casi toda la habitación. Ningún cuadro en las paredes. Sólo encima del escritorio un reloj grande, redondo, como un barómetro. Dos ventanas, pesadas cortinas. Tres sillones, uno en el rincón, junto a la mesa redonda. Cerca de la ventana, otra mesa pequeña con dos anaqueles; en el de abajo, un aparato de radio. Sobre el escritorio cubierto con cristal grueso, el teléfono y una lámpara.

La comida, a las dos. Huevas de carpa, ensalada, huevos rellenos, chuletas de cerdo, chuica1, albóndigas, embutidos, pepinillos en vinagre, vino, agua mineral y pastelitos de hojaldre.

Se desmayó. Vomitó hasta quedarse exhausta y se desmayó. La sacaron del cuarto y la llevaron al baño. El mismo baño, no se había percatado que se hallaba justo al lado. Le limpiaron la suciedad del cuello de la bata, le frotaron con una toalla húmeda las sienes y la frente. La tendieron sobre una colchoneta hasta que volviera en sí… La llevaron sosteniéndola hasta el cuarto. Ensalada de berenjenas. Albóndigas. Huevos rellenos. Huevas de carpa. Chuica. Ron. Carne. Filete empanado. Vino. Tarta. Se le subía todo desde el estómago hasta la garganta. La sujetaron a tiempo, antes de que volviera a caerse. Se sentó de nuevo a la mesa. Tomó el tenedor y el cuchillo. Luego la botella y los vasos, uno detrás de otro… Cuando se recobró, la mesa estaba vacía y recogida. Sólo había quedado una botella estrecha, negra. AGUA DE ROSAS, ponía en la etiqueta dorada. Al lado, un frasco minúsculo, como un dedal. PERFUME. Miró el reloj de pared. Las cuatro y media.

Así pues, se había quedado dormida mientras comía, con la cabeza apoyada sobre la mesa. Sacó un pañuelo del bolsillo de la falda. Le habían dado pañuelos nuevos y finos. Pero también ropa nueva. Una especie de bata larga y amplia, de un tejido grueso, como un cobertor todavía sin estrenar. Se humedeció la cara y las manos con el agua de rosas. Sí, se había quedado dormida. Volvió a mirar el reloj. Las cuatro y treinta y cuatro. Seguiría durmiendo. Ahora sí que dormiría, atontada por la comida y la bebida.

¿Qué podría decirle el importante personaje? ¿Por qué le dedicaba su precioso tiempo? ¿Repetiría también él las mismas preguntas y proposiciones? ¿Un montaje, una farsa? ¿Acaso Su Excelencia sería más sutil que sus siniestros subalternos? ¿Más difícil de soportar que la brutalidad de los gorilas a los que dirigía? Querrá informar él mismo a los jefes superiores, ¡simplemente! Que ha entrado en contacto, que se ha desplazado personalmente, que ha intentado, que ha conocido en persona… etcétera, etcétera, sí, sí, que considera que ya no hay nada más que hacer, que propone medidas inmediatas, que de benevolencia nada de nada, etcétera, etcétera.

Bien pensado, debía de ser otra triquiñuela, alguna broma estúpida para poner a prueba sus nervios. ¿O una última broma, tras la cual le anunciarán que la ponen en libertad, que ya no la necesitan? ¿Y la guapa intermediaria, aquella tan rara, que parecía una antigua compañera de colegio delicada y sádica? “No puedo devolverte el pelo en tres días.” Por lo visto, inmediatamente se arrepintió de su ironía y cinismo, se puso ceñuda, irritada por haberse descontrolado. “¿Tenías una melena bonita?” La pregunta no parecía formulada con sorna, había hablado en tono normal, un poco pensativa.

Las cinco menos nueve minutos. Si no se trataba de otra prueba de nervios, si Su Excelencia existía realmente e incluso había fijado él mismo esa cita y, si encima, era puntual, faltaban todavía nueve minutos. ¿Qué podría proponerle o preguntarle que no le hubieran propuesto o preguntado cada día? ¿Chantajearla con la situación de sus padres, de algún familiar? ¿Acaso podía empeorar aún más la situación del hombre al que amaba? ¿La perdonaría él algún día si, ¡qué absurdo!, por un momento creyese en las mentiras y proposiciones de ellos? ¿Si cediera, por un instante, al deseo de saber que estaba libre?

En sólo unos días habían logrado devolverla a un estado casi normal. Estaba a punto de recordar las reglas del mundo normal. Cómo se llevaba un vestido, cómo se colocaban los cubiertos y se servían las comidas. Sí, la comida, los platos la habían ablandado. Viandas sabrosas pero que le provocaban arcadas. Preparadas con pericia, traídas de algún buen restaurante. Durante varios días la habían ido reanimando, de manera progresiva. Para que luego pudiese estar tranquilamente delante de los manjares. Para que eligiese. Para que saciase no ya el hambre, sino el placer. Para que se le hiciera la boca agua sin prisas, encantada de revivir los refinamientos de la buena vida. Para que se sintiera abrumada por la simpatía del mundo. Para que recuperara la calma. Domada, más o menos; idiotizada. Habían calculado bien; en efecto, era consciente de que, sobre todo en las últimas horas, su determinación y tenacidad habían disminuido. Aquel vino dulzón, afrutado, la había hecho desvanecerse. Después se despertó con mucha flojera, hecha polvo. Habría dormido semanas seguidas. En una cama grande y limpia, en una habitación amplia y tranquila. Y sólo despertarse después de largos intervalos, en una bañera llena de agua caliente, como la de esa tarde. Bebidas de colorines, frescas…

La puerta se entreabrió despacio, muy despacio. ¡Aún quedaban dos minutos! ¿Llegaría antes de la hora? No, sólo era un triste funcionario que apenas si se atrevía a entrar en tan importante habitación. Vacilante, humilde, de puntillas. Algún asustado funcionario de la administración, al que habrían enviado a limpiar el polvo o abrir las ventanas.

Iba cargado con cajas de todos los tamaños. Las depositaba con cuidado en un rincón de la habitación, junto a la puerta, y las apilaba contra la pared. Salió y volvió con un rollo grueso y largo. Una especie de tubo de cartón con tapa. Se movía lentamente, encorvado, con la cabeza gacha, para no molestar. Entraba, desaparecía y reaparecía, todo ello sin hacer el menor ruido. Aterrado, estaba claro, por la importancia del personaje cuya entrada preparaba. Por el apocamiento con que se movía ese pequeño empleado de la administración, portero, almacenero o lo que fuera, se veía a las claras que se esperaba a alguien de arriba, de muy arriba en la jerarquía.

Miró el reloj. Las cinco y un minuto. ¡Se retrasaba! Primero, la dejaría que esperara. Para que perdiera los nervios, seguro que pretendían eso, que se le trastornara el cerebro mientras esperaba y se preguntaba qué más cosas se habrían inventado. La táctica consabida, no se mostraban muy originales, había aprendido a defenderse.

El pobre tipo se había sentado en la silla para tomar aliento. ¡Le había echado valor el desgraciado! ¡Precisamente se sentaba a descansar en el asiento del Jefe! ¿Y si entrara ahora Su Excelencia? Helo ahí, sonriendo con timidez, pero orgulloso como un cretino. La miraba, sí, la miraba y sonreía. Orgulloso de la hazaña pero también inseguro, como si quisiera infundirse valor con esa sonrisa tímida de pánfilo.

–Le rogaría que se acercase. Con el sillón, con el sillón. O mejor, siéntese, en uno de estos dos.

Se sobresaltó. La voz… No era, desde luego, corriente. Tampoco parecía la voz de aquel pobre diablo cansado y sudoroso por el peso de los muchos paquetes, demasiado para él. Ya no sabía qué pensar, qué hacer, no tenía fuerzas para moverse del sitio. Las sienes le latían empapadas de un sudor frío. Se notó las palmas de las manos húmedas y la espalda helada y mojada. Parecía una broma estúpida todo lo que se permitía, justo en ese momento, unos minutos antes de que apareciese el GRAN JEFE, ese, ese… ordenanza… ese al… almacenero, barrendero, algún cajero con familia numerosa, empleado de correos, administrador de una comunidad de vecinos, fontanero, mercero, con esa voz suya tan… sí, sí, tan…

–He sido puntual, como se habrá dado cuenta. Acérquese, por favor. Estoy acostumbrado sólo a auditorios pequeños y conversaciones a corta distancia.

Se comía las sílabas, las palabras se encabalgaban y se tapaban unas a otras. Hablaba con un ritmo desigual y sincopado. Niebla entre las palabras y sobre ellas. Daba incluso la impresión de que pensaba sólo a saltos. Voz cálida y dubitativa. Pero imperiosa. Una voz trabajada, como quien dice. Extraña mezcla de firmeza y miedo, suavidad, fuerza, sí, y dureza, e incluso…

–Con que acérquese, ¿vale?

Observaba a la mujer, que se acercó a uno de los sillones que había al lado del escritorio. Entretanto, se había sacado del bolsillo de la chaqueta una petaca con un líquido amarillento tirando a color café. La colocó despacio, tumbada, en el cristal de la mesa. Cuando la prisionera por fin se sentó, miró a ésta fijamente un buen rato, de cerca, como si él mismo la invitase a ella a observarlo.

No llevaba camisa, sino una especie de polo de cuello abierto y botones, de lana fina y color mostaza. Encima, una chaqueta gris a cuadros. Dientes escasos, picados y manchados por el tabaco. Nariz surcada de pequeñas venas rojizas. La piel del rostro flácida y pálida. Orejas pequeñas, cuello delgado y manos frágiles. Dedos cortos y finos, torcidos y amarillos. U-ñas roídas hasta la carne. Frente despejada por la calvicie, pero poderosa. Ojos negros y grandes. Inteligentes, sí, vivos y negros. Hundidos, movedizos, brillantes, escrutadores, captadores y calculadores. Sí, vidriosos, salvajes… Ahora ya no se movían, no pestañeaban, no eran vivaces. ¡Extraordinaria mirada! Sí, ése era el hombre esperado, ya no cabía la menor duda.

Empezó a gesticular con las manos, haciendo señas en dirección a la cabeza de la mujer. Todavía aturdida, no entendió enseguida lo que quería. Entonces ella se quitó el bonete y lo colocó al lado, en el brazo derecho del sillón. Pero él continuó gesticulando con más energía y nerviosismo. Que se desprendiera de él, o sea, que lo tirara. No quería seguir viendo ese pingajo. La mujer arrojó el bonete, que se golpeó como un pájaro contra los cristales de la ventana y, luego, cayó mansamente al suelo.

Dejó de observarla. Bajó la mirada y la centró en el cristal del escritorio. Como si no hubiese querido ofenderla al mirarla con demasiada insistencia, ahora que ya no tenía el bonete que le tapara el cráneo rapado.

Siguió hablando así, con la cabeza gacha, sin levantar la mirada.

–Espero que ya se haya acostumbrado a mi presencia. Podremos conversar. ¿Sabe?, no soporto lo pintoresco. Todo lo que distrae la atención.

¿Y el bonete? ¿Por qué la había obligado a quitárselo, a quedarse con la cabeza monda y lironda, reluciente como una bola de billar? La mujer lo miró, irritada por haber intentado, siquiera un momento, juzgarlo con lógica. Seguramente, era una trampa demasiado simple.

–He insistido en que se haga lo necesario para que usted esté en una situación de normalidad. Que tenga un aspecto normal. Que reaccione con normalidad. Que parezca e incluso sea usted, en la medida de lo posible, una persona corriente. Insípida casi. Que no despierte motivos de particular interés. Detesto las sorpresas, las estridencias… Quisiera que se acostumbrara usted a mí.

Que no la inquiete el hecho de que yo no sea como, probablemente, usted esperaba. Intente acostumbrarse. Que podamos estar en condiciones de igualdad. Que me pueda seguir y entender… Incluso le han dado la posibilidad de acostumbrarse a esta habitación, ¿no es así? Me irrita todo lo que distrae la atención. Como ya le he dicho, no me gustan las conmociones, las sorpresas y las emociones sin sentido.

La mujer ya no lo miraba, pero percibió que él había levantado la cabeza y la observaba. “He de defenderme del interés que puede despertar esta aparición, este encuentro. Desechar la idea de que es una simple conversación entre dos personas normales, como pretende sugerir. Hay trampas por todas partes y es difícil saber cuál es más peligrosa. He de estar siempre en guardia. Sobre todo, porque no sé exactamente frente a qué he de entrar en guardia. He ahí un punto que él ya ha ganado”, debía de pensar la prisionera.

–Recapitulemos un poco. De modo que usted lleva varios meses aquí. Al principio le dieron palizas y la estuvieron martirizando durante todo el día. A menudo también durante la noche. Lo que aguantaba la resistencia de una mujer cada vez más debilitada. O sea, entre desvanecimiento y desvanecimiento. Seguro que también la insultarían. Creo que nunca habrá usted oído tantas guarradas dichas más a gusto. Cada vez le pedían el nombre de las personas con las que se veía. Los lugares donde se conspiraba, la misión que tenía cada uno de sus amigos … Posteriormente, las palizas menguaron. Unas horas al día. El programa se diversificó. La tuvieron bajo la lluvia, fuera, tres horas de plantón. Después, varias horas diarias en posición de firmes, en medio de un círculo trazado con tiza y del diámetro de una pelota de baloncesto. Se le hinchaban los pies de manera tremenda. Me han dicho que tiene usted los pies más bien gruesos. Se le salían de los zapatos, como si fuera una masa. Ya no pudo quitarse los zapatos… Una o dos veces encontró un ratón por la noche en su cama. Cama es un decir. Un ataúd angosto, justo para un cadáver apretado o para un moribundo clavado al ataúd a martillazos, para que no se mueva. ¿Ponían en marcha una sirena por las noches en el pasillo? ¿Traían gatos a los que les pegaban, siempre por la noche, y los hostigaban delante de las celdas? Sin embargo, creo que no la han violado. Sobre todo, durante las palizas. Cuando estaba casi al límite de sus fuerzas. La debilidad y la fuerza, cuando llegan al límite, incitan, eso ya lo sabe usted… ¿No importa que no lo hayan hecho? Diríamos que se han tomado la revancha con otras cosas. Sin embargo, sí que importa, ¿sabe?, sí que importa.

Esperaba verlo esbozar una sonrisa irónica. Pero no parecía interesado por adecuar la mímica a las palabras.

–Cuando la pelaron al cero, ¿la obligaron a hacer con el pelo una especie de plumero para el polvo? Y no sólo el polvo… A propósito, ¿olvidaron meter en la celda el cubo? Sobre todo los días en que estuvo usted enferma del estómago. ¿Diarreas provocadas con toda intención? Seguro que lo habrá sospechado. ¿Por la noche, de pie, ante el fuego cruzado de cuatro potentes proyectores? ¿Le sumergieron la cabeza en un balde con agua y jabón? Imaginación rudimentaria, de salvajes. ¿Dos días en un calabozo de las dimensiones de un armario cerrado? ¿La oscuridad más absoluta? Por supuesto, a eso hay que añadir las palizas de rutina. Las burlas, las mortificaciones y una comida para cerdos. No es nada grato recapitular, ¿verdad?

¿Habría observado acaso, aunque tenía los ojos cerrados, que la mujer había ido palideciendo poco a poco? El rostro cada vez más blanco, los ojos cada vez más pequeños…

–Y todo eso, en definitiva, ¿para qué? Siempre las mismas preguntas. A las que no ha respondido. Sabían que usted no respondería. Quizá le extrañe, pero sus respuestas tampoco les interesaban. No habrían dejado de atormentarla. Las respuestas les habrían ofrecido una nueva ocasión de castigarla. Para que repitiese lo que ya había afirmado, para decirle que los otros sostenían lo contrario. Que usted se contradecía, que ayer dijo una cosa y hoy otra. No les habrían faltado excusas.

No esperaba ninguna réplica por parte de ella. Se había inclinado con los codos sobre el escritorio y la observaba sin pedirle ninguna participación.

–No hay nada que hacer. Están obligados a seguir las órdenes. Al parecer, a veces, obtienen resultados. Dado su nivel de comprensión, es difícil darles a entender que eso es una pérdida de tiempo. También está la costumbre, desde luego. E incluso el placer, hay que reconocerlo. Le aseguro que ya no recibirá malos tratos de ningún tipo. Ya no tienen interés en que muera o se quede inválida. Harán concesiones, ya lo verá. Será un régimen, si no excelente, al menos normal… Así pues, la detuvieron un miércoles por la tarde. A las diecisiete horas y dieciséis minutos. Delante de la casa número siete de la calle Mandicevschi. A unos pasos de la parada de autobús, de donde acababa usted de bajar. Iba con retraso. Disgustada y nerviosa. Seguramente un antiguo defecto. Aunque suele ser muy cuidadosa, estoy seguro de que se preparaba siempre con antelación para ser puntual. Ese mismo cuidado por la puntualidad demostraría que, ciertamente, es puntual, que le preocupa la puntualidad. Sin embargo, en el último momento, se hace una carrera en las medias. O se da cuenta de que le falta un botón en el vestido o el cinturón de la gabardina. Que los zapatos tienen polvo. Me imagino que aquel día se sintió culpable… Una cita de conspiradores se parece y no se parece a las de amor. Las citas amorosas tienen también un algo de subversivo, ¿no es cierto? ¿No podría delimitar más claramente cuál era para usted el carácter de aquella cita? Tanto más grave, por supuesto, el retraso en semejante situación. Aquel miércoles la culpa la tuvo el autobús. No sólo él, claro, no sólo el autobús…

De vez en cuando atraía hacia sí, con gran destreza (ahora se veía), la petaca que había sobre la mesa. La destapaba y jugaba distraídamente con ella, junto al sillón. Debajo de la mesa, sin ruido; era menester prestar mucha atención para captar sus gestos. Ni siquiera se oía el trago, muy rápido, como si lo hubiese hecho al tiempo que hablaba. Él contaba con el interés que provocaban su propia persona y su pensamiento. Los detalles, todo lo demás, no eran dignos de suscitar atención…

–Que el autobús no llegase a tiempo no fue nada casual. Nosotros lo retuvimos. Sólo lo que estimamos necesario… Me alegro de que no se quede boquiabierta de la impresión. Me habría fatigado. Habría perdido la paciencia, se me habrían ido las ganas. Por el contrario, así confío en mi interlocutor. Espero que nos entendamos.

De pronto, acercó la silla a la mujer. Se mostró desarmado y desdichado. Como si pidiera ayuda. A punto de ceder, de confesarse a un amigo.

–¿Sabe?, no soporto la inferioridad del adversario. Me desarma. He insistido, ya se lo he dicho, en que me la presentaran en un estado normal. De otro modo, no me sentiría capaz de nada… No funciono cuando sé que a quien me escucha, antes de hablar conmigo, le han pegado, lo han asustado y humillado. ¿Sabe? No puedo… no, me da asco, sencillamente. Y miedo, es cierto. De mí. De ellos. De lo que alguna vez podría ocurrirme a mí…

La mujer, de pronto, prestó atención. Tensa, sentía ya que a intervalos relativamente cortos tenía que esperar esa expresión de desamparo en el rostro de él, precedida o acompañada, como acababa de pasar, de un simulacro de confesión. “¿Sabe?, no soporto lo pintoresco”, así había empezado él la entrevista. El rostro y la voz habían servido para expresar un lamento impotente, de niño envejecido y solitario.

–De manera que se retrasó. Sus compañeros fueron detenidos sin que volvieran a verla. ¿Se da cuenta? Nuestro juego requiere a veces un poquitín de maldad… Quizá la intranquilice lo que yo pueda preguntarle o proponerle. En relación con la finalidad de esta entrevista. Podemos precisar, para que no se alarme, que sé todo lo que más o menos podría usted confesar. Sé también que usted no se considera en condiciones de apreciar la gravedad de los hechos y, como medida de precaución, les da a todos una importancia igual. No sea que vaya a divulgar algo. Yo sé quiénes eran los habituales de aquella casa. Había leído con placer los informes, había pedido otros adicionales. Se confeccionaron verdaderos estudios biográficos. Casi monografías, no sólo de la camarada Simona Strihan. Los amigos la llaman a usted Sia, ¿no es cierto? Así pues, Sia Strihan… Igual de bien conozco, como si hubiese vivido mucho tiempo entre los amigos de usted, la enfermedad del hígado y la fortunita nada despreciable del señor Barbosa, o que el joven Patraulea, llamado el Poeta, no se resiste mucho a las faldas. Sin embargo, que eso nada tiene que ver con sus inclinaciones artísticas, ¿verdad? Y menos aún con su ascendencia campesina, viene de una familia de campesinos pobres, terriblemente pobres. Y menos aún con su salud frágil, muy frágil… La distinguida señora Mârgârit es una fanática. Aunque parece, y lo es, una perfecta mujer de mundo. Entregada a todos los placeres habituales, e incluso a los menos habituales, de la alta sociedad tradicional. A la que, naturalmente, odia. Es sólo una fanática, se diría. A diferencia del ingeniero… ¿Es que hay corriente?

Se puso en pie de pronto. Al acecho, detrás del escritorio. Husmeando con la nariz y con las orejas tiesas, como los conejos. Ah, mira por dónde, tenía algo de conejo, en efecto, ¿cómo no se había dado cuenta? ¿Una cabeza de conejo? ¿Y no tendría también algo de serpiente? Nariz aguileña, la nariz ligeramente aguileña… Los grandes hombres de la Antigüedad tenían la nariz aguileña, eso dicen… Tenía la frente despejada y ancha, ¿como la de ellos? Sin embargo, las cejas, marca de las pasiones, no eran poderosas ni pobladas. Más bien ralas. La frente transpiraba y también la nariz. El pelo, escaso también, sólo en las sienes. La cara pálida. Los ojos parecían miopes y pestañeaban sin cesar. ¿Signo de timidez, acaso?

Gesticulaba mucho, aterrado, clavado en su sitio. La chaqueta se le había abierto y dejaba ver su polo, que había perdido el color y la forma por un uso excesivo. Le caía por el torso formando arrugas, torcido y de cualquier manera. De los pantalones le caía un pedazo de cinturón gastado, que pendulaba a la altura de la bragueta.

Se estremecía, como asfixiado. La cabeza se le había hundido entre los hombros y le temblaba, al igual que el pecho enjuto. La calva, que se extendía hasta la coronilla, había enrojecido. Sacaba un pañuelo, lo apretaba en el puño, se lo llevaba, ora con una mano, ora con la otra, a la nariz… estornudaba.

La mujer ya no pudo contener una sonrisa. Él logró levantar la cabeza y la vio. Entre accesos de tos y estornudos debió de observar la sonrisa y, ¡el colmo!, sonrió también él y balbució con aire culpable:

–Tengo alergia, ¿sabe? La corriente más pequeña, más débil, sencillamente me deja hecho polvo –dijo entre jadeos apartándose del escritorio y encaminándose a la puerta.

Empujó la puerta, aunque estaba cerrada. Se encogió sobre el picaporte temblando, resollando, vencido, palpitante, sacudido, doblado, encorvado y como tiroteado, soltando una serie de estornudos. Trató de volver a grandes zancadas hacia la ventana, pero se tambaleaba un poco. Se apoyó incluso en el sillón de la mujer, palpó los bordes de madera, el alféizar, la falleba de la ventana… Todo estaba bien cerrado… Sin embargo, ¡estornudaba! Vencido, hundido, impotente. Estornudaba y estornudaba, daba la impresión de que lo hacía incluso con placer. La nariz surcada de venillas rojas se había vuelto blanda y acuosa. Se guardaba un pañuelo en el bolsillo y sacaba otro y hundía en él la cara apretando los puños. Desencajado por las convulsiones, avergonzado.

La mujer vio por la ventana la luz cada vez más gris, más desleída. Debía de haber pasado mucho tiempo, no se había percatado de ello. Miró el reloj de pared y no distinguió nada. Las cifras negras se perdían, como las manecillas, en la esfera borrosa y cubierta con una espesa capa de polvo, como perdida en medio de la niebla.

El frágil hombre recobró el aliento a duras penas y tras muchos sinsabores. Cualquiera habría dicho que había perdido el interés e incluso las fuerzas para desempeñar su papel hasta el final. La partitura se había vuelto insoportable y ya no parecía cautivarlo. Como si se hubiera hartado de llevar esas complicadas máscaras de la inteligencia. Todo parecía derrumbarse, como había prevenido un escéptico, hasta ser inútil y ridículo. Le daba pereza, quizá… Nada contaba ya, nada podía ser más profundo, más tentador, más seguro y más sabio que la pereza, parecía querer decir. No le encontraba ya ningún sentido a cansarse. Pero, de repente, el hombre se estremeció.

La mujer seguía sonriendo. Sin embargo, la sonrisa había ido perdiendo la compasión, incluso la simpatía que por un momento había experimentado por aquel infeliz. Había quedado el asco, el desprecio. La sonrisa se había helado en una mueca. La prisionera parecía haberse dormido o estar a punto de dormirse. O se había desmayado, o se había muerto con aquel horrible rictus en el rostro… Y él dio un golpe súbito en el cristal de la mesa con el tapón metálico de la petaca.

Un brillo demencial le había afilado la mirada. El golpe había sido fulminante, violento, como un guillotinazo.

No obstante, lo lamentó de inmediato… Enseguida trató de suavizar de algún modo el gesto. Fingió que sólo había estado buscando la petaca. Entonces la levantó de forma ostentosa y se la llevó, sin esconderse ya, a los labios gordezuelos, echando la cabeza hacia atrás y vaciando casi un cuarto. Acto seguido se dejó caer, revitalizado pero desabrido, en el sillón.

–También yo detesto el tedio, señorita. Eso se nota, me parece. Detesto el tedio, espero que se note. Al igual que el trabajo, la laboriosidad y la perseverancia. Incluso la lógica. Algunas veces hasta la verdad. A menudo, a menudo. Soy un…

Las primeras palabras las había pronunciado recalcándolas, luego la voz se debilitó. Recobró la calma, el distanciamiento y la voluntad de que se le notase.

–Sí, no merece la pena decirle todo lo que sé sobre Sia Strihan. Ni sobre Dinu Barbosa, Tina Mârgârit o el ingeniero Mateescu. Sobre Kahane, conocida como Agahane, y sobre el poeta Patraulea. Ni sobre aquel obrero tan listo, Victor Văduva. Ni tampoco sobre el ejemplar más preciado, al que usted admira tanto. No sólo lo admira, ya lo sé, ya lo sé, lo sé todo sobre, ¿cómo diríamos?, el “hombre amado”, así se dice. No merece la pena aburrirla contándole lo que sé sobre todos y cada uno, no, lo reconozco. Más bien tendría que decirle lo que sé de mí. Para que se convenza de que soy un hombre decente. Le ofrezco de mí datos tan importantes como los que yo he recibido sobre Simona Strihan. ¿Para que me respete? Me pareció que había conseguido despertar su interés… Para mí es la única forma de estima. Se convencería de que sé bastantes cosas de mí. Aunque soy un… Esto es lo que quería decirle hace un momento… Soy un aficionado. Irremediablemente aficionado, eso es lo que soy.

Se inclinó sobre el escritorio, sobre la petaca. Monologaba en voz baja, la cabeza se le cayó entre los hombros y ya no miraba a su espectadora.

–Se me toleran… La negligencia, la pereza, los caprichos, las debilidades, la fantasía. Me los toleran. Finalmente, aceptaron considerarme un mal necesario. Porque les soy útil y necesario. Se han convencido. Aunque no entienden mis actos, mis golpes y mis deducciones. Aunque me desprecian… Les causaría un gran placer meterme en una celda. Vengarse mediante los métodos que usted conoce, por todo lo que no logran comprender. Y, mejor aún, probablemente meterme en un ataúd. Pasan meses sin que me llamen. Me dejan en paz, me mandan al diablo. Y cuando me llaman, por fin, no regatean. Aceptan mis condiciones, es decir, cierta cantidad de dinero y la libertad de acción. Ya no me imponen sus métodos, su puntualidad estricta y todas las sandeces que observan. Aceptan sin entender nunca de qué se trata en realidad. Incluso cuando escuchan como becerros mis delirios… A veces me tiran de la lengua, ¿sabe? Quieren que les explique por qué hay que esperar la aparición cíclica de casos especiales. ¡Excepciones! Excrecencias de la vida pero necesarias para la vida. Contra ellas, su odio y su disciplinada estupidez no surten efecto. Hay mundos, especies desconocidas, que no se pueden entender. Primero tendrían que saber lo que es la vida, de qué les estoy hablando. Necesitan mi imaginación, mi temperamento, mi enfermedad y mis sentimientos. Al final, se han dado cuenta de que yo también soy un caso especial. Como Sia Strihan. Nosotros dos… Pero probablemente menos que el compañero en el que usted piensa, al que echa de menos. Porque él sí es especial, muy especial, hay que reconocerlo… Seguro que a veces me salen bien las cosas. Y bastante bien, sí, bastante bien, lo confieso. Por eso me conservan y me mantienen con ellos. ¡Una especie de brujo! Asqueroso, enfermo, miedoso, olvidadizo, retorcido. ¡Pero que les saca las castañas del fuego! Los informes concluyen de forma optimista, el optimismo obligatorio, el optimismo de servicio, llamémoslo así, en este tipo de servicio que inventa el hombre para el hombre, ¿no es cierto?, como todas las demás profesiones e ilusiones que consumen nuestro tiempo. Así pues, el caso que nos traía de cabeza, desde hacía tres meses o tres años, ha sido liquidado o lo será y los optimistas vuelven a encariñarse con su estúpido oficio… Pero no siempre tengo éxito. También hay partidas que se pierden. O que no se ganan. O, sencillamente, mi cansancio, mi pereza, mi dejadez e incluso, sí, sí, mi generosidad o mi aversión, a veces la una y la otra están ligadas, ligadas sí, pues al fin y al cabo sólo soy un hombre.

Soy un hombre y, como supondrá, a veces me han vencido, como no podía ser menos. A menudo me he vencido a mí mismo. Una mentalidad estrecha no comprende que el fracaso es algo natural, no comprende cuántas delicias puede ofrecer el fracaso, como todo lo humano, cuánta melancolía… No imaginaba que las soluciones momentáneamente adecuadas y eficaces pueden contener una buena dosis de fracaso. ¿Para qué se va a poner uno a explicarles que, en realidad, lo único que existen son los fracasos? Algunos son menos evidentes. Enmascarados, engañosos, dan la impresión de ser éxitos. Cuando no consigo solucionar el asunto, olvidan todo lo que había hecho antes. Olvidan, claro que sí, de golpe, su propia impotencia. Otra vez se sienten seguros de sus argumentos farragosos y estúpidos. Se ponen a gritar que no es de extrañar que un tipo como yo, una calamidad, un vicioso, no pueda enfrentarse a tan serias obligaciones. Siempre encuentran ocasión para herirme. Escupiéndome a la cara su odio, su vanidad, su estupidez y su venganza concentrados en el odio. Atormentándome otra vez con su ridícula desconfianza. No es fácil. Y menos aún para alguien como yo. Espero que lo entienda… La desconfianza es mi pan de cada día. Seco, un bloque inmenso de tiza o de hielo derrumbándose estrepitosamente para aniquilarme. Mojado, a veces, pan de piedra mojado en vino o en vinagre. Chupo mareado una esponja envenenada durante días, noches y semanas seguidas. La falta de confianza en mí mismo… ¡El colmo, que los demás desconfíen de mí! Me aniquilan, soy incapaz de reflexionar. Me quedo ciego, mudo, paralítico, perdido. Y entonces reencuentro mi condición miserable, mi melancolía y mi inmundicia. Durante meses enteros no valgo para nada. ¡Precisamente esos idiotas que, ante mi simple aparición, tendrían que enmudecer y quedarse paralizados! Pero al final siempre vuelven a llamarme. Tras una larga espera, los muy desgraciados me llaman. Cuando hay algo muy raro y todos sus intentos han sido vanos. Entonces se acuerdan ellos del “loco aquel”. A lo mejor el loco aquel encuentra la solución, eso esperan los pobrecitos… Ya no sé por dónde empezar. Al principio, titubeo un poco y empiezo. No tengo confianza en mí, no tengo seguridad en mí mismo. Sin confianza, siquiera un tiempo, aunque sea ilusoria, nada funciona. Siento a ésos merodeando a mi alrededor, los muy bestias se quedan silenciosos pero cabalgan encima de mí y me sofocan. Espían mis gestos y mis pensamientos. ¡Hasta que alguna cosa viene en mi ayuda! La bebida, una mujer, un libro, unas vacaciones. ¡O incluso una poesía! Sí, no se ría. Algunas veces, también la música… Y vuelvo a un placentero estado de vitalidad. Exaltado y desenfrenado. Ya no veo más que el objetivo. Los datos, la hipótesis, la solución.

Estaba oscuro, pero no encendía la luz. Tampoco estaba como boca de lobo, o quizá sí. La mujer, aunque no lo veía, percibía que el hombre se ponía de pie al otro lado del escritorio.

–¡Un jefe espabilado haría maravillas conmigo! ¡Uno que supiera sacar partido de mis defectos! Éstos exactamente: pereza, dejadez y desorden. ¡Cuánto sitio hay para la fantasía en esos huecos! Uno es capaz de moverse sin que nadie pueda prever ni prevenir sus intenciones. Pero ¿dónde se encuentra, entre esos servidores, una cabeza bien asentada? Necesitaron años y años para reconocer, aunque fuera por necesidad, mis cualidades y aprender a usarlas. A ser tolerantes y asegurarme condiciones favorables. ¡Un clima estimulante! Aceptar mis caprichos… En otras palabras, a asegurar la protección de esas cualidades. Quizá sean pocas, pero especiales, y exigen un régimen especial de mantenimiento. ¡Necesitarían un siglo para comprender que mis defectos abren un campo de posibilidades mucho más amplio! –Se frotaba, nervioso, las manos. Luego el índice de una mano contra el de la otra–. ¡Un aficionado, eso es! No un profesional ni un funcionario. Un aficionado no acostumbrado a su deber, a sus jefes, a un horario y un trabajo metódico y obligado. Trabajando de vez en cuando, pero por gusto. Por dinero y por gusto. Sólo cuando la oferta es tentadora. Cuando se le presenta la ocasión de resolver un enigma, de enfrentarse a algo que le permita demostrar su valía. Manteniendo inalterables, al menos eso cree, sus intuiciones, su alegría por el juego. El deseo de inventar, de ensanchar las oportunidades que el azar le ofrece. Vea, no me interesa lo que me pueda contar. Lo sé todo sobre ti, sobre vosotros. Más bien soy yo el que podría suministrar, si lo deseas, datos insospechados sobre lo que sea. Incluso sobre mí. Para que conozcáis mejor tanto a vuestros camaradas como al adversario. En la práctica, he de admitir que somos adversarios. Me refiero a la situación actual, pero, pero… teóricamente, si investigamos en lo más profundo de nosotros, creo que todo es más complejo. Sabiendo todo lo que sé, tengo derecho a decir que, aparte de los delitos, reales pero de relativa trascendencia, que has cometido, no tienes más importancia que la que yo te dé… Las ideas inflaman con facilidad la mente. Sobre todo, la de los jóvenes. ¡La conquista del poder es una actividad cautivadora! Luego, ya es más difícil… Con el poder en la mano, todo se complica. Yo he estado en todos los campos, no hay que olvidarlo, y conozco el mecanismo.

La reclusa esperaba; quería averiguar si había decidido tutearla en adelante o si simplemente había sido un lapsus del que él no se hubiese apercibido.

–No eres el caso más interesante, ya te habrás dado cuenta. Pero para mí tienes cierta importancia, por correlación. Y tienes importancia, ya te lo he dicho, porque te la doy yo. Porque yo he encontrado esa correlación. Tu amigo, sí, él sí que me preocupa de verdad. Él merece una particular atención, hay que reconocerlo… ¿Qué piensan tus camaradas de que te retrasaras precisamente el día en que a ellos los detuvieron? Quizá no lo sepa usted, pero he tenido cuidado de que no se enteren de que usted también ha sido detenida. Más adelante, ya lo pensaré. Tal vez pida que la pongan pronto en libertad. Eso reforzaría las sospechas, ¿no es cierto? Ese hombre que tanto nos fascina a los dos, ¿acaso la defendería a usted de la desconfianza de los demás, de él mismo? Lo comprendo. Yo lo comprendo. Una crueldad típicamente intelectual. La fuerza y la impotencia. La impotencia compensada por una fuerza aún mayor. Una gran fuerza que es una gran debilidad. Un encanto más, ¿verdad? Vulnerable… Por ahí le pueden tender una trampa, acabar con él. Aunque, como decía, lo comprendo, yo lo comprendo. Los excesos del intelectual decidido a vencer sus debilidades y titubeos, exagerando la lealtad, son los más peligrosos. Hace mucho que lo vengo observando, te lo aseguro. Diez años. Lo conozco ya muy bien. Amenazado permanentemente no sólo por nosotros o por otros, sino por él mismo. Dejémoslo luchar consigo mismo… Ya es bastante, me parece a mí. Pero no me entienden, no aprueban mis proyectos, esos necios ignoran mi perspicacia.

El hombrecillo jadeaba acalorado. De vez en cuando, era presa de una gran agitación… La mujer aguardaba, con los nervios en tensión, pensando que él se le iba a acercar. Pero sus gritos llenaron de repente la habitación.

–¡No, no es ningún desvarío ni ninguna farsa! No hace falta que sonría con tanto desdén. Quizás alguien me pague por este doble juego y por los movimientos de mi papel doble, triple o múltiple, ¿qué sabes tú? ¿Quién te da derecho a despreciarme?

Mientras gritaba, encendió bruscamente la lámpara del escritorio para comprobar sus sospechas. Estaba de pie, tembloroso y dando pequeños puñetazos en el cristal de la mesa. Estaba rojo y los hombros le temblaban. Sus ojos muy abiertos se clavaron en ella con furia salvaje. Gesticulaba agitado. El cuerpo se convulsionaba debido a una crisis frenética. Estornudaba… sí, había empezado otra vez a estornudar, el conejillo… Estornudaba sin parar. La irritación y la debilidad de todo su ser parecían haberle sensibilizado, de golpe, todas las membranas, que vibraban heridas. ¡El placer de estornudar! Diríase que limpiaba y regeneraba no sólo todas sus mucosas, sino también su alma, su pequeña alma pecadora. Gemía purificado. Rejuvenecido, vacío. No podía tranquilizarse, exánime. Al poco se dejó caer sobre el escritorio, rendido. La palma de la mano se deslizó a tientas sobre la petaca, temblando. Buscaba el botón de la lámpara. La luz se apagó.

Tras una larga pausa, volvió a oírse la voz en la oscuridad, tímida y obsesiva.

–Mi juego es más peligroso de lo que crees, muchacha. Mucho más cruel de lo que supones… Un juego mental. El cálculo y la fantasía. Una mente ágil, con circuitos finos y delicados. Me falta, es cierto, el carácter… Pero no la crueldad feroz, ¿sabes?, un adversario que esté a tu altura. Ya lo entenderás, ya lo entenderás más tarde.

La habitación había ido sumergiéndose en unas profundas tinieblas cada vez más compactas. Ya no se distinguía nada, nada… sólo el tortuoso trayecto de las palabras, la voz trabada por la bebida, ronca, a veces vidriosa, incluso húmeda, surgiendo entre estornudos y llenando el aire para quebrarse bruscamente, apagada, como un fino globo rasgado por el filo de una cuchilla.

…Quizá no habría debido escucharlo. Los preparativos, el trato más suave de esos últimos días, la comida por la mañana y al mediodía, luego la conmoción provocada por aquella entrevista que no acababa nunca… La inestabilidad, una especie de premisa de trabajo, sin la cual ese peligroso bufón no podía pensar ni respirar, un mecanismo frágil, desconcertante, eficaz sólo al final, probablemente, por la suma de tantos efectos raros y momentáneos… La continua oscilación y el mareo manteniéndose por sí solos, funcionando merced a vacíos, caídas y recuperaciones aún más tenaces… Oh, todo eso la había cansado, la había agotado. Poco a poco, había logrado transmitirle las alternativas, la tensión permanente… Podía esperar cualquier cosa y no le importaba, no, ya no tenía fuerzas, no tenía, ya no más, no.

Se deslizó lentamente en el sillón, en el sueño, le pareció haber oído en cierto momento la palabra “muchacha”, se perdía, se abandonaba, iba a dormirse, se había dormido de miedo y se perdía de nuevo, se dormía mientras él la vigilaba, estaba al acecho, como un conejo grande y feo.

Apretó los puños para no ceder. Pero seguía resbalando lentamente en la blandura del sillón. El cuerpo se ensanchaba, se escurría. No debería renunciar, no, se atenazó las piernas. Ya no lo oía, hacía un rato que no lo oía, aunque quizá ya no hablara, ni estuviera tampoco allí. No, no escucharía más, se taparía los oídos, él ya no estaba, ya no, no, ya no.

Levantó con dificultad los brazos. Lentamente, para no remover el aire, para que no se notase. El maldito, el pobre diablo, ya había mostrado bastantes veces lo agudo de sus sentidos. El otro, aun cuando parecía ausente, anulado en la oscuridad, sorprendía el menor movimiento. Se inclinó sobre el brazo del sillón. Acertó a taparse las orejas con las manos. Pero no quería dormir. Tenía que mantenerse despierta a todo trance, atenta.

Su Excelencia quería parecer más débil, pero también más diabólico de lo que era. Minado por momentos en los que se hundía de verdad, momentos que escondía muy bien entre los de ostentación o los de hábil simulación; difícil, imposible separarlos. Quien lograra captarlos y, de esa manera, evitar la confusión, conseguiría, con toda seguridad, una oportunidad para aniquilarlo.

Sea como fuere, tenía que reconocer que había conseguido que ella no estuviese en modo alguno segura de sus observaciones y juicios, ni de los de él ni de los suyos, que sospechase de ese interminable monólogo y le atribuyese un secreto y tenaz objetivo, todavía confuso, hacia donde él la empujaba, seguramente sin que ella se percatara, lo que le permitía hacer –a menudo siguiendo la inspiración del momento, ya, fuera del camino previsto, en los lindes– los movimientos más inesperados.

Merecía la pena que, por ejemplo, se preguntase ella por qué se había referido al ingeniero Mateescu y no a los hermanos Mateescu, ingenieros. El joven Patraulea no parecía un mujeriego. En todo caso, no se le habría pasado por la cabeza hacer conjeturas sobre su origen campesino. En las inquietudes artísticas probablemente sí que habría pensado ella… Pero de ninguna manera en su frágil salud. No tenía la menor idea de que tuviese una salud delicada, no veía la relación. Aunque, al rememorarlo, todo le parecía posible, verosímil.

¿Ya no hablaba? ¿Se había callado, se había adormilado como ella, se había cansado también él, pobrecillo, la bestia parda? Guardaba silencio, llevaba un rato sin oírlo. Pero tampoco percibía, de ninguna forma, su presencia. Esperaba, de un momento a otro –aun cuando trató de desviar el curso de sus pensamientos no había dejado de estar en guardia–, oírlo golpear el aire cerca de ella, con sus brazos flácidos y secos, tambalearse como un murciélago entre las paredes de la habitación, acercarse, despertarla, vengarse por no haberlo escuchado, desnudarla, golpearla con saña y… Sí, en ese estado de furia sería capaz de todo. Varias veces, tras su apatía y timidez, reales o disfrazadas, había brillado un fulgor extraño, deseo y odio y placer, todavía controlados, contenidos, pero apuntando hacia ella, rozándola como el trayecto invisible de un haz de luz. Se sobresaltó asustada, como si la hubiesen golpeado.

Alzó los hombros y la cabeza y apartó los brazos del sillón. Aguzó el oído. Una respiración débil y uniforme, de conejito al que acarician. Así pues, se había dormido el conejito. ¡Qué ridícula complicidad parecía revelar esa entrevista!

–No, no duermo. Te he dejado descansar un poco. Me parece que estás cansada –musitó el fantasma.

Pero en ese instante los dos dieron un respingo, asustados, golpeando el sillón con los brazos. ¿Sonaba el teléfono? Ni él esperaba una cosa así. ¿Qué demonios se habrían inventado ahora?

Sonaba el fin del mundo, pero con la oscuridad él no atinaba a dar con el receptor. Por fin lo cogió.

–Sí. ¿Eres tú? ¿Qué pasa? Aún no. No, un poco más. Quédate tranquila, no, no le he hecho nada. ¿Peluca? Ja, ja, no, te lo juro.

Intentó reír, parecía timorato, cohibido, ofendido. Pero también encantado y furioso.

–En cierto modo. No hay por qué. Por esto no. Sí, sólo para entrar en calor, no me sienta mal. No te preocupes. No, no llames más. Es una orden. Por favor, déjame, eso, no… te lo ruego.

Y rogaba a su interlocutor en voz baja, soplando en el receptor, avergonzado. Se restregaba contra la silla como un niño pillado en falta; parecía dominado por una mujer, pero también temido. En el receptor, la voz no se había levantado, no había elevado el tono. Un lamento y una pérfida súplica, más bien, a ambos lados del hilo.

Tal vez no hubiese colgado el receptor. No se oía nada. Pero las voces habían enmudecido hacía un rato. Quizá se escucharan sólo las respiraciones… Seguidamente, se volvió despacio en el sillón. Callaba, esperaba.

Por fin apretó el botón de la lámpara. Los dos, aturdidos, se frotaron los ojos. Luz cegadora después de largo rato en tinieblas.

–Sí, es un poco tarde. No he querido saber nada de ti, te habrás dado cuenta.

La mujer volvió a mirar el reloj de pared, encima del escritorio. Pero los ojos, deslumbrados por la luz, no distinguían nada. Todo parecía blanco e igual.

–Supongo que tendrás que soportar la desconfianza de tus amigos. Por otro lado, no quiero que se me olvide decirte que no vas a ser inculpada en el proceso contra ellos. Quizá te soltemos. Aunque también podrían condenarte. No necesariamente por delitos políticos. Buscaremos otra cosa. Todavía no lo hemos decidido. He sido franco contigo. No te engañes, no siempre soy sincero. Pero esta vez quiero portarme de otra manera. Forma parte de lo que te he propuesto. No creas que es falsa sinceridad. El tiempo te convencerá. No, no he hecho trampa. He intentado jugar limpio… Todo lo que pase en adelante, en lo que a ti se refiere, estará relacionado, soy sincero hasta el límite, con el hombre amado, como dicen en los melodramas, o sea con Lucian Hariga. Incluso cuando usted desaparezca, señorita o camarada Strihan, por mucho tiempo, de la esfera y la atención de él y dejen de saber el uno del otro… La libertad de trabajo, la libertad de amor, la libertad de creación. Bonito, ¿no? Es normal que los artistas se vuelvan, por todo lo que son y sobre todo por lo que no son, rebeldes. En definitiva, el artista es un precursor o un rezagado. Sea lo que fuere, es un ser fuera de lo corriente. No ha encontrado su lugar, su tranquilidad y su armonía. No se ha entendido con su profesión, su familia y las leyes, ha elegido una forma por completo distinta de vanidad. El arte, ciertamente, tiene como punto de partida la apariencia de una dislocación, una inadecuación, un desarraigo. Pero alimentado… estoy repitiendo una lección de estética pasada de moda… por una obsesión. Esta debilidad, real si lo pensamos bien, puede ser fuente de una fuerza muy difícil de mover. Se ha comprobado, se ha confirmado. Que estéis siempre en la oposición, quiero decir. La libertad, pero ¿el orden también? ¿Inutilidad y enfermedad? Más o menos eso es lo que sois. Es normal que estéis junto a todos los desposeídos. Y junto a los pocos profetas que todavía nacen… Estoy acostumbrado a esos placeres. Los he probado. No soy un principiante, ¿sabe? Yo también he emborronado algunas cuartillas, me he sentido atraído… Al final, los libros te llevan allí. Yo también he tenido durante mucho tiempo la cabeza en llamas. Quizá todavía arda con un combustible más frío, artificial.

Por tal motivo ésos me consideran un entendido en casos especiales. Porque, ya se lo he dicho, yo también he sido, me he vuelto, un caso cada vez más especial. Me vencieron la pereza y el vicio. Tal vez también la inteligencia, no soy muy modesto, ya se habrá convencido de ello. Como quien dice, soy el producto (algunos dirían que también el símbolo) de la podredumbre… Con seguridad, no conseguiría desanimarte afirmando que vosotros, los rebeldes, los excéntricos, no tenéis una situación segura, estable, ni siquiera entre aquellos a los que, como yo decía, pertenecéis de modo natural. Uno ha sentido ya la crueldad del destino, pero sólo la entiende con el tiempo… Usted, señorita, señora y camarada Strihan, ha amado a ese hombre fuera de lo corriente. Un intelectual de sólida formación y un luchador. ¡Virtualmente un líder, el camarada Hariga! Es usted más joven que él. La atracción, por ambas partes, ha estado más que justificada. Usted desempeña un papel en la vida de él. Aunque Hariga es o lo pueden tomar por epicúreo, ya sabe. Ha habido más mujeres fascinadas por su presencia, a las que se acercó y se separó sin complicaciones inútiles… Usted no obtuvo notas brillantes en Bellas Artes. Pero he visto todos sus trabajos que han quedado allí. Entendí de qué y de quién se trataba, capté la verdad que prometían. Todavía nebulosa, en apariencia caótica. El arte es fundamentalmente ambiguo, ¿sabe? ¿La verdad? Una palabra demasiado grande. Hinchada como un buñuelo. Hum… La verdad del arte, del arte de ustedes, digamos, no salta a los ojos… El dinero que recibo, un pago absolutamente ridículo por los servicios prestados, sería aún más sucio si no me ofrecieran, al menos de vez en cuando, acceder no sólo a placeres vendibles sino también a otro tipo de placeres. No sólo momentáneos. Placeres de más larga duración. Uno de ellos espero que sea usted, Sia Strihan… Perdóneme, la he tuteado algunas veces. Estoy un poco achispado e indispuesto. Pero totalmente lúcido, se lo aseguro… No conseguiría, ni tendría sentido, impedir que en lo sucesivo la interrogasen de tanto en tanto. A veces, que la ofendan o la atormenten. Les gusta machacar en vano, no se puede hacer nada. La maquinaria tiene que funcionar, de lo contrario se oxida, ésta es la regla de ellos. Mis posibilidades para cambiar los métodos son limitadas. Por otro lado, ellos afirman, y a veces lo demuestran, que obtienen resultados. No puedo hacer nada. Pero algo sí puedo, y creo que lo he hecho.

Se puso de pie. Desde el momento en que encendió la luz, tras la secuencia, el sueño o la pesadilla de la sordina femenina, felina, en el teléfono repentinamente incendiado, sus movimientos y palabras habían perdido inquietud y elasticidad. La máscara humana de gran movilidad se había secado. En un abrir y cerrar de ojos parecía haberse desbaratado. Habría sido difícil determinar si la nueva postura o impostura escondía algo peor, más inesperado. De pronto, parecía consciente de estar perdiendo la gracia y el misterio del personaje que, hasta entonces, había representado. Pero ahora se mostraba indolente, aceptando, no se sabe durante cuántos instantes, desempeñar un papel distante, tedioso y oficial. Renuncia que no habría admitido, desde luego, sin estar seguro de que era oportuna.

–Habrá visto que he venido a esta entrevista cargado con toda clase de paquetes, pequeños y grandes. He estado pendiente de que no se omitiese nada. Que no se perdiese nada. He comprobado la lista de todas las compras y las he traído yo mismo a su destino. Para no olvidar ninguno de los regalos, ya que soy un distraído. Soy un caballero chapado a la antigua, como quien dice. Complaciente con las señoras que me honran con su atención. –Sonrió al concluir la última frase, como era obligado. Una sonrisa breve, apenas esbozada, para enseguida recobrar su expresión y voz neutras–. Pinceles de varios tamaños. Lápices, carboncillo, tinta china. Acuarelas y colores al óleo. De la mejor calidad. Sin reparar en gastos. He elegido con cuidado y he pagado lo que ha hecho falta. También, papel y cartulinas de todos los tamaños. Incluso lienzo. Si es menester y verdaderamente lo desea, podrá hacer grabados. También sale arte de manchas trágicas de tinta, como publicaban hace más o menos cien años en la Alemania romántica. Quizá no sea necesario llegar a ese extremo. Personalmente, preferiría el dibujo. Aunque el blanco y negro podría llegar a cansarla en un momento dado, como un prolongado ascetismo. Sin embargo, en los dibujos se admiten las manchas de color hechas a lápiz. Dibujos a lápiz o a carboncillo. Con pastel, plumilla, pincel, como quiera. Ni que decir tiene que, si con el tiempo siente la necesidad de pintar acuarelas u óleos, goza de plena libertad. No sólo le he traído todos los útiles y materiales para ello, sino también resinas para barnizar. Lo que se llama, al menos eso pone en la caja, “mastics in lacrima pura”…

Seguía hablando en el mismo tono monocorde, como si no hubiese observado el asombro que había petrificado a la mujer que tenía delante.

En efecto, la prisionera dejó oír su voz.

–Bien, pero…

Sólo eso acertó a balbucear. Nada más. No obstante, comparado con el mutismo absoluto que había mantenido hasta ese momento, había sido bastante. Él contemplaba de soslayo cómo ella miraba, poniendo unos ojos como platos, con la mirada lúcida y viva, el rincón de la habitación donde se elevaban, alineadas, las numerosas cajas y paquetes.

–He traído todo lo que necesita para dibujar, para pintar. Y si de verdad desea grabar, probablemente podríamos obtener el permiso en algún momento. Vamos o, mejor dicho, van a retenerla un poco más de tiempo. Puede que incluso aquí mismo. Varios meses, varios años, es difícil precisarlo. Somos un país pequeño, dependemos de lo que ocurre en el mundo. Si le interesa mi opinión, no creo que dure mucho más. El tiempo ha empezado a trabajar rápido, así lo veo yo. Durante el tiempo en que aún siga encerrada, hará diariamente un bosquejo. Un dibujo de la casa, el exterior o el interior, el exterior y el interior de la casa donde se reunían Hariga, Kahane, Vâduva y los otros. ¿Un ritmo demasiado industrial para un artista? Sólo al principio lo parecerá. Trabajará diariamente, pero sin tener que elaborar los detalles al máximo. Tal y como los recuerda. Probablemente se repetirá con cierta exactitud y periodicidad. Después podrá pensar y elaborar con más detenimiento cada lámina. Así serán más artísticas. Más inexactas o de una exactitud distinta, un tanto al margen de la realidad, según la conserva en su memoria, ya que la memoria se recupera un día y se pone al servicio de… No hace falta que yo se lo explique, usted entiende de psicología y estética. La memoria, finalmente, se podrá al servicio de la obsesión y también del juego. Le he dicho que puede elegir los medios. He traído de todo. Pero quiero que empiece, como en el colegio, con el dibujo. O que lo alterne, como desee. Pero al principio, durante un periodo, sólo dibujos. Por lo tanto, todos los días se le concederá un tiempo para ello. Un privilegio cuya importancia no es difícil apreciar. Pero tendrá que trabajar a conciencia. Habrá de acostumbrarse a esa tarea. Al principio le repugnará. Después, poco a poco, lo deseará. Lo esperará. Confiemos en que vaya atrapándola progresivamente, que la absorba y la apasione. Así es el vicio y así es también el amor. Y el arte es vicio y amor, ¿no? Esos dibujos concretarán asimismo la topografía del lugar. La estructura del edificio y la de usted misma. Sé perfectamente las veces que ha estado en la casa donde tenían que haberla detenido y con quién se veía allí. Unas diez veces. Para ser exactos, once… Tendrá que admitir que la auténtica finalidad de esta prueba, que, supongo, será cada vez más grata y provechosa para la artista que es usted o lo va a ser, le servirá de terapia, conque habrá de admitir que el móvil de esta acción o de esta experiencia se le escapa. ¿Qué vamos a hacer? La sinceridad forma parte de lo que me he propuesto en relación con usted. Sin embargo, este detalle será sólo mío. Mejor dicho, tampoco mío. Una hipótesis sería que yo no sé exactamente todavía por qué he seguido esta pista ni adónde me va y nos va a conducir. Digámoslo así. De esta manera, todo parece coherente y explicable. Sé que a usted la han enseñado, y que necesita creerlo así, que todas las cosas tienen una razón de ser, que pueden tener una explicación…

La impresión se confirmaba, las frases, la voz y el rostro helado del hombrecillo habían adoptado cierta seguridad e indiferencia.

Tamborileaba con los dedos en el cristal del escritorio, sólo de vez en cuando miraba a su presa. Seguía de pie. La petaca estaba vacía y las palabras fluían rápidas, decididas y frías.

–Toda esta historia de las maravillas que podrían averiguarse al investigar una serie completa de dibujos o pinturas hechas por usted y que tienen como tema la casa, para ser más exactos, la antigua casa del camarada Lucian Hariga, me ha servido como argumento convincente para los que me pagan. Mi sentido común, mi relativo sentido común, una vaga fantasía, les parece tan inaudito que, con el tiempo, se han vuelto unos torpes en lo referente a mi humilde persona, vacilan sobre lo que yo les propongo, sobre lo que les digo, sea inventado o sacado de los libros, o de libros inventados, pues al fin y al cabo ni lo van a notar. Tienen una especie de humildad, el miedo llega a confundirse con el respeto, que, desde luego, crece paralelamente al odio contra mí, contra usted y contra todo el que esté relacionado con los libros o crea en ellos. El desprecio, la superstición y el odio contra los libros, reales o inventados… No serían capaces de entender la realidad o irrealidad que hay en un libro. Lo real que puede ser un libro no escrito desde el momento en que su contenido, todavía virtual, se halla en la mente de un hombre. En fin, mis reflexiones la han inquietado muy poco… Concretemos: tendrá que hacer esos croquis sobre el tema que le he dado. Digamos que es un capricho mío. Ya se habrá convencido de que soy un caprichoso. Mientras este capricho, reconozco que bastante insólito, tenga una respuesta correcta, no tendré por qué privarla de las ventajas que, de este modo, pueda obtener. Con toda certeza, las promesas se respetarán… Tal como le he anticipado, le evitaremos un proceso político. Seguramente, así se acrecentará la desconfianza que sus camaradas sienten, eso espero, por Sia Strihan. Vamos a apagar la luz… Ya no hace falta. Mire, ha amanecido. Podemos decir que hemos pasado una noche juntos. ¡Fíjese qué magnífica madrugada! Un cielo claro e infinito. Las desgracias, la cárcel forman parte, como el cielo y como cualquier otra alegría o desgracia, de la vida que nos ha tocado vivir. Tenemos que aceptar todo lo que proceda de la vida con alegría y estupor. Es lo único de lo que podemos gozar…

Tenía razón. La Tierra limitada, sometida a la misma e interminable rotación… La noche los había reunido y los arrojaba de nuevo, juntos, a la orilla fría y vidriosa del día.

Sonrió como un muerto.

–Haga el favor de abrir la ventana.

La prisionera se levantó con dificultad del sillón. Pálida, con los ojos rojos y ojeras con grandes escamas violáceas.

Se separó lentamente del sillón, dio una vuelta sobre sí misma, un primer paso hacia la ventana. Avanzaba apoyándose en el brazo del sillón. Siguió adelante, se quedó con la mano izquierda suspendida en el aire, lejos del cuerpo, ya no tenía dónde apoyarse. De pronto, dio una zancada con la que llegó hasta la ventana y luego casi se vino abajo, pero tuvo tiempo de aferrarse con las dos manos al marco de madera.

Respiraba profundamente, con los hombros caídos y la mirada baja. Acto seguido, intentó enderezar la espalda. Tenía la mano izquierda aferrada al marco mientras la derecha resbalaba por el borde de madera de la ventana. Después de tantear un rato, tocó el metal frío. Apretó los dedos en torno a la falleba y la giró para desbloquear el cierre. No lo consiguió. Se puso de puntillas, levantó también la otra mano y asió la falleba con las dos dándole la vuelta para moverla. Tenía la frente perlada de sudor. Lo intentó más veces hasta que las dos hojas de la ventana se separaron suavemente la una de la otra. Los brazos le cayeron sin fuerzas sobre el alféizar. Se apoyó unos segundos y tiró de una de las hojas empujándola hacia la pared. Abrió de par en par la otra. Se quedó en el marco de la ventana, suponemos que con los ojos despiertos por el aire fresco.

Miró el cielo blanco y algodonoso, los muros de las casas azules, la franja reluciente y húmeda de las calles cortada por algún coche que se alejaba como un insecto extraviado. Se aferró al borde de la ventana abriendo mucho los brazos. Las ventanas tenían, incluso las de aquella habitación, gruesos barrotes de hierro. Cielo rayado. Todavía blanco y sereno.

“La cárcel, la enfermedad, la soledad, las desgracias de esta vida extraña. Una vida breve, de imprevisible duración, gocemos de ella. Si no me repugnase haberle oído estas palabras a él, ¿quién sabe?, podría haberlas dicho yo misma”.

A sus espaldas había cesado todo movimiento. ¿Se habría dormido el conejito sobre la mesa? ¿O todavía la observaba sin respirar? No se oía ni el más leve rumor.

Aguzó el oído. No, no, nada. Había pasado bastante tiempo. Había abierto la ventana, había descansado un buen rato mirando el cielo de la ciudad desierta. Se había olvidado del hombre con quien había compartido la noche. En definitiva, sólo le había ordenado que abriese la ventana… Se volvió muy despacio con la cara hacia él. Para ponerse, como correspondía, a su disposición.

Pero en la habitación ya no había nadie. Probablemente hubiese salido mientras ella forcejeaba para abrir la ventana.

La silla estaba perfectamente colocada tras el escritorio. Como si nadie la hubiese movido nunca de su sitio. El teléfono muerto. Había desaparecido también la petaca, el tapón metálico que tantas veces había iluminado la habitación, en el curso de la noche, como un pequeño signo de vida.

Quería tenderse y desentumecer las piernas. Entregarse al olvido y reposar la cabeza en grandes y mullidas almohadas. Demasiado temprano para reunir sus pensamientos, y sus fuerzas para recordarlo todo.

Renunció a volver al sillón. Exhausta, se encogió y apoyó los codos sobre el alféizar. No se movió, sólo tenían que arrastrarla donde quisieran. La puerta estaba cerrada, pero nadie llamaba. “Han abierto la puerta sólo una fracción de segundo. Para comprobar si he roto a puñetazos los barrotes y me he escapado, saltando desde el piso a la calle. Me han visto y han cerrado satisfechos la puerta. O habrá sido él, para echar un vistazo entre dos tragos de alcohol”.

Entonces debió de sentir una mano suave en el hombro. Se estremeció, la serpiente se deslizaba por el hombro. La sintió también por la espalda, alargándose húmeda y fría.

Conque no había terminado, acababa de empezar. La mano le apretó suavemente el hombro. Todo volvía a empezar, y en el punto donde ella más había temido todo el tiempo. Ese fantasma sin fuerzas lo resistía todo. Había hecho acopio de nuevas fuerzas y apetitos, había vaciado otra botella. Volvía a empezar desde el principio. No iba a acabar, había calculado bien; en efecto, la mujer presa no aguantaría, ya no le quedaban fuerzas.

–No te atormentes más. No vamos a empezar otra vez –le pareció que le decía, junto al hombro, una voz de mujer.

Unos dedos delgados se crisparon en su hombro y, apretando con suavidad, le dieron la vuelta. La mujer del día anterior, quizá, aquella morena cortante, delicada, tan familiar, que parecía una compañera… Algo lúbrico y maternal a la vez, el pelo rebelde, la falda torcida, la cara húmeda, sudada, y una blusa blanca a medio abrochar. Como si hubiese salido de su guarida sin arreglarse, después del sueño o después del no sueño o después de… después de cualquier cosa. Los pechos se le movían, desnudos, empapados, debajo de la blusa abierta.

–Gracias. Te has portado bien, no lo has provocado…

Apenas se distinguían las palabras, susurradas en un tono muy bajo.

La mano seguía subiendo, como una larga serpiente, desde el hombro hasta el cuello. La visión trataba de acariciarle con suavidad las mejillas. La prisionera se echó a un lado.

–¿Quién te ha tirado aquí el bonete? –se oyó lejos, cerca.

Se inclinó y recogió el bonete. Lo miró con una especie de ternura, lo levantó, lo golpeó contra el alféizar y le sacudió el polvo. Lo limpió después con la mano. Se lo colocó despacio y con cuidado en la cabeza rapada y se acercó más a la ventana.

La desgraciada metió la cabeza entre los barrotes para recibir la brisa fresca y la luz del día, huyendo de la voz que la perseguía. De pronto parecieron aullar sirenas, las oía y no las oía, quizá hubieran estado aullando toda la noche precisamente por ella y no las hubiese oído.

–Te has portado bien. Puedes descansar un poco, dormir…

Alguien en alguna parte en algún momento había musitado quedo, muy quedo, esas palabras, como a una hermana. ¿Iba descalza la mujer? ¿Por eso no la había oído entrar?

En un momento dado, la puerta se cerró despacio. Una corriente de aire, quizá un vago perfume, una mezcla apagada de olores nuevos difícil de identificar. Volvió a mirar la puerta unos momentos y luego se volvió a la ventana.

Apoyó la sien contra el borde frío de la madera. Permaneció inmóvil. Daba la impresión de que su mejilla cansada brillaba a la luz del día que despuntaba. Parecía haberse quedado dormida. ~

Traducción del rumano de Joaquín Garrigós.

Este cuento forma parte del libro Felicidad obligatoria,

que la Editorial Tusquets pondrá estos días en circulación.

(Bucovina, Rumania, 1936) es escritor. En 2005, Tusquets publicó la traducción de una de sus obras más célebres, 'El regreso del húligan'.