A juzgar por los desaguisados de reforma judicial –tómbola incluida– y la extinción de los organismos autónomos, la democracia mexicana de entre siglos no terminará con un quejido, sino con una risotada. En efecto, lo que vemos sugiere que no estamos presenciando la construcción de un nuevo régimen autoritario con instituciones estables, como lo fue el priato, sino uno donde reinan la improvisación y el absurdo.

No cabe negarlo: la noche es oscura y el amanecer parece lejano. Pero ninguna noche es eterna y, a riesgo de adelantar vísperas, no es demasiado temprano para preguntarnos cómo comenzar a reconstruir un nuevo régimen democrático en México. El primer paso podría ser recordar que el esfuerzo de la transición mexicana (1977-1996) valió la pena, aunque levantar un andamiaje democrático es, en realidad, una tarea de Sísifo. Además, debemos reconocer que, tarde o temprano, la antorcha de la democracia será recogida por nuevas generaciones de jóvenes mexicanos que, a diferencia de las actuales, valoren la tolerancia y la diversidad de pensamiento por encima de una homogeneidad conformista. A estas nuevas generaciones les debemos nuestra experiencia y consejo para que forjen un futuro democrático.

Así pues, ¿por dónde empezar a reconstruir la democracia en México? Un buen lugar, quizás, sea aceptar que estamos parados en terra incognita. A pesar de lo que insisten en repetir muchos analistas mediáticos, Morena no es una reedición del PRI hegemónico del siglo veinte. El PRI fue, sin lugar a dudas, fiel a sus siglas, un partido revolucionario e institucional. Un partido de masas obreras, campesinas y populares; autoritario, sí, pero con una estructura territorial que dio forma al cuerpo político del país. También fue revolucionario, porque surgió de las cenizas de una explosión social violenta que derribó al Porfiriato, e institucional, porque tenía vida propia, con estatutos, asambleas y presencia a lo largo y ancho de todo el país, manteniendo contacto directo con la gente.

Nada de esto vemos en Morena, que se fundó en 2014 como un “partido-taxi”, es decir, creado ex profeso para llevar a un hombre al poder. La argamasa que une a sus miembros nunca han sido los ideales políticos, sino la expectativa de cargos y prebendas al cobijo del caudillismo más básico. Esto ha derivado en falta de cohesión ideológica y un enfoque en el beneficio personal. Su ideario político está basado en ocurrencias, en una narrativa que busca justificar decisiones de gobierno en lugar de ofrecer una visión crítica y fundamentada del presente. Así, estamos ante una novedad sin referente histórico claro.

De este modo, el primer paso para construir un nuevo régimen democrático es reconocer que el régimen híbrido que se perfila en México es improvisado, caprichoso y permisivo con la destrucción institucional. Solo al comprender su naturaleza podremos trazar una estrategia para volver a empezar, lo cual implica necesariamente fortalecer y activar a la oposición: me refiero tanto a la oposición que conforman los partidos como a la que encarna en la sociedad civil. En este sentido, resulta valioso revisar las ideas de dos teóricos sobre democracia y autoritarismo, Kurt Weyland y Larry Diamond, quienes acaban de publicar sendos artículos cuyos títulos prefiguran sus argumentos: “Opposition to populist backsliding” y “How to end the democratic recession”.

Estos autores hacen dos llamados. El primero es a ir más allá de lo que en México hemos llamado “coyunturas” y a no perdernos en las refriegas políticas del día a día. En cambio, invitan a centrarse en las condiciones institucionales y estructurales que facilitan el retroceso democrático. Esto significa dejar de lado las discusiones bizantinas sobre las ocurrencias del gobierno y enfocarse en las situaciones reales que facilitan un cambio de régimen. Durante la presidencia de López Obrador, esta fue una tarea compleja, porque el expresidente desplegó una campaña de comunicación cuyo objetivo era desviar la atención de los hechos reales o incluso negarlos bajo el cobijo de sus “otros datos”. En medio del ruido mediático generado por personalidades como AMLO o Trump, Weyland insta a las fuerzas democráticas a dejar de lado la politiquería y entender las circunstancias institucionales y estructurales que facilitan el ascenso de este tipo de individuos.

¿Cuáles son esas circunstancias? Destaco un aspecto institucional: la crisis de representación democrática en México, que se traduce en que amplios sectores de la población no están conformes o no se sienten políticamente representados. Esta crisis puede manifestarse de distintas formas: alto abstencionismo, apoyo a figuras antisistema, estallidos sociales, entre otras. En nuestro caso, la crisis de representación se evidenció de manera contundente en la degradación de nuestros partidos tradicionales: PRI, PAN y PRD. Aunque este fenómeno alcanzó su punto crítico en 2018, ya se venía gestando tiempo atrás, cuando comenzaron a surgir alianzas tenues entre partidos de ideologías opuestas y la izquierda se dividió en torno a una figura caudillista.

En el escenario actual, marcado por una extrema debilidad institucional en el sistema de partidos –especialmente en el caso de la oposición–, el margen de maniobra para las fuerzas democráticas es reducido. La oposición carece hoy de figuras destacadas, de un perfil propio, y ha perdido la capacidad de articular las divisiones sociales y regionales del país. Para decirlo de manera directa: la caballada está flaca. No existe en la actualidad una fuerza que pueda frenar la destrucción institucional que vimos primero con AMLO y ahora con Sheinbaum.

Pero es indispensable revitalizar a estos partidos de oposición, ya que, a pesar de la regresión democrática que atraviesa el país, el marco electoral aún conserva cierta solidez. Esto es precisamente lo que sugiere Diamond al señalar que la arena electoral, aunque esté abiertamente desequilibrada y favorezca al oficialismo, representa la mejor y más prometedora oportunidad para reorientar el rumbo. Lo dice con claridad: “Las elecciones son oportunidades para defender y renovar la democracia. No deben desperdiciarse.” Y en el actual, aunque maltrecho, sistema electoral mexicano, los únicos que pueden participar son los partidos políticos legalmente constituidos, a los cuales, cabe señalar, se les financia generosamente. Vale decir, con estos bueyes hay que arar.

Lo anterior, sin embargo, no implica retroceder a modelos del pasado. Quizá sea incluso momento de considerar la creación de un nuevo partido en México, que funcione como una federación de partidos y organizaciones unidas en un solo ideal: forzar al oficialismo a iniciar una nueva transición democrática. Dada la naturaleza caprichosa e improvisada de la política de Morena, los reflejos de este nuevo partido deberán ser ágiles y capaces de montar una campaña que abarque a todo el país, incluyendo a los votantes de AMLO. Como lo señala Diamond, las fuerzas democráticas deben “buscar unificar al país, no dividirlo. Los populistas autoritarios prosperan en la polarización; sus opositores democráticos deben desbaratar esa estrategia cínica”. En el contexto mexicano, solo los partidos con registro pueden desempeñar este papel.

Ahora bien, el camino hacia una nueva transición no depende solo de los partidos políticos. La sociedad también tiene un rol fundamental en este proceso. Dice Weyland: “Las fuerzas de oposición, ciertamente, harían bien en considerar y probar primero las estrategias institucionales convencionales […] Pero no hay necesidad de detenerse allí. Donde un jefe ejecutivo populista haya tomado control efectivo de las principales ramas del gobierno, dejando a las fuerzas opositoras poca capacidad para generar un cambio real a través de vías institucionales, el paso hacia tácticas de resistencia activa […] puede estar justificado”.

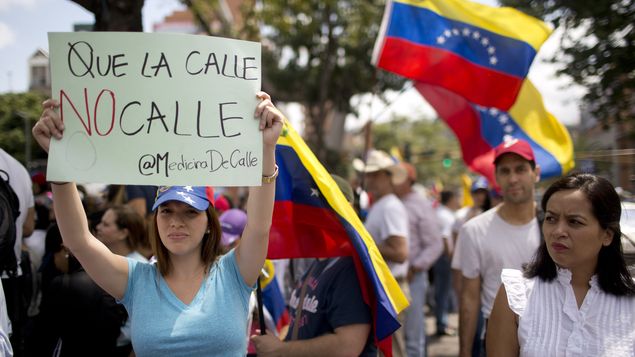

Lo que debe establecerse, entonces, es una sinergia entre la resistencia institucional convencional, a través de los partidos de oposición con registro, y la resistencia civil en las calles. Este es quizás el segundo gran punto que ambos autores, por separado, subrayan: remover a un populista autoritario requerirá tanto valentía como inteligencia. Volvemos con Diamond: “Las fuerzas democráticas deben proyectar convicción, con apelaciones contundentes a los intereses y valores de los votantes. Deben demostrar que el liderazgo fuerte no se limita al mandato autoritario.” En este sentido, hay buenas noticias para las fuerzas de oposición en México: con AMLO ahora operando tras bambalinas, hay un amplio espacio para plantar cara a su sucesora. Otro punto a favor, como se mencionó antes, es que la estructura de Morena no es ni ideológica ni sólida; en lugar de ser un partido bien organizado, es más bien un conglomerado improvisado con evidentes fisuras.

Las reflexiones de Weyland encuentran eco en la caracterización que Caroline Beer hace sobre la transición democrática en México (1977-1996), en su libro Electoral competition and institutional change in Mexico (2003). Según Beer, la transición fue “una serie de constantes iteraciones de fraude electoral, protestas callejeras y reformas electorales”. En efecto, aunque en muchas ocasiones se describe la transición mexicana como un mero arreglo entre élites políticas, lo cierto es que hubo un pueblo involucrado que salió a las calles a luchar, y esto resulta sumamente significativo en el contexto actual. Además, es vital reconocer que hubo personas que, conscientes o no, sacrificaron su vida por la transición, luchando por un futuro más equitativo y participativo. Ejemplos de esto son los mártires de la democracia del 2 de enero de 1946 en León, Guanajuato, y los 600 militantes que el PRD estima que fueron asesinados entre 1988 y 1997.

De hecho, existen dos levantamientos populares que fueron cruciales, tanto antes como durante la transición democrática en México, y que están profundamente relacionados con dicho proceso. El primero es el movimiento estudiantil de 1968, y el segundo, la reacción de la ciudadanía tras los sismos de 1985 en la Ciudad de México.

En relación con el movimiento de 1968, uno de sus líderes más destacados, Luis González de Alba, menciona en su texto “1968: La fiesta y la tragedia” que, si bien el verdadero propósito del movimiento no era dar inicio a una transición democrática, ni mucho menos a una revolución, era profundamente significativo en un contexto de autoritarismo opresivo bajo el PRI: “Y un día mandamos todo al carajo. No por Marx, sino por Reich. Fue una fiesta, una explosión luego de 50 años de buen comportamiento. De Vallejo y Campa apenas ayer habíamos oído hablar, pero qué divertida era la fiesta: las calles hechas nuestras, el carnaval, la pereza, el tráfico detenido, el desmadre, la súbita hermandad entre desconocidos, la siempre ajena ciudad ahora apropiada, la seguridad y la protección cálida proporcionada por la solidaridad que nos envolvía.”

El sismo de 1985 tuvo un impacto profundo en la vida del país, especialmente en la Ciudad de México, y como era de esperarse, tuvo repercusiones políticas. La respuesta lenta y torpe del gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) contribuyó a despertar la conciencia de una sociedad civil que comenzó a organizarse en ONG y grupos vecinales, fuera del control del PRI hegemónico.

El mismo González de Alba señala que el sentimiento de “hermandad entre desconocidos” se experimentó nuevamente en 1985: “Todos éramos uno, que es el sentimiento oceánico y orgiástico de la fiesta en su sentido religioso, del carnaval y de la unión sin límite entre el yo y el mundo exterior”.

Así fue entonces y así es hoy: las libertades cuestan sangre, sudor y lágrimas, y se necesitarán ciudadanos dispuestos a resistir la deriva autoritaria de Morena. Para iniciar una nueva transición hacia la democracia en México, es fundamental cultivar una ciudadanía militante que actúe en defensa de los derechos y libertades. No será tarea para timoratos, pero vale la pena dar esa pelea, sea cual sea el resultado. ~