Inéditos

La vida del fotógrafo Manuel Álvarez Bravo cesó en octubre de 2002, en vísperas de adquirir ciento y un años de edad. Quizás murió prematuramente: su trabajo sufre la paradoja de esos artistas cenitales que, a pesar de su longevidad, dejan una obra tan perfectamente acabada como inconclusa. Su trayectoria incluye grandes exposiciones en los mayores museos del mundo y todos los honores. No es el menor que su legado continúe aportando sorpresas que amplían la dádiva de su genio.

Esto ameritaría la retribución de aproximaciones críticas frescas. La recepción de la obra de don Manuel, no sin frecuencia, se ha visto excesivamente subordinada a una pretendida sensibilidad “mexicana”, o reducida a un satélite más del planeta surrealista. Cartabones explicables, solidifican en fronteras que conviene superar en aras de una apreciación más vasta y honda. De otro modo, se le otorga la reverencia debida a un clásico, pero se escamotea la relevancia de su singularidad. Pero si el arte de don Manuel es clásico, exige de nosotros liberarlo de etiquetas y límites, ayudarlo a escapar de esas reducciones. La libertad de su mirada exige la camaradería de nuestra propia libertad. El gusto por las fotografías canónicas de don Manuel no ha sido, de ninguna manera, una restricción a esa libertad, pero quizás ha acotado la rica variedad de sus registros. El centenar de sus obras más celebradas y reproducidas son los parques y plazas de una ciudad imaginativa, pero hay muchas otras que trazan pequeños barrios, callejones sigilosos, inesperadas esquinas que sazonan el carácter cabal de esa ciudad.

En su laboratorio, don Manuel fijó un trozo de papel con una frase ambigua: “Hay tiempo”. Divisa o advertencia, deseo o resignación, la frase insinuaba un estilo de trabajo, una ética creativa. La cantidad de imágenes que exhibió o publicó en vida fue limitada y quizás no supere el millar. Considerando su longevidad, la cifra es expresiva de su rigor, de la manera responsable en que practicaba su libertad. Era un artista que prefería encontrar su libertad en la tiranía de la forma, del mismo modo, digamos, en que Mozart se sentía libre en la cárcel de la sonata.

El equilibrio entre su noción del tiempo y su libertad se encuentra tan presente en su arte como en su laboratorio. Esa libertad activa y en constante equilibrio lo conducía a modificar su gusto, a preferir ciertas fotografías y a postergar otras; a resucitar éstas y a descartar aquéllas. Un proceso de depuración propio de su estatura, constante trama antológica de un gusto cuyo inventario final bien pudo ser el centenar de fotos que recoge Cien años, cien días (2001), libro que celebró su último cumpleaños. Pero si los motivos secretos de ese proceso antológico eran variables y diversos para él mismo, es legítimo que sus admiradores nos abramos también al riesgo de una experiencia más variada. De ahí la pertinencia de lograr el catálogo razonado de su obra, censar su archivo y difundir zonas de su obra que, por diversas razones, se hallan inéditas u olvidadas. Este libro es el primer fruto de lo que promete ser una lenta, indispensable tarea, lo mismo que la actual exposición en la Galería Juan Martín. Editores, galeristas y, desde luego, la fotógrafa Colette Álvarez Urbajtel, viuda del artista, emprenden así la encomiable osadía de una labor vicaria que imita el rigor sin concesiones del artista.

Podrá alegarse que estas piezas no fueron divulgadas por don Manuel en su momento por alguna razón de peso. Acaso carecían del “prodigioso miligramo” que hace de una fotografía una obra de arte. Era un demiurgo, pero no aceptaba fácilmente que lo hecho fuese siempre necesariamente bueno. La voracidad de los seguidores de un artista puede entrar en contradicción con el rigor que puso al elegir su obra representativa; y en una contradicción sólo aparente, el albedrío de un artista deja de lado una obra que, más tarde, será recuperada para saciar la voracidad que él mismo provocó. El camino de la perfección está plagado de caídas y titubeos que, comprensiblemente, un artista no desea compartir, pero recorrerlo con él colabora a entenderlo mejor y a detectar, en lo que el artista menospreció, guiños relevantes para nuestro disfrute. Vivimos en tiempos en que el taller, el estudio o el escritorio del artista –llenos de ensayos, proyectos, obras abandonadas o frustradas– devienen el marco de lo plenamente acabado.

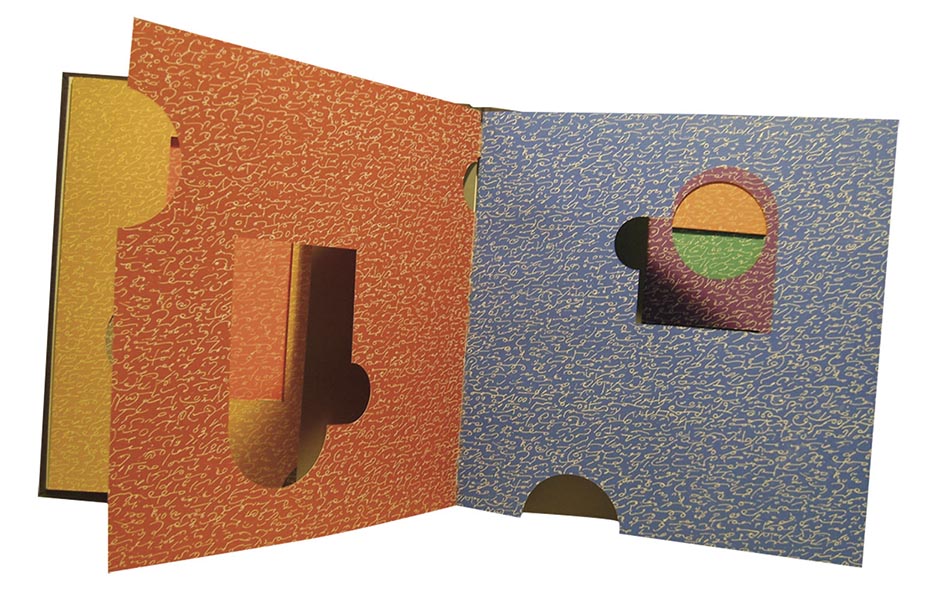

No quiero decir que estas “nuevas” fotografías sean caídas ni titubeos, obras insatisfactorias para ese rigor. Conjeturo que algunas naufragaron accidentalmente en el vasto océano de su creatividad, o fueron olvidadas, o se estancaron en el proceso de graduarse al rango de obra mostrable o publicable. ¿Cómo saberlo? En todo caso, por no haber sido destruidas, adquieren una nueva oportunidad. El archivo es rico en fotografías maravillosas y desconocidas, variantes inauditas, experimentos y ensayos tenaces (como sus dye-transfers o las Polaroids que publicó en 2005 la editorial rm): documenta la evolución de su gusto, fija el índice de sus intereses, narra la evolución de su pericia, aporta claves para apreciar los sutiles movimientos de su imaginación y los misteriosos mecanismos de su léxico visual. La decisión de aumentar a contrapelo la riqueza de su obra emula la vigilada conducta de don Manuel. Mimetiza sus criterios de selección y la sintaxis del fraseo de sus imágenes. Lo que en él era severidad y equilibrada exactitud se muestra como evidencia de un atento discipulado. La precisión que lo honraba, claro está, es imitable pero nunca repetible. No es grave, pues el don de su arte está aquí, y nada le regatea nuestra voluntad de vivirlo de nuevo, desde otros ángulos y perspectivas. La belleza de las imágenes y su singular espíritu prevalecen sobre las dificultades de replicar su irrepetible oficio. Pero del mismo modo son irrepetibles otras circunstancias en un arte como la fotografía, cuyas latitudes técnicas se ensanchan tanto y tan de prisa: los químicos, ciertos aparatos, las texturas de los papeles que prefería ya se modificaban velozmente durante su vida. Podrían ser detalles baladíes ante la tecnología y los avances en la impresión, pero no dejaban de otorgar una pátina singular a sus imágenes, un lustre y un talante distintivos donde, como en todo gran artista, más se percibía su estilo.

Ausencia de nombres

Los conocedores de la obra de don Manuel habrán de reparar en la ausencia más importante en estas nuevas imágenes: los títulos de las fotografías. Imitar esa gracia única de don Manuel habría sido una usurpación sin éxito y sin coartada. Para él, una fotografía se hacía de su singularidad cuando ameritaba su nombre, necesario e imprescindible. Bautizaba una foto no para remitirla a un contexto, fecha o circunstancia; equivalía a tomarle una fotografía verbal al suceso plástico. Si el enigma fotografiado era bueno, se imponía completarlo con el nombre exacto que ese enigma reclamaba para ahondarse. Lo dice mejor Octavio Paz en el poema que se cita en el epígrafe:

Los títulos de Manuel

no son cabos sueltos:

son flechas verbales,

señales encendidas.

En la hoja de la fotografía, el nombre era un envés verbal para un haz visual. La armonía era a tal grado precisa que uno se preguntaba qué habría sido primero, si el nombre o la imagen, si el título no había lanzado al artista en busca de la imagen que lo mereciese. La fotografía mostraba una realidad objetiva, pero su nombre la potenciaba, la impregnaba de una ensoñación que inquietaba a la imagen tanto como a su resonancia en el ojo de la mente. El nombre disparaba a la imaginación, la obligaba a trascender la imagen y, en la misma medida, reiteraba la índole equívoca de lo fotografiado. Vestida de su nombre, la imagen se elevaba al rango de hecho poético, de fenómeno imaginativo. La sorpresa enseñaba que la realidad vibra entre el suceso y su percepción, y que esto sólo podía ser apreciado por un movimiento poético del alma. En su esencial ensayo “Instante y revelación: Manuel Álvarez Bravo”, Paz también observó con finura esta dialéctica entre imagen y palabra:

A veces la imagen fotográfica se basta a sí misma; otras se sirve del título como de un puente que nos ayuda a pasar de una realidad a otra. Los títulos de Álvarez Bravo operan como un gatillo mental: la frase provoca el disparo y hace saltar la imagen explícita para que aparezca la otra imagen, la implícita, hasta entonces invisible.

¿No sucede algo semejante con el acuerdo perfecto entre la imagen y el nombre que logró, digamos, Goya en sus Caprichos? El nombre, último trámite en la alquimia de la obra, precipita su magia en la imaginación. La imagen es la misma, pero unida a su nombre emana un escalofrío poético, un intrigante koan.

Phoética

No empleo a la ligera la palabra poético. Se trata de una voluntad esmerada, de una conducta de conciencia artística que don Manuel suscribía. Al escribir sobre su maestro Atget en 1939, don Manuel llamó a esta voluntad el Valorador Importante, frase misteriosa cuyas mayúsculas agrandaban la responsabilidad de asumir la fotografía como un acto creativo. Valorar con importancia es hacer poesía, poiesis, lo que en otro escrito don Manuel llamará “el denominador común de las artes”. Hacer poesía significaba revelar la realidad, y hacerlo de manera que el alma se sintiese revelada por esa poesía.

Esta poética está recorrida por su interés en la estética vigente cuando se inició en la fotografía y dentro de la que precisó los límites de su libertad. Se resume en su escrito (llamémosle) “teórico” más ambicioso, “El arte negro”, de 1945, donde precisa la naturaleza de esos límites y la responsabilidad creativa que de ellos se desprende. Sostenía que la fotografía tiene que “dar noticia” con “resonancias y vislumbres propios”, con sus “propios ojos, tacto y oídos”; que como a las artes las mueve la necesidad de “captar la imagen en toda su amplitud”; que hay música en las artes plásticas como plasticidad en la música; que

La poesía, máximo común denominador de las artes, realización del ímpetu escondido en la sensación, fluido de lo imposible, es, en la actuación del oficio, la expresión del fenómeno complejo lograda por el medio simple, fiel a sí mismo, a sus limitaciones, elocuentes cuando, animadas por la pasión, hablan en silencio.

No son escasos los indicios de una postura romántica en estos párrafos (las “relaciones íntimas” de las diferentes artes), ni tampoco un ánimo vanguardista (“anhelo de llenar los vacíos abiertos”); pero no menos relevante es la clasicista conciencia de los límites de la expresión como condición de la ilimitada experiencia estética. La idea de que son los límites los que hablan animados por la pasión, es una poética; que el oficio del artista sea detectar el fluido de lo imposible es un designio de prosapia platónica; que las diferentes artes se correspondan suscribe la teoría simbolista. La reivindicación de la poesía como denominador común de las artes es una proclama, pero también una fe: crear es una liturgia, es decir, la actuación de un oficio.

Como Baudelaire, don Manuel está alerta a las “miradas familiares” de la realidad, de la que el fotógrafo es dialogante privilegiado, instantáneo destinatario de su misterio. Sus fotografías son respuestas y preguntas, retribución y agradecimiento al privilegio de que ha sido objeto. Deseaba crear una fotografía actual, osada y lúdica, curiosa de los objetos, de lo concreto y lo abstracto, de la calle y la naturaleza, de la casualidad y del cálculo. Pero advertía que la voluntad de apartarse de la tradición no bastaba, que para ascender a la categoría del arte, era menester también “aprender de la fotografía primitiva la exaltación de la materia y de la forma con la producción de abstracciones levemente tocadas de poesía”. Un leve tocamiento, pero sin el cual la fotografía no es artística.

Esta poética fue notoria para sus primeros comentaristas.

Xavier Villaurrutia proponía en 1945 que, si bien el mérito de un fotógrafo es “convertir un instrumento en algo que piensa y siente”, el fotógrafo poeta lo es “a pesar de su cámara y no gracias a ella”. Para enfatizar ese temple poético, coincidió también con la idea de la sinestesia, esa correspondencia que atribuye a un sentido la percepción de los atributos de otro, como escuchar música en una imagen o sentir que hay tacto en la mirada. Escribía Villaurrutia:

Detener lo inasible. Hacer durar el instante, lograr que los dedos de nuestros ojos palpen el misterio que se desprende a veces de un objeto, o se aloja en un ser o en las sombras de un ser y de un objeto, son las operaciones poéticas que realiza Manuel Álvarez Bravo.

Villaurrutia lo declara entonces “poeta de la imagen”, pues, como el poeta, el fotógrafo nombra, evoca e invoca. Y sobre todo, detecta “las relaciones visibles e invisibles” entre las cosas captadas, “siempre en una intuición poética fulminante”. Esto hace posible que ante sus mejores fotografías nos encontremos frente a verdaderas representaciones de lo irrepresentable, frente a verdaderas evidencias de lo invisible.

Don Manuel pasea por el campo y de pronto un trozo de realidad lo mira. Abajo hay una endeble choza. Las tejas de madera del techo han sido afianzadas con hileras de piedras redondas. Percibe la grácil simetría de esos cuantos, simples elementos: una caprichosa escultura utilitaria. Las piedras son notas musicales en el papel pautado del azar. Fijas bajo el sol, piedras y tablas irradian una luz táctil. Busca su encuadre, traza sus diagonales, dispara. Lo visible ha abierto la puerta hacia lo invisible y las nupcias son instantáneas. Todo vibra en su quietud y se corresponde en silencio. La gracia poética que buscaba, y solía merecer, es su marca de agua.

En las fotografías de don Manuel, la realidad no se fija, reverbera; no se multiplica, responde; no es documentada, sino trascendida. No atrapa la realidad, ni la denuncia, ni la decora: busca algo superior. Sabe que, al revelarla, pone en evidencia su poder de revelación. El suyo es un estilo que prescinde de enseñanzas, énfasis, profecías. Nunca ilustra una convicción preexistente. Es un artista elegante, con lo que el adjetivo tiene de arriesgado, en especial en tiempos como el nuestro cuando lo mal hecho pasa por inventiva. Presintió desde joven que todo sentimentalismo es interesado, decorativo y, por ende, tramposo. Esta reticencia se hallaba también presente en su carácter. Lector de Paul Valéry, pudo subrayar este consejo suyo al artista: “Haz que tu genio esté tan disimulado en tu talento que uno se incline a atribuir a tu arte lo que proviene de tu naturaleza”.

Cada click de su obturador suma su deseo de realidad y la respuesta de la realidad, unidos en una intuición fulminante. Cada click es un golpe de lucidez; cada atisbo del diafragma en la cámara es el pálpito de un corazón alerta. Se diría que cada imagen es una corazonada: un aviso que acata el corazón, y a la vez un augurio, un presentimiento, una pesquisa. Temporalidad definida por el tiempo real y por el íntimo segundero del corazón.

La relación entre la fotografía y el tiempo convoca, desde luego, viejas discusiones sobre la complejidad de su contrato: que si la fotografía es objetiva a pesar de que mira más de lo que mira el ojo; que si su pureza le está vedada a la simple vista, pues engaña al presentar, en un plano uniforme, al ojo y al reojo; que si es a la par evidencia e imposibilidad del tiempo experimentado, o que si el instante –ese corte seccionado del continuum– es más una abstracción que una realidad. (Don Manuel parecería ironizar sobre estas querellas en su afición por fotografiar relojes callejeros, esos corazones públicos que desangran el cuerpo de la urbe.)

Don Manuel fija el instante, pero al hacerlo consigue algo superior: fija también a la mirada que lo observa. Y no la fija en ese instante tanto como en su reverberación poética, en la íntima duración donde florece el sentido de una imagen artística. En la mirada del espectador, la semilla del instante retratado germina en un prolongado fruto sin la pesadumbre de la temporalidad. El tiempo ha quedado abolido y la quietud de lo fotografiado perdura en la mirada ya fija. El ojo y el instante maduran unidos. Sosegada en el acto de mirar, la mirada cede su óptica al ojo superior del alma. Durante un instante perdurable, es el alma del espectador la que ha sido retratada en el acto de mirar. En el fondo de la lente de un gran fotógrafo nos mira, parpadeando, ese ojo duradero.

El golpe del obturador exprime de la dimensión temporal el purísimo, perdurable jugo de lo poético, el néctar de un tiempo aquietado: es el tiempo mismo, el que no transcurre. El título que dio don Manuel a una de sus más célebres fotografías contiene esa paradoja: Retrato de lo eterno. El oximoron es nítido: retratar lo eterno es fijar un tiempo que no pasa ni posa; en una astilla de tiempo palpita todo el Tiempo. Misteriosa paradoja, la fotografía de los grandes maestros pone al tiempo en su sitio. Un sitio sin ubicación, un sitio otro, fugaz y eterno. Al atrapar un adarme de tiempo, la fotografía lo libera. Entre el lugar atrapado por la máquina en un instante, y el sitio poéticamente liberado para siempre en la foto, vibra la paradoja. Es ahí, donde pasan las cosas y donde las cosas no pasan. Don Manuel tenía una singular simpatía por esas rasgaduras que notaba en la tela del tiempo. Escenas en ralentí en las que sucede que no sucede nada, esguinces entre el instante y lo eterno, un tiempo congelado en contradictoria libertad. Quizás las fotografías de transeúntes caminando por las banquetas expresen esa experiencia: tránsito y destino, escenarios callejeros para breves operetas de perfil. Protagonistas de nuestra insignificancia, vamos y venimos de la mano de nuestra sombra, redactando en los renglones de la banqueta nuestro garabato vagabundo. Toda banqueta contra un muro era, para don Manuel, un teatro de lo posible, la luz el director de escena y el azar el libretista. Esta teatralización del sucede que nada sucede es emblemática: seccionados del tiempo, con un pie en el aire, los peatones son calculada parábola, narrativas suspendidas, sedimento puro de temporalidad inane. El hallazgo de esas rasgaduras recompensaba su paciencia y su cálculo. Don Manuel se aposta con su cámara: algo tiene que suceder. Hay tiempo.

Blanco y negro

Le interesaban la composición, los rigores del acromatismo, la calidad de la luminiscencia, esa mixtura de milagro y fenómeno físico: la realidad es más real en blanco y negro.

Se presiente una verdad de jerarquía en ese verso de Paz. Remite a las discusiones medievales sobre la naturaleza de la luz, única cosa a la vez visible e inmaterial y, por lo mismo, similar a Dios. De ser propiedad intrínseca de la luz, el color compartía los atributos divinos y se imponía reproducirlo; pero si era sólo materia, una mera envoltura de los objetos, era un artificio que expulsar del templo. Los convencidos radicales de esta última postura, como San Bernardo, se oponían a los vitrales y a colorear iglesias, pues consideraban que el color disfrazaba la realidad de las cosas (hay etimólogos para quienes las palabras color y celare –esconder— tienen la misma raíz). San Bernardo perdió su cruzada cromofóbica, pero la percepción de que el acromatismo buscaba la verdad inmaculada, sin veladuras ni distracciones, pervive en la sustentación plástica de la escultórica, el grabado, el dibujo y, desde luego, la fotografía en blanco y negro. Es interesante que esa idea sea reforzada hoy por recientes hallazgos en óptica y neurología que explican la riqueza de la luminosidad, o que confirman científicamente que nuestra percepción visual del espacio de hecho prescinde del color.

Convocamos otros ojos al apreciar las artes acrómatas. Son los ojos de nuestros ojos, que miran con otros parámetros y facultades distintas. Una mirada interior y anterior. “Veo la visión en mis ojos”, escribe Pellicer en su soneto sobre don Manuel. Lejos de los grises monocromos que tanto exasperaban a Baudelaire, la rica paleta acromática provoca operaciones visuales alternativas. El fotógrafo, y con él nosotros, combina afinidades y contrastes, profundidades y contigüidades, tonos que compensan su falta de color con las permutaciones infinitas de la luminiscencia. De la ausencia del color emerge una misteriosa fidelidad a la verdad. Los sentidos se encienden con un fervor fótico. El blanco y el negro no traducen o revelan mejor la realidad, lo hacen de otro modo. No hay manera de colorear el tiempo. El espacio se expresa con mayor variedad y su tenue velamen en la ausencia de color, es más visible. No sólo tiene superficie, posee además hondura, una hondura que acentúa la imprecisión de la realidad, su carácter ilusorio. El acromatismo puede ser más similar a la verdad, pero es menos verosímil; apela a una verdad ulterior y secreta: insinúa en vez de plasmar y sugiere en vez de manifestar; abre una esencia, no fija una evidencia, como en la imagen de la mujer con el rostro cubierto por una sábana, un Cristo velato en mármol fulgurante.

El amor de don Manuel por el grabado, y la colección que formó a lo largo de su vida, no sólo ilustraría su fascinación por esa percepción acrómata, sino que pesaría sobre la moral de su estilo, sobre su forma de asediar la realidad. Se antojaría que trasladó a su fotografía, también, más el fervor de un dibujante que la ambición de un pintor; que la justeza en sus ejes de composición, la adicción al balanceo entre los matices de la luz y la sombra y los planos que podían acumular, o su noción del encuadre, obedecen a esa fe en la infinita paleta del blanco y negro.

Estampa

Tuve el privilegio de rozar la vida de don Manuel durante sus años postreros. Había en su presencia menuda la misma “apariencia ascética e invernal” que observó Villaurrutia en 1945, pero ahora nimbada por una delicadeza quebradiza. Extrañaba que una presencia tan frágil pudiese irradiar tal grandeza. Su presencia limpísima y discretamente atildada –el vigilado bigote, la cabellera lujosa– deslumbraba a fuerza de modestia y serenidad no calculadas, las que emanan de una inteligencia viva y una nítida coherencia. Era ligero y hermoso, era imposible: un ángel anciano.

Se movía con quietud contradictoria, como una nube indolente. Una intervención médica le había adelgazado la voz hasta un agudo falsete de duende. Rompía de pronto su beatitud de bonzo para sazonar, divirtiéndose, frases ingeniosas de su exclusiva factura, refranes o agudezas. A veces citaba con minucia versos clásicos o largos párrafos de autores preferidos, como el encomio de la ebriedad de Rabelais o el inventario de bienes de Alonso Quijano. Al terminar, su sonrisa delataba el deleite del ingenio evocado y, no sin vanidad, la puntualidad de su memoria.

Vivaz y alerta, se mostraba remiso a hablar de tiempos pasados y a hacer un trofeo de su longevidad formidable. Toleraba la veneración de discípulos y admiradores sin olvidar, como todo sabio auténtico, la irrelevancia de la lisonja.

A veces le daban ganas de salir a pasear en automóvil. En una ocasión, quiso ir a la escuela de su infancia. Ya que estuvo ahí, silencio. Otras veces, paseábamos por parques y jardines. Y siempre, ya en medio del verdor lujoso, silencio. De pronto, con una señal apenas perceptible, ordena que se detenga la silla de ruedas. Silencio. Don Manuel Álvarez Bravo, fotógrafo, mira un árbol con los ojos de sus ojos. El tiempo sestea, la luz trama milagros. ¿Qué mira en el árbol el vidente? Y, sobre todo, ¿qué ve más allá del árbol? ~

Fragmentos del texto que acompaña

Manuel Álvarez Bravo: Photographs, de inminente aparición en la editorial Twin Palms de San Francisco, California.