Luis Llosa, Augusto Cabalda y Zachary Sklar, guionistas de la adaptación cinematográfica de La fiesta del chivo, proponen un comienzo bastante perturbador, que no era el de la novela de Mario Vargas Llosa, una larga descripción de la entonces llamada Ciudad Trujillo: el dictador dominicano ordena secuestrar en Nueva York a Jesús de Galíndez, antiguo colaborador de su gobierno y que está tratando de desacreditar su régimen de terror en conferencias y publicaciones, y lo lleva en un avión a Santo Domingo, donde lo asesina.

Ese comienzo recuerda a la reflexión “sobre el origen” que lleva a cabo en sus ficciones Emmanuel Carrère, en especial en el mejor de sus libros, El adversario (Anagrama), pero también en El bigote (Debate), que él mismo acaba de adaptar al cine.

El efecto bola de nieve deja en el espectador la perturbadora sensación de que sin esa chapuza producida por la soberbia y por el poder desmedido, el dictador Trujillo habría podido seguir gobernando plácida y despóticamente hasta que le hubiera llegado el momento de su muerte natural. Como a otro generalísimo, casi gemelo y estrictamente coetáneo, Franco.

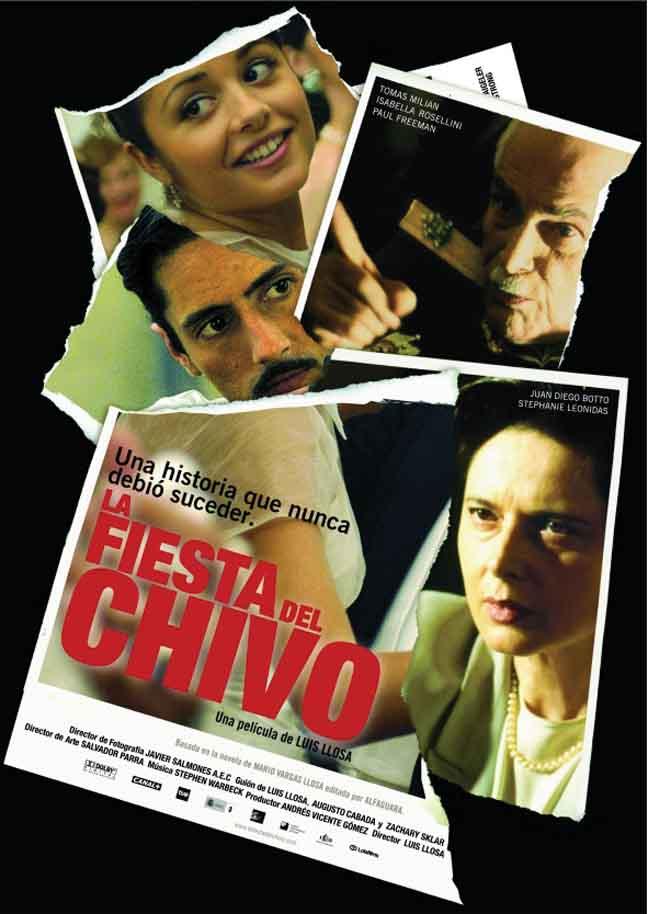

Pero Trujillo, bien encarnado en la película por Tomás Milián, mata a Jesús de Galíndez y se ve obligado a matar a los que, cumpliendo al pie de la letra sus órdenes, han matado a Jesús de Galíndez, para no dejar demasiadas huellas y evitar que el gobierno estadounidense, enfrascado en una guerra fría con la urss que también se desarrolla en el Caribe y en América Latina, le mueva el sitio. Y una vez que un Trujillo viejo, pero no senil, ha matado a los que mataron a Jesús de Galíndez, tiene que deshacerse de todos los que están al tanto del crimen: una delirante espiral de horror, en la que siembra el descontento y el rencor entre sus colaboradores más cercanos. El chivo (o cabrón, según la segunda definición de la palabra en el diccionario de la Academia) tiene bien ganado el sobrenombre: gobierna con despotismo un país cada vez más aislado y más pobre; insulta y veja a quien se atreve a discrepar sobre su acción de gobierno; ata y desata matrimonios como una celestina; viola a las hijas de sus subordinados; asesina sádicamente a los opositores (que, por otra parte, dan la sensación de ser pocos, o menos que la masa entregada de forma enfervorizada al líder populista); extiende el terror; militariza la vida social… Y consigue ganarse a pulso que unos cuantos de sus fieles se atrevan a atentar contra él: quizá ayudados por algunas fuerzas del ejército, quizá con el apoyo, más o menos tácito, del gobierno estadounidense.

Como contrapunto a la historia de la dictadura sanguinaria de Trujillo y de la organización del complot, la película cuenta el regreso a Santo Domingo, procedente de Estados Unidos, donde trabaja en Naciones Unidas, de Urania Cabral, interpretada por Isabella Rossellini con una frialdad tremenda, una frialdad que poco a poco se va explicando al espectador, en los saltos que la narración da al pasado, al encuentro con una Uranita Cabral, adolescente y dulce, interpretada por Stephanie Leonidas, que es forzada a abandonar la inocencia en una escena de violación más patética que brutal.

Pero la historia de Trujillo y la historia de Urania, que en la novela también se presentaban en paralelo, no funcionan con la misma eficacia. Y de hecho, parece a menudo que se trata de dos películas completamente distintas. Cuando entras en una, tienes que salir de la otra. Las dos, por separado, funcionan correctamente; juntas, pierden eficacia. Y, aunque acaban encontrándose en el tiempo cronológico, nunca lo hacen del todo en la narración. Gerardo Herrero, adaptando una novela de Manuel Vázquez Montalbán, se acercó al régimen trujillista en El misterio Galíndez, sin conseguir tampoco armonizar los elementos del pasado que se investigaba con los del presente en los que se desarrollaba la acción.

Yo hubiera preferido una película que penetrara más en las claves políticas y sociales del tiranicidio, a menudo esquematizadas, como en la aceptación tácita del crimen por parte de la Iglesia; y menos en la historia, más triste que desoladora, de Urania, que tiene un aire, a veces, de telefilme de alto presupuesto, y que podría haber aparecido, con cierto relieve, entre las que acontecen en los últimos meses de vida del dictador dominicano. En esa hipotética película, más política, más lineal, menos barroca en la forma, más asfixiante al suceder en un solo momento, necesariamente menos sentimental, más sucia y mucho menos hablada, el amor y la muerte, los dos elementos que Mario Vargas Llosa considera indispensables para que pueda haber una buena ficción, habrían funcionado mejor.

Es difícil reflejar en el cine a los dictadores. Ni Franco, ni Stalin, ni Hitler (por supuesto no en esa reciente aproximación que se llama El hundimiento), ni Mao, ni Fidel Castro, que protagoniza un lamentable documental hagiográfico dirigido por Oliver Stone, Comandante, ni Pinochet, han sido contados en el cine con el desprecio que merecen. Y para confirmarlo basta con leer la voz “Dictaduras” en el interesante Diccionario temático del cine (Cátedra), de José Luis Sánchez Noriega.

Luis Llosa consigue mostrar a Trujillo abyecto, aunque su muerte no puede ser un consuelo. Porque a diferencia de las historias que son sólo ficción y en las que cuando muere el malo el mal se acaba, en Santo Domingo, después de la muerte de Trujillo, el país siguió zozobrando y acabó en manos de otro dictadorzuelo lamentable, Joaquín Balaguer, durante otros largos doce años. ~

(Zaragoza, 1968-Madrid, 2011) fue escritor. Mondadori publicó este año su novela póstuma Noche de los enamorados (2012) y este mes Xordica lanzará Todos los besos del mundo.