Y entonces se fueron, sobrevivientes del corazón de las tinieblas, y Nueva York dejó de contener el aliento. En los cuatro días que duró la reedición de la reunión republicana en el Madison Square Garden no se realizó ninguna conversión entre los pecadores de Nueva York. Pero no hubo ningún disturbio teñido de sangre que recordara a los fieles congregados de los desórdenes de la década de 1960. No hubo atentados terroristas. Por lo que sabemos de los informes policiacos, no hubo ni un solo delegado que hubiera sido atacado. Incluso los malos modales —tan esenciales para algunos neoyorquinos en sus mejores épocas— fueron mínimos.

Es posible que la razón sea sencilla: la convención careció de dramatismo, vale decir, de conflicto visible. En las calles, los oficiales de policía de Nueva York en general se comportaron con su profesionalismo habitual. Pero la propia convención no despertó ninguna furia política que inflamara a los cientos de miles de manifestantes que se habían reunido para protestar en la ciudad el día anterior a que sesionara el ritual.

“Todos los delegados tienen sus órdenes fundamentales”, me dijo un operador político del alcalde Michael Bloomberg: “Ser aburridos.”

Antes, tanto demócratas como republicanos aún creían que la política podría contener algún elemento de sorpresa, o de espontaneidad. Ya no es así. En estos días, las convenciones de los dos partidos importantes son espectáculos televisivos. Se basan en guiones que se siguen con tanta rigidez como los reglamentos para estacionar automóviles. Cada partido presenta su espectáculo televisivo para los electores indecisos, y eso significa que evitan casi todo lo que pueda crear divisiones, incluso remotas. La retórica es insulsa, melosa. Y, por supuesto, patriótica. Las ideas inquietantes se suprimen. La personalidad lo es todo. En Boston los demócratas sostuvieron un romance. Los republicanos querían un acto similar en Nueva York. Y para la mayoría de los neoyorquinos, incluso los manifestantes, el resultado fue un bostezo.

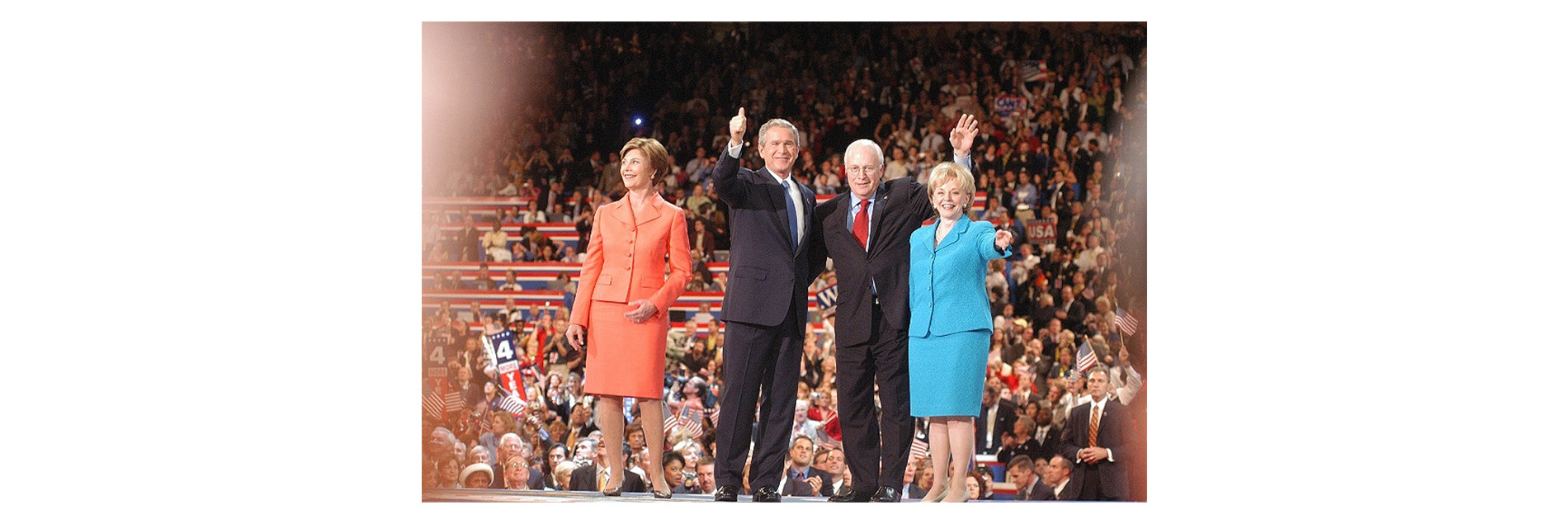

Miles de neoyorquinos salieron de la ciudad, a la playa o al campo. No tenían miedo; sencillamente querían evitar la incomodidad de las calles cerradas y la multitud de policías. Quienes se quedaron esperaban que no sucediera nada que favoreciera a George W. Bush y a su congregación. Pero cuando los fieles a Bush habían desaparecido para volver a cualesquiera que fuesen sus sitios de residencia, algo había sucedido. Lo tranquilo de los acontecimientos (con unos pocos momentos excepcionales) aparentemente había dado la seguridad a muchos estadounidenses de que Bush no era lo que de hecho era: un ignorante peligroso. Las cifras de sus encuestas se elevaron y tomó una ventaja significativa en las encuestas sobre su adversario demócrata, John Kerry. En el momento en que escribo, esa ventaja persiste.

Desde que las encuestas anunciaron primero el “rebote” de Bush, toda la gente que conozco en Nueva York se había hundido en un profundo desasosiego. Y no porque sean adalides de los viejos ideales de izquierda, ni meros liberales intransigentes del New Deal. Ninguno es anarquista. Ninguno es opositor acérrimo de la globalización. Algunos son conservadores genuinos. Los conservadores (tanto demócratas como republicanos) son tal vez los más abatidos de todos. Durante décadas, han insistido en políticas fiscales sólidas, en cuanto a reducir el gasto federal, extremar la cautela sobre las intervenciones en el extranjero y sobre los esfuerzos de la creación de naciones. Sobre todo, combatieron la noción wilsoniana de que Estados Unidos tenía una “misión sagrada”, dirigida por Dios, para llevar la “libertad” al mundo. Hoy avizoran un futuro de agotamiento económico, de nuevas guerras en todo el planeta, de deterioros adicionales de las libertades individuales. Puede que tengan razón.

***

Esos viejos conservadores eran básicamente seculares y tradicionalistas en el mejor de los sentidos. Dirigieron el Partido Republicano desde la época de Abraham Lincoln hasta la década de 1960. Muchos eran descendientes de viejas familias del Noreste, criados con un sentido de comportamiento honorable. Muchos eran episcopalistas y presbiterianos, y aunque destilaban un tufillo de la antigua intolerancia anticatólica y antisemita, la mayoría había aprendido a sacudirse ese feo legado. Sus líderes eran personas como Nelson Rockefeller y el senador Jacob Javits de Nueva York e incluían a la familia Bush de Connecticut. No tenían paciencia con los radicales de derecha, ni con los palurdos fundamentalistas.

Hoy, su Partido Republicano está dominado por los palurdos. Los episcopalistas y presbiterianos han sido desplazados por los bautistas, la mayoría de ellos del Sur. El dinero de antaño ha cedido el camino al nuevo dinero del Oeste. Ese dinero se ha utilizado para hinchar las filas del partido con el poder del rechazo al populismo. A menudo, el resentimiento es la emoción impulsora que une a muchos de ellos: aficionados a las armas, enemigos del aborto, cristianos evangélicos, la gente que vive en campamentos de remolques, todos los estadounidenses que viven en pueblos donde no se compran libros. Desde hace veinte años, mientras conducen en las carreteras de la República, los propagandistas de derecha de la radio hablada les han enseñado a culpar a los liberales de su difícil situación, es decir, al Partido Demócrata. Con frecuencia se definen a sí mismos por aquello a lo que se oponen: afabilidad, ambigüedad, cautela, compromiso. Muchos de ellos, que he conocido en mis viajes por el país, son débiles en lo individual y quieren sentirse fuertes. George W. Bush les ha concedido esa ilusión. Quieren un discurso moral que sea tan simple como una vieja película de John Wayne. Incluso sus mujeres hablan como machos.

“Si por mí fuera”, me dijo el año pasado en Nashville una mujer treintona, “mandaría al carajo a toda esa gente, esos musulmanes, esos malditos bastardos terroristas. Si se murieran todos, el mundo sería mejor”. Luego me sonrió gentilmente y me deseó un buen día. Pensé en ella cuando vi por primera vez las fotografías de Abu Ghraib, en las que una joven estadounidense humillaba a unos hombres desnudos. La trivialidad y la crueldad pueden convivir en la misma psique estadounidense.

“George Bush es nuestro defensor”, me dijo una delegada una noche en las afueras del Hotel Sheraton del Midtown neoyorquino (cuya entrada está custodiada por trece oficiales de policía). “No veo por qué todos los estadounidenses no pueden aceptarlo. Él es fuerte. Nadie le toma el pelo, ni los franceses, ni los alemanes, nadie. No espera que la onu actúe. Si lo hiciera, la Catedral de San Patricio hoy sería una mezquita.” Ella se rió y yo también. “¿Sabe usted? No bromeo. Esa gente nos quiere muertos. Y John Kerry los ayudaría.”

La triste verdad es que de donde vienen, más allá del río Hudson, en lo que se ha dado en llamar los “estados rojos” republicanos (¡ironía, nunca tendrás fin!), la razón serena y los modales decentes no pueden seguir dirigiendo el descontento personal y político de los miembros del partido. Pero los delegados republicanos también creen que deben ser dirigidos por líderes fuertes. Y así, en el Madison Square Garden, se disciplinaron.

“Tengo mis propias ideas sobre muchas cosas”, admitió un delegado de Alabama, “pero éste no es el lugar para expresarlas”.

Esas ideas no expresadas están llenas de religión. En la convención se exhibieron señales sutiles de la Fe Verdadera. Por ejemplo, estaba dispuesto que la tarima del orador tuviera una cruz como efecto principal. Estaba hecha con dos tonos de madera, y uno no se daría cuenta a menos que la buscara. Ningún Jesús de yeso pendía de la Cruz. Pero era una cruz en realidad. En la noche final, cuando el escenario se rediseñó para que Bush pudiera parecer el único, el hombre valeroso, el habitante de lo que alguna vez Theodore Roosevelt llamó “la arena”, la cruz seguía ahí. En la intersección de las barras horizontal y vertical del diseño estaba el sello presidencial.

No hubo ninguna petición directa a los cristianos evangélicos (Bush ya tiene sus votos), pero la plataforma oficial del partido envió menajes a los palurdos. Sobre el aborto. Sobre los peligros de los matrimonios entre homosexuales. Sobre las amenazas a la familia. Eran consuelos impresos para los fieles. Los dos partidos construyen plataformas, declaraciones públicas de lo que creen, muchas de las cuales son banales, y la mayoría de los elementos polémicos se desdeñan alegremente. Pero los verdaderos creyentes querían creer que la plataforma era una especie de evangelio. No importaba que, con la legislación actual, casi ninguno de estos temas “sociales” pudiera ser modificado por el presidente de Estados Unidos. Eran declaraciones de principios. Elijan a Bush, susurraban, y designará jueces en la Corte Suprema que nos darán las leyes que queremos y necesitamos, salvándonos de los infieles sin Dios. El aborto ya no será más legal. Se abolirá la Acción Afirmativa. Todos podremos tener un ak-47 en nuestros hogares. Sólo esperen. Dios está de nuestra parte. Pocas semanas antes de la convención, en una concentración de Bush, un creyente dijo a un reportero: “Por primera vez en mi vida, creo que Dios está en la Casa Blanca.”

Hasta su propio discurso de aceptación de la candidatura en el Madison Square Garden estuvo condimentado con Dios. Bush habló sobre los derechos de los niños nonatos (el código para el movimiento antiabortista), la necesidad de apoyar a las instituciones religiosas y su oposición a los matrimonios entre homosexuales. Más tarde, explicó su creencia de que Estados Unidos estaba destinado a “dirigir la causa de la libertad en el nuevo siglo”. Luego añadió: “Creo todas estas cosas porque la libertad no es un don de Estados Unidos al mundo, es el don de Dios Todopoderoso para cada hombre y mujer en este mundo.” No explicó por qué el Dios Todopoderoso, con todos Sus temibles poderes, sencillamente no cambió al mundo en los siguientes diez minutos. Cerca del final del discurso, agregó: “Como las generaciones que nos antecedieron, tenemos un llamado desde más allá de las estrellas para representar la libertad.” Y concluyó: “Que Dios los bendiga, y que Dios continúe bendiciendo a nuestro gran país.”

Nada de este lenguaje parece asustar a muchos estadounidenses. Los terroristas islámicos afirman que su propia autoridad proviene de Dios. ¿Y cuál es la solución de la derecha estadounidense? Presentar otra versión, incluso más combativa, de Dios, “desde más allá de las estrellas”. Es decir, crear un modelo que contraste la versión fundamentalista islámica de Dios con la versión fundamentalista cristiana de la misma presencia invisible. En los primeros días después del 11 de septiembre de 2001, un Bush sin libreto prometió una “cruzada” en contra de los islamistas. Todo el mundo musulmán reparó en la palabra, y rápidamente fue eliminada del vocabulario de Bush. Pero eso no ha hecho que deje de proclamar los valores cristianos, no laicos, en la lucha, un triunfo de lo sobrenatural sobre lo real. Eso provocaría muchas risas swiftianas si no hubiera gente que muere cada día, por todo el planeta, víctima de las certezas religiosas. Sin duda, la religión organizada ha dado mucho consuelo a millones de personas a lo largo de los siglos, pero también ha causado masacres sin fin. Como no hay nada más peligroso que un verdadero creyente con una espada, la gente seria en Estados Unidos ha tratado, desde el principio, de mantener un muro de separación entre la Iglesia y el Estado. En forma sistemática, Bush ha estado desmantelando ese muro.

***

En la convención hubo algunos momentos de alta comedia. Las hijas gemelas de Bush pronunciaron la clase de “diálogo” ensayado que suele darse en los Premios de la Academia, y fue un fiasco total. “Deberían enviarlas a Australia hasta el 3 de septiembre”, me dijo un republicano de Nueva York. Otro momento cómico fue la vehemencia incendiaria de un demócrata renegado, de nombre Zell Miller. Su contrahecha y furiosa cara expresó cierta oscura molestia que los fieles aplaudieron con gran vigor. Atacó a John Kerry. Dijo que sólo George W. Bush podría mantener a salvo a “América”. Sólo George W. Bush podría proteger a la propia familia de Miller. Miller estaba tan furibundo que sin proponérselo fue gracioso. De alguna manera, este demócrata enojado era más representativo de las bases del Partido Republicano que los mismos republicanos. En su juventud, fue uno de los partidarios del comisario “Bull” Connor, de Georgia, quien disfrutaba rompiendo las cabezas de los manifestantes negros que exigían los derechos civiles. Pero después de 1965, cuando Lyndon B. Johnson firmó las leyes de los Derechos Civiles, hubo un éxodo masivo de los demócratas sureños al Partido Republicano, todos impulsados a su refugio por la raza. Los republicanos llegaron a los racistas en lo que políticamente se etiquetó “la Estrategia Sureña”. Aquella gente se convirtió en la nueva infantería del actual Partido Republicano. Miller, quien siguió siendo demócrata (todavía lo es), no dijo nada de ello. Pero conmovió a la audiencia de quince mil creyentes verdaderos en una forma como no lo hicieron los oradores más moderados. Más tarde, interrogado por Chris Matthews de la MSNBC, gritó, “¡Quítese de mi vista!”, y dijo que anhelaba los días en que un Hombre de Verdad pudiera eliminar a otro en un duelo.

Pero el otro momento maravilloso involucró a Arnold Schwarzenegger, asesino de miles en películas de acción, hoy gobernador de California. Puesto que es un actor, su discurso estuvo lleno de sinceridad. Se presentó a sí mismo como un inmigrante, y la audiencia aulló. Después de todo, es la clase de inmigrante que los republicanos aman: un europeo blanco.

Además, sin embargo, les dio una versión de su propia vida, que estaba llena de las verdades ocultas de la ficción. Nunca mencionó el hecho incómodo de que su padre era un nazi. Les dijo que había visto los tanques soviéticos en la Austria de su juventud. “Vi al comunismo con mis propios ojos.” Agregó que “de niño, vi al país socialista en que Austria se convirtió después de la retirada soviética” en 1955. Unos días después, la Associated Press envió un artículo desde Viena, que explicaba que la memoria de Arnold debía fallar. Nació en 1947, en Estiria, la cual estaba en la zona británica de la Austria ocupada, lejos de cualquier riesgo. No hubo tanques soviéticos en Viena. Y entre 1945 y 1970, todos los primeros ministros austriacos eran conservadores, no socialistas (algunos socialistas habían sido elegidos, por supuesto, para estar en el gobierno). Cuando Arnold se fue de Austria en 1968, un conservador católico duro estaba en el poder.

Arnold también afirmó que cuando estuvo a salvo en Estados Unidos, trabajando como un fisicoculturista profesional, vio a Richard Nixon en la televisión; preguntó de qué partido político era y le dijeron que del Republicano. Bien, dijo, soy republicano. Después de todo, Nixon no era un socialista como Hubert Humphrey (quien tampoco era socialista). Esta evocación es casi tan fidedigna como la recordada por Rudolph Giuliani en su propio discurso a los creyentes. El ex alcalde de Nueva York afirmó que en la mañana del 11 de septiembre de 2001, mientras él y su comisionado de policía escapaban de la destrucción, el humo y el polvo, dijo “Gracias a Dios que George W. Bush es el presidente de Estados Unidos”. Este recuerdo puede haber sido cierto, y si así fue, Giuliani debe haber estado muy conmocionado.

***

Alrededor del Madison Square Garden, entre un pequeño número de manifestantes, había varias teorías paranoicas. La más persistente era que el 11 de septiembre había sido planeado por el gobierno de Bush, quien quería que eso sucediera para así poder ir a la guerra contra su objetivo más anhelado, Iraq. Esto había requerido una conspiración tan amplia que tendría que salir a la superficie en algunos días.

Pero algo no estaba claro: los ataques del 11 de septiembre podrían haberse evitado. El 6 de agosto de 2001, mientras Bush estaba en sus seis semanas de vacaciones en Texas, exhausto por sus trabajos para impedir la investigación de las células madre y la necesidad de crear una defensa del tipo de la Guerra de las Galaxias, se le entregó un memorando. Era parte del Informe Presidencial Diario. El título era “Bin Laden está decidido a golpear a Estados Unidos”. Un párrafo se refería a la posibilidad en 1998 del secuestro de una aeronave por parte de Al Qaeda, algo que nunca ocurrió. Pero el párrafo crítico es el siguiente (tal como fue reproducido en la p. 262 de “El Informe de la Comisión 9/11”):

No obstante, la información del FBI desde entonces indica patrones de actividad sospechosa en este país, que son consistentes con las preparaciones de secuestros o de otros tipos de ataques, incluida la reciente vigilancia de edificios federales en Nueva York.

Cualquier ser humano medianamente inteligente que leyera ese párrafo habría actuado. Llamen a las autoridades respectivas, habría dicho, y exijan una mayor seguridad en todos los aeropuertos. Bush no hizo nada. Treinta y seis días después, esos diecinueve secuestradores traspasaron la seguridad de los aeropuertos armados con cutters de bolsillo. Unos años después, al pedirle una explicación, Bush y los miembros de su camarilla dijeron que el memorando era básicamente “histórico” y que, de cualquier manera, no mencionaba que podría haber aeronaves que se convertirían en misiles dirigidos contra edificios. Sin embargo, el grupo de edificios federales en Nueva York está a sólo cinco calles de las Torres Gemelas, en uno de los cuales los terroristas islámicos habían hecho detonar una bomba en 1993. ¿Acaso era imposible que volvieran a constituir blancos de ataque? Además, muchas oficinas federales estaban ubicadas dentro del World Trade Center. La gente de Bush podría haber exigido más información en agosto sobre objetivos potenciales. No lo hicieron. Y la suposición tácita fue que esos secuestros estaban bien, hombre, no había nada de qué preocuparse.

Para ser breves, Bush no planeó la calamidad del 11 de septiembre, pero fue responsable de ella. Después de todo, los ataques ocurrieron en su mandato. En agosto, estaba en el octavo mes de su presidencia. Era el comandante en jefe, cargo que incluía proteger la seguridad de todos los ciudadanos. No hizo nada. Quizás ni siquiera él mismo sepa por qué. Probablemente fue una mezcla de indiferencia, ignorancia y una falla de la imaginación. Ni modo. Al final, en agosto no hizo nada, y en septiembre miles de personas murieron. Ahora ha convencido a los fieles de su partido y a muchos otros estadounidenses de que es el único hombre que puede mantener el país a salvo de los terroristas. Hizo esta declaración después de presidir el mayor error de inteligencia estadounidense desde el ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Esto equivale a lo que los neoyorquinos llamarían chutzpah. En efecto, George W. Bush está corriendo contra sí mismo, y va ganando.

Muchos apoyamos la guerra en Afganistán. Sencillamente uno no puede permitir que cualquiera mate a miles de tus compatriotas y luego mostrar la otra mejilla. Pero un día después del 11 de septiembre (como informó Richard Clarke y otras personas enteradas), Bush y los halcones neoconservadores ya se estaban alistando para una guerra en Iraq. Estaban obsesionados con Iraq y Saddam Hussein, y con la posibilidad de que poseía armas de destrucción masiva. Querían valerse del 11 de septiembre para perseguirlo como parte de una “guerra contra el terrorismo” en todo el mundo. Esto seguiría a la nueva doctrina de Bush sobre la “guerra preventiva”, una táctica, por supuesto, practicada por los japoneses en Pearl Harbor. Mientras el humo y las llamas todavía se elevaban del World Trade Center, aquéllos se alistaban para ir a Iraq. No importó que quince de los diecinueve secuestradores fueran de Arabia Saudita.

Lo que sucedió en Iraq será examinado por los historiadores en los años por venir. Pero Clarke, quien quería que Estados Unidos concentrara sus energías en Al Qaeda, estaba alarmado por lo que escuchó dentro del círculo central de los halcones de Bush. El día 11 de septiembre, el secretario de Defensa Donald Rumsfeld, el consejero Paul Wolfowitz y otros demandaban ataques inmediatos sobre Iraq, que tenía “mejores blancos” que Afganistán. Clarke se encontró con el secretario de Estado Colin Powell, el único miembro de jerarquía del gobierno de Bush que alguna vez había estado en combate en una guerra, y por lo tanto fue más cauteloso.

“Pensé que me estaba perdiendo de algo”, Clarke dijo a Powell: “Ser atacados por Al Qaeda, y ahora nosotros en respuesta vamos a bombardear Iraq, sería igual que si invadiéramos México después de los ataques japoneses a Pearl Harbor.”

Powell movió su cabeza y dijo: “Todavía no ha terminado.”

Pero en efecto había terminado. Bush y los halcones obtuvieron su espléndida guerrita en Iraq, y los horrores cotidianos todavía continuaban cuando los republicanos se reunieron para la coronación de George W. Bush. Había algunos delegados descontentos con esa guerra. En las elecciones de 2000, Bush dijo varias veces que se oponía a la “construcción de naciones” y ahora Estados Unidos estaba intentando construir dos naciones: Iraq y Afganistán. Los déficit iban en aumento cada hora que pasaba. Los números de soldados estadounidenses muertos se acercaban a los mil, y la mayoría de los iraquíes —incluso los miembros del equipo de futbol soccer de los Juegos Olímpicos— manifestaba que quería que los estadounidenses se fueran. Varias encuestas de opinión muestran que Estados Unidos se ha convertido en la nación más odiada del planeta.

“No me gusta cómo se están desarrollando las cosas”, me dijo un delegado neoyorquino. “Pero no hay alternativa. No puedo votar por un demócrata.”

El sábado 11 de septiembre [2004], después de que los republicanos se habían ido de Nueva York, regresé con mi esposa al lugar donde habíamos estado en la mañana terrible del 11 de septiembre de 2001. Nos paramos ahí, tres años después, mientras un bombero en uniforme de gala hizo sonar una campana y los parientes de los muertos hicieron varios recorridos en la Zona Cero, que ahora es un polvoriento sitio de construcción. Durante casi un minuto, nos abrazamos, como lo hicimos tres años antes. Luego, empezamos a caminar entre el gentío. Una familia de origen latino andaba por ahí; eran ocho, de todas las edades, la madre vestía de negro, llorando inconsolablemente. Ella era uno de los familiares que habían leído los nombres de cada uno de los muertos, los muertos judíos y los muertos irlandeses, los muertos mexicanos, y los muertos ecuatorianos y los muertos puertorriqueños y los muertos dominicanos, los muertos rusos, los muertos afroestadounidenses, los muertos católicos y protestantes y musulmanes, y los muertos republicanos y los muertos demócratas. La lectura de los nombres duró más de tres horas.

Pero este año, en las calles aledañas había menos gente que en 2003, y así es como la vida sigue, en particular en Nueva York. La policía había cerrado un carril de tráfico en la calle Church para dar cabida a las multitudes esperadas. El carril estaba vacío. Nos introdujimos en la capilla de Saint Paul en Broadway, la iglesia más antigua de Nueva York, y que fue uno de los centros de rescate después del 11 de septiembre. Se estaba llevando a cabo un oficio conmemorativo. Luego salimos juntos a la luz del día. Era como si hubieran pasado diez años, y como si toda esa emoción también hubiera sido atacada. Sigo diciendo a mis amigos que somos un país mejor de lo que parece, pero no todos me creen. O piensan que soy un tonto sentimental. Y tal vez tengan razón. Tres años después, seguimos furiosos y tristes. Tres años después, parece que George W. Bush está a punto de lograr cuatro años más en el poder. Tres años después, nuestros propios fundamentalistas están emprendiendo una yijad política en contra de otros estadounidenses. Tres años después, Iraq ha tenido que tragarse la simplicidad de nuestra pena y nuestra ira. –

— Traducción de Marcela Pimentel

(1935-2020) fue un periodista, novelista, ensayista, editor y educador estadounidense.