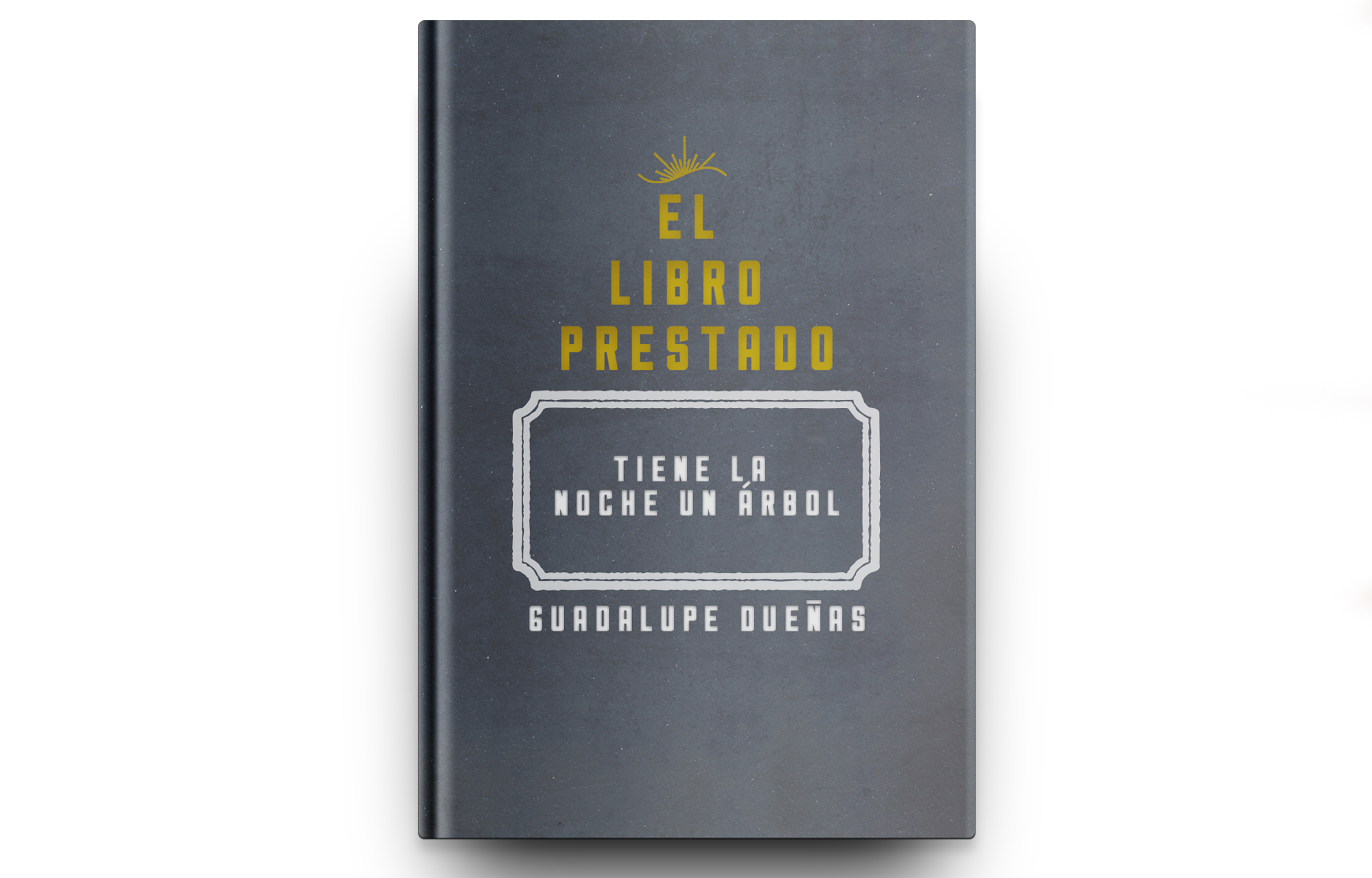

“Si hubiera nacido vaca estaría contenta”., decía la página en la que se abrió el libro. Seguí leyendo mientras pensaba que ese libro de cuentos no era para nada como los que tenía yo en mi casa, nunca se me hubiera ocurrido que se podían escribir cuentos así, donde parecía que no pasaba nada pero sí pasaba, adentro. Tendría siete u ocho años e intentaba, como muchas de las tardes de mi infancia, sobrevivir la visita a casa de una de las amigas de mi madre. Me habían dejado en una salita para que viera televisión y las dejara platicar. Creo que esa es, por cierto, una de las frases que más escuché durante mi niñez “déjanos platicar”. Encontré el libro por ahí en un revistero, el título de inmediato me gustó, quizá porque lo asocié con Las mil y una noches, de donde venían algunos cuentos de mi libro de lecturas de la SEP. Tiene la noche un árbol escrito con letras blancas y gruesas, lo agarré.

Cuando fue hora de irnos no quería dejarlo, empecé a idear formas de guardármelo bajo el vestido, pegado a la espalda. Ya me había robado libros antes, casi siempre de casas de familiares, aunque ahora creo que más bien fingían no darse cuenta, qué clase de tía no permite que su sobrina de siete años le robe a Julio Verne. Al final, esa vez no me atreví, me aterraba la idea de hacer pasar vergüenzas a mi madre, tengo treinta años ya y aún me aterra. No volví a ver aquel libro pero pensaba en él a menudo, entre más crecía y más leía, más me intrigaban esos cuentos que no parecían cuentos, desconcertantes, llenos de una angustia sutil, como la insinuación de una neblina, pero al mismo tiempo irónicos y hasta divertidos. Nunca volví a leer algo parecido.

Años después, en alguna otra casa ajena —caigo en cuenta ahora de que la mayoría de los descubrimientos literarios que me han cambiado la vida los hice husmeando bibliotecas ajenas—, me tropecé con Muerte sin fin. Y entendí que ese título que no había dejado de resonarme en la cabeza como un verso era en realidad un verso. Entonces me decidí a recuperarlo. Sí, a recuperarlo porque acepté que desde aquella tarde ese libro me pertenecía y yo, por cobarde, lo había dejado perderse.

Guadalupe Dueñas, no, no tenemos nada de ella, me decían una y otra vez los libreros. Está difícil, nunca la reeditaron, me suena pero no, hace años que no veo un libro suyo. Y así durante semanas que se volvieron meses. Mi búsqueda me fue enterando de su historia, una escritora muy subvalorada, concordaban todos. Sí la ubico, Elena Garro hablaba mucho de ella, me respondieron una vez. En alguna librería de Donceles incluso me contaron que cuando Carballo la leyó quiso publicarla de inmediato pero que se imaginaba que era una anciana y casi se desmaya cuando supo que tenía 19 años. Eso sí, del libro nada. Todos lo había visto alguna vez en su primera edición de Letras Mexicanas, la misma que yo había leído, pero nadie lo tenía. Comencé a reclutar aliados, ahora amigos y libreros también lo buscaban y me informaban de sus avances, dicen que a lo mejor en tal o cual lado, me voy a dar una vuelta el sábado. Estoy presenciando la génesis de un mito, pensaba yo, algo concreto y tangible que alguna vez estuvo en mis manos convertido en entelequia, en Santo Grial.

Fue en una ferretería de la colonia Juárez hace dos o tres años, el anciano dueño había puesto frente al mostrador dos cajas de libros viejos de los que quería deshacerse. Unos eran míos, otros los dejó mi hijo cuando se casó, yo ya no veo, no puedo leer, se excusaba. A diez y quince pesos. Me encontré una Visión de Anahuac casi nueva y me di por bien servida. Para no dejar terminé de revisar el resto, al fondo, como si llevara en esa misma caja desde que salió de la imprenta, estaba el libro. Veinte pesos por ambos, me dijo. Veinte pesos y toda una vida, respondí.

Ciudad de México, 1986, es ensayista, editora y traductora.