Hacia 1942, en Ginebra, el joven Jean Starobinski encontró un libro de Kafka (En la colonia penitenciaria) en un tenderete de libros viejos. El libro tenía un exlibris de una mujer llamada Felice Marasse. Aquel apellido le resultaba familiar a Starobinski: uno de sus compañeros de colegio, en Ginebra, se llamaba Marasse. Su madre los había invitado a menudo a la modesta villa que tenían cerca del lago Léman.

Los Marasse eran judíos alemanes que habían huido de Hitler y que después de pasar unos años en Ginebra se habían ido a vivir a Estados Unidos. Revolviendo más libros viejos, Starobinski se encontró con otro volumen de Kafka, esta vez con un exlibris que decía “Felice Bauer”. Poco después, Starobinski descubrió que la madre de su amigo Marasse –la señora que los había recibido en su villa de exiliados– era Felice Bauer, la mujer que había sido la prometida de Kafka y la destinataria de las “Cartas a Felice”.

Intrigado por aquella coincidencia, Starobinski –que también era judío e hijo de exiliados– empezó a leer a Kafka. Y al poco tiempo, en 1945, tradujo al francés ese mismo volumen, En la colonia penitenciaria, junto con otros relatos y fragmentos de los diarios del autor. Muchos años después, en un ensayo publicado en la New York Review of Books, Starobinski definió así la relación de Kafka con el judaísmo: “Frente al judaísmo, Kafka es un exiliado, pero un exiliado que no deja de buscar noticias sobre el país que ha abandonado”. En cierta forma, Starobinski estaba hablando de sí mismo.

Los padres de Starobinski, igual que los Marasse/ Bauer, también eran emigrantes judíos (de origen polaco) que se habían instalado en Ginebra, solo que los Starobinski huían del antisemitismo centroeuropeo y habían llegado a Suiza antes de la Primera Guerra Mundial. Tanto el padre como la madre eran médicos y los dos tenían un gran interés por la música y la literatura. En su vida también hubo extraños roces con la alta literatura.

En abril de 1942, el padre de Starobinski recibió una llamada urgente: un hombre –otro exiliado, esta vez austriaco– había sufrido un ataque mientras se disponía a darse un baño antes de almorzar. Cuando el médico llegó, el hombre ya había muerto de un infarto. El doctor Starobinski (padre) solo pudo firmar el certificado de defunción: el muerto se llamaba Robert Musil, el autor de El hombre sin atributos, esa novela inacabada que relata, según escribió Juan José Saer, la historia de un hombre que “construirá su vida oponiéndose a todo automatismo y a todo lugar común de la inteligencia”. Curiosamente, esa misma definición podría aplicarse a la vasta obra del hijo del doctor Starobinski, también médico y también escritor y profesor, un hombre que vivió muchísimos años (98, para ser exactos) y que dedicó su larga vida a oponerse a todo automatismo y a todo lugar común de la inteligencia.

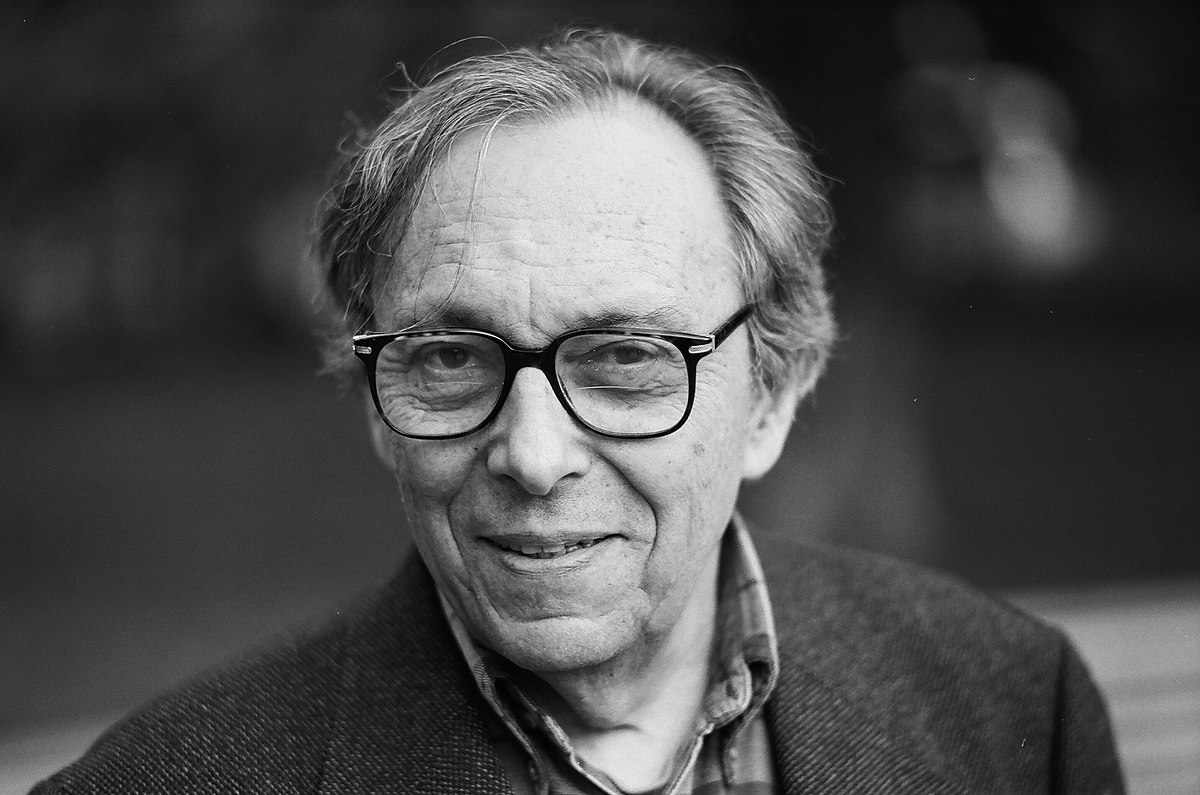

Más que un pensador, más que un historiador de las ideas, más que un psicoanalista y un médico obsesionado por investigar la larga sombra de la melancolía, Jean Starobinksi era un enciclopedista del siglo XX, alguien que tenía unos conocimientos apabullantes en casi todos los campos del saber –medicina, poesía, música, ópera, pintura, literatura, historia, filosofía– y que se había propuesto leer todo cuanto cayera en sus manos en busca de “una conciencia filosófica de nuestros problemas”. Starobinski se definía como un “médico que ha colgado los hábitos”, aunque su dedicación al saber tuvo algo de tesón benedictino. Y al igual que un fraile benedictino de la Edad Media, Starobinski se consagró a la tarea de preservar el legado de ese extraordinario concepto metafísico que podríamos llamar Europa.

En su infancia, Starobinski creció hablando francés y oyendo hablar alemán, polaco y ruso. Sus vecinos eran calvinistas, católicos, librepensadores o ateos. En su instituto ginebrino tuvo que redactar disertaciones en latín. Después estudió medicina, como sus padres, y aprendió a tocar el piano. Fue profesor y organizador de los famosos Encuentros en Ginebra, que se inauguraron en 1946 con el propósito de rescatar el viejo espíritu de entendimiento cultural destruido por la guerra. En su casa ginebrina del tranquilo barrio de Champel (51, avenue de Champel), Starobinski llegó a reunir una biblioteca de 40.000 volúmenes. En las pausas del trabajo le gustaba tocar una sonata de Scarlatti. Cuando alguien iba a entrevistarle, nunca faltaba un “té salvaje” –muy cargado– y un pastel de frambuesas.

Starobinski (Ginebra, 1920-2019) escribió ensayos insustituibles sobre Rousseau, sobre Diderot y sobre Montaigne (y sobre Baudelaire y sobre la ópera y sobre el circo y sobre las máscaras), pero quizá su mayor obra fue una larga investigación sobre la melancolía, que concibió en un primer momento como su tesis doctoral –que fue publicada en 1960 gracias a un laboratorio que investigaba el uso de los primeros antidepresivos–, y que luego fue ampliando hasta la última edición, en 2012, cuando Starobinski ya tenía 92 años.

“La melancolía puede ser generosa”, decía Starobinski, y en su caso lo fue: el amplio volumen que le dedicó (La tinta de la melancolía, traducido en 2016 al castellano por Fondo de Cultura Económica, una de sus editoriales más fieles en castellano) contiene casi todo el saber que hemos acumulado sobre “la bilis negra”. “En los confines del silencio, en el aliento más débil, la melancolía murmura: ‘¡Todo está vacío! ¡Todo es vanidad!’. El mundo se vuelve inanimado, herido de muerte, al ser absorbido por la nada. Lo que se poseía se ha perdido. Lo que se esperaba no sobrevino. El espacio está despoblado. Un desierto infecundo se extiende por doquier”. Así definía Starobinski los efectos de la melancolía. Solo que Starobinski, el médico que había colgado los hábitos, el hijo del doctor que certificó la muerte de Robert Musil, el amigo del hijo de Felice, la prometida de Kafka, supo hacerle frente con sus 40.000 volúmenes, con sus sonatas de Scarlatti, con sus lecturas incesantes, con su búsqueda indesmayable –duró más de 80 años– de una verdad que pudiera explicar los problemas que nos acechaban como seres humanos. Y sobre todo, con su fe inagotable en el legado de ese extraño lugar, ahora casi tan desaparecido como la Kakania de Musil, que aún llamamos Europa.

Eduardo Jordá es escritor y traductor. En 2014 publicó Yo vi a Nick Drake (Rey Lear) y Lo que tiene alas. De Gógol a Raymond Carver (Fundación José Manuel Lara).