Mi asunto es Rafael Bolívar Coronado y su indescifrable vocación de falsario de amplio espectro que abrazó hacia 1913, mientras actuaba como secretario de un general cuyo nombre suena a conchabado de Tirano Banderas: el general se llamaba León Jurado y gobernaba una remota y árida provincia de la costa caribe en Venezuela.

El relato de su iniciación es el único texto autobiográfico del prolífico Bolívar Coronado, acaso el único veraz de toda su obra: Memorias de un semibárbaro, en las que dice: “yo era poeta y había ganado unos juegos florales, había escrito la letra del ‘Alma Llanera’ –intrincada zarzuela nativista– y obtenido el favor del Emperador”. El emperador era el sanguinario dictador Juan Vicente Gómez.

La merced concedida por Gómez al poeta pobretón fue hacerlo tenedor de libros en los trabajos de una tortuosa carretera interestatal, construida por presos políticos. El paisaje allí es desértico y se está siempre a pocas millas náuticas de la ventosa isla de Curazao, xerófita posesión neerlandesa, refugio de gente perseguida por el tirano.

El gobernador Jurado y el oficial de presos se detestaban mutuamente. “[El general] Jurado me distinguía con su amistad –escribe el semibárbaro– y el jefe de la carretera con su confianza. Tanto era así que entre los dos nos apropiamos del presupuesto de la obra: con orden de tener trescientos hombres en los trabajos, solo ocupábamos doscientos.”

Imparto ahora la preocupación mayor del dictador Gómez en aquella Cuaresma de 1913. Pronto vencería su período constitucional sin que el Congreso hubiese modificado el artículo referente a la duración del mandato. El Congreso no era de fiar porque todos los diputados habían sido designados a dedazos por el anterior dictador, Cipriano Castro, compadre de Gómez y depuesto por este en un descuido de aquel. Castro, sin embargo, no se resignaba al exilio y fraguaba o alentaba invasiones desde Trinidad, desde Colombia, desde Curazao.

La jerga antinarcóticos nos habla, hoy día, de “entregas vigiladas” que atraen a los traficantes a una captura en flagrancia. Pues bien, el tirano Gómez buscaba una “invasión vigilada”: instigar ladinamente a una facción de sus enemigos a invadir Venezuela, hacerles pensar que contaban con el apoyo de importantes guarniciones y apresarlos no bien pisasen costa firme. Eso justificaría decretar una ley marcial para reducir a prisión a centenares de desafectos y permanecer indefinidamente en el poder.

Un buen candidato para encabezar una invasión vigilada era Simón Bello, general de montonera llamado “El Gordo”, próspero comerciante y cabeza del exilio venezolano en Curazao que financiaba generosamente las andanzas caribeñas del exdictador Castro.

Durante un encuentro fortuito en Barranquilla, Colombia, Bello ofreció dinero a un lugarteniente del general Jurado para que amotinase la guardia pretoriana a su mando en Coro, la capital estadal, e hiciese preso al gobernador Jurado. Aunque aceptó un anticipo, el hombre pidió tiempo para pensarlo, prometió escribir y regresó a Coro a contarle todo al gobernador. Jurado ordenó “al poeta ese que lleva las cuentas de la carretera” redactar una convincente carta-cebo.

Tan pronto fue ministril del general Jurado, la parodia, la usurpación de identidades y la fértil invención de topónimos que moverían su carrera futura se hicieron método en Bolívar Coronado. La carta, modelo de correspondencia conspirativa entre chafarotes, animó al gordo Bello a cruzar, al mando de una pequeña partida, el brazo de mar que separa Curazao de Tierra Firme. Fue hecho preso y desapareció para siempre en las cárceles de Gómez.

El episodio mortificó muchísimo las ambiciones literarias de Bolívar Coronado: no era esa, en verdad, la carrera que soñaba. Durante la Semana Santa del año siguiente renunció calladamente a la contaduría de la carretera y poco después, sin hacer ruido, embarcó rumbo a España. Tenía treinta años.

“Me vine a Madrid, hermano, a cambiar el medio real sencillo por la morocota”, escribe el semibárbaro en carta a Gabriel Espinosa, el amigo periodista que dejó en Caracas. Recurre a una expresión que en Venezuela alude más bien a la gloria personal que a la riqueza: la morocota es la moneda de veinte dólares oro que, en aquel tiempo, era de curso corriente en mi país. El “medio real sencillo” es lo rutinario, lo inconducente, lo mezquino; en fin, la innoble poquedad del fracaso hecho rutina.

En Madrid, sin embargo, el semibárbaro se halló, irónicamente, en el reino que su admirado autor decadentista madrileño Emilio Carrere llamó “de la calderilla” y cuya virgen es Nuestra Señora de la Casualidad.

Yo me figuro ese reino como la intersección entre lo que el escritor peruano Fernando Iwasaki llama, en un brillante y justiciero ensayo, “el preboom latinoamericano”, y el hamponato literario que, en su Novela de un literato, Rafael Cansinos Assens, el prodigioso traductor español admirado por Borges, describe como “individuos indefinibles, abúlicos, incapaces de un esfuerzo sostenido, medianías con alguna chispa de genialidad a quienes Emilio Carrere ha acabado de desmoralizar con sus apologías de la bohemia literaria”.

“¿Qué es eso del preboom?”, preguntará usted. Responde Iwasaki:

Nunca han vuelto a coincidir en España tantos poetas, críticos y narradores latinoamericanos como los que encontramos en Madrid a comienzos del siglo XX. […] Si Barcelona fue la ciudad del boom, Madrid fue la ciudad del preboom, porque en ella residieron los venezolanos Bolívar Coronado y Rufino Blanco Fombona, los chilenos Augusto D’Halmar y Joaquín Edwards Bello, los uruguayos Julio Casal y Carlos Reyes, los cubanos Alberto Insúa y Alfonso Hernández Catá, los peruanos Felipe Sassone y José Santos Chocano, los ecuatorianos César Arroyo y Hugo Mayo, el mexicano Amado Nervo o los colombianos José María Vargas Vila y Luis Carlos López, entre otros raros y olvidados como la bellísima chilena Teresa Wilms, musa trágica de Valle-Inclán, Guillermo de Torre, Juan Ramón Jiménez, Gómez de la Serna y González Ruano. […] El preboom enriqueció la literatura española sin necesidad de transformarla, porque a los clásicos de traje gris no les molestaba llevar una flor americana en el ojal de su escritura.

Pues bien, entre el preboom y el hamponato literario, Bolívar Coronado opta por arrimarse a este último y fraterniza con las busconas y duerme en los baldíos cuando no logra juntar los céntimos que cuesta un camastro en Han de Islandia, el abyecto hostal donde Bolívar Coronado traba amistad con Pedro Luis de Gálvez, periodista malagueño, expresidiario y bohemio de quien se cuenta que una vez metió a un hijito suyo, muerto al nacer, en una caja de zapatos y lo paseó por los cafés de Madrid como patético último recurso de la mendicidad.

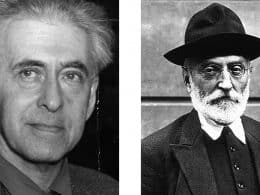

Gálvez dejó publicado un tratado de gorronería –Arte y modos de sablear– y fue quien una noche sin blanca en la Plaza de las Cortes le señaló a lo lejos a Rufino Blanco Fombona, adinerado patricio caraqueño, literato, político, duelista y exitoso editor, saliendo de la brasserie del Hotel Palace: “ahí va don Rufino, su compatriota: con él tendría usted que hablar”.

***

Un día de 1915, Blanco Fombona, verdadera flor carnívora americana en el ojal de Madrid, invitó a Rafael Cansinos Assens a su casa de Benito Gutiérrez #8. Se habían conocido, tiempo atrás, en la editorial Renacimiento. Don Rufino fue al grano: gracias a un rico contertulio vinculado a la banca Rothschild, había logrado un contrato fabuloso con la Sociedad General Española de Librería para su incipiente Editorial América. La Sociedad, gran casa distribuidora, “se ha comprometido a tomarle a Fombona en firme cuantos libros edite cada mes”.

“El mundo de los inmortales bien muertos nos pertenece”, le dice don Rufino, jubiloso, a Cansinos. “Yo despacho por lo menos dos títulos al mes, así que vamos a trabajar de firme. A editar traducciones que no paguen derechos. Lo necesito a usted como traductor. De nadie más me fío; todos los demás son unos pendejos. Fusilaremos sin piedad. ¡Rusia, Cansinos, Rusia es un filón!”

Le dice, además, que piensa publicar poetas y novelistas americanos desconocidos en España, precursores del modernismo, una biografía de Simón Bolívar, ensayos de historia colonial americana, crónicas de los conquistadores.

La editorial crece y pronto despliega su catálogo en nueve colecciones que en el curso de dieciocho años llegaron a albergar trescientos títulos: la Biblioteca Andrés Bello, la Ayacucho, la de Autores Célebres. Don Rufino tendría sus razones para bautizar la de escritores hispanoamericanos Biblioteca de Autores Varios. Concibió también una de Ciencias Políticas y Sociales y otra de la Juventud Hispanoamericana. La Biblioteca del Porvenir fue el fondo de clásicos socialistas: Lenin, Bujarin, Engels, Révész, Eisner, Bauer, algunos de ellos vertidos por vez primera al español por Cansinos Assens. En la colección La Novela para Todos se publican Tolstói, Turguéniev, Dostoievski. “¡Rusia, Cansinos, Rusia!”

En algún momento de este relato, Bolívar Coronado decide que sus Memorias de un semibárbaro merecen un lugar en la Biblioteca de Autores Varios y le lleva a don Rufino el manuscrito. En este primer encuentro, Bolívar Coronado busca la simpatía del editor haciendo valer su condición de compañeros de exilio. Ciertamente, desde su llegada a España, Bolívar Coronado no ha cesado de publicar en la prensa feroces denuncias de la tiranía de Gómez, con la que rompió tan pronto zarpó de La Guaira. Acosado por los cónsules del dictador venezolano que solicitaban su deportación, Bolívar Coronado llegó a escudarse detrás de más de seiscientos seudónimos en el curso de siete años.

Memorias de un semibárbaro fue rechazada por Blanco Fombona sin mayores explicaciones. El exilio no logró acercar a estos hombres. Bolívar Coronado aventura un motivo para ello en otra carta a Gabriel Espinosa.

Menos de un siglo atrás, don Rufino –desembozado racista, al modo positivista de la época– habría sido un blanco principal, un “español de América”, un noble criollo independentista, un mantuano liberal como el Libertador; Bolívar Coronado, cruza de canario y zambos llaneros, dice de sí mismo: “en mi anterior vida fui pardo realista”.

Me gusta pensar que, gracias a Bolívar Coronado, la intersección perfecta entre el hamponato literario madrileño y el preboom latinoamericano fue la colección de historia colonial de la Editorial América, la niña de los ojos de Blanco Fombona, oficiante mayor no solo del culto a Bolívar, sino de otra secta, florecida entre el desastre del 98 y el primer centenario de nuestras independencias: el hispanismo latinoamericano, corriente que alimentaba la idea de que Hispanoamérica, a pesar de la batalla de Ayacucho y de lo que pudiera pensarse de nosotros en la península, era, al fin y al cabo, una uva más de las cepas españolas.

El hispanismo quería hallar indelebles trazas de España en todo lo nuestro: era un casticismo americano. Don Rufino era autor ya de un celebrado ensayo sobre el conquistador español del siglo XVI. En poética compensación, los nueve soberbios títulos de la muy hispanista colección de historia colonial de la Editorial América son todos apócrifos de Bolívar Coronado.

Quizá con ánimo vengativo, pero sin mostrar resentimiento alguno por el rechazo de su manuscrito, Bolívar Coronado forjó sublimes crónicas de Indias y se las ofreció, una tras otra, al editor criollo que ambicionaba singularizarse como hispanista publicando notables hallazgos de los siglos XVI y XVII americanos. Tenemos así una arrojada estafa literaria dentro de una mistificación historicista.

Y digo arrojada porque don Rufino siempre echó por delante, no solo su fama de amigo de Rubén Darío, sino también la de duelista à la Enrique Gómez Carrillo, el modernista guatemalteco, también amigo inseparable de Darío. Don Rufino llegó a ufanarse de deber varios muertos en Venezuela. Si Bolívar Coronado fue un semibárbaro, Blanco Fombona era un peso completo de la categoría.

Los cronistas de embuste que fraguó Bolívar Coronado son, a saber, el adelantado maestre Juan de Ocampo, descubridor de La Gran Florida; fray Nemesio de la Concepción, autor de uno de los tomos de Los caciques heroicos; fray Salcedo y Ordóñez, que legó su narración de un viaje a la región de unos chiapas que, absurdamente, habitan las riberas del río Paraguay; fray Mateo Montalvo de Jarama, fundador de las misiones de Rosa Blanca y San Juan de las Galdonas. La más perfecta de estas fabricaciones fue, sin duda, La Nueva Umbría,del ficticio maestre Juan de Ocampo: narra la conquista y cristianización, en 1518, de un neblinoso territorio imaginario situado, como la Costaguana de Joseph Conrad, entre las actuales Venezuela y Colombia.

No fueron estas, por cierto, las únicas falsificaciones de Bolívar Coronado publicadas en la Editorial América. Su trabajo de prolífico escritor a la sombra, que hoy llamaríamos “de proveedor de contenidos”, halló el camino de las demás colecciones de don Rufino, y así, acometió un ensayo positivista titulado El llanero (estudio de sociología venezolana), que atribuyó a un tal Daniel Mendoza; una antología de letras españolas del siglo XIX que endosó a Rafael María Baralt, historiador venezolano que vivió en el siglo XIX, y hasta obras científicas, desde luego inéditas hasta entonces, del sabio Agustín Codazzi.

Tanto el ensayo sociológico como alguna de las falsas crónicas alcanzaron a ser citados, bien entrado el siglo XX, como fuentes autorizadas por académicos de la talla del antropólogo venezolano Miguel Acosta Saignes.

Pero son las falsas crónicas de Indias las que sugieren las preguntas más inquietantes sobre la relación entre el editor y el falsario. Leídas con atención, se advierte que, con cada entrega, Bolívar Coronado se torna más y más desprolijo y escribe como distraído. Parece estar más atento a remedar el español de los cronistas y ofrecerlo como un eco in lontano del siglo XVII que a cuidar la verosimilitud que exige el riguroso negocio de los apócrifos.

Los anacronismos comenzaron a hacerse frecuentes y llegaron a ser de mucho bulto, como cuando fray Mateo Montalvo de Jarama habla de “urbanizaciones” en San Juan de las Galdonas, supuestamente fundada en 1656. Tengo todavía otras preguntas.

¿Por qué los prólogos de la colección, firmados por don Rufino, acusan el código y hasta el anaquel de la Biblioteca Nacional de España donde Bolívar Coronado asegura haber hallado el original, pero no otorgan crédito alguno al copista? ¿Cómo es que don Rufino, autor de El conquistador español del siglo XVI, no advirtió que en las crónicas que se le ofrecían muchos de los capitanes, frailes y arcabuceros llevan los nombres y apellidos de áulicos y espadones del tirano Juan Vicente Gómez, su aborrecido contemporáneo?

Lo cierto es que la colección habría podido crecer mucho más de no haber sido porque Vicente Lecuna –un fundamentalista del culto bolivariano que fue capaz de quemar cartas del Libertador al juzgarlas licenciosas y dañinas a la memoria del Héroe– le escribió desde Caracas a don Rufino advirtiéndole del uso anacrónico que su copista hacía de algunos vocablos inconcebibles en el castellano del siglo XVII.

La leyenda que ha llegado hasta nosotros sobre los tejemanejes madrileños de Bolívar Coronado afirma que solo entonces el editor burlado, luego de verificar que los anaqueles y los códigos alfanuméricos nunca existieron, recorrió bufando las redacciones y los cafés de Madrid en busca del semibárbaro, dejando dicho en cada sitio que le pegaría un tiro nada más avistarlo. Ese habría sido el motivo por el que el falsario huyó para siempre de Madrid y fue a refugiarse en Barcelona, donde murió en 1924, más pobre que una rata, como diría Roberto Bolaño.

***

En su estudio ya clásico sobre los falsarios, el historiador estadounidense Anthony Grafton afirma que, en definitiva, la falsificación es una especie de delito y que para examinarla es preciso atender, como los detectives, a los motivos, los medios y las circunstancias. Hacerlo así dejaría ver que en todo tiempo “la impostura ha servido a demasiados fines para que ninguna teoría los enlace a todos con un único nudo explicativo”. Sostiene, además, que “toda falsificación es un proyecto intelectual y filológico, raramente trivial, y por eso invocar ambiciones materiales no suele bastar para aclarar sus motivos”. Las bastardillas son mías.

Como suelen hacerlo muchos hampones, Bolívar Coronado se adhería a una idiosincrásica restricción ética: escribía escarpados apócrifos, que dolosamente atribuía a terceros, muchos de ellos contemporáneos suyos, como Arturo Uslar Pietri, pero jamás plagió.

Casi al final de sus días, se las arregló para legarnos una entrevisión de sus móviles. Lo hizo en el prólogo de un centón de poemas que atribuyó a 45 imaginarios poetas bolivianos. Esas biografías, cada una acompañada de poemas compuestos siguiendo métricas distintas, conforman el “Parnaso Boliviano”. El compilador lleva el nombre de un comerciante venezolano, don Luis Blanco Meaño, que en la vida real era hermano de Andrés Eloy Blanco, el poeta popular por excelencia de mi país.

Pero el Blanco Meaño de la ficción es un médico boliviano a quien Bolívar Coronado agradece la ocasión de escribir las palabras liminares porque es la primera vez que en España logra publicar algo que lleve su firma. No era verdad: poco después de su huida de Madrid, procurando desacreditarlo como un pícaro satélite del dictador Gómez, don Rufino publicó al fin las Memorias de un semibárbaro.

En el prólogo boliviano, Bolívar Coronado confiesa: “estuve dos largos años en Madrid escribiendo libros a nombre de Juan de Ocampo, Albéniz de la Cerrada, Concepción Zapata, Montalvo de Jarama, nombres que yo inventaba y ponía en mis escrituras como cosas de mucha gloria y fama. ¿Que cómo pude engañar a los editores? Muy sencillo. La explicación la ha dado el altísimo Emilio Carrere en una frase: ‘en España viven del libro los que no saben leer’”. Y en una carta al crítico español Julio Cejador, dice: “He ganado aquí unos ciento ochenta duros haciéndole cuentos para niños a [Ramón] Sopena y dos antologías de poetas ecuatorianos y bolivianos a [Manuel] Maucci. Lo hice todo en poco menos de veinte días; ¡considere usted cómo habrán quedado!”

***

En Barcelona, Bolívar Coronado se acercó a los anarquistas, compartió sus luchas, escribió en su prensa sus habituales dicterios contra Gómez, añadiendo seudónimos a la lista, siempre amenazado por los cónsules del dictador con hacerlo deportar. Alcoholizado y tuberculoso, se amancebó con la hija de un obrero impresor, también anarquista. Se llamaba María Noguera y es por ella que hoy sabemos que Bolívar Coronado solía trasnochar fabricando mentidos despachos de la guerra de Marruecos, donde nunca llegó a ir. Lo hacía mezclando con desvergonzada maestría historias que había escuchado en los hospitales de campaña y en las tabernas de Málaga.

Es fama que el jefe de redacción del diario madrileño a quien enviaba aquellas martingalas, las mostraba a sus pupilos diciendo: “Señores, ¡a esto llamo yo un despacho de guerra!” Hubo madrugadas en que María Noguera despertó sobresaltada porque ya para entonces Bolívar Coronado no podía escribir sin reír a carcajadas.

En los versos finales de “Derrota”, un poema en prosa de Rafael Cadenas, he creído encontrar la cifra del semibárbaro: “Yo que he percibido por relámpagos mi falsedad y no he podido derribarme, barrer todo y crear de mi indolencia, mi flotación, mi extravío una frescura nueva, y obstinadamente me suicido al alcance de la mano, me levantaré del suelo, más ridículo todavía, para seguir burlándome de los otros y de mí hasta el día del juicio final.” ~