Desde el comienzo de nuestro andar profesional, que coincidió con el de un nuevo siglo, venimos escuchando que los profesores deben “incorporar la tecnología a las aulas”, “inspirar a sus estudiantes y enseñarles a pescar”, “co-construir conocimiento” con ellos o promover clases “colaborativas”.

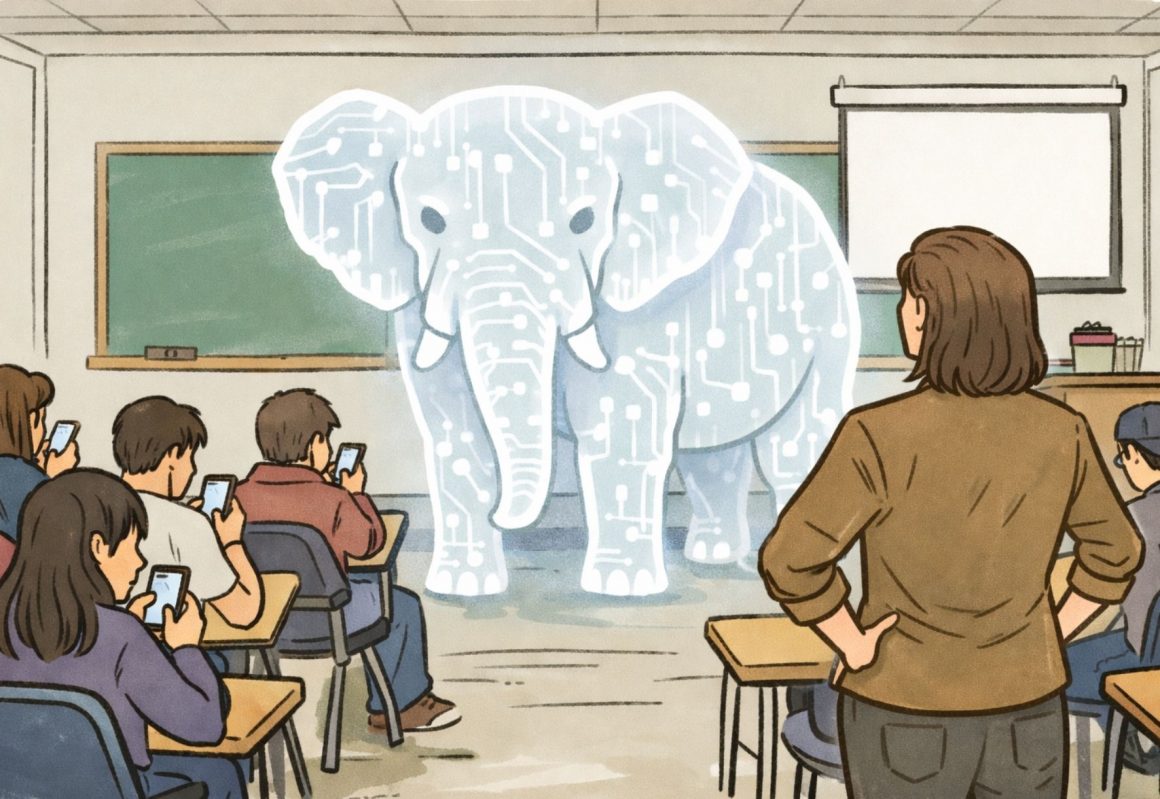

Recientemente, desde la irrupción de las inteligencias artificiales generativas (IA), designadas casi unánimemente por la que parece la IA por antonomasia, ChatGPT, estas frases, estereotipos y soluciones mágicas sobre lo que ocurre en las aulas se han disparado, tanto entre quienes ven desde afuera el proceso educativo como entre sus protagonistas. Como profesores de escritura académica, a menudo escuchamos voces de alarma que advierten sobre “el fin de la escritura tal como la conocemos”, acompañadas siempre de remedios infalibles para retrasar lo inevitable o para sobrevivir a ello mediante una adaptación más cercana a la resignación que al convencimiento. Y sí, quizá esto pueda ocurrir, pero algo hay que hacer mientras tanto. Por ejemplo, planear la próxima clase y decidir si se les permitirá a los alumnos usar ChatGPT.

No hubo un solo artículo o entrevista que hayamos leído que no comenzara por este el mismo tópico. Como con cualquier tecnología, la IA suscita dos posiciones enfrentadas: la de los (tecno)optimistas, aun utópicos, y la de los pesimistas, oposición que se remonta a la conocida antinomia de los apocalípticos y los integrados, propuesta por el semiólogo Umberto Eco, de la que tampoco podemos escaparnos nosotros mismos. Pareciera, especialmente en ámbitos como el educativo, que tenemos que posicionarnos ya, que urge tomar partido por un bando u otro, aunque aún no contemos con evidencia clara para justificar esa decisión.

Es cierto que la IA, especialmente cuando se usa para generar texto, no parece una “herramienta” inofensiva: esta es una metáfora de la que echamos mano para tratar de enfrentar su complejidad o para sentir que la controlamos. También es cierto, como sostiene Carlos Scolari, académico de la Universitat Pompéu Fabra, que “tenemos que dejar de pensar que los jóvenes son víctimas o tontos”, títeres incapaces de actuar con rigor y juicio, según comentó en un seminario celebrado en el ITAM en diciembre pasado a propósito de estas cuestiones. Pero también es cierto que la IA nos enfrenta a todos, jóvenes o no, a dilemas impostergables, empezando por el de si debemos impulsar su uso en las aulas y de qué manera hacerlo, en caso de que la respuesta sea afirmativa.

Entre los argumentos adversos, escuchamos que la IA es una tecnología extractivista, lo que significa que, como si de una mina se tratara, extrae información por vías no siempre transparentadas, la “materia prima” que enriquece a unos pocos. Ni hablar de derechos de autor, a pesar de que todo lo que producen las IA surge de materiales previos a los que no se les otorga crédito ni mucho menos regalías. Por si fuera poco, la IA no está exenta de prejuicios y de sesgos, y no solo al generar texto: por ejemplo, numerosos estudios alertan sobre la prevalencia, en las imágenes, de aspectos físicos, económicos y culturales asociados con el llamado “norte global”, aun con prompts específicamente referidos a otras latitudes y vivencias. Los dilemas éticos pueden ser aún más graves: pensemos, si no, en el caso de quienes pidieron ayuda a ChatGPT para suicidarse, sin que mediara ninguna objeción de esta “herramienta”, o en los múltiples casos de imágenes retocadas por Grok, la IA de X (Twitter), para desnudar a mujeres.

Más allá de los problemas éticos, que tienen que ver con la esencia de la IA, su uso en la educación es ya un hecho que requiere reflexiones urgentes y regulaciones institucionales claras. Mientras estas últimas llegan –esperemos que concebidas y redactadas por humanos–muchos maestros hemos tenido ya que tomar decisiones en el aula, donde tarde o temprano la realidad siempre acaba por inmiscuirse. De manera intuitiva, según comentamos con colegas y leemos en artículos y redes sociales, la mayoría de los docentes coincidimos en el diagnóstico y en las medidas que venimos aplicando.

Al menos hasta el día de hoy, textualmente, el uso de la IA como ghostwriter atenta contra la reflexión y contra la creatividad, no solo porque no es producto de quien “escribe” (o de su agencia), sino porque promueve un tipo de escritura fragmentario (que adora el uso de bullets o viñetas), con una estructura demasiado equilibrada (en pros y contras) e ideas tópicas, que gustan de la generalización, siempre expresada en un estilo condescendiente y soporíferamente neutro, demasiado correcto y previsible. A la IA le falta vida, como es lógico, y entonces no es capaz de incluir todo aquello que nos hace humanos al pensar y, por tanto, al escribir, algo fundamental para aprender en la universidad: nuestras emociones, experiencias y forma de ver el mundo.

Entonces, los educadores hemos tenido que empezar a adecuar nuestras actividades. Hace tiempo que supimos que las clases basadas solo en una exposición magistral ya no eran asimiladas por nadie, o que teníamos que promover un aprendizaje constructivo y más práctico. Pero a diferencia de años anteriores, ahora tenemos que poner mayor énfasis en los sentimientos y en las vivencias de cada quien, y ser cada vez más específicos. Ya no basta con aportar datos cuantitativos (que cualquier IA puede rastrear), sino que es fundamental desplegar una mirada propia, distinta de la común, repetida o general. Hay que hacer valer a ese gran excluido de la escritura académica, el yo: a cuántos no nos habrán enseñado, en aquellas viejas clases de metodología de la investigación, por ejemplo, que había que emplear un estilo objetivo, despersonalizado, centrado en el tema, y no en la subjetividad de quien escribía. Eso no nos parece posible hoy en día.

Otro cambio, relacionado con el anterior, es que se han tenido que promover más instancias de ejercitación y de evaluación oral. Trabajos en equipo, debates, entrevistas, exámenes orales y otros géneros que tal vez habían sido desplazados por la escritura hoy están volviendo al centro de la escena. Como maestros, sentimos que no se trata de ejercitar la instancia oral meramente para verificar que el autor de un texto es en efecto el estudiante. Por el contrario, como Sócrates, que mediante el diálogo ayudaba a “dar a luz” una idea, vamos pensando juntos, en voz alta, a veces a partir de la formulación de un prompt, a veces, de lo que la IA arroja como respuesta, siempre dudando y cuestionando.

Además, con la multiplicación de recursos tecnológicos, es cada vez más obvio que cada texto requiere una estrategia distinta de escritura. Cuando decidimos escribir este ensayo, por ejemplo, no teníamos claro por dónde empezar; si sería una escritura a cuatro manos sincrónica, con ambos autores en el mismo espacio físico; si abriríamos un documento compartido para ir anotando ideas y reescribiendo o corrigiendo las del otro, como en un palimpsesto; si, como finalmente ocurrió, escribiríamos a solas, cuando el trajín de la vida cotidiana nos lo permitiera, partiendo de las ideas sobre las cuales veníamos rumiando hace tiempo y sobre las que tantas veces hemos platicado. Optamos por lo último, y estas líneas son producto de un ir y venir de versiones, con comentarios al margen y oraciones o palabras en rojo, en un camino que no fue lineal, como no es lineal el pensamiento humano.

Por supuesto, otros aspectos relevantes son los de la verificación de información y el armado del texto. Mientras se confirma esa intuición de que la escritura se parecerá de manera creciente a un ejercicio de (re)lectura y edición, es un hecho que cada vez es más necesario enseñar a los estudiantes no solo a buscar bibliografía pertinente y fiable, sino también a evaluar la que propone la IA, a seleccionar lo relevante de sus respuestas y a pedirle que corrobore sus afirmaciones en fuentes verificables. Cuando está a cargo de seres humanos, el acto de escoger un autor u otro no se basa en la estadística; involucra aspectos tan diversos como la propia experiencia o formación, o la tradición de pensamiento en que uno se inscribe o de la que toma distancia. Habría que analizar en mayor detalle qué referencias bibliográficas aporta la IA –cuando las aporta–, en qué lengua están escritas y de dónde proceden geográfica, cultural e ideológicamente. Armar un texto coherente y cohesionado a partir de diferentes prompts es una habilidad compleja pero ideal para ejercitar en el aula, tanto por su vertiente pedagógica, que exige y desarrolla la capacidad de revisión y de lectura, como por su utilidad para la escritura.

La IA está atravesando nuestras prácticas y a veces arrasando con algunas. En este sentido, un ejercicio interesante es el de deconstruir lo que afirma con tanta seguridad; introducir la duda, la repregunta, el matiz.

Ahora bien, las “actualizaciones” pedagógicas que trae aparejada la IA distan mucho de ser óptimas, y si han sido relativamente eficaces en un periodo que quizás podríamos ya calificar de transición hacia no sabemos dónde, presentan también varios inconvenientes. El primero de ellos es que la IA puede realizar todas esas actividades, incluso las concebidas para no incentivar su uso o para corregirlo. Por situada y personalizada que sea una consigna, por centrada que esté en un episodio autobiográfico del alumno o en un tema cercano a su realidad, que lo obligue a tomar postura, parecen ser pocos los que, teniendo la opción de recurrir a la IA, evaden su uso para preguntarse qué piensan ellos mismos. En el mejor de los casos, la IA se revela como un intermediario entre el estudiante y su punto de vista; en el peor, se vuelve un simple sustituto. La edición, adecuación del estilo y verificación de datos –actividades que exigen una capacidad de lectura más elevada que la necesaria para documentarse y escribir un ensayo, y con la que pocos estudiantes cuentan–, también las puede realizar el chat, y cada vez mejor de lo que estamos dispuestos a admitir. Esta situación encuentra su momento más representativo cuando se le pide al alumno que reflexione sobre su relación con la IA, y lo primero que hace es pedirle la respuesta a la IA.

No se trata de culpar a los alumnos ni de acusarlos de perezosos u oportunistas. Después de todo, si hay una tecnología disponible para ayudarlos de manera eficaz en una situación determinada (por ejemplo, para empezar a escribir o para estructurar el texto según las convenciones de cierto género especializado), que es para lo que sirve la tecnología, ¿por qué no habrían de usarla? Encima, los jóvenes están sometidos a mensajes contradictorios, o más bien bastante claros, que repiten que su preparación técnica y el dominio de las herramientas tecnológicas son de las partes más importantes de su formación y la clave para su inserción exitosa en el mundo laboral. ¿Cómo se puede pretender, en un entorno que no deja de endiosar a la tecnología, que el alumno prescinda de ella en su propio beneficio?

Son los mismos mensajes que se nos repiten una y otra vez a los profesores, a quienes se nos exige incorporar la tecnología en el aula y enseñarles a los alumnos a emplearla, incluso sin saber qué entraña, cuál será el resultado de ello y, peor aún, cuando hay evidencia de que su uso no necesariamente mejora el aprendizaje. Por supuesto, habría que ver de qué tecnología hablamos –el lápiz y el papel también lo son– y de qué modo se emplea, pero es innegable el interés de apoyar la digitalización en el aprendizaje por parte de todos los actores involucrados en él, de autoridades a padres de familia y de los mismos alumnos a los profesores. Aunque a estos últimos no se les suela pedir su opinión, por considerarse que, por principio, son adversos a la innovación y están alejados del mundo real, como si el aula fuera un universo fantástico y no un punto donde convergen realidades etarias, sociales e ideológicas muy distintas, a diferencia de otros ámbitos que, quizás precisamente por vivir en una burbuja, se consideran poseedores de la verdad absoluta y de las soluciones definitivas, de preferencia tecnológicas.

Otra cuestión problemática es la paradoja de enseñar a usar correctamente la IA con el objetivo de que, una vez que esto se ha conseguido, prohibir su uso. Todos los maestros nos jactamos de reconocer una tarea elaborada con IA al primer vistazo, orgullo que inocentemente omite las decenas que seguramente dimos por buenas debido a que los estudiantes se encargaron de “humanizarlas”. No resulta muy complicado identificar un texto generado con IA cuando el alumno hace un simple copy-paste y se olvida de borrar los buenos deseos del chat, que espera que su trabajo le guste mucho al profesor. Para evitar estos casos, es necesario hacer un acompañamiento pedagógico, de manera que el alumno intervenga en los diferentes procesos de la “escritura”, desde el prompt hasta el producto final, incluyendo la adecuación del estilo según las expectativas del destinatario.

Así, el conocimiento más valioso que aún podría aportar un maestro es el de enseñar a formular prompts, mientras los alumnos discuten en equipo cuál IA o aplicación es más efectiva para humanizar sus textos. Al final de este proceso, el alumno estaría capacitado para engañar por completo a su maestro, quien a estas alturas ya no se sabe si se encuentra satisfecho o alarmado ante tal éxito. Llevando esta situación a un extremo cada vez más absurdo, la educación podría convertirse en una cadena en la que el profesor diseña sus tareas con IA, el alumno las responde con IA y el profesor las corrige con IA, en una perversa simulación vacía de todo contenido, pero eso sí, en sintonía con los últimos avances tecnológicos.

Todas estas medidas, por espontáneas o meditadas que estén, comparten una grave limitación: están concebidas para aprovechar o para desincentivar el uso de la IA, convertida, ya sea como aliada o como villana, en presencia o en ausencia, en protagonista del proceso educativo. Atrás quedaron los tiempos en que se diseñaban tareas y actividades pensando en los objetivos pedagógicos, en la mejor manera de acercar los contenidos a la clase, en desarrollar habilidades específicas según el programa académico. Cada vez más, la mayor preocupación es de qué manera evadir a ChatGPT o de qué manera convencernos de que lo estamos empleando en beneficio del alumno.

Además, en el ambiente escolar y universitario, se extiende la desconfianza hacia todo y hacia todos: desconfianza a que los alumnos deleguen todo en la IA; a que el profesor no logre interesarlos con casos y ejemplos “entretenidos”, por lo que no le queda más remedio que recurrir a la IA, y desconfianza –esta sí más que justificada– a que cualquier información que se encuentre en línea sea una invención, producto de las alucinaciones de una IA sobrepasada por la inutilidad de sus usuarios o por su intención deliberada de engañar a quien tenga ganas de dejarse engañar.

En este panorama paranoico y anárquico, donde el salón de clases oscila entre una pequeña sociedad de la vigilancia y el Viejo Oeste, los maestros tenemos que elegir el papel que deseamos representar: el policiaco, y contentarnos con vigilar y castigar el uso de la IA; el indolente, y hacernos de la vista gorda y fingir que no pasa nada; el cool, entretenido, y buscar desesperadamente un tema que interese tanto a la clase que opte por no mirar su celular mientras hablamos; el responsable, e improvisar al ritmo del avance de la IA; el autoritario, y prohibir la consulta de cualquier aparato; el empático, e interactuar con el chat al lado de los alumnos; el predicador, y convencerlos de que el uso de la IA es pernicioso, o bien, una mezcla de todas estas posibilidades, que no son más que las fases por las que todos hemos atravesado una y otra vez, sin tener en claro cuál será el final del proceso.

Sin embargo, no todo son malas noticias, o al menos queremos creer que está en nuestras manos que no lo sean. El ritmo frenético de la IA y sus espectaculares avances son una extraordinaria oportunidad para detenerse y pensar un poco las cosas. Ante el vértigo, nada mejor que la pausa. Para empezar, hay que recordar que saber usar adecuadamente una tecnología implica también saber cuándo no usarla, así como reflexionar sobre cómo modifica nuestro comportamiento. No debemos olvidarnos de que “ser usuario” de una tecnología no implica meramente “usarla”; es adaptarse –y a veces, dependiendo de la situación, someterse– a ciertas reglas del juego, las que aquella impone. La IA no debería constreñir nuestro pensamiento ni encorsetar nuestra expresión. En un escenario pesimista, toda escritura se parecerá más a la inane neutralidad de ChatGPT, pero también es posible que, por contraste, la escritura busque ser más personal, con un estilo distintivo, moldeable a distintas situaciones, pero con una identidad reconocible. Dicha tensión entre homogenización e individualidad, muy evidente en la escritura y en la creación de imágenes, es transferible a cualquier otro ámbito donde la IA puede meter su cuchara. Es tan probable como preocupante que esta diferenciación, así como el uso realmente adecuado de la IA, esté reservado a una élite educada; depende de las instituciones educativas y de los profesores que esto no suceda y que no se convierta en una nueva causa –otra más– de desigualdad.

Pero, más allá de la emergencia tecnológica, también es un excelente momento para repensar la educación en el nivel universitario y en general. Más que la posibilidad de crear una imagen en la que brindamos con Messi, quizás tendríamos que agradecerle a la IA la posibilidad de recuperar ciertas prácticas pedagógicas falsamente obsoletas –de la escritura manuscrita a la lectura en el aula– y la de reevaluar qué es necesario enseñarles a los alumnos. Es una oportunidad para decidir si se debe priorizar el desarrollo de habilidades o el aprendizaje de contenidos, sin caer en una falsa dicotomía, y para repensar la función de la universidad en esta época incierta. Son muchas las preguntas y, faltaba más, ignoramos las respuestas, pero sí tenemos algo en claro: no será ChatGPT quien nos las brindará, sino el trabajo docente de todos los días, el diálogo y el ejercicio del criterio, esa habilidad cada vez más oculta entre pixeles engañosamente luminosos. ~