Estamos a principios de los ochenta, nos encontramos en el corazón de la campiña, es una mañana de invierno. He ido con la linterna hasta el autobús escolar que cada mañana recoge a un puñado de niños junto al acceso a una de las granjas del distrito. Una pesada capa de nubes, ni rastro de la luna. Hoy es un grupito menor el que se ha reunido en la oscuridad. Tres de ellos son hermanos. Su familia pertenece al movimiento evangélico Indre Mission. Esa circunstancia suele complicar nuestras conversaciones, pero anoche ponían en la tele la serie Space 1999. Mientras esperamos el autobús allí plantados, me alumbro con la linterna la punta de las botas y pregunto qué les pareció el capítulo de ayer. Salía un robot con una lesión por quemaduras, una especie de zombi. El niño más pequeño, que se llama Jakob, es el que siempre se pronuncia sobre cuestiones morales en nombre de todos sus hermanos. Enseguida me deja claro que en su casa no ven Space 1999.

El autobús vendrá por la cima de la pendiente, y sabemos que está a punto de llegar cuando sus faros iluminan el cielo sobre el pantano. Se me viene a la cabeza otra serie de televisión que estoy viendo. No es para niños, y mi madre no comprende por qué me siento tan cerca de la pantalla cuando la ponen. No es bueno para la vista, pero ella me deja, porque le he dicho que tengo que sentarme así de cerca para comprender. Dado que es para adultos. Pero no es verdad. Tengo que sentarme cerca para tenerla cerca. Si hubiera podido meterme dentro y tocar todos los componentes, lo habría hecho. En la serie hay un religioso malvado que quiere mandar sobre unos niños, y quizá por eso no sea fácil preguntarle a Jakob si su padre los deja ver esa serie…

También puede que me avergüence por otra razón, pero el autobús del colegio no ha llegado aún, ya he apagado la linterna, así que pregunto de todos modos:

—Y Fanny y Alexander, ¿eso sí lo ves?

Nieve sucia y medioderretida bajo las botas.

—¿Eso qué es? —pregunta Jakob.

—Nada, una peli sueca —digo.

Ya se atisba un vago resplandor sobre el pantano.

—En mi casa solo vemos los documentales de naturaleza

—dice Jakob, y ahí se acaba la conversación.

—De todos modos, esa serie sueca no tiene nada de particular —digo, y si Jakob, en su condición de representante moral de sus hermanos, hubiera tenido idea de hasta qué punto estaba mintiendo, me habría incluido en sus oraciones en la escuela dominical. Porque Fanny y Alexander es lo más extraordinario que yo he visto en mi vida. Y a decir verdad es eso, precisamente, lo que hace que me sienta incómoda en aquella oscuridad: Fanny y Alexander es la puerta a un mundo que es una necesidad imperiosa.

El 18 de marzo de 1960, diez años antes de que naciese yo, Ingmar Bergman escribe en su diario de trabajo: «(pienso escribir como me parezca y como quieran mis criaturas. No como exija la realidad exterior)». Lo ha escrito entre paréntesis. Como si susurrara, como si estuviera contando un secreto. Yo lo escucho, y esa última parte de la cita, «No como exija la realidad exterior», es la que ahora arroja una luz clarificadora sobre el interés de mi yo de los doce años por aquella serie de televisión. Por eso, entre otras razones, me siento todo lo cerca que puedo de la pantalla. Porque allí dentro, en Fanny y Alexander, se nos describe cómo es ser niño, existir, pero no tal y como exige la realidad exterior, y por eso lo que veo me parece verdadero. Me da miedo el obispo, su compulsión controladora y, después, su cuerpo carbonizado de verdad. Y me encantan los cálidos salones rojos de la abuela, siempre transitados de adultos de lo más extraño. Comprendo sin el menor esfuerzo que la realidad es un sueño, y que el sueño se hace real, y después de haber visto la serie, debo aceptar la idea, tal como le ocurre a Alexander, de que yo tampoco me voy a librar del obispo.

Después vino Sonata de otoño: me sentaba cerca de la pantalla para ver bien. Fueron las caras de los adultos, los giros de sus respuestas, la luz y la intensidad… Que los adultos fueran, por fin, reales, porque los adultos de la película, esa sensación daba, eran verdaderos, al contrario que la mayoría de los adultos que deambulaban por mi cotidianidad aferrándose a lo superficial y a lo decente. Y vi Persona, Escenas de un matrimonio, Gritos y susurros, El séptimo sello…, y no entendí nada, pero sí comprendí lo más importante, aprendí a conocer el nombre y el rostro de Bergman, y mi madre me veía allí sentada en el cojín, delante del televisor… También en ella creció el interés. Que mirase, me decía, que mirase todo lo que quisiera, mientras mi padre estaba cada vez más preocupado porque al final tendrían que ponerme gafas.

En la adolescencia abandoné a Bergman. Durante un tiempo, me vi obligada a sobrevivir, y eso es algo que a veces hacemos aferrándonos a las exigencias de la realidad exterior. Pero fue un plazo breve. Llegué a la universidad y empecé a estudiar literatura sueca. Strindberg, Enquist, Ekman, Lagerlöf, y en cuanto entregué el trabajo de fin de máster, me fui corriendo a casa a escribir mi primera novela. Nunca pensé entonces que fuera culpa de Bergman, pero así fue en realidad, seguramente. Él me atraía desde el otro lado del estrecho de Öresund, y un crítico escribió sobre mi primera novela: «Lleva a Bergman en el asiento trasero todo el trayecto». En aquel momento, yo lo negué. Sostenía que era Kerstin Ekman la que iba en el asiento trasero. Pero ¿quién sabe? ¿Y si los llevaba a los dos? En compañía de Enquist, además. Un trío de lo más entretenido, ahora que lo pienso.

Pero en realidad, Bergman no surgió en mi conciencia creativa hasta más tarde. Fue en mi cuarta novela, cuando me debatía con mi papel de autora. Luchaba con la soledad y con la sensación de que tal vez fuera un sinsentido escribir un libro tras otro, para lanzarlos a lo que quizá resultara ser un vacío. El trabajo se me antojaba una lucha, y una lucha acaso infructuosa.

Hablé de mis cavilaciones con un amigo, pero él no era artista y no podía ayudarme contándome sus experiencias. Sin embargo, sí supo adónde remitirme:

—Tienes que leer Linterna mágica —dijo.

—¡Ingmar Bergman! —dije, como si se hubiera encendido una luz, y de vuelta a casa entré en una librería de viejo y compré Linterna mágica.

Lo leí una vez. Lo leí dos veces. Era como llegar a casa, o más bien: era como si por fin hubiera encontrado a un amigo que lo entendía todo. No era un amigo sin complicaciones, ni un amigo moralmente irreprochable ni un burgués, ni un abogado defensor ni un superhéroe, no, sino un amigo muy atormentado, enfermo del estómago, con una estela caótica de mujeres e hijos tras de sí, nervioso, colérico, distante; y aun así tan presente que, al leer Linterna mágica, me sentí menos afligida. Luego compré y leí todo aquello que pude encontrar en suelo danés. Los guiones, las antiguas referencias fragmentarias al cuaderno de trabajo… Iba leyendo a salto de mata, intuitivamente, como si la lectura fuera una conversación.

El redescubrimiento de Bergman dejó huella en mi trabajo; una huella palpable. En el relato Minna necesita un local de ensayo (2013) aparece Bergman entre el reparto de personajes. Lo convertí en un personaje secundario de un relato sobre una compositora copenhaguense que ha perdido la voz y el local de ensayo, y que finalmente huye a Bornholm. Solo lleva consigo un vestido playero y el bañador y, literalmente, lleva a Bergman en la mochila. La compositora lo saca de vez en cuando y él le dice lo que piensa de la situación.

«Uno tiene que hacer lo que es necesario», le dice Bergman, por ejemplo, y Minna vuelve a lo que es necesario, aunque Bergman se está citando a sí mismo: «Uno tiene que hacer lo que es necesario; si no hay nada que sea urgente o necesario, no hay que hacer nada», escribe en el cuaderno el día 26 de marzo de 1961. Pero igual habría podido decírmelo a mí aquí y ahora, desde el otro lado de la mesa, mientras escribo estas líneas, y yo habría podido responderle:

—Ya puedes tomarte el suero de la leche y apaciguarte los demonios del estómago, Bergman.

Por pura casualidad, corregí la última versión de Minna necesita un local de ensayo en la isla de Gotland, donde el Centro de Escritores y Traductores del Báltico me había becado con una estancia, con sede en Visby. No me pasó inadvertido el hecho de que Fårö se encontraba cerca de allí, ni tampoco que me habían asignado lo que el director del centro llamaba «la sala Linn Ullmann», puesto que allí se alojó y escribió la artista. (Alojarse en la habitación de la hija para escribir sobre el padre es una circunstancia que obliga…). Lo que, por otra parte, me sorprendió fue que el Centro de Escritores tuviera un cine solo para Bergman. Arriba, en los altos del edificio, podía uno desenrollar una pantalla, dirigirse a la estantería y elegir la película, el documental o la entrevista de Bergman que quisiera.

Por las noches me instalaba en la sala de cine, y me llevaba a dos poetas finlandeses que también se alojaban en el centro. Y allí nos quedábamos sentados. Vimos las películas que yo no había visto nunca. Todas las películas «intermedias», pero creo que a los poetas finlandeses empezaron a apetecerles otras cosas antes que a mí, porque la tercera noche me vi allí sola. Lo que me llamó la atención durante esas noches fue lo diferentes que éramos Bergman y yo en la expresión. En comparación, yo soy una suerte de minimalista, observé. Desde luego, Bergman no es minimalista en absoluto, constaté además. Es teatral.

Huelga decir que cogí el autobús hasta el estrecho de Fårö. Estaba lloviendo y subí al barco creyendo que, una vez en la isla, podría alquilar una bicicleta. No se podía, así que tuve que volver a Gotland, alquilar una bicicleta allí y luego volver a cruzar el estrecho hasta Fårö, ida y vuelta, y con un tiempo espantoso. Empecé a pedalear con un poncho impermeable de color rojo con el viento soplando fuerte de cara y una lluvia norteña torrencial.

—O sea, quieres que llegar hasta allí resulte de lo más difícil, ¿no? —le dije a Bergman, mientras pedaleaba con todas mis fuerzas.

«Es que ES difícil llegar —respondió él, a lo que yo objeté que la verdad es que no hay por qué hacerlo más difícil de lo que es, y él respondió como de costumbre:

—¡Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer!».

A pesar del impermeable rojo llegué empapada a la iglesia de Fårö. Dejé la bicicleta apoyada en el muro de piedra y no me costó nada encontrar la tumba. En la mochila llevaba un termo de café. Lo saqué. Con aquella lluvia, no había más gente en el cementerio, y yo ya estaba empapada, así que me senté en la tumba, me serví un café y me quedé allí bebiendo en silencio. Cuando ya solo quedaba un trago en la taza lo esparcí sobre la tumba de Bergman. Y dije:

—Tienes que acordarte de ver el lado positivo de la muerte, Ingmar. Ahora el estómago sí aguantará un poco de café. Y la verdad, me gustaría darte las gracias…

Y se las di. Bien alto. Pero sentí como si no fuera suficiente gratitud. Y tuve que entrar y sentarme un rato en la iglesia, y después subí pedaleando y me tomé un dulce en el Café Fresas Salvajes, y me harté de comprar libros de Bergman, que metieron en una bolsa de plástico del Systembolaget para que no se mojaran con aquella lluvia torrencial.

Y así volví en la bicicleta hasta el barco, un tanto desconcertada. No es propio de mí comportarme como una groupie. Nunca he sido fan de nadie. No tengo ningún gurú, ningún héroe, ninguna imagen paterna que me explique qué está bien y qué está mal, así que ¿a qué venía aquel ritual?

Gratitud, sí. Pero ¿por qué? A lo largo de los años he sentido interés por otros grandes artistas cuyas tumbas o cuyas personas jamás se me habría ocurrido rociar con café. Soy una persona sobria y equilibrada y muy trabajadora, ¡y no tengo ídolos! Pero mientras me acercaba al atracadero del transbordador vi con claridad que mi gratitud tenía que ver con el espacio de trabajo. Primero el hecho de que, con Fanny y Alexander, Bergman hubiera mostrado el camino hacia esa realidad que no se guía por las apariencias. Ingmar Bergman se había convertido en mi compañero de trabajo. Un colega y un buen amigo, que se ponía a mi disposición cuando lo necesitaba, siempre lleno de comprensión, de seguridad y de sabiduría. Y además, a diferencia de todos los demás que conozco, estaba dispuesto a acompañarme en cualquier momento hasta ese lugar en el que estoy a solas de verdad.

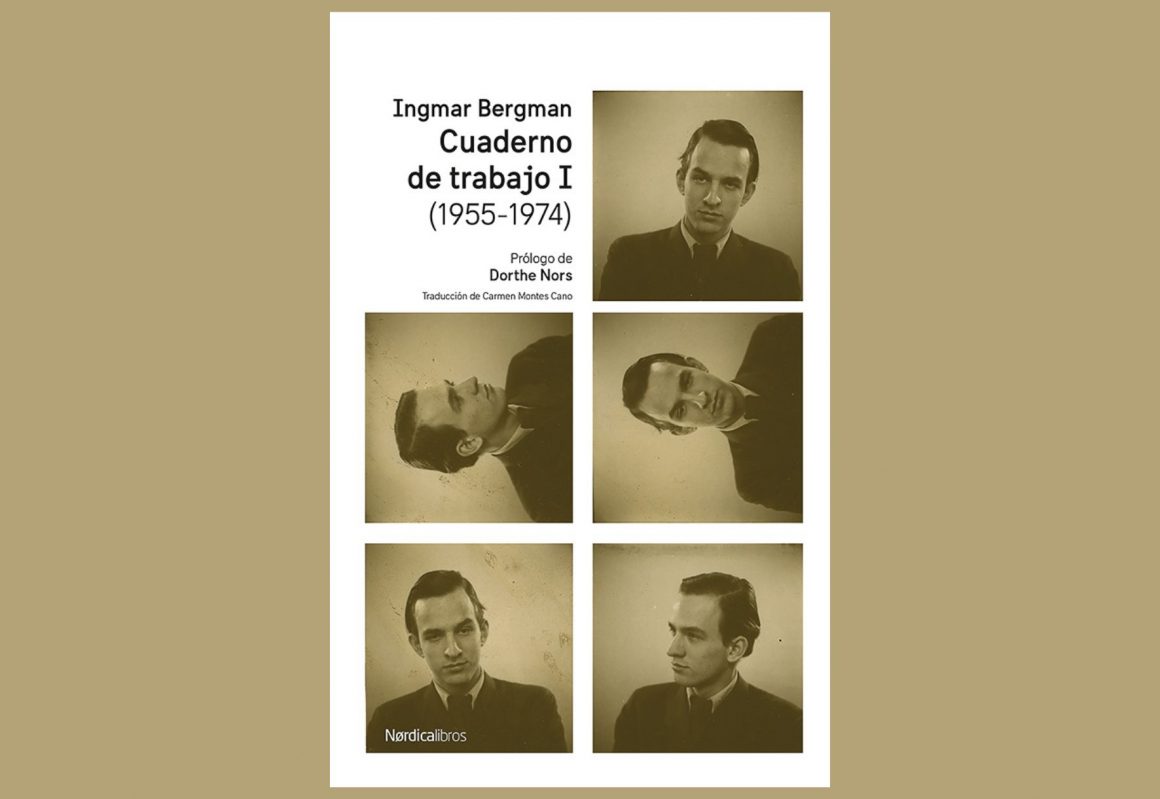

A principios de verano vino a verme una periodista de un importante diario danés. Le dije que iba a escribir el prefacio del cuaderno de Bergman, y que sentía una gran humildad ante semejante tarea, puesto que las películas, los guiones y en concreto las notas de trabajo de Bergman significaban mucho para mí. La periodista objetó que Bergman le parecía simplemente un tipo de artista de un egocentrismo insoportable. Yo había preparado una empanada de espinacas, porque la periodista venía de muy lejos, y de no ser porque acababa de meterme en la boca un buen trozo de empanada, le habría dicho:

—Sí, y menos mal.

Estoy segura de que habrá quienes lean el cuaderno de Bergman como la expresión de un genio egocéntrico que no hacía otra cosa que pensar en la misión artística que tenía en esta vida, mientras que sus hijos, sus mujeres y todo el mundo debían arreglárselas como podían. Yo no veo ese cuaderno así, es decir, como desviaciones de la moral. Yo los veo como obras generosas, y además sé —puesto que me he pasado los últimos diez años recomendando a artistas serios necesitados de un compañero de trabajo que lean a Bergman— que lo que consigue ese cuaderno lo consigue con más gente, no solo conmigo. Yo soy una de esas personas que acompañan a Bergman alegremente hasta el material más crudo para conversar con él. Es lo que llevo haciendo treinta y cinco años más o menos: hablar con Bergman acerca de todas las imposiciones de la realidad exterior que yo, pese a todo, ni puedo ni quiero obedecer. Él me lo dice entre susurros. Es un secreto, y quiere contármelo a mí: existe una versión del mundo distinta a aquella según la cual vive la gente. Los sentimientos de las personas pueden verse en cómo se comportan, cómo hablan, cómo se mueven. Que el trabajo es duro, agotador, pero también alegría, presencia y necesidad. Me susurra todo aquello que una vez hizo que me avergonzara en la oscuridad matinal, al lado de Jakob, que no hacía otra cosa que ver en la tele documentales sobre naturaleza. Bergman susurra:

«Hay en la garganta un grito de ira y de soledad y de hartazgo y de necesidad de contacto y de nostalgia y de desasosiego. Es un grito enorme y sin palabras que quiere salir. Pero hace unas horas no estaba. Y puede que tampoco esté mañana». (Cuaderno de trabajo, 10-5-71).

Eso me susurra, ni más ni menos, y yo le respondo también con un susurro: «gracias». ~