El cuento de “Los tres ositos” es tan antiguo como la humanidad. No eran tres osos sino sus espíritus, Ricitos de Oro era un hombre de Cromagnon, y, a diferencia de la niña rubia, no se libraba de ser castigado por invadir una propiedad. A pesar de que la versión contemporánea fue impresa por primera vez a mediados del siglo XIX (y luego refraseada en varias versiones, incluyendo la de los Hermanos Grimm), especialistas en folclor europeo dicen que puede rastrearse hasta la era Paleolítica, cuando los osos eran objeto de adoración. Dentro de las cavernas, dicen, se montaban altares con cráneos de osos sacrificados, y se les colocaban ofrendas de comida. En la versión primitiva del cuento, un hombre se comía las ofrendas y luego era destrozado por el espíritu vengativo de los osos. El mensaje era claro: no te metas con los dioses-osos (mucho menos si son dioses, mucho menos si son osos) porque no vas a tener un buen final. Y no te burles de las cosas que tu tribu decidió respetar.

Con el paso de los siglos, lo gore de la versión prehistórica se fue disolviendo hasta dejar el cuento más bien confuso de hoy en día. Si Ricitos de Oro es una allana-hogares, cómo juzgar a osos que comen en platos de distintos tamaños y duermen en camas que nadie ha de deshacer. Si consideran que la invasión fue grave, que se coman a la niña y punto (para eso son osos y no guías Montessori). O que alguien más la castigue, si el punto es la trasgresión. Para qué perpetuar mitos sobre otredades y misterios, si lo que queda con el paso del tiempo es la imagen de un oso irritado porque alguien probó su avena.

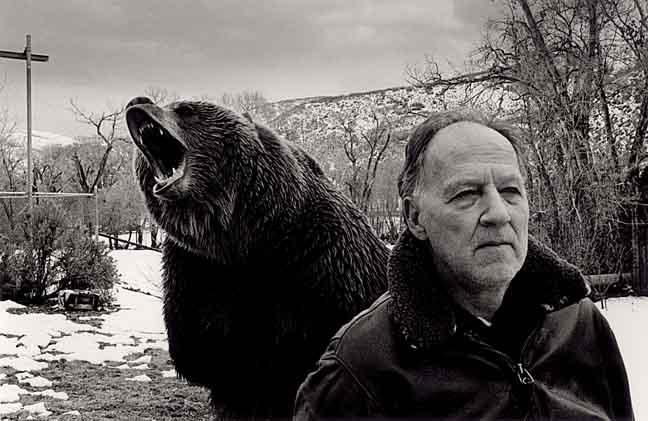

Los artistas, si son geniales, restauran el orden del mundo, aunque para ello recurran a apologías de la anarquía y el caos. Quién sabe si Werner Herzog, director obsesionado con el tema de la trasgresión, alguna vez escuchó la fábula de los tres osos, mucho menos la oscura y más interesante leyenda que la originó. Lo que parece quedar confirmado, en su oscuro y –en esa medida fascinante– documental Grizzly Man (sobre un Ricitos de Oro moderno y la mala suerte que corrió), es que su preclara narrativa parte de una visión mítica, capaz de inscribir una historia en la esfera de lo atemporal.

A partir de más de cien horas de pietaje filmadas por el propio protagonista, Herzog reconstruye la historia de un hombre, Timothy Treadwell, que durante trece veranos consecutivos viajó a una isla de Alaska para convivir con osos grises en estado natural. Un autoproclamado “guerrero amable” en la lucha por preservar una especie que, dicen los locales, nunca se vio amenazada por sus vecinos humanos, Treadwell fue devorado por un oso viejo en vísperas de hibernación. La cámara de Treadwell se cayó encendida al piso durante el ataque, pero la tapa del lente impidió que se grabara la imagen del oso destazándolo tanto a él como a su novia Amie. El audio –los gruñidos de oso, gritos humanos y, al final, el silencio– registra seis minutos de lucha contra el animal. Aunque Herzog lo escucha en cuadro con unos audífonos puestos, decide no reproducirlo para el público del documental: ahorra el elemento mórbido, pero hace que el propio silencio detone la imaginación.

Apenas el director introduce escenas en las que el guerrero amable habla con mucho dominio de todo lo que hay que saber para no morir en las garras de un oso, uno de sus pocos amigos cuenta cómo se enteró de la muerte de Treadwell por televisión. Lo que sigue serán entrevistas con todos los que tendrían algo que decir sobre el caso –padres, ex novias, ecologistas y el médico forense que rescató de su muñeca un reloj todavía en marcha–, e imágenes que muestran a Treadwell en pleno delirio mitómano, describiendo un idilio intenso con osos que ni lo voltean a ver (hubo uno, lo sabemos, y ni siquiera tuvo tiempo para sentarse a platicar con él).

La muerte del héroe no es un desenlace porque Grizzly Man no es una tragedia. Quizá la muerte de Treadwell lo sea, pero no su puesta en cámara según la voluntad de Herzog. Si lo fuera, nos sentiríamos empujados a compadecer al hombre ignorante de su destino, y con ello nos permitiríamos cierto grado de identificación. A inferir por escenas en las que Treadwell llama a los osos “Señor Chocolate” y “Tía Melissa”, toca el excremento todavía tibio de la osa “Wendy”, y habla con voz chillona de cuánto le gustaría ser gay, nos queda claro que el punto del director no es hacernos empatizar con él. Tampoco registrar las ironías obvias en la vida de un amigo de la naturaleza, sino hablar de un cierto castigo cósmico infligido no a un individuo sino a la creencia de que la armonía es inherente a la naturaleza, y a que puede encontrarse ternura en la mirada de un oso salvaje. Para el caso, tampoco es un documental que se limite a registrar. Es más bien un ensayo documentado en el que da continuidad temática a su filmografía de autor.

Sin pudores, Herzog dirige la lectura de su espectador desde las primeras escenas, cuando hace una narración en off sobre “los torbellinos oscuros de la mente” y “el cruce de una frontera invisible” que Treadwell no supo distinguir. No lo dice, pero uno concluye que es la misma frontera invisible que el cavernícola usurpador de ofrendas tuvo a mal transgredir. Que ambos personajes compartieran como destino la muerte –coincidencia que se explica no desde la casualidad sino desde el instinto de Herzog para contar lo esencial– le recuerda a un hombre moderno por qué para sus antepasados lo desconocido tenía carácter de divinidad. Le recuerda, también, que aún en los tiempos modernos la naturaleza es caótica y cruel. “En todas las caras de todos los osos que Treadwell filmó”, dice Herzog en el Grizzly Man, “encuentro que no hay complicidad, ni entendimiento, ni piedad”. Le asusta, dice, no encontrar ni rastro de ese “mundo secreto de los osos” del que Treadwell se consideraba un invitado de honor. Vistos desde un lado sano, los osos de ese mundo secreto son engendros de nuestra manía prehistórica por antropomorfizar. En casos como el de Treadwell, son construcciones delusionales que hablan de la angustia de un hombre autoexilado de la civilización.

Herzog difiere de Treadwell en lo que considera el denominador común del mundo natural. Si para el cuidador de osos éste es la armonía constante, para el director alemán es “caos, hostilidad y muerte”. Esta diferencia lo lleva a ridiculizar a su personaje enfatizando sus rasgos de payaso amanerado.

Pero el interés del director es otro, y tiene que ver con su propia obsesión recurrente con personajes que caminan por la cuerda floja de la cordura hacia la psicosis, con la naturaleza desenfrenada bajo sus pies. Si Fitzcarraldo y Aguirre, la ira de Dios tenían por protagonistas a hombres atrapados entre su incapacidad para pertenecer a sociedades jerarquizadas y la imposibilidad de trasladar sus visiones a tierras salvajes, Timothy Treadwell es un nuevo retrato en la galería de personajes extremos que hacen de su utopía un infierno terrenal.

Herzog desprecia los matices de la locura de Treadwell (el idealismo, el autoengaño), pero desprecia todavía más los estados de conformidad. No es casual que incluya testimonios, sarcásticos en apariencia, como el del piloto de helicóptero que recoge los restos humanos del estómago del oso asesino (“cuatro bolsas llenas de gente”) y que opina que Treadwell sobrevivió tantos veranos entre osos salvajes porque los animales pensaron que era “un retrasado mental”. Si Treadwell era loco o idiota, y si eso significaba que veía más allá, no es el asunto de Herzog y no salva al personaje de una muerte brutal. Sí le evita, en cambio, ser el hombre ordinario que el director nunca consideraría digno de un documental. Justo por su ingenuidad psicótica, Treadwell es para Herzog mártir de una causa doble. De la vieja cruzada del individuo contra la sociedad, y del intento inmemorial del hombre por fundirse con un plano –divino o salvaje: es el mismo– que lo haga sentirse libre de su condición mortal. ~

es crítica de cine. Mantiene en letraslibres.com la videocolumna Cine aparte y conduce el programa Encuadre Iberoamericano. Su libro Misterios de la sala oscura (Taurus) acaba de aparecer en España.