1

Me propuse escribir este artículo como lo indica el título: a doce mil metros de altura y a mil kilómetros por hora, durante el vuelo transatlántico que iba a realizar entre Buenos Aires y Madrid. Me lo propuse como una suerte de homenaje a esa proeza de nuestros tiempos que, a fuerza de costumbre, pasa inadvertida. Como si atravesar un océano y cuatro husos horarios y ver las nubes desde arriba y dejar atrás el clima veraniego y húmedo de una ciudad del sur para meterse en el ambiente seco e invernal de una capital del norte tras doce horas en el aire fuera lo más natural del mundo. Como si los seres humanos lo hubieran hecho desde el inicio de los tiempos.

No solo podemos viajar de esa forma, sino que lo hacemos con un confort que nos permite escribir artículos como este, o leer un libro, o mirar películas o series a la carta en una pantalla situada justo frente a nuestros ojos. Y hay —porque siempre la hay— gente que se queja porque los auriculares no funcionan del todo bien o porque al pollo le falta sal. Quizá si recordara que a treinta centímetros de su cuerpo la temperatura iguala a la de los pueblos más fríos de Siberia en invierno, tendría un poco más de reparo a la hora de enunciar sus reproches.

Me entusiasmaba además la idea de emular, al menos durante un rato, a los antiguos ensayistas viajeros, aquellos que iban de un lado a otro y debían escribir sus textos lejos de sus bibliotecas, sin más que un puñado de libros en el morral, obligados a citar de memoria y a ordenar sus ideas sin dejar de moverse de aquí para allá. Para nuestras mentes modernas, habituadas a echar mano de Google y el GPS ante la menor duda, el desafío se presenta aun mayor que al de aquellos escritores trashumantes. Pero fue eso lo que me propuse, a ver qué me salía.

2

Cito de memoria, entonces, a Ryszard Kapuściński, quien en algún libro se refirió a la extraña posibilidad, proporcionada por los aviones, de saltar de un clima a otro en tan poco. Antes, decía el cronista polaco, cuando se viajaba en vehículos terrestres o por mar, el cambio era progresivo, el clima cambiaba con el paisaje, poco a poco, y uno se adaptaba y se acostumbraba lentamente, casi sin darse cuenta, a las nuevas condiciones. En el caso de los viajes aéreos, en cambio, la situación es muy diferente. Uno deja un clima, un ambiente, un mundo, se mete en la cabina del avión, donde las condiciones son más o menos siempre las mismas, y en cuestión de horas sale a otro clima, otro ambiente, otro mundo. Los aviones son lo más parecido a la teletransportación que la humanidad, hasta el momento, ha podido crear.

Tal vez a causa de esa presencia casi constante de Google y el GPS y otras tecnologías en nuestras vidas, me genera una extraña fascinación ver en la pantalla del avión la información del vuelo: los mapas con la trayectoria y la indicación de dónde estamos, el tiempo que llevamos en el aire y el que falta para llegar a destino, la altitud, la temperatura en el exterior del avión, la velocidad. Me costó encontrar la opción en la pequeña pantalla delante de mí. Hasta hace un tiempo, lo normal era que todo eso se mostrara en una pantalla grande, a la vista de todos. Pienso ahora que debe haber gente que prefiera no saber nada de eso: la velocidad de vértigo a la que surcamos el cielo, las muchas horas que de todos modos restan para llegar, los muchos metros que recorreríamos hasta el suelo si el avión de pronto adquiriera sentido común y comprendiera por fin que es imposible que un armatoste de cuatrocientas toneladas pueda volar.

3

No me da miedo viajar en avión, pero me inquieta la idea de volar sobre el mar. Quizá sea un poco absurdo, porque si el avión se cae da bastante igual que sea sobre tierra o sobre agua. Pero mis sistemas mentales de defensa —probablemente (mal)educados por el cine de Hollywood— me indican que si los pilotos detectan algún problema y deben hacer un aterrizaje forzoso, es mejor andar cerca del continente. O de alguna isla, al menos. Pienso en Lost y, de inmediato, en la posibilidad de que mis circunstanciales compañeros de viaje, de los cuales nunca sabré nada, se convirtieran en los únicos seres humanos con los que pasara a tener contacto. Una posibilidad inquietante.

Más inquietante —por más real— es el hecho de que, durante buena parte del cruce del océano, el avión esté incomunicado del resto del mundo. Ya nos han perdido los radares de América, todavía no nos captan los de Europa. Si nos pasa algo, como le pasó al vuelo 447 de Air France en 2009, simplemente habremos desaparecido. El mundo actual ofrece pocas opciones de estar tan extremadamente solo como lo está este avión en esas circunstancias.

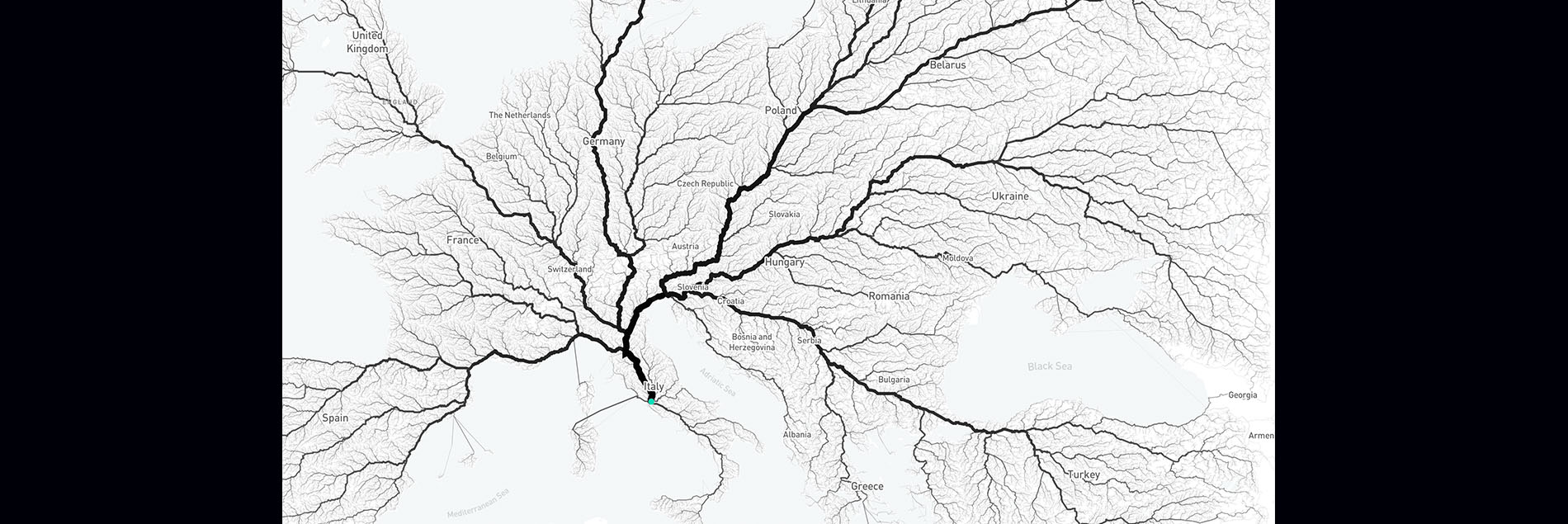

Veo el mapa en la pantalla, la trayectoria del avión que en el planisferio, debido a la curvatura de la Tierra, es una curva y no una línea recta como en la realidad, y no puedo evitar pensar en los terraplanistas, acerca de los cuales he leído y oído bastante en las últimas semanas. Los terraplanistas son quienes creen —y lo creen fervorosamente— que nuestro planeta no es esférico sino redondo y plano como una pizza. En el centro está el Polo Norte y la Antártida es un muro de hielo que rodea la pizza e impide que el agua de los océanos se derrame. Para sostener esta postura han desarrollado argumentos bastante delirantes, pero no imposibles, y así explican cómo es que hay días y noches, cuatro estaciones, eclipses y demás fenómenos. Quizá lo más sorprendente, incluso conmovedor, es la apasionada convicción con que esta gente cree en la existencia de una conspiración mundial (que no global, por supuesto), cuyos objetivos resultan por lo menos difusos, para mantenernos engañados acerca de la forma del planeta y sus implicaciones. Una conspiración de la cual forman parte, desde luego, los pilotos del avión en el que viajo, que saben la verdad pero prefieren callarla, los terraplanistas sabrán por qué.

4

Como tal vez haya sospechado el lector, no cumplí mi cometido. No escribí este artículo en el aire, durante el viaje entre Buenos Aires y Madrid. El vuelo partió muy tarde y me dio sueño enseguida y después de maldormir unas horas la pantallita me enredó con una película, primero, y con los datos del vuelo, después: los miraba de reojo mientras leía una novela. Puedo citar algunas cosas de memoria, pero no retengo datos como el número del vuelo siniestrado de Air France o la grafía correcta del apellido de Kapuściński.

Aunque quizá sí lo escribí en el aire. Porque ¿qué es escribir? En un sentido, escribir es una actividad que va mucho más allá del momento en que uno se sienta frente al papel en blanco o al cursor titilante. Cuando piensa en lo que va a escribir, cuando un cúmulo de ideas y de reflexiones y de sensaciones empieza a cobrar una cierta forma en su cabeza y comienzan a alinearse en una cierta dirección, de algún modo uno ya está escribiendo. Eso fue lo que me pasó en el avión. Estos párrafos se gestaron allá, mientras dormitaba hecho un bollo en el asiento o mientras miraba la pantallita que me informaba que íbamos a doce mil metros de altura, a mil kilómetros por hora, lejos de los radares, sobre la inmensidad del mar. Me gusta esa sensación, la de que voy escribiendo incluso cuando no escribo. A veces me parece que no hago más que eso en todo momento.

(Buenos Aires, 1978) es periodista y escritor. En 2018 publicó la novela ‘El lugar de lo vivido’ (Malisia, La Plata) y ‘Contra la arrogancia de los que leen’ (Trama, Madrid), una antología de artículos sobre el libro y la lectura aparecidos originalmente en Letras Libres.