Podríamos empezar con estas frases:

1. “Una sociedad obsesionada con todo tipo de terapias que desconfía de la política formal; que se muestra escéptica ante la autoridad y cede fácilmente a la superstición; cuyo lenguaje político está corroído por la falsa piedad y el eufemismo.” En ella “el entretenimento establece patrones educativos y crea ‘verdades’ sobre el pasado”.

2. “El yo es ahora la vaca sagrada de la cultura americana y la autoestima es sacrosanta; así que nos esforzamos por convertir la educación artística en un sistema en el que nadie puede fracasar”.

3. “El omnipresente recurso al victimismo culmina la tradicionalmente tan apreciada cultura americana de la terapéutica. Parecer fuerte puede ocultar simplemente un tambaleante andamiaje de ‘negación de la evidencia’, mientras que ser vulnerable es ser invencible. La queja te da poder, aunque ese poder no vaya más allá del soborno emocional o de la creación de inéditos niveles de culpabilidad”.

4. “La nueva ortodoxia del feminismo está abandonando la imagen de la mujer independiente y existencialmente responsable en favor de la mujer como víctima indefensa de la opresión machista”.

5. “Se pone énfasis en lo subjetivo: cómo nos sentimos ante las cosas es más importante que lo que pensamos o sabemos de ellas”.

Estas palabras no son de un artículo escrito esta mañana, sino de un ensayo que el crítico australiano Robert Hughes publicó hace 25 años, y que tradujo Ramón de España para Anagrama a mediados de los años noventa. Se titula La cultura de la queja, y aunque su subtítulo es Trifulcas norteamericanas, al leerlo da la sensación de que lo que denuncia se ha extendido enormemente, y de que muchas nuevas provincias se han incorporado al territorio que Martin Amis (citando a Bellow, que a su vez citaba a Wyndham Lews) llamó the moronic inferno. Esperemos que la anexión sea solo temporal.

El libro de Hughes es, entre otras cosas, un análisis de una guerra cultural y una crítica a la corrección política. Pero la suya no es la crítica que en la actualidad resulta más frecuente: aquella que lamenta que no se puedan expresar libremente los prejuicios. Más bien, Hughes no cree que cambiando las palabras cambiemos la realidad: un lenguaje más amable -“un Lourdes lingüístico”- no elimina las desigualdades.

Critica el relativismo cultural y algunas de las páginas más interesantes del libro son las que desmontan la historia nacionalista negra, pero no es un defensor de un canon estático. Reivindica el multiculturalismo y dice que el creador debe estar dispuesto a recibir influencias universales. Pero también defiende la flexibilidad y la capacidad de los principios de la Ilustración para integrar valores y sensibilidades distintas.

Lamenta una combinación de eufemismo y lenguaje inflamado: un exceso de sensibilidad que convive con una tendencia a la exageración en el ataque. “Hemos entrado en un periodo de intolerancia que se combina, como otras veces ocurre en América, con un gusto empalagoso por el eufemismo”. “Al mismo tiempo que el lenguaje se inflama hasta límites grotescos en el ataque, se reduce en la aprobación, buscando palabras que no puedan provocar la menor ofensa”.

Muchas de sus críticas se dirigen al Partido Republicano. Denuncia las mentiras de Reagan. Desmonta su énfasis en los “valores morales” y la invocación habitual sobre la mala senda ética que habría tomado Estados Unidos, y que exigiría un regreso a un momento anterior: tras doce años de gobierno republicano, quizá la razón de esa supuesta degradación ética no estaba en los demás sino en ellos mismos. El énfasis en los valores morales, sostiene, suple a veces la falta de una política social (otras veces camufla una estafa). Esta es otra de las lecciones vigentes del libro.

Hughes supo detectar el victimismo como sensibilidad dominante de la época. A su juicio, esa forma de ver las cosas se volvía tan frecuente que empezaba a surgir un nuevo grupo que se presentaba como víctima: los varones blancos norteamericanos.

Señalaba la infantilización de los universitarios estadounidenses y denunciaba que la izquierda del campus se felicitara cuando impedía que hablara alguien que tuviera ideas incómodas, en vez de rebatirlas: un desagradable regodeo en una mezcla de sensiblería e intransigencia que luego se ha vuelto más común.

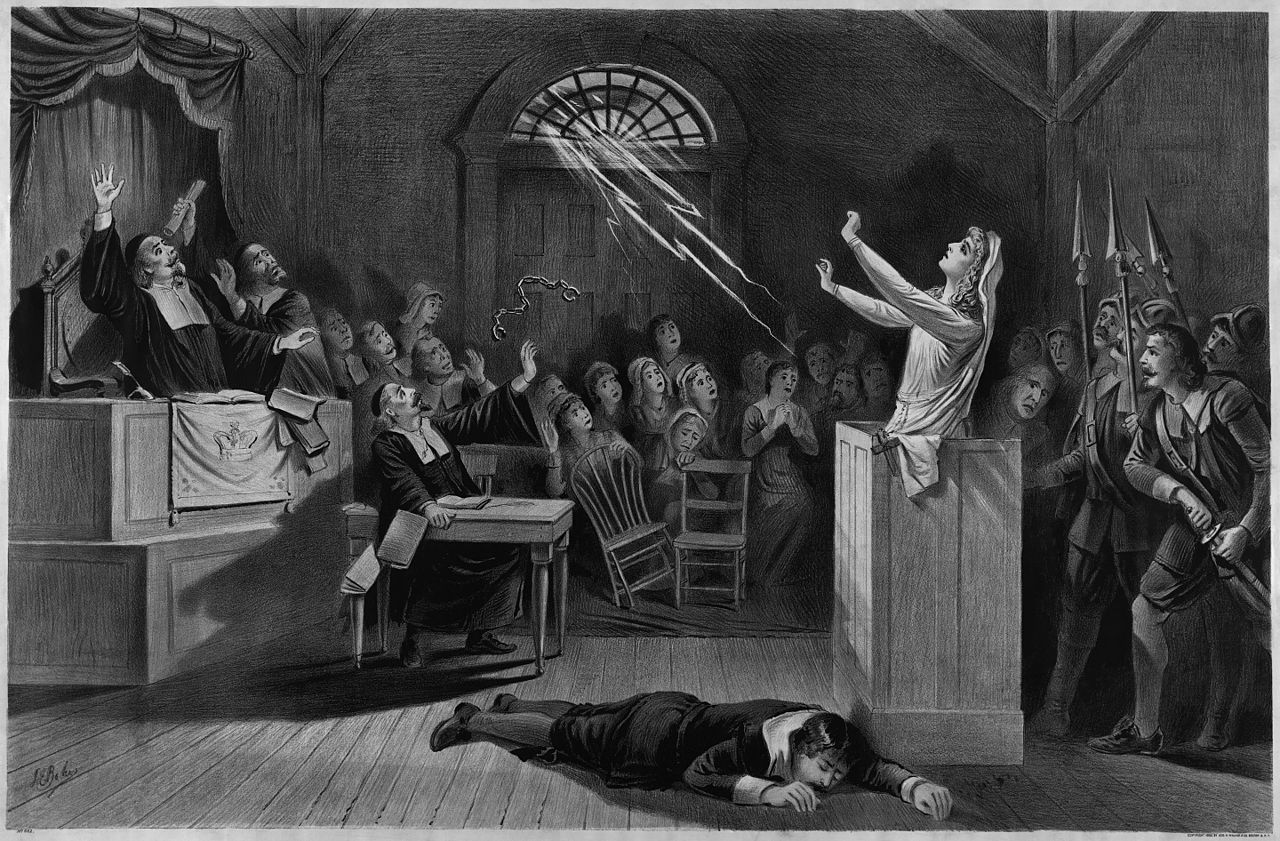

Muchas de las mejores observaciones -precisas, matizadas, a menudo muy divertidas- del libro tienen que ver con el arte. Estudia la reacción de la derecha a la obra de autores como Robert Mapplethorpe, y las polémicas sobre el papel del dinero público. Apunta un elemento de origen puritano en la forma de ver el arte en Estados Unidos. Se trata de apreciar las obras en función de su valor terapéutico. Uno de los ejemplos de esta corriente que aporta Hughes son las palabras de Harriet Beecher Stowe, la autora de La cabaña del tío Tom, que se sintió decepcionada al ver que en el Louvre “la mayoría de los hombres que había expuestos allí habían pintado con los ojos secos y los corazones helados, sin pensar en el heroísmo, la fe, el amor o la inmortalidad”.

A su juicio, hay básicamente dos sectas puritanas, con concepciones distintas de lo que debe ser una buena sociedad (y con sus demonios particulares), pero con la misma visión intolerante, literal y chata de la función de las obras de arte. Cuenta las presiones de la derecha contra obras de arte transgresoras -que a él no siempre le gustan aunque defienda que se exhiban- y desconfía del argumento de que “no se deben pagar con dinero del contribuyente”. A su juicio, es una especie de MacGuffin que sirve para dar paso a la censura: “Los esfuerzos para impedir que el dinero gubernamental subvencionara el arte ‘ofensivo’ solo eran una muestra de la voluntad general de la derecha de reprimir todo el arte ‘ofensivo’, subvencionado o no”.

Señala algunas contradicciones y dobles varas de medir. Por ejemplo, cuenta la polémica en torno a una exposición, The West as America, que era crítica con aspectos de Estados Unidos (y que incluía más de una memez, como el rechazo de uno de los participantes a los marcos de los cuadros porque los marcos rectilíneos “daban una clara muestra del poder y el control blanco”). Dirigentes de derecha criticaron la muestra por “tener una visión politizada”: como si ellos no la tuvieran, escribe el autor. La directora del museo donde se exponía recibió el apoyo de muchos artistas e intelectuales. Pero poco después, ella misma decidió eliminar la obra de un minimalista estadounidense, “una caja en la que uno miraba imágenes, una serie de ampliaciones de la foto de una mujer desnuda”. La directora del museo interpretó que la obra incitaba al público a fijarse “de una manera lasciva y sexista” en el vello púbico de la mujer, y prohibió que se mostrara (tras una campaña, fue repuesta). Según Hughes, “La buena censura -no, mejor es llamarla intervención basada en la sensibilidad en pro de la igualdad de oportunidades sin discriminación por raza o sexo- es terapéutica y redunda en favor de las mujeres y las minorías. La mala censura es aquello que la gente de pene blanco te hace a ti”.

Esto es impulsado por “una totalización de la influencia política, una creencia -común a la izquierda y a la derecha- de que no hay esfera de la cultura pública que deba estar exenta de la presión política, dado que todo lo que se cuece en ella acaba siendo político. Este es el resultado tanto de la creencia políticamente correcta de que lo personal es político, incluidos los actos de la imaginación, como de la opinión conservadora de que cualquier garrote útil para aporrear a los liberales es bueno, sin importar que alguien que no lo sea resulte espachurrado”.

“La tarea de la democracia en el campo del arte -sostiene- es hacer un mundo seguro para el elitismo”. No es un elitismo basado en la raza, el género o la clase, sino la capacidad y la imaginación. La idea puede sonar antipática y ayuda a entenderla la comparación que plantea con una actividad quizá aún más elitista: el deporte como espectáculo. “La literatura -escribe Hughes- no es un ameno curso de buenos modales cuyo propósito es darnos una guía y obligarnos a ser mejores ciudadanos de la república en la que estemos leyendo”.

La cultura de la queja sigue siendo un libro perspicaz y sugerente, y no hace falta estar de acuerdo con todas sus conclusiones para reconocer esas virtudes. Cualquiera podría haber pensado en su momento que Hughes exageraba. Quien lo lea ahora podrá extraer algunas lecciones útiles y tendrá razones para pensar que algunas veces se quedó corto.

Daniel Gascón (Zaragoza, 1981) es escritor y editor de Letras Libres. Su libro más reciente es 'El padre de tus hijos' (Literatura Random House, 2023).