Una casa editorial puede funcionar como un sistema para iluminar y contrastar el pensamiento, para complejizar la imaginación, a veces más que los mismos autores y textos. Los editores que tienen claro ese concepto amplían el árbol genealógico de nuestras lecturas, descubriendo formas de ver, idiosincrasias que tienen sentido. La consigna demasiado repetida de que el mejor libro de un editor es su catálogo se ha convertido en lugar común, carente de significado real.

En una serie de cinco artículos sobre editoriales literarias sobresalientes por su proceso editorial o por presentar características distintivas e inesperadas exploré algunas de estas ideas. El cometido de los artículos –en principio– era asomarse, comprender cómo se concibe y ejerce un oficio así, sin importar si el lector conoce la editorial, si los libros están o no en las librerías. Más que en las editoriales, me concentré en los editores: cómo piensan, y cómo ese pensamiento se refleja en la presencia física de los libros y las colecciones. Para ello entrevisté a cinco editores en geografías distantes, con la idea de expandir el contexto lo más posible: Leonora Djament, de Eterna Cadencia; Kim Kremer, de Notting Hill Editions; Sandra Ollo, de Acantilado; Jacques Testard, de Fitzcarraldo; y Jacobo Siruela, de Atalanta. (Aunque me he quedado con muchos deseos de ensayar también sobre Everyman’s Library, Pre-Textos, Ediciones Universidad Diego Portales y otras. Son editoriales que sorprenden todo el tiempo, y en los últimos años había estado tomando notas, escritas o imaginadas, acerca de ellas.) Hacia el final de la serie comenzaron a hacerse evidentes ciertas repeticiones, no en la escritura, sino en las cualidades editoriales que encontré en el camino. Ahora parece como si hubiera querido hablar de conceptos y las editoriales hubieran sido ejemplos para escribir sobre ellos, aunque en realidad fue al revés. Estos son algunos de los valores distintivos.

El editor como autor

Un editor en libertad imagina en silencio un catálogo. Después lo construye poco a poco. No gestiona una lista, sino que inventa una forma. Ese proceso genera un nuevo campo, un territorio que se convierte en contexto que servirá de soporte para tomar decisiones futuras; que se alimenta y se fortalece a sí mismo con cada título publicado. Responder con lucidez e imaginación a ese contexto –que solo es válido para esa editorial– es lo que hace sólida y atractiva a una empresa así. La tenacidad se manifiesta en una voz: todos los libros de la editorial comparten un tono establecido por el editor, no importa qué tan sutil sea (a veces ni él mismo es del todo consciente ni puede definirlo con claridad). De sus títulos, después de leerlos podemos decir: “no imagino este libro en otra editorial”; algunos dan la impresión –aunque no sea así– de haber sido comisionados especialmente para cierta colección. Esto es lo que Chartier llama la construcción de una identidad –estética, intelectual e ideológica– a través de un catálogo con títulos y colecciones. Esto es: centrarse en una esencia e ignorar todo lo demás.

Más que una buena historia, lo que nos interesa de la literatura es la voz única del autor. Lo mismo sucede con un editor: nos importa más la voz y la personalidad que pueda lograr con la identidad de sus títulos que la lista misma. Cualquiera puede lograr una buena lista, al igual que una historia bien escrita. Sin embargo, la voz propia y única en las artes no es algo que se encuentre fácilmente. Si a un libro le quitamos la trama y no permanece nada, es un libro sin voz. De una editorial podríamos decir lo mismo: tomemos un título, el que sea, y hagamos el ejercicio de “moverlo” de una casa a otra –o de una colección a otra dentro de la misma casa. Si el hipotético cambio genera ruido (el libro pierde relevancia o queda fuera de lugar), comprobamos un trabajo editorial bien hecho: el editor ha creado un espacio en donde sus títulos encajan de manera idónea; su mente se ha materializado. Si, por el contrario, el traslado le otorga más sentido o, peor aún, no sucede gran cosa, estamos ante un editor genérico, una editorial prescindible (interesada más en tendencias, méritos, mercado). Esa característica de “no intercambiable”, aun con los rasgos utópicos que la definen, me parece el aspecto más evidente de la autoría editorial, no importa si se trata de textos clásicos o contemporáneos.

Con todo esto, el editor introduce una sensibilidad social que antes era solo personal y de la que toda una lengua se beneficia. Expande, aunque su contribución parezca mínima, las formas y los contenidos de la llamada literatura universal. Es en este punto –y no en otras áreas– donde un editor que desea innovar debe hacerlo: ensayando sobre esas formas de pensamiento que solo le corresponden a él y que en su tiempo libre ha desarrollado individualmente. En este sentido, un catálogo –unido en la visión clara del editor– se vuelve mucho más que una lista de buenos libros.

La improbabilidad

Cuando un libro nos sigue sorprendiendo después de años, estamos ante la manifestación de una experiencia que no pudo haberle sucedido a nadie más y que el autor transformó en literatura, fusionándose él mismo con el texto en un acto inmortal. Con ciertos editores podemos observar un fenómeno parecido: la improbabilidad de la forma con la que trabajan es tan grande que nos hace preguntarnos qué serie de sucesos y lecturas tuvieron que acontecer –y durante cuánto tiempo– para que llegaran a inventar algo así, imposible de imaginar por alguien más. El editor y el autor no solo han visto o sentido de pronto algo –un detonante, una corazonada–, sino que pensaban y vivían con ese algo: una imagen que lleva habitando su mente por años, de maneras a veces misteriosas o no tan obvias. Esa imagen se tiene que expulsar, convertir en una obra que exprese y condense sus pensamientos, referencias y obsesiones: todas las cosas que ha tocado, observado, reflexionado durante su vida; una suerte de transcripción de la experiencia que un proceso artístico hace posible. No es algo que se ha aprendido, es algo con lo que se ha vivido y, quizá lo más importante, es intransferible. Es por eso que su materialización es tan improbable: un cambio mínimo podría haberla impedido sin que nadie hubiese notado su falta, ni siquiera el autor. Al observar el resultado da la impresión de que nada fue azaroso, que todo se sumó para crear, en este caso, a un editor o una editorial sumamente particulares, con esa mezcla tan original de estímulos que es imposible que guarde semejanza con ninguna otra. Una vez que existe, parece lógico, pero antes de eso a nadie se le habría ocurrido.

La materialidad de los libros

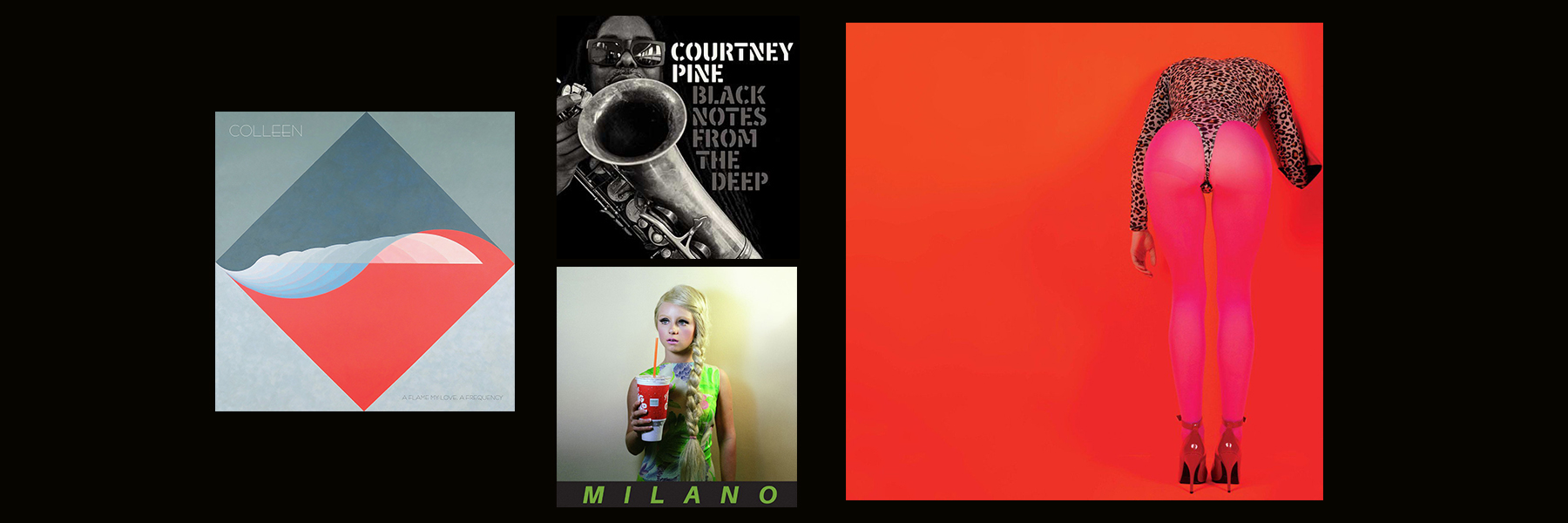

La señal más subjetiva o emocional –y muchas veces la primera– de estar ante una editorial con personalidad propia es sentir que aun siendo desconocida podemos leer sus características a la distancia. Después de ver uno o dos de sus libros, ciertos elementos esenciales se nos revelan: cualquiera de sus títulos expresa no solo el texto que contiene, sino también a la editorial en su conjunto. ¿Cómo es posible lograr algo tan complejo en un primer vistazo? Se requiere de un lector que pueda, en un simple gesto, combinar las partes en una totalidad de significados: tipografía, proporciones, papel, elementos gráficos; la sensación del libro abierto en las manos, el uso del blanco, las concordancias de valores (entre exterior e interior, por ejemplo); en suma, la identidad y dignidad del objeto completo. Encontramos –o no– un respeto por la calidad del texto evidente en el libro, pero no como pieza única, aislada o artística, sino como parte de un todo que todavía no conocemos, al menos no con exactitud.

Esta manifestación tan particular e improbable (con un cambio sutil se corre el riesgo de dilución; un par de errores y desaparece) solo se puede lograr a través de la materialización del catálogo, imposible de “leer” en formatos digitales. La emoción que se experimenta es mayor: la intención del editor ha traspasado todas esas capas –librería, catálogo, colección, autor– y de ese modo te encuentras un día con un libro desconocido, estableces una conexión emocional o intelectual inmediata con él e intuyes que deseas, o al menos te interesa, todo lo publicado bajo ese sello. Pocas editoriales pueden darnos esta experiencia (generalmente es el título el que se posa sobre la editorial, no al revés), por eso recordamos con nitidez las excepciones: esos momentos del primer encuentro, aun en los viajes, en donde aunque no entendíamos el idioma, la genialidad del trabajo del editor destacaba claramente.

El exceso creciente de objetos en el mundo dificulta la supervivencia y el encuentro con libros así. Por eso, cuando están bien hechos sus características tienen cada vez más valor: logran que la editorial sea reconocible y exprese su voz con máxima lucidez. Las librerías y algunas ferias son importantes por esto, porque propician acercamientos y accidentes que llevan a descubrimientos inusuales. Son el lugar en donde una editorial, como la mente de su editor, puede desplegarse en su totalidad ante nuestros ojos en un espacio delimitado: podemos sentir el catálogo completo, no solo tocar los libros. (Es también por eso que las librerías dispuestas por editorial son las que mayor sentido pueden transmitir a un lector literario.) Sin embargo, hay catálogos imponentes que, por su materialidad, permanecerán en gran medida ilegibles: su calidad literaria podría no ser suficiente por sí misma, desafortunadamente, como para extenderse hacia una mente simplemente curiosa –la del lector por placer, supongamos: acaso el más noble de todos.

Estos valores parecen definitivos y difíciles de encontrar. Los siguientes quizá complementen, o maticen, a los tres anteriores.

Evitar la monotonía. ¿Qué formas conviven dentro de la editorial que eviten la repetición, la ausencia de ritmo? ¿Qué juegos, formales o intelectuales, ha inventado el editor para que el campo literario que ha generado no sea solo relevante para él, sino que conmueva a todos sus lectores? La editorial ideal tiene esa dualidad: no llega a convertirse en un “sello”, está siempre tratando de redefinirlo, aunque sea en sus bordes. El editor encuentra conexiones que nadie más ve y que dan vida y variedad dentro de la lógica cerrada –pero en construcción permanente– del catálogo.

La sutileza. La lectura es silenciosa, es un acto interior: los libros lo son de igual manera: le hablan a un lector a la vez, se convierten en sus compañeros íntimos, a veces para el resto de su vida. No solo la calidez y la delicadeza: aun la timidez podría ser deseable. La invención y la fuerza deben estar en el texto, no en el libro. He comprobado que esa sutileza hace que el trabajo editorial en conjunto resalte, no la autoestima o las preferencias de una persona.

El largo plazo. El editor es transitorio: le habla a su generación (y en ese sentido se parece al traductor). Como antena de su tiempo, capta mensajes sutiles y les da voz. El escritor, en cambio, desea hablarle a la eternidad: la obra permanece. Sin embargo, cada generación tiene que rehacerla o inventarla: encontramos en las librerías ediciones contemporáneas de obras del pasado, adaptadas a nuestro momento de lectura. Aun conociendo estas limitaciones, el editor intenta mantener una esencia sin cambios sustanciales durante la vida de la editorial. Si hay estructura y claridad desde sus inicios, estará más preparada para ir en contra de las adversidades de su época. Aquí es especialmente útil una nítida planeación de colecciones: más que la “apuesta” por el libro, su inserción en una totalidad a largo plazo es lo que podría otorgarle relevancia.

Toda casa editorial notable es el resultado de una labor editorial previa. Puede haber tantas formas de hacerlo como editores. El editor debe ser capaz de ver con claridad de lejos y de cerca, en el tiempo y también en el espacio. Tiene una responsabilidad con sus contemporáneos, pero a la vez se enfrenta a su presente, y responde a este desafío con sus libros. Agamben lo dice así: “Puede decirse contemporáneo solo aquel que no se deja cegar por las luces del siglo, y que logra distinguir en ellas la parte de la sombra, su íntima oscuridad. El contemporáneo es aquel que percibe la oscuridad de su tiempo como algo que le corresponde y no deja de interpelarlo, algo que, más que otra luz, se dirige directa y especialmente a él”.

Este artículo es parte de una serie sobre editoriales literarias sobresalientes por su catálogo, su proceso editorial o con características distintivas e inesperadas.

(Guanajuato, 1976) es editor en Gris Tormenta, una editorial de ensayo literario y memoria.