1

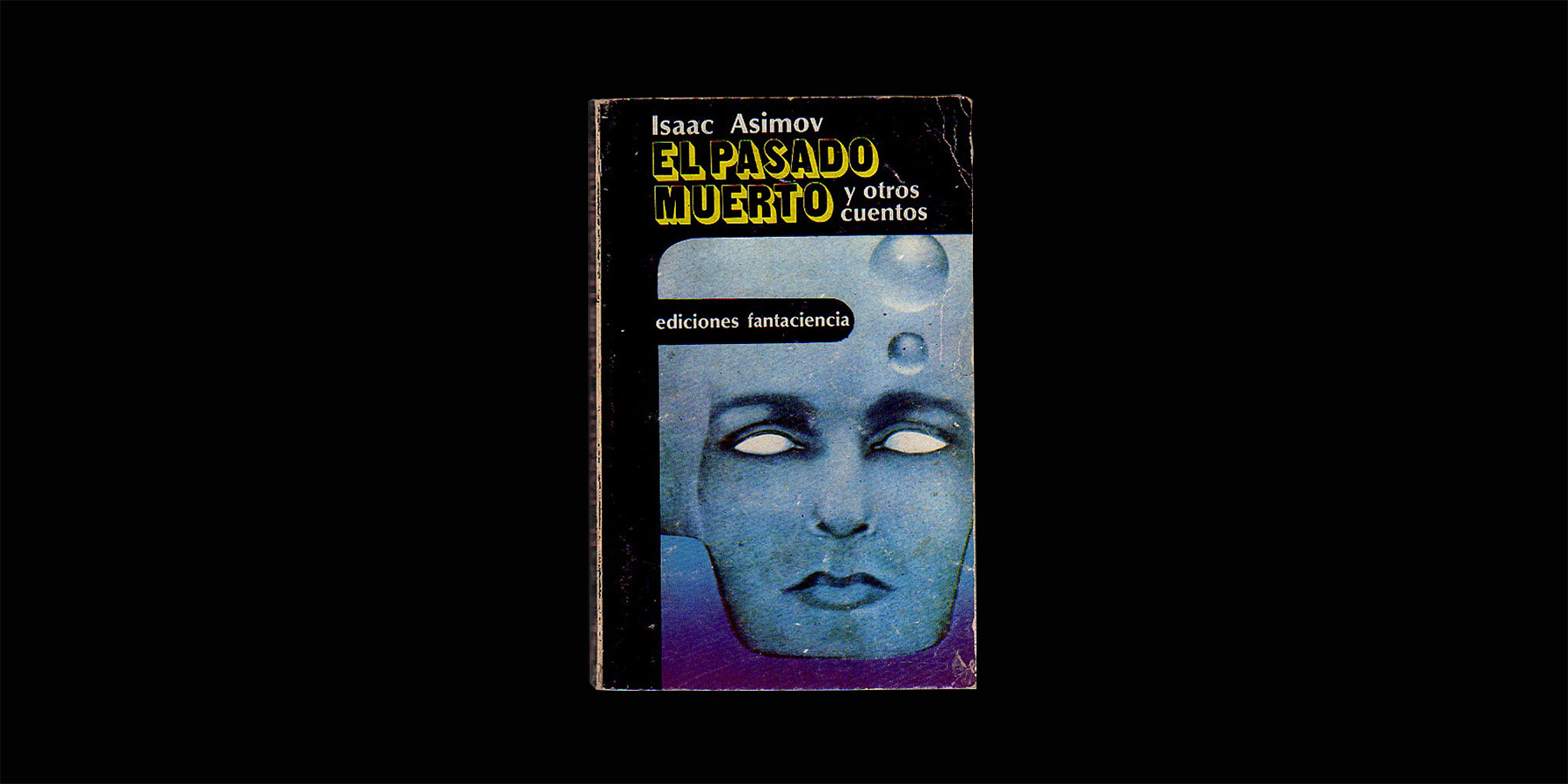

Arnold Potterley es un historiador que ha dedicado su vida académica a limpiar la pésima imagen que se conserva de Cartago. Su labor no podría ser más difícil: todo lo que se sabe sobre la extinta civilización es gracia a sus detractores, los romanos. Sin embargo, una tecnología restringida podría mostrar una imagen más neutra sobre los cartagineses: la cronoscopía, el arte de escudriñar el pasado como si los siglos fueran canales de televisión. Potterley imagina que el gobierno es capaz de ver cualquier evento de la historia desde una pantalla. ¿Por qué la rotunda negativa a prestarle el control?

2

Según la leyenda urbana, los rusos que padecieron a Stalin podían ser tan paranoicos como el dictador: ponían almohadas sobre los teléfonos para que los espías del gobierno no pudieran oírlos. Cuando escuché por primera vez la anécdota, me pregunté por qué un gobierno gastaría de esa forma sus recursos: ¿qué podría haber descubierto espiando a millones por la bocina, que el estofado se hizo con papas rancias?

Años después descubrí que los gobiernos no necesitan motivos; espían porque pueden. En cambio, nosotros los simples mortales necesitamos a toda costa nuestros secretos, incluso los más anodinos. Ahora mismo, mientras escribo, una pegatina azul tapa la cámara de mi computadora.

3

La mayoría de las distopías se presentan como un terror consumado; cuando mucho, a veces se ofrecen explicaciones parciales de la catástrofe. En cambio, en “El pasado ha muerto” asistimos a la gestación accidental de lo que más tarde sin duda será distópico.

Precursor directo de las grabadoras oculares de Black Mirror, el cronoscopio imaginado por Asimov tiene una limitante crucial: a medida que se retrocede en el tiempo, la fidelidad de la imagen empeora. Como las viejas televisiones que perdían calidad de forma gradual al pasar de un canal a otro, retroceder cincuenta años hace que las siluetas sean difíciles de distinguir; retroceder dos mil años es simplemente imposible.

El problema que deben enfrentar los personajes del cuento de Asimov no es si debe restringirse el acceso al pasado cercano, sino qué es o, más precisamente, dónde comienza el pasado. Con un cronoscopio no puedes espiar el segundo presente, pero sí el momento inmediatamente anterior: “El pasado muerto es sólo otro modo de designar el presente vivo”: en el cuento de Asimov no muere el pasado; muere la intimidad.

4

Como la salud que solo se valora desde la enfermedad, hay derechos que sólo se aprecian hasta que son vulnerados. Antes de la popularización del internet, hace escasos 20 años, nadie consideraba que la privacidad fuera un derecho sobre el cual los gobernantes tuvieran que pronunciarse de tanto en tanto. ¿Quién podría o querría meterse en mi alcoba?

Todo cambió cuando Edward Snowden reveló que el gobierno de Barack Obama espiaba a todo el mundo de forma masiva por medio del programa PRISM. Pero incluso después de las revelaciones a muchos no les quedaba muy claro por qué estaba mal que el gobierno supiera todo de ti.

Para comunicar el agravio que representaba PRISM, el comediante John Oliver llegó a una solución práctica: la gente se escandaliza cuando pones sus genitales de por medio: los mismos entrevistados que ignoraban quién era Snowden y restaban importancia a sus revelaciones, se convertían en potenciales jacobinos al enterarse que “el gobierno tenía un programa secreto para juntar sus fotos de penes”.

5

Hace años, cuando internet no parecía una jaula, más de un desconfiado se preguntó dónde quedaba el chanchullo. Un poco menos de pereza legal hubiera bastado para saciar la duda: en la parte nunca leída de los contratos digitales se encuentra la cláusula donde acordamos entregar nuestra intimidad a cambio de muy poco.

No soy el primer luddita en potencia que se muestra preocupado porque un algoritmo de red social sepa más de mí que yo mismo. Sin embargo, me preocupa más que en algún momento haya aceptado esa cláusula con una tranquilidad desconcertante. Aún así admito que realmente no hubo ni chanchullo ni secreto: si en algún momento nos vieron la cara, fue al dejar que firmáramos los contratos con un solo click.

6

Los tiempos de Trump hacen que Obama parezca un santo. Mientras la actual administración prohibió a las personas transgénero en el ejército, Obama encomió a que sus soldados salieran de cualquier clóset. A la postre, sin embargo, el apoyo aparente de Obama a la comunidad LGBT es apenas coherente: ¿para qué debería esconder un soldado su identidad o sus preferencias sexuales cuando el gobierno ya las sabe?

En la fallida distopía de Dave Eggers, El círculo, un personaje invoca el fantasma de 1984 con un mantra terrorífico: “un secreto es una mentira”. La política de apertura de Obama puede explicarse en los mismo términos: ¿para qué pedirle a los soldados que se escondan, para qué pedirles que mientan?

No importa lo que haga Trump, el ejército norteamericano no volverá a los tiempos del “no preguntes, no digas”; “un secreto es una mentira” llegó para quedarse.

7

No me preocupa vivir en un cuento de Asimov; sin embargo me aterra que lo aceptemos sin mucho escándalo. En ese sentido hacen falta más distopías donde los personajes se muestren plenamente conformes con su desgracia; tramas así podrían ofrecer no sólo un reflejo de la catástrofe sino una solución: entre nosotros y los personajes de Asimov hay una diferencia: algo me dice que ellos no hubieran dado click.

(Ciudad de México, 1988) es autor del poemario Código Konami y la novela Los suburbios.