A Henri Donnadieu

El Nueve tenía 120 apretadísimos metros cuadrados. Estaba en la calle de Londres, número 156, en la Zona Rosa, y abrió de 1977 a 1989. Había sido un restaurante que estuvo cerrado dos años antes de que Henri Donnadieu y Manolo Fernández lo convirtieran en la exitosa disco-bar. Fue muy concurrido por el público gay de clase media alta de los años ochenta, y vivió, en la ficción y en la realidad, el acoso homofóbico, la extorsión y la clausura por parte de las autoridades del Distrito Federal –entonces, como todo el país, bajo el yugo priista–, además del implacable azote del sida, que diezmó cruelmente primero a esa población y luego, sin miramientos, a todo el mundo.

El Nueve ahora cobra renovada fama gracias a la serie Tengo que morir todas las noches. Dirigida por Ernesto Contreras y Alejandro Zuno, toma el libro de Guillermo Osorno (Tengo que morir todas las noches. Una crónica de los ochenta, el underground y la cultura gay, Debate, 2014) como pretexto y punto de partida para una ficción en la que (des)conocemos a otros protagonistas y, sí, otra discoteca, esta espaciosa, con amplios salones y luminosos tocadores. (El propio Donnadieu escribió poco después su novelesca biografía: La noche soy yo, Planeta, 2019, que es complemento obligado del libro de Osorno.)

La serie ofrece una aceptable recreación de la época y se potencia con la actuación de solventes actores y actrices, en su mayoría de la comunidad LGBTQ+; rostros y presencias post almodovarianas que refrescan la pantalla, particularmente Brays Efe, Silvia Navarro, Nova Coronel –una grata revelación–, Cristina Rodlo, David Montalvo y, en el papel estelar, José Antonio Toledano como el joven Guillermo que llega a la capital para estudiar periodismo. Sus ocho episodios se permiten no pocas licencias con respecto al minucioso reportaje–crónica de Osorno y despliegan varias subtramas que tienen como principal objetivo atraer a una audiencia contemporánea.

La verdad es que El Nueve consistía en apenas dos salones, uno frente a la barra y otro que era la pista de baile, con dos apretados baños, uno para hombres, otro para mujeres y los dos para “quimeras” –como decían mis amigos gays de esa época, ya casi todos muertos–, una cocina mediana y una pequeña bodega.

En ese espacio se apretujaban cada noche cientos de personajes que parecían romper la ley de la física que dice que ningún cuerpo puede ocupar al mismo tiempo el lugar de otro, para bailar lo más fresco del pop en inglés y en español que Barry –se parecía a Barry Manilow– o Freddy hacían retumbar a todo volumen, encerrados en su nave-cabina espacial (los dos DJs ya descansan en paz).

El Nueve estuvo abierto durante el gobierno de Miguel de la Madrid (diciembre de 1982–noviembre de 1988) y el primer año del de Carlos Salinas de Gortari. En diciembre de 1989, la Delegación Cuauhtémoc decidió clausurarlo de manera arbitraria después de una redada igualmente injusta y salvaje, en la que decenas de parroquianos –en su mayoría homosexuales– fueron detenidos y humillados. Víctor, uno de los porteros, estuvo encarcelado varios años. (Ah, ese Víctor… Una noche llegó al Nueve el querido crítico de arte, historiador y novelista Olivier Debroise [1952–2008] acompañado del cineasta alemán Werner Schroeter [1945–2010], uno de los más radicales e innovadores de la posguerra, director de La muerte de María Malibrán, 1972, y Palermo o Wolfsburg, 1980. El buen Víctor no los dejó entrar pues, les dijo, no cabía un alfiler, lo cual era cierto. Intenté convencerlo, pero no cedió. Olivier y Werner se fueron a El Taller, la discoteca de Luis González de Alba, a unas calles de ahí, en la avenida Florencia, y que era exclusivamente para hombres, de preferencia sudorosos, en untados jeans y camisetas. A Alejandra Bogue, por ejemplo, le negaron la entrada.)

La clausura fue un miércoles. Ese día no habíamos ido al Nueve; Roco, el cantante de Maldita Vecindad, y yo estábamos en casa de unos amigos y vimos la noticia en la televisión. Una de las discotecas más emblemáticas, símbolo de libertad y tolerancia, llegaba a su fin. Días después también la gigantesca discoteca Metal, a unas cuadras de ahí, en la calle Varsovia, otro proyecto flamante de Donnadieu y Fernández, sería clausurada apenas a unos días de su inauguración.

A mediados de la década de los 80, el monero y artista Ramón Sánchez Lira, “Mongo”, y yo publicamos La Regla Rota, una revista contracultural de arte, rock y humor. Henri nos invitó a presentarla un jueves. Organizamos un performance de Marcos Kurtickz, un concierto de Ula –cantante de Casino Shanghai– y una programación musical muy heterogénea, de Marilyn Monroe a Los Xochimilcas. No cabía un alma, nuestros invitados estaban extáticos, entre artistas, escritores, periodistas, músicos, gente de teatro y de cine. Una nueva fauna se enrolaba en las filas del Nueve, y muchos empezaron a asistir otros días de la semana. La discoteca gay se democratizaba y se abría a todos. Se volvió una supernova, literalmente.

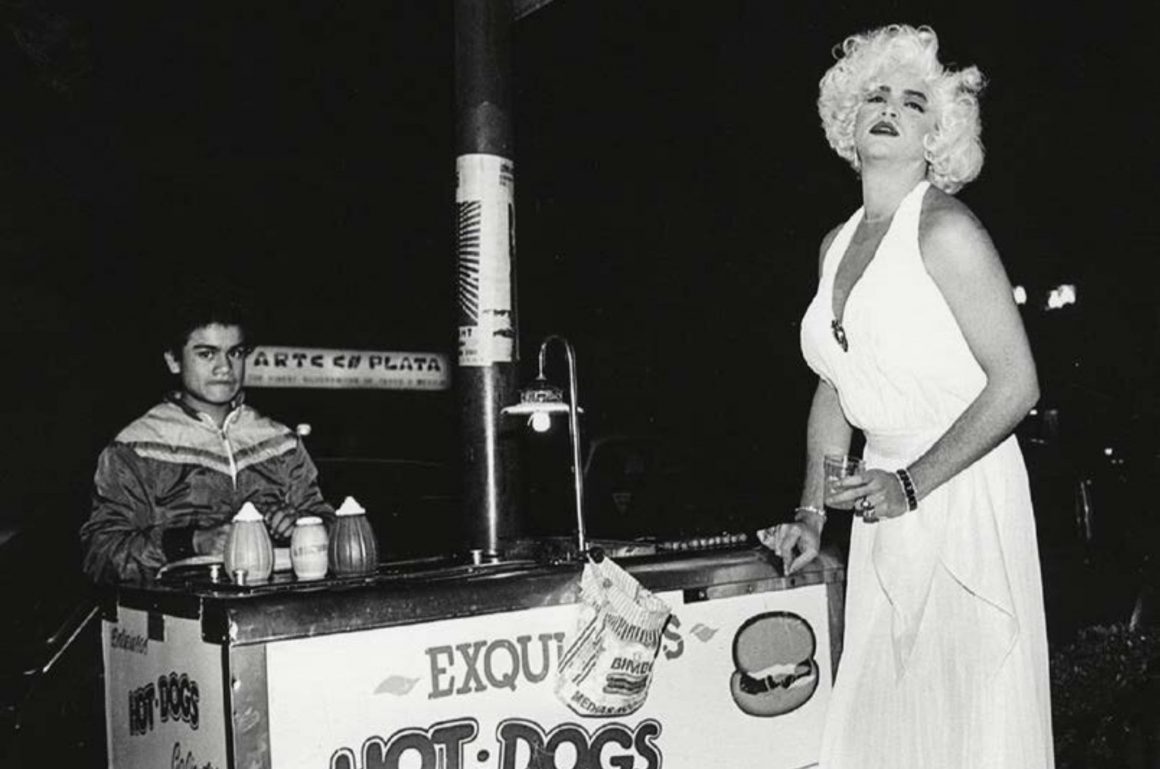

Henri tiene un doctorado en Ciencias políticas por la Sorbona –tuvo profesores como Maurice Duverger y Raymond Aron– y una de sus tesis es que la cultura se difunde mejor si hay un poco de diversión. Eso hicieron él y su socio Manolo. Fundaron la Kitsch Company, que representaba parodias y números musicales estelarizados por el talentoso y enorme (medía dos metros de altura) Jaime Vite, cuyas caracterizaciones de Marilyn Monroe o Klaus Nomi fueron geniales. Además crearon el Nueve de Oro, un premio que otorgaban a personalidades de la farándula y el arte. En la discoteca se dejaron ver, en una sola noche, celebridades como María Félix, la española Lola Flores y el escritor cubano Severo Sarduy. Por ahí pasaron Irma Serrano, Tere Velázquez, Nacha Guevara, Carlos Monsiváis, Cachunes y Timbiriches, Sasha Sokol, la inefable Pita Amor y la imponente Xóchitl, madrina de El Nueve a cargo de la gestión de los permisos; la famosa travesti tenía un burdel en el que regenteaba a actrices y cantantes y al que asistían políticos y empresarios.

El poder de convocatoria de Henri Donnadieu era mágico y todo mundo quería estar cerca de él. Usaba elegantes sacos de colores y tenía una sonrisa casi permanente. Nunca ha podido pronunciar bien el español, ni tampoco mi nombre.

Henri quedó encantado con la noche de La Regla Rota y nos pidió que todos los jueves organizáramos algo. El rock empezaba a salir del letargo en que lo había sumido Gustavo Díaz Ordaz y pensamos que sería una buena idea que tocaran en El Nueve bandas como Santa Sabina, Maldita Vecindad, Las Insólitas Imágenes de Aurora (después Caifanes), Café Tacuba, Fobia, Bon y los Enemigos del Silencio, El Personal (de Guadalajara), bandas punk como Atóxxxico y Masacre 68 y algunas más que no alcanzaron el éxito ni la fama. Incluso El Tri y Rockdrigo tocaron ahí, este último unos meses antes de morir sepultado en su edificio durante el terremoto de 1985. El Nueve tuvo un papel fundamental en el auge del nuevo rock mexicano, y habría sido un buen soundtrack para la serie.

Fiestas temáticas, de cumpleaños y de disfraces, performances, peleas de box, funciones exclusivas de cine, como Querelle, de Fassbinder, y Yo te saludo María, de Godard, que ocasionó la clausura por unos días, pues el crítico Andrés de Luna publicó una reseña y las autoridades, ni tardas ni perezosas, alegaron que había sido una función clandestina, o algo así.

El Nueve era un hoyo negro que absorbía a los más variados personajes. Muchos de ellos fueron capturados por las cámaras de Armando Cristeto, Pedro Meyer y Rubén Ortiz, entre otros fotógrafos. Aunque había otras discotecas y antros en la Ciudad de México, ninguno tenía la magia de este pequeño lugar: una chica colombiana nos dijo que lo más parecido al Nueve era la Cantina de Oga, de La guerra de las galaxias.

Estos apuntes son apenas una probada de todo lo que fue aquella mítica y frenética discoteca cuya recreación glamorosa se aprecia en Tengo que morir todas las noches. Vale la pena ver esta serie como una invitación a sumergirse en esa época turbulenta en la que, en medio del acoso y la represión, todo estaba a punto de cambiar en la Ciudad de México. ~