El año es 1978. Vicente Rojo, en ese entonces de 46 años y ya con una trayectoria amplia, y sobre todo fecunda, en la exploración de las artes, el diseño, la tipografía y la edición (desde enclaves fundamentales como la Imprenta Madero, Ediciones Era, los suplementos México en la Cultura, del diario Novedades, o La Cultura en México de la revista Siempre!), invita a José Emilio Pacheco, siete años menor que él, y también con una sólida carrera en los senderos de la poesía, la narrativa y la crónica (ya ha publicado, entre otras obras, los poemarios El reposo del fuego (1966) e Irás y no volverás (1973), la novela El principio del placer (1972), con la que ganó el Premio Xavier Villaurrutia, y ya es autor del vastísimo trabajo de registro, reflexión y construcción del México moderno en su columna Inventario), a escribir un poema sobre la infancia para hacer un libro-objeto colaborativo.

Vicente Rojo ya había colaborado con otros escritores. Con Octavio Paz, por ejemplo, diez años atrás había materializado el inigualable libro-maleta Marcel Duchamp o los hipnóticos Discos visuales. Ya había publicado el primer libro de Carlos Monsiváis, Principados y potestades (dentro de la serie de obras que hacía anualmente para regalar a los contertulios de la Librería Madero, donde también publicó a Manuel Felguérez, León Felipe o Gil Vicente, por mencionar solo a algunos), y había expandido su reflexión conceptual y material del libro a través de los talleres Multiarte, una extensión de la Imprenta Madero, a cargo del serigrafista Enrique Cattaneo, donde confeccionó e ideó diversas obras.

Pero volvamos a la invitación: era 1978 y Vicente quería hacer, junto con José Emilio, en los talleres Multiarte, un libro (o un espacio-libro) colaborativo que hablara sobre la infancia. La convocatoria implicaba un principio muy claro: el poema no habitaría con palabras las imágenes que creara el artista plástico, ni estas ilustrarían las evocaciones poéticas. La idea era crear un libro-diálogo, un espacio común, un artefacto visual y lírico que en su materialidad expandiera las líneas de lectura de los versos y las imágenes. Un libro de artista, de tiro corto, que terminó fundando un jardín de niños donde ambos, Vicente y José Emilio, como si del incesante golpeteo de una fuente se tratara, acercan al lector evocaciones, instantes, reflexiones, distorsiones y memorias de su infancia y de la infancia del mundo. Un jardín de niños que extienden para nosotros, sus lectores, y en el que nos recuerdan que la infancia no es impoluta ni es sencilla; que el espacio de la niñez es también el espacio del mundo y del conflicto, el de la familia, las pérdidas, la guerra y la destrucción (recordemos aquí que ambos crecieron en los años de la segunda Guerra Mundial y de la Guerra Civil española), de la creación y las posibilidades, liberadoras o tiranizantes. Porque en la niñez todo es potencia, de lo mejor y lo peor del ser humano. Cito a Pacheco:

Pero el niño reinventa las palabras

y todo adquiere un nombre. Verbos actuantes, muchedumbre de sustantivos. Poder

de doble filo: sirve lo mismo

a la revelación y al encubrimiento.

Cuando el objeto ya no está,

cuando los actos mueren

queda aún la palabra que los nombra, fantasma de presencias que se disuelven.

La niñez es también el espacio del origen, el jardín que uno habita incesantemente, del que cosechamos sentidos y nos enraíza en este flujo de tiempo que es la vida.

Vicente Rojo contaba que cuando recibió el poema de José Emilio y se enfrentó a la crudeza de la evocación de algunos versos, decidió también revisitar su niñez recuperando lo doloroso: Barcelona bombardeada, el exilio, los aviones de guerra, la pérdida, sin dejar de lado, desde luego, la sorpresa, la paternidad (propia y la de Francisco Rojo Lluch, su padre), el mar, entre muchas otras sutilezas y memorias.

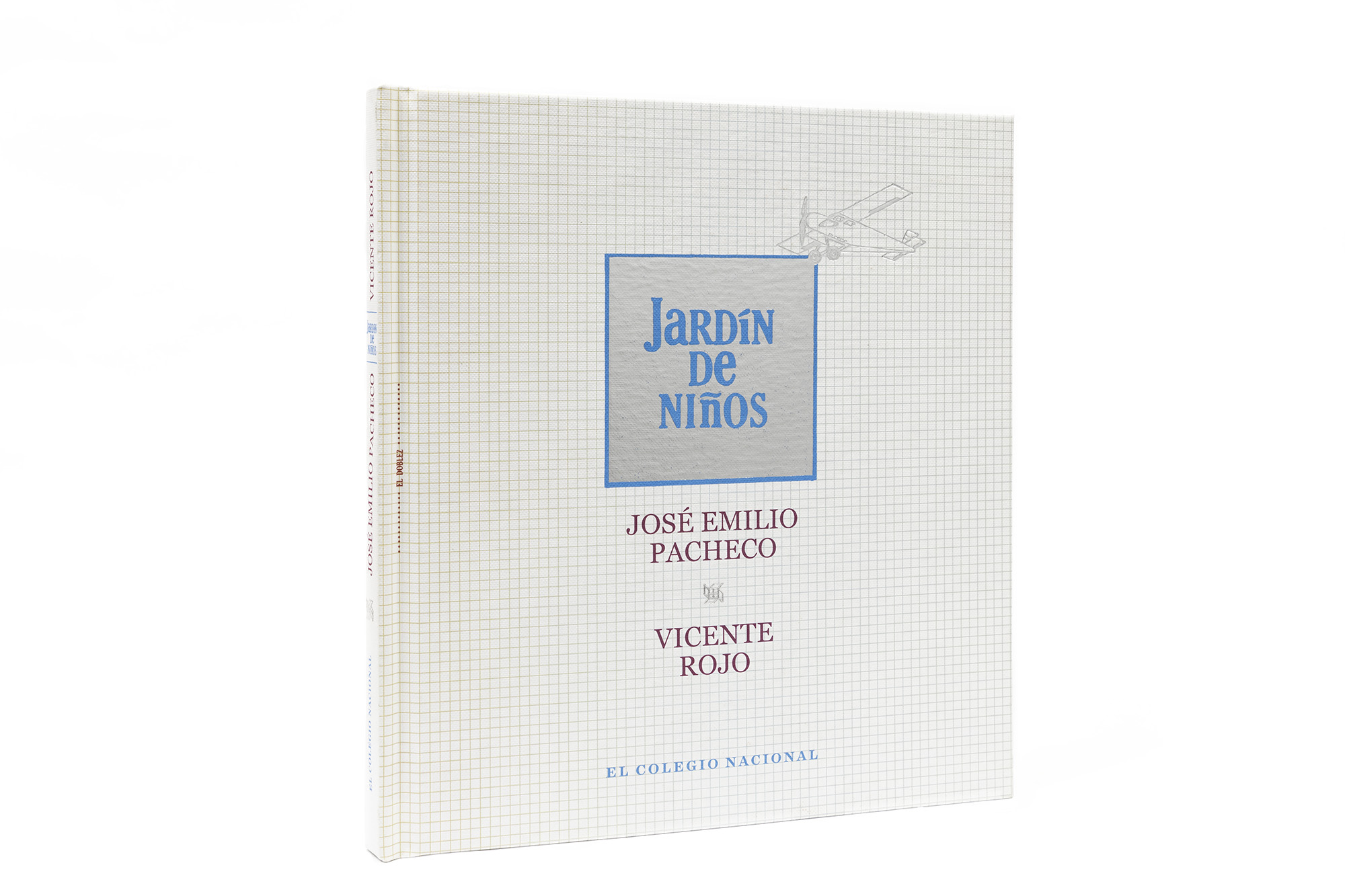

El resultado de este esfuerzo conjunto fue un libro de artista, impreso en serigrafía por el maestro Cattaneo, que contó con un tiraje de 120 ejemplares, numerados y firmados por ambos autores. El libro es casi cuadrado, de 37.5 x 33 centímetros; está encuadernado con una espiral metálica y contenido en una caja. Se compone de dos papeles diferentes: uno ligeramente texturizado y de color café tenue, para los textos, y otro blanco (a veces desplegable) donde se imprimieron las serigrafías. Para estas últimas, además del registro extraordinario que lograron para degradar colores, emplearon una tinta plata. El libro también contiene un acetato con la impresión de la primera imagen que Vicente recuerda de un periódico (se trata de niños muertos en un campo de concentración), un lienzo pegado en otra de sus páginas, un clip y una serie de postales finales que reproducen papelería y caligrafías de ambos autores cuando eran niños (está, por ejemplo, la platilla que le mandaron hacer a José Emilio con la frase “Debo portarme bien en el salón de clases”, o una publicidad de las “Travesuras de Guillermo”, que Vicente recuperó de su niñez en Barcelona).

Todo lo descrito anteriormente expone un territorio editorial único, en el que el autor-artista construyó ese jardín de niños ya evocado y ensayó sobre el espacio del libro y su intervención en él. Gracias a ese registro que permiten los libros de artista (por su unicidad y su elaboración manual), nos enfrentamos en ese volumen a un ensayo visual que no solo contiene registros de la memoria sino premisas sobre el trabajo que el Vicente adulto tanto cultivó: el del diseño editorial, entendido como otro horizonte del juego, de la vida, de la creación y de la difusión cultural. Están ahí los guiños que hace a las marcas de corte o doblez de los pliegos, las retículas que habitan las páginas, las materialidades múltiples.

Vayamos ahora al 2019. En el contexto del octogésimo aniversario de José Emilio Pacheco, así como los primeros ochenta años del exilio republicano español, surgió la idea de volver a este libro en el que se conjuntaban ambos creadores, los dos miembros de El Colegio Nacional. Primero gracias a Laura Emilia Pacheco, y después a Cristina Pacheco y al propio Vicente, quienes abrazaron entusiasmados la iniciativa, comenzó el recorrido que nos permitiría habitar nuevamente ese jardín, pero ahora con un nuevo objetivo, indisociable de la institución en donde lo publicaríamos: llevarlo a miles de lectores y socializar lo más ampliamente posible la experiencia estética y lectora de ese libro.

Así, de la mano y con la guía de Vicente, comenzamos a dejar atrás el formato original del libro de artista (coincidimos desde el inicio en que no queríamos hacer un facsimilar) para ver de qué manera podíamos traducirlo, de la forma más económica posible, a lo que podríamos llamar una edición de línea, hecha en offset, que alcanzara los 1,500 ejemplares. Era fundamental encontrar un nuevo formato con el que optimizáramos la cantidad de papel, así como resolver todas las cuestiones técnicas y materiales que nos permitieran, desde el trasvase y la reescritura material que implicaban la nueva edición, respetar en la medida de lo posible la experiencia lectora del original. Iniciamos así un trabajo sumamente estimulante y vital que ocupó largas jornadas e inquietudes de todos quienes participamos en el proceso desde El Colegio Nacional. Jornadas marcadas por la complicidad, la emoción y la entrega de un pequeño equipo de fotógrafos, diseñadores, retocadores de imágenes, abogados y editores que hizo posible la llegada de la nueva edición a las librerías de todo el país. Eso es quizás lo que más le entusiasmó a Vicente desde que le hice la propuesta: saber que nuevos lectores, cientos e improbables, iban a poder experimentar algo parecido a lo que la edición original provocó en sus testigos.

Vicente Rojo se definía a sí mismo como “un trabajador de, por y para la cultura”, lo que significaba, en esencia, “trabajar para la vida”. Así lo expresó en su discurso de ingreso a El Colegio Nacional, un documento bello y sincero que permite comprender las coordenadas creativas, intelectuales y biográficas que guiaron su labor artística y su vida. Ahí mismo, al rememorar sus años de formación en la Oficina de Ediciones del INBA, sostiene que Miguel Prieto –su maestro y a quien considera el iniciador del moderno diseño gráfico en México– “practicaba una manera de ‘democracia visual’, lección que heredé y trato de practicar hasta la fecha.” Esta noción democrática y socializadora, que le imprime tanto valor al diseño de un boleto como a la conceptualización de la portada de Cien años de soledad, la ejecución de un gran lienzo o a la construcción de una fuente, es lo que emocionaba en lo más profundo a Vicente sobre la nueva edición que hacíamos. Era la adaptación, la traducción de materiales, la experiencia humana común, la reactivación de la memoria y la suma de voluntades que entraron en juego lo que vibraba en cada reunión que teníamos en su estudio de Coyoacán. Cuarenta años después de su nacimiento, el Jardín de niños volvía a invocar las miradas infantiles, las voces del poeta, los juegos y los colores de la prehistoria biográfica, la amistad compartida, los ecos de una existencia, de la existencia, y nos tenía de nuevo trabajando de, por y para la cultura, para la vida, para que nuevas soledades, miles de ellas, se enfrentaran a esas páginas y renaciera, ahora en ellos, la experiencia estética.

Además de lo ya narrado, existen dos diferencias y adiciones fundamentales en el nuevo Jardín de niños. La primera es la portada, ya que el original, contenido en una caja, no buscaba convivir con miles de títulos y volúmenes en los estantes o mesas de una librería y, por lo mismo, no se pensó con las coordenadas que dicta ese universo libresco. Para resolverla, junto con Alejandra Guerrero, la diseñadora y principal aliada en todo este proceso, quisimos retomar elementos del original (la cuadrícula, la portadilla, el avión de guerra) pero llevándolos a un discurso contemporáneo, utilizando un estampado plata que hiciera el forro más vibrante y que evocara la idea de un espejo en el que, como Alicia, nos perdiéramos al atravesar sus páginas. A Vicente siempre le gustó la propuesta pero cuestionó, en varias ocasiones, la escala de los elementos, porque era también un geómetra y un conocedor del lenguaje tipográfico y del impacto de sus escalas, así que no temía decir: “crézcanlo, crézcanlo”. Me encantaba ver cómo recortaba las palabras y las pegaba en una hoja blanca para recomponerlas: para mí era atestiguar el acto creativo del diseño, el aprendizaje más valioso.

La segunda adición del nuevo Jardín es la incorporación de un encarte con la versión final del poema que José Emilio fijó en la edición del 2000 de Tarde o temprano, su obra reunida, publicada por el Fondo de Cultura Económica. Quisimos incorporarla como un apunte, como una invitación a atestiguar el trabajo de reescritura y reencuentro con la propia creación que tuvo el poeta. La incluimos como si se tratara de una de esas notas que uno se encuentra azarosamente en los libros usados: un cuadernillo muy delgado, mecanografiado, que hiciera pensar que el propio José Emilio, ¿por qué no?, la hubiera dejado en el ejemplar que un lector tuviera entre las manos.

En el proceso de elaboración de la nueva edición de Jardín de niños quisimos honrar también al Vicente impresor, al de la legendaria Imprenta Madero, así como a todos los profesionales involucrados en la factura de un libro. Las artes gráficas son un arte, y tanto el editor como el diseñador deben ser respetuosos de cada etapa, así como claros en el resultado que buscan conseguir. Hacer un libro es también construir un diálogo múltiple, cuyo desenlace final será el Gran Diálogo de las soledades del autor y el lector.

Fue por esto que a la mitad del proceso convoqué a una reunión en la imprenta a la que asistimos todo los involucrados en la materialización del nuevo Jardín, desde el director general de la imprenta hasta la cosedora, pasando por los prensistas, preprensistas, productores y operadores de carteras: cerca de quince personas, para apreciar y analizar juntos el Jardín original, que desplegué de su caja al centro de la mesa y sobre el que todos opinamos. No solo quería presentarles la obra original de José Emilio y Vicente (a quien muchos ya conocían, así como a su hijo, Vicente Rojo Cama), ni transmitirles el valor y significado de lo que estábamos emprendiendo, sino que quería escucharlos, saber qué sentían y pensaban, que problemas y soluciones ofrecían para llegar juntos al resultado final. Fue una forma de tejer, aprender, compartir, sensibilizar, habitar colectivamente el espacio del libro y cultivar el nuevo Jardín. Todos juntos trabajando de, por y para la cultura, nuevamente, como Vicente nos había enseñado.

Casi al arranque de La hora de la estrella, Clarice Lispector escribe: “Todo en el mundo comenzó con un sí”. El universo contenido en Jardín de niños da testimonio de dicha máxima: José Emilio y Vicente se dijeron “sí”, y de esa afirmación surgió la prehistoria y el instante presente del poema visual en el que todos jugamos a reír, a vivir, a morir.

***

La mañana en que recibí los primeros ejemplares del nuevo Jardín de niños fui a casa de Vicente y Bárbara Jacobs, su mujer, para entregárselos. Acababan de mudarse a Chimalistac y me recibieron amorosos y transparentes como siempre lo hacían. Nos sentamos en el comedor. Todo era emoción y nervios. Vicente abrió el paquete que puse entre sus manos y no pudo hacer nada más que llevárselas al rostro. Respiró emocionado, con los jadeos de un niño, y nos anunció su deseo de llorar. Bárbara lo alentó a hacerlo y lo sujetó entre sus brazos. A cada golpe de página nos fue evocando algo: traía a nuestras miradas, entre sus lágrimas, los antiguos recuerdos. Era pura sorpresa. Y de nuevo ocurrió el “sí”, y de nuevo la prehistoria, y de nuevo el arte del geómetra, la abstracción de las emociones, las “tinieblas prenatales”, y los protozoarios, y la guerra, y los juegos, y el principio del arte, y el padre, y la madre, y el amigo, y la hija, y el hijo, y el amor, y el poema, y la casa –las casas, la destrucción de todas las casas– y el epílogo de José Emilio:

O somos los guijarros que expulsa el mar y caemos

en la playa que no elegimos, entre sargazos

y entre grumos letales de petróleo. Aquí está

la sequía que nombran el desierto. Es preciso

atravesarlo de sol a sol. Llegaremos

al otro mar a que nos cubra la muerte. Entretanto

el camino es la meta y nadie avanza solo

y el agua se comparte o revientas. No hay

minuto que no transcurra. Adelante.

Al concluir la lectura, cerró su ejemplar y quedamos en silencio, cada uno mudo ante la sal de la memoria. Le di mi ejemplar y escribió una dedicatoria: las palabras más hermosas que me pudiera dirigir.

***

La tarde del miércoles 17 de marzo, sabiendo a Vicente ya delicado y en el hospital, leí estas palabras de Marina Tsvietáieva que han resonado en mí desde entonces: “Para una plena concordancia de las almas es necesaria la concordancia en el aliento, ya que –¿qué es el aliento si no el ritmo del alma? Así, para que las personas unas a otras se entiendan, es necesario que caminen una al lado de la otra […] Yo sé que el muerto sabe. No es un interrogante, es un interrogatorio. Y lo infinito de la respuesta…”.

Vicente Rojo será para mí siempre un interrogatorio, la pregunta esencial que concentra todos los arcanos de la vida y de la labor que abrazo. Las respuestas serán siempre infinitas, pero seguiré buscando sus consejos en el aliento de sus libros y de sus obras, en aquellas palabras de geómetra, de ironista, de lector-creador-poeta, de quien mira y no le teme a la (des)proporción y a la (in)forma, a las letras impresas, a los materiales; en las imágenes de quien pudo ver dos lluvias simultáneas en un mismo valle; de quien juega con los otros, quien se ríe de sí y de los demás, de quien ama a su pareja, a sus hijos, a sus amigos; de quien es humilde, generoso y un trabajador de la vida; de quien quiso encarnarse en el gato Fritzi y atestiguar la interpretación de las sonatas de Bach y Mozart que Paul Klee y Lily, su esposa, ejecutaron en la sala de su casa cuando Klee volvió de la guerra.