El gobierno de Járkov, respaldado por Moscú, se mantiene firme. El gobierno de Kiev, respaldado por la Rada, dice representar a toda Ucrania. Las armas alemanas cruzan la frontera. Las fuerzas expedicionarias angloamericanas desembarcan en Murmansk y Arcángel. Los franceses están en Crimea. Los japoneses acaban de tomar Vladivostok. Las repúblicas caucásicas son independientes. Las fuerzas de dos generales y un almirante avanzan, a veces a una velocidad increíble, hacia la capital. La República del Lejano Oriente, con una constitución escrita en inglés, iza su bandera.

El gobierno de Moscú está bajo presión.

Esta era la situación hace casi exactamente cien años en el espacio euroasiático desde Polonia hasta China. Hay similitudes superficiales con la actualidad, destacadas en el primer párrafo. Pero hay dos diferencias fundamentales: la ideología, el internacionalismo frente al nacionalismo, y la calidad del liderazgo, los amplios horizontes frente al matonismo de las calles mezquinas de Leningrado. La historia se repite, pero no del todo.

El tercer volumen de la obra magistral de E.H. Carr La revolución bolchevique trata de los asuntos exteriores del gobierno bolchevique, que, bajo la amenaza militar germano-finlandesa, trasladó su capital de Petrogrado a Moscú. El libro de Carr es tan rico en detalles y tan excelente en su interpretación que dudo que una obra como la suya pueda repetirse hoy. Quizá hoy sepamos mucho más sobre cada acontecimiento individual de hace cien años que Carr en 1952, cuando se publicó el volumen; pero solo con Carr podemos comprender su significado, no en el sentido de la Historia con mayúsculas, sino en la explicación tanto de por qué sucedieron ciertas cosas como de cuáles fueron sus consecuencias.

El libro de Carr pasa del humillante acuerdo de paz de Brest-Litovsk con la Alemania guillermina que los bolcheviques firmaron en febrero de 1918 (solo gracias a Lenin que insistió en ello; Trotski se negó a ir a la ceremonia de la firma; Chicherin lo firmó) al tratado de Rapallo en 1922. Se trataba de una alianza tácita con la entonces derrotada pero militarista y revanchista Alemania. Los dos puntos encierran el inicio de una dualidad en la política exterior de la Unión Soviética. Por un lado, el gobierno bolchevique se veía a sí mismo en los primeros años como un mero caso de éxito accidental, listo en cualquier momento para transferir el centro de gravedad de la revolución mundial a Berlín o París: “Nos alegraremos –dijo Zinóviev en 1919– si conseguimos transferir el lugar de residencia de la Tercera Internacional… lo antes posible a otra capital, por ejemplo, París”. Añadió Trotski: “Si hoy Moscú es el centro de la Tercera Internacional, mañana el centro se trasladará al Oeste, a Berlín, París, Londres” (p. 132). Los bolcheviques estaban orgullosos de su logro, pero eran conscientes de que Rusia estaba atrasada y que era una anomalía: la debilidad del zarismo hizo posible la revolución. Pero el curso correcto de la historia, tal como lo presagiaron Marx y Engels, se reorientaría y las revoluciones de Berlín y París convertirían a Europa en la vanguardia de la revolución, exactamente donde debía estar. También era, según ellos, la única condición en la que el gobierno de Moscú, asediado desde todos los lados por los imperialistas y reaccionarios nacionales, podría sobrevivir.

Sin embargo, las revoluciones en Occidente no llegaban. Varios intentos en Alemania fracasaron. Agosto de 1920, cuando se celebró el Segundo Congreso de la Comintern, fue, en retrospectiva, el punto álgido del optimismo bolchevique. El ejército de obreros y campesinos de Trotski avanzaba sobre Varsovia. Los sóviets surgían en toda Alemania y la revolución europea estaba –parece– a solo unas semanas de distancia.

Luego las cosas cambiaron. El Ejército Rojo fue derrotado antes de llegar a Varsovia, los sóviets en Alemania fueron sofocados, el partido socialdemócrata alemán, ya dividido en dos, se escindió aún más en cuatro, y el levantamiento en el Oeste se pospuso sine die.

Los gobernantes de Moscú que firmaron la humillación de Brest-Litovsk solo para aferrarse al poder por el momento, con la casi certeza de que solo era cuestión de meses hasta que surgiera un gobierno proletario amigo en Alemania, tuvieron que volver a las andadas. Si la revolución en Europa no estaba a la vuelta de la esquina, entonces la preservación de la República Soviética en Rusia era crucial. Porque solo con ella, como territorio libre al que los comunistas podían retirarse y desde el que podían planificar sus incursiones, podrían producirse revoluciones en otros lugares. Si era derrotada, no quedaría nada.

Así nació la política dual de los soviéticos. El gobierno de la Rusia soviética (todavía no existía la URSS) tenía que participar con las potencias capitalistas en el negocio diario de dirigir el mundo. Al mismo tiempo, la parte revolucionaria del gobierno de Moscú tenía que socavar a las mismas potencias capitalistas con las que negociaba tratados comerciales, apoyando a sus enemigos comunistas. Era una ecuación difícil. En un principio, parecía dar mucha flexibilidad a Moscú, pero en realidad hizo que todo el mundo estuviera descontento. Los partidos comunistas, tras sufrir numerosas escisiones y perder miembros en el proceso por exigencias de Moscú, se encontraron con que eran diezmados aún más por los propios gobiernos que mantenían relaciones cordiales con el mismo Moscú. Persia, Turquía, Italia, incluso Alemania son los casos en cuestión.

Sin embargo, la ideología era una fuerza poderosa. Extendió la influencia de los bolcheviques por todas partes: desde Japón y Corea hasta China, India, Persia, Turquía y Estados Unidos. Zinóviev, el jefe de la Tercera Internacional, podía creerse el presidente del mundo (revolucionario). Quizás nadie en la historia había estado tan cerca de verse en ese papel. Lenin, incapacitado por la enfermedad en 1921, hizo un gran esfuerzo por participar en todos los congresos de la Comintern durante su vida. Pero no la dirigió. Zinóviev sí lo hizo –algo que probablemente contribuyó a que su vanidad innata le hiciera, en las batallas simultáneas que se libraban en el seno del partido bolchevique ruso, asociarse con Stalin contra el demasiado brillante y siempre vacilante Trotski.

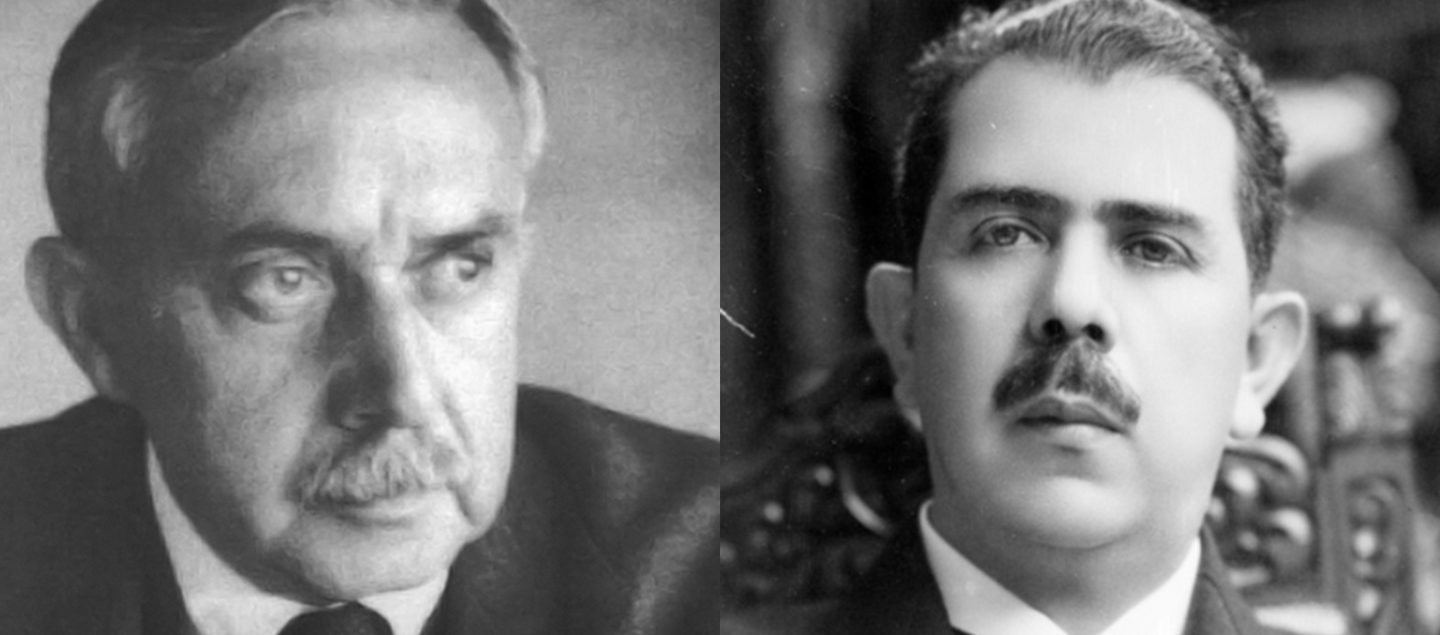

Carr fue criticado por casi adular a Lenin. No hay duda de que admiraba el realismo lúcido y el maquiavelismo del líder bolchevique. Siempre que había que tomar decisiones difíciles, Lenin (que antes de 1914 era considerado un dogmático totalmente inútil, perdido en la política del mundo real) las tomaba. Carr también muestra el poder del dúo Lenin-Trotski. Las indudables cualidades de Trotski –inteligencia, capacidad de organización, que era capaz de mantener en cualquier momento y situación– salieron a la luz gracias a la supervisión y orientación de Lenin. Y a la voluntad de Trotski de aceptarlo como árbitro último, un papel que nunca concedió a nadie más. Pero una vez que Lenin se fue, todos los defectos igualmente indudables de Trotski –la arrogancia, el desprecio por los amigos y compañeros de trabajo, el pensamiento abstracto– aparecieron, y condujeron a su caída. Pero este es el tema del volumen IV, El interregno.

Traducción de Ricardo Dudda.

Publicado originalmente en el blog del autor.