Introducción: la atracción española

La imagen de España en el extranjero data del siglo XVI, con los conquistadores que forjaron un imperio, la Armada que zarpó hacia Inglaterra (Sir Francis Drake es un héroe para los británicos y un pirata para los españoles) y la Leyenda Negra asociada a la Inquisición de la omnipresente Iglesia Católica.

Esa imagen perduró hasta el siglo XVIII. Los españoles eran vistos como intolerantes, estrechos de miras, indolentes, calculadores y devotamente católicos. El edificio preeminente era el vasto y austero palacio-monasterio de El Escorial, cerca de Madrid, con su fachada cenicienta, desde donde Felipe II dirigía el imperio español y que ha sido calificado de expresión en piedra del catolicismo.

La otra imagen de España, muy diferente, se originó en el siglo XIX y se prolongó hasta el siglo XX, y es en la que se centra este libro. Esta imagen romántica emana de los extranjeros, en particular de los escritores británicos, que escribieron sobre la “diferencia” real o imaginaria de España. Según los estereotipos forjados por esta imagen, algunos de los cuales aún persisten, los españoles eran anarquistas, individualistas, tolerantes, apasionados, impulsivos, naturales, generosos y paganos, el reverso total de la otra imagen.

El edificio más emblemático era el exótico, sensual y morisco palacio de la Alhambra de Granada, residencia de los reyes musulmanes hasta la conquista cristiana de la ciudad en 1492. Al parecer, todas las mujeres eran como Carmen, una bella y aguerrida gitana de temperamento fogoso, responsable de la perdición de muchos hombres e inmortalizada en la ópera de Bizet de 1857, que reunía todos los tópicos románticos del sur de España, desde el bandolerismo hasta las gitanas y los toreros. Por cierto, sigue siendo una de las óperas más representadas del mundo. Carmen se inspiró en la novela homónima de Prosper Merimée, que despertó el interés de los franceses por España. Pocos países han producido personajes arquetípicos de tanta resonancia como Carmen, Don Juan y, sobre todo, Don Quijote y Sancho Panza, cuyos nombres se invocan continuamente para describir los extremos opuestos del carácter español.

“El solo nombre de España despierta en la mente ideas de algo romántico y poco común”, escribió Alexander Jardine (1736-1799), cónsul británico en La Coruña. En comparación con Francia, España tenía “más de pura pureza, sinceridad y sensatez». Las ruinas del país – “tantos viejos castillos, ciudades y mansiones, los tristes restos de la grandeza de antaño”– atraían la imaginación.

El interés británico por España había comenzado mucho antes, en el siglo XIV, cuando comerciantes ingleses de vino se establecieron en las zonas productoras de jerez de Andalucía. Geoffrey Chaucer, hijo de un vinatero, se refiere a “la fumositee” (fuerza fortificada) de “este vino de España” en Los cuentos de Canterbury, una colección de 24 cuentos escritos entre 1387 y 1400. El interés comercial fue en aumento. En la década de 1870, los “Sherry Barons” (Barones de jerez) angloespañoles, establecidos principalmente en Jerez de la Frontera, producían también brandy y suministraban más del 40% de las importaciones totales de vino del Reino Unido. Otros intereses comerciales británicos incluían constructores navales en Bilbao y Cádiz, la minería de Río Tinto en la provincia de Huelva, cultivadores de plátanos y tomates en las Islas Canarias y la construcción de ferrocarriles, que ayudó a traer más extranjeros a España. La constante extensión del ferrocarril a través de España, particularmente en Andalucía, facilitó el turismo, un modo de transporte detestado por el primer duque de Wellington, el vencedor de Waterloo y de la Guerra de la Independencia (que los británicos llaman la Guerra Peninsular). Se quejó de que el ferrocarril “animaría a las clases bajas a desplazarse”.

Los primeros turistas británicos en España

Los británicos siempre han sido grandes viajeros, gente insular que buscaba a otros menos aislados. España, sin embargo, no formó parte inicialmente del “Grand Tour”, que comenzó a finales del siglo XVII y llevó a británicos adinerados a Francia, Suiza e Italia para descubrir la herencia de la Antigüedad clásica y el Renacimiento. El país no atraía el gusto neoclásico. También sufrió una mala reputación debido a la Leyenda Negra antiespañola, difundida por naciones rivales durante la expansión imperial de España, que tachaba al catolicismo español de cruel y fanático. Sin embargo, a finales del siglo XVIII, España se había convertido en una opción más para los británicos cuya sed de viajes no había sido plenamente satisfecha por los itinerarios culturales existentes.

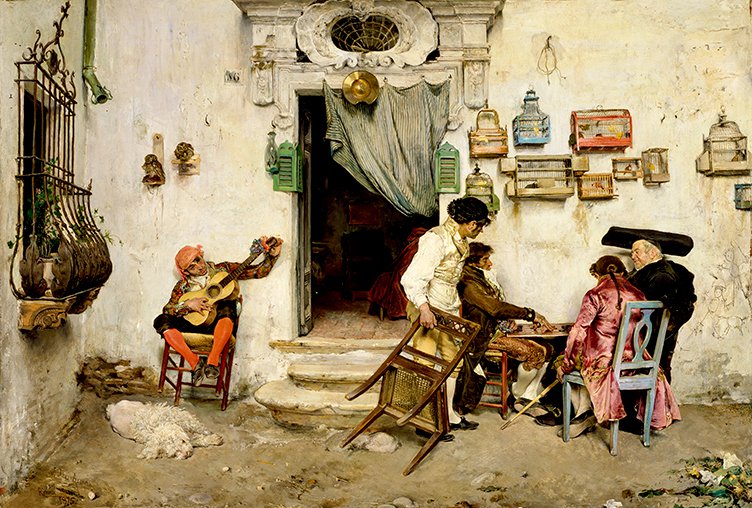

Cuando los viajeros británicos cruzaban los Pirineos, de los que se atribuye al novelista francés Alexandre Dumas (1802-1870) la frase “donde empieza África”, se encontraban con un mundo alejado de su propio país: el horizonte interminable de enormes mesetas, espectaculares castillos en decadencia y, cuanto más al sur se adentraban, gitanos, bandoleros, flamenco, corridas de toros y el legado arquitectónico del dominio musulmán (entre 711 y la conquista cristiana de Granada en 1492), personificado por la Alhambra. Andalucía, en particular, se percibía como oriental, quintaesencialmente española y muy diferente de Europa. Viajar por España, y en especial por Andalucía, que estaba llena de riesgos imprevisibles, era una aventura.

Gracias a la seguridad que les dieron viajeros como Joseph Townsend (1739-1816), Henry Swinburne (1743-1803) y Richard Twist (1747-1821) de que era poco probable que les asesinaran en la cama o les envenenaran en la mesa, los británicos empezaron a ampliar sus horizontes. Los primeros viajeros ingleses llegaron cuando el declive de la Inquisición hizo que fuera un lugar seguro. La guerra contra Napoleón también había puesto a España más firmemente en el mapa. En 1808 soldados británicos y portugueses, liderados por Arthur Wellesley, más conocido a partir de 1814 por su título duque de Wellington, se unieron a los españoles en su lucha contra la ocupación napoleónica durante un periodo de seis años. La victoria en la Guerra de la Independencia adquirió el estatus de gran mito nacional, convirtiendo los campos de batalla en lugares de peregrinación para los turistas. El retrato de Wellington lo pintó Goya en 1812, poco después de su victoria en Salamanca.

Cuenta Gerald Brenan, uno de los autores que figura en este libro, en su prólogo al libro de otro autor (Richard Ford) que “La Guerra de la Independencia permitió que un cierto número de oficiales del ejército se familiarizaran con este país y, una vez firmada la paz, decidieron volver a visitarlo con sus esposas por la gran impresión que les había causado. Los libros que escribieron fueron más bien aburridos, pero despertaron la curiosidad de la generación más joven y contribuyeron a que el ‘Spanish Tour’ se pusiera de moda”. La actividad editorial en Inglaterra a principios del siglo XIX era grande. La Bibliografía anglo-hispánica 1801-1850 de José Alberich reunía cuarenta y dos obras sobre España publicadas en el Reino Unido entre 1801 y 1808, nada menos que doscientas diecisiete sobre la guerra en la Península y un total de sesenta y cuatro para el reinado de Fernando VII.

Lo que sorprendió a los más perspicaces de entre los viajeros fue la vitalidad y dignidad de los españoles que, lejos de haber sido desmoralizados y envilecidos por la Inquisición y los malos gobiernos, se mostraban como los seres más independientes, varoniles y comunicativos de toda Europa. Otra vez Brenan: “Como observaba un milord inglés, en su propio país no podía hablar despreocupadamente con su mayordomo o su cochero sin que este se tomara demasiada confianza y familiaridad, mientras que en España podía charlar y bromear con su sirviente o con su arriero sin que por ello sobrepasaran estos los límites sociales establecidos”.

Otro escritor que celebró la generosidad de espíritu y la decencia humana esencial de los españoles fue Stanley Weyman (1855-1928), que pasó tres meses en España en 1886 antes de hacerse famoso como novelista. Escribió un largo ensayo, Spanish Facts and English Fancies (“Hechos españoles y fantasías inglesas”), en el que ensalzaba las virtudes de los españoles:

Al extranjero inofensivo, que vaga por el país con fines ciertamente inexplicables, pero que no se cree que sean maliciosos, el español medio de las clases baja y media se muestra bien dispuesto… lo recibirá con hospitalidad. El español es un caballero y, como caballero, considera a todos los hombres como sus iguales… Un hombre harapiento se dirigirá a un duque con amor propio y con respeto. No sabe lo que es sentirse incómodo en cualquier presencia, pero ofrecerá un cigarrillo a un marqués o a un millonario, y lo aceptará a cambio con la misma despreocupación y afabilidad. Es un buen rasgo.

Los medios de acceso a la Península y los itinerarios para los ingleses eran diversos. Quienes venían por tierra entraban por Bayona, iban a Vitoria, de allí a Burgos y a Madrid y dejaban a sus espaldas las lejanas tierras del norte. Los que entraban por Perpignan visitaban Barcelona y Valencia pues les cogían de camino hacia el sur, otros pasaban desde Gibraltar, algunos cruzaban desde Lisboa por Badajoz o por Salamanca y raras veces desembarcaban en La Coruña. Tan solo viajeros escritores provistos de curiosidad y de tiempo como George Borrow (1803-1881) y Richard Ford (1796-1858) atravesaron el país en todas direcciones y escudriñaron lugares remotos.

Excepcionalismo español

Este libro comienza con Borrow, autor de The Bible in Spain (La Biblia en España, 1843) y Ford, autor de The Hand-Book on Spain (El manual sobre España, 1845) y luego salta a los siglos XX y XXI y a otros 18 escritores. Borrow y Ford no fueron, ni mucho menos, los primeros extranjeros en relatar sus viajes por España. Escritores estadounidenses (Washington Irving, 1783-1859), alemanes (Emil Adolf Rossmässler, 1806-1867), franceses (Theophile Gautier, 1811-1872) y en el siglo XX el holandés Cees Nooteboom (1933- ) también publicaron libros sobre sus viajes por España. Es justo decir, sin embargo, que los escritores británicos han expresado la “atracción española” con más insistencia que otros. Curiosamente, para Thomas Cook, la empresa de viajes más antigua del mundo, fundada en Inglaterra en 1841, Sevilla y Granada eran destinos clave.

Los 20 escritores son representativos de la rica tradición de los curiosos impertinentes, expresión acuñada por Miguel de Cervantes como título de un cuento interpolado en el Quijote parte 1, introducido en el capítulo 32. Cómo estas palabras llegaron a describir a escritores esencialmente británicos sobre España es un misterio que nadie parece haber resuelto. Sus libros reforzaron en cierta medida la imagen de España como “diferente”. El poeta inglés W.H. Auden (1907-1973) llamó a España “ese fragmento extirpado de la caliente África, soldada tan crudamente a la Europa creativa”.

Tales opiniones alimentaron el concepto de “excepcionalismo español”, contaminado por la asociación con el fascismo en el siglo XX. La noción de excepcionalismo español jugó a favor del general Franco, vencedor de la Guerra Civil, ya que explicaba, en su opinión, por qué los españoles, a diferencia de otros europeos, no podían vivir en democracia. En 1964, el Ministerio de Información y Turismo, dirigido por Manuel Fraga Iribarne, lanzó el eslogan “Spain is different” (España es diferente: era la única dictadura de Europa Occidental, además de Portugal) para atraer a turistas internacionales, lo que consiguió con éxito. Su número pasó de 10,5 millones ese año a 24,1 millones en 1970 (94 millones en 2024). Fraga Iribarne prologó el libro Los curiosos impertinentes de Ian Robertson, publicado en 1975 por la Editora Nacional. “Estos libros de viajes ingleses son sumamente interesantes, como testimonio, a la vez, de los que ellos veían en otros países, y también de los ojos con que hacían la observación”, escribió.

Hispanófilos y no hispanistas

Los escritores que aparecen en este libro son un grupo heterogéneo. Los he llamado hispanófilos y no hispanistas, ya que no todos eran expertos en la lengua y la cultura de España y sólo uno era historiador, y no de España. J.B. Trend (1888-1958) fue el primer catedrático de español en la Universidad de Cambridge; a E. Allison Peers (1891-1952) se le atribuye el mérito de ser la primera persona que reconoció la importancia de los estudios españoles en el Reino Unido; H.V. Morton (1892-1979) fue periodista; Walter Starkie (1894-1976) tradujo el Quijote, fue el primer director del British Council en Madrid y un erudito del mundo gitano; Gerald Brenan (1894-1987) es más conocido como autor de The Spanish Labyrinth (El laberinto español), un relato clásico de los antecedentes de la Guerra Civil española; Robert Graves (1895-1985) fue poeta y novelista, más conocido como autor de I, Claudius (Yo, Claudio); Sacheverell Sitwell (1897-1988, más conocido como crítico de arte y escritor sobre la arquitectura; V.S. Pritchett (1900-1997) está considerado uno de los mejores escritores de relatos cortos en inglés del siglo XX; Norman Lewis (1908-2003) fue principalmente novelista; Penelope Chetwode (1910-1986) fue escritora de viajes; Laurie Lee (1914-1997) fue poeta y novelista; Jan Morris (1926-2020) fue historiador y miembro del equipo que en 1953 realizó la primera ascensión confirmada al Everest; Ted Walker (1934-2004) fue poeta y escritor; Simon Courtauld (1940-) es periodista; Michael Jacobs (1952-2014) fue historiador del arte y escritor de viajes; Christopher Howse (1955-) escribe sobre las religiones del mundo, entre otras cosas, para The Telegraph; Miranda France (1966-) es escritora, crítica y traductora de español; y Giles Tremlett (1966-) es escritor y periodista, que vive en España desde hace 30 años. Conocí a tres de estos escritores –Graves, Starkie y Brenan–.Tremlett es amigo y Jacobs lo fue durante muchos años.

Una característica común de estos escritores es que se lamentan de los turistas. Ford se quejaba de que “la implacable marcha del intelecto europeo está aplastando muchas flores silvestres autóctonas”, aunque su Manual fue probablemente el responsable inicial de atraer más visitantes a España que ningún otro libro. Ya en la década de 1890, el sociólogo Havelock Ellis, que escribió Soul of Spain (El alma de España, 1908), en el que exploraba aspectos culturales e históricos, describía la invasión turística como una plaga de langostas que mordisqueaba las raíces de culturas ya amenazadas por los españoles progresistas. En su libro The Spanish Temper, publicado en 1954, V.S. Pritchett se quejaba de que España estaba “invadida por turistas”, mientras Robert Graves lamentó en su libro Majorca Observed, publicado en 1965, la llegada del turista número un millón a Mallorca (unos 10 millones en 2024).

¿Qué habrían pensado estos escritores del “sobreturismo” actual?

Esta es la introducción del libro Los curiosos impertinentes: hispanófilos británicos de los siglos XIX-XXI que se publicará próximamente en la colección Minas de pasatiempos del Instituto Cervantes.