I

–¡Maldita sea tu estampa! ¡Maldita sea! ¡Eres igualito al inútil de tu padre, no hay nada que puedas hacer bien! Quítate el cinturón y ven acá. ¿Con qué quieres que te pegue, con la hebilla o con la punta?

–Con la punta, ma.

–Claro, “con la punta”, dice el angelito. ¡Bájate los pantalones y pon las manos en la mesa!

Y lo azotaba, mínimo tres veces, generalmente con la punta, pero no siempre. Dependía de su ira.

–A ver si así aprendes, desgraciado. Una y otra vez te digo las cosas, pero no hay forma de que entiendas. ¡Y no grites! ¡Aguántate como hombrecito!

Cuando terminaba de golpearlo, la madre arrojaba el cinturón al suelo e iba a sentarse en la sala, con la pierna cruzada y la cabeza recta. Su mirada de gavilán era extremadamente fija y aguda y con frecuencia leía los pensamientos y sentimientos.

–¡Y no creas que no estoy enterada de que no fuiste ayer a hacer la tarea a casa de tu idiota amiguito Lalo! También ten mucho cuidado con lo que estás pensando ahora.

Por lo demás, la madre consideraba una bestialidad inmoral golpear a los niños. Según ella, solo la gente atrasada e ignorante recurría a la violencia para inculcar valores y obediencia.

–El doctor Spock y todos los expertos modernos condenan sin ambages la violencia contra los niños. Con toda razón, la consideran una muestra de barbarie –decía la madre a sus amigos y conocidos.

Con los pantalones en los zapatos, el hijo alegaba:

–¡Tú siempre andas diciendo que no hay que pegarles a los chicos!

–Sí, pero contigo no se puede, chiquito. Contigo simplemente no se puede. No hay manera de que entiendas. Si no entiendes por la buena, entonces a cinturonazos.

–¡No es justo!

–¿Y tú me vas a decir lo que es justo? ¿Acaso te pones a pensar que trabajo todo el santo día para mantenerlos a ti y a tu hermana? Todo el día me rompo el lomo para que ustedes coman y vayan bien vestiditos, ¿y tú qué haces? Pierdes o te gastas un billete de cincuenta pesos.

–Ya te expliqué que me lo robaron en el Depor.

–¿Cómo te lo robaron, monada? Explícamelo.

–Ya te dije que no lo sé.

–¿Y tú esperas que te crea? ¿Me quieres ver la cara de idiota o qué? ¿En qué te gastaste todo ese dinero?

–¡Entiende que yo no te lo robé, me lo robaron!

–¿Tú crees que yo trabajo para que a ti te vean la carota de imbécil y te dizque roben el dinero?

–No, ma.

–¡Bájate ya los pantalones, irresponsable! ¡Te voy a poner a trabajar para que me pagues todo lo que gasto en ti!

–Yo te voy a pagar estos cincuenta pesos, ma.

–“Yo te los voy a pagar, yo te los voy a pagar.” ¡Inútil!

Por lo demás, la madre estaba orgullosa de que el hijo ya hubiera leído la Ilíada y estuviera leyendo al premio Nobel Camus y le comentaba sobre las obras de Williams y Miller y O’Neill de las que hablaba todo el planeta entonces. Le explicaba cómo abordaban descarnadamente el drama humano y elogiaba a Marlon Brando en la versión cinematográfica de Un tranvía llamado Deseo.

Había buenos momentos entre la madre y el hijo, por cierto. Pero este y su hermana siempre acababan por hacer algo malo, sobre todo él, y la madre los jaloneaba y amenazaba con golpearlos con lo que tuviera a la mano y se levantaba de la mesa anunciando:

–Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, ya tengo los nervios hechos trizas y me tengo que zampar una dosis extra de Equanil.

Y se iba a su recámara a tomar su tableta blanca, aunque a veces regresaba con ella y se la tragaba con agua enfrente de los culpables, que de inmediato dejaban de zaherirse o insultarse o burlarse o lo que fuera que estuvieran haciendo para enloquecerla.

–¡Y no se lee en la mesa! –bramaba la madre si alguno de ellos se ponía a leer las letras de la caja de cereal o el frasco de Nescafé o la botella de catsup.

Y los dos bajaban los codos de la mesa también, porque ponerlos tampoco se hace.

La madre no sabía que Marlon Brando había declarado: “Todas las noches, las mujeres de Estados Unidos se acuestan pensando en mí y se masturban”, y no le habría gustado saberlo. Como a toda su época, le molestaban sobremanera las vulgaridades.

Para muchos niños, ser es algo muy doloroso y arduo y difícil de entender.

–¿Qué te dije? ¡Te entra por una oreja y te sale por la otra!

Otra vez desfondaste las botellas de la leche porque no levantaste la canasta al llegar a la acera. Otra vez dejaste que la bruja de La Sirenita te diera queso de puerco pasado; además, te dio menos de un cuarto. Otra vez se te rompió la bolsa del súper porque no pides bolsa doble. La pedí, ma, pero a los chicos nos tiran de a locos.

¿Y quién le puso pegamento Uhu al jarrón verde? No me digas que no fuiste tú. No, ma. No ¿qué? ¿No me lo dices o no lo pegaste? No lo pegué, ma. ¿A poco hay un fantasma que juega futbol en el apartamento cuando no estamos y deja manchas en las paredes y rompe los jarrones? No sé, ma, yo no estoy aquí en las mañanas. Pues el otro día te vio una vecina que entrabas a las once al edificio.

II

Lustros después, el hijo dice por teléfono:

–Madre, mientras no aceptes que a mi hermana la agarrabas a cachetadas y la zarandeabas como muñeca de trapo y a mí me dabas de cates y de cinturonazos, es mejor no hablar del pasado. Tu versión es simplemente inaceptable. Cambiemos de tema y ya.

–¿Cómo puedes inventar esas cosas? ¿Cómo puedes decir que los golpeaba? No te entiendo. Yo me partí el alma por mis hijos y tú insistes en decir que te daba de cintarazos. ¿Qué te hice?

–Te partías el alma, nadie lo duda, y también me rompías la cara y las nalgas.

–¿Por qué tienes que ser vulgar? No digas “nalgas”.

–Madre, se llaman nalgas. En España son peores, las llaman culo.

–Ahí vas de nuevo. Te repito: no sabes cómo me lastima que inventes esas mentiras. No entiendo por qué lo haces. Si alguien ha estado en contra de la violencia contra los hijos, empezando por los gritos y acabando por los golpes, era yo.

–Pero me pegabas.

–Yo no te pegaba. Nunca te pegué.

–Me pegabas con lo que estuviera a la mano, en la cara y la cabeza y el pecho. O me azotabas con mi cinturón lenta y deliberadamente.

–Mientes.

–Si yo miento, no hables conmigo. Habla sola. Cuelga el teléfono. Yo no te llamé, sino tú.

–Pero eres mi hijo. No quiero que nos peleemos.

–Pero me golpeabas. Y no una o diez veces. Muchas más. Más los amagos y amenazas. Y nos gritabas en cualquier momento, y a mi hermana le volteaste la cara a cachetazos varias veces.

–Nunca. Nunca. A tu hermana nunca le hice nada. Ya no sabes qué inventar. Ve a ver a un analista para que te ayude a investigar por qué dices estos embustes.

–No son embustes. Una tarde me diste un manotazo tal en la nariz que me la hizo sangrar una hora y tuvimos que inventar –tú y yo– que me había golpeado con la llave del fregadero, al lavar los platos. ¿No te acuerdas?

–¿Sangraste de la nariz?

–Sí, bastantito.

–¡Mi mamá me pegó, mi mamá me pegó en la cara! –brotó el grito de la madre del teléfono verde oscuro–. Yo me acerqué a ella para explicarle que había roto una cazuela de barro ¡y mi mamá me pegó en la cara y me sacó sangre!

–¿Qué dices? –preguntó el hijo.

–¡Que mi mamá me pegó en la cara con su pantufla! Yo me había abrazado a su pierna para que me perdonara, porque era la cazuela del mole y sabía cuánto la quería yo…

–Ella –dijo el hijo.

–…cuánto la quería ella, y se quitó la pantufla azul claro y me separó la cara de su pantorrilla y me golpeó con todas sus fuerzas a la altura del ojo izquierdo.

–¿Mi abuelita te pegó?

–Sí, tu linda abuelita, mi mamá. Y luego me apartó un poco más y volvió a golpearme, con más fuerza, con saña, en el mismo lugar. Yo había estado lavando la bendita cazuela y se me resbaló y se rompió de un borde y además, claro, quedó sentida.

–¿No le pusiste Uhu? –quiso bromear el hijo a destiempo.

–El Uhu no sirve para el barro. Yo quería que mi mamá entendiera que me sentía muy mal, espantosamente mal, porque ella adoraba esa cazuela, era su consentida, pero mamá me dio un empujón con el pie descalzo en el pecho y me dijo que me fuera a dormir sin cenar. Como me puse a llorar para conmoverla y me tiré al suelo, me dio una nalgada durísima con la pantufla aquella, que era de un cuero inglés muy duradero y muy delgado que era muy famoso entonces. Ya no me acuerdo de la marca…

–¿Y qué más? ¿Sangraste mucho?

–Sí, mucho, muchísimo –dijo la madre con una voz completamente infantil– y ella me dijo que dejara de molestarla de una vez por todas y me fuera a dormir… Esa no fue la única vez que mi madre me pegó. Fue la primera. Por eso la recuerdo tan bien –dijo con voz adulta.

–Pero era de lo más normal que los padres golpearan a sus hijos, ¿no?

–Sí, era normal. Así nos hacían entrar en el aro. Tampoco nos daban nunca razones para las cosas. Teníamos que obedecerlos en todo, aunque nos pareciera cruel o absurdo. Peor aún las niñas, ¡mucho peor! Yo por eso siempre estuve en contra de los gritos, las amenazas y los golpes a los niños. Cuando supe que ibas a nacer, quise enterarme muy bien y leí como una revelación al doctor Spock.

–Sí, el libro está todo subrayado.

–Te ha servido con tu hija, ¿no?

–Sí, aunque ya es bastante anticuado, francamente.

–Precisamente por eso, porque estaba en contra de toda esa condenada disciplina prusiana o como quieras llamarla, quise siempre educarlos a ustedes de otra manera.

Se coló un silencio.

–Y tu mamá te golpeaba –dijo el hijo tiernamente.

–¿Mi mamá me golpeaba? ¡Nunca! ¿De dónde sacas eso?

–Me lo acabas de contar, madre.

–No inventes, ¡no inventes! Lo que yo te decía era otra cosa por completo. Lo que yo trataba de explicarte era… Pero, ¿para qué demonios pierdo mi tiempo? Solo me llamas para molestarme. Mejor nos llamamos o nos vemos otro día y hablamos de los libros que hemos leído. ¿Has ido al cine o al teatro?

–Déjame decirte algo.

–Que sea breve.

–Me acabas de contar que mi abue te golpeó en la cara con una pantufla.

–Otra vez mientes. No te puedo haber contado eso, porque nunca sucedió. Mi mamá nunca me pegaba. Buenas noches, hijo.

–Buenas noches, mamá. ~

_____________

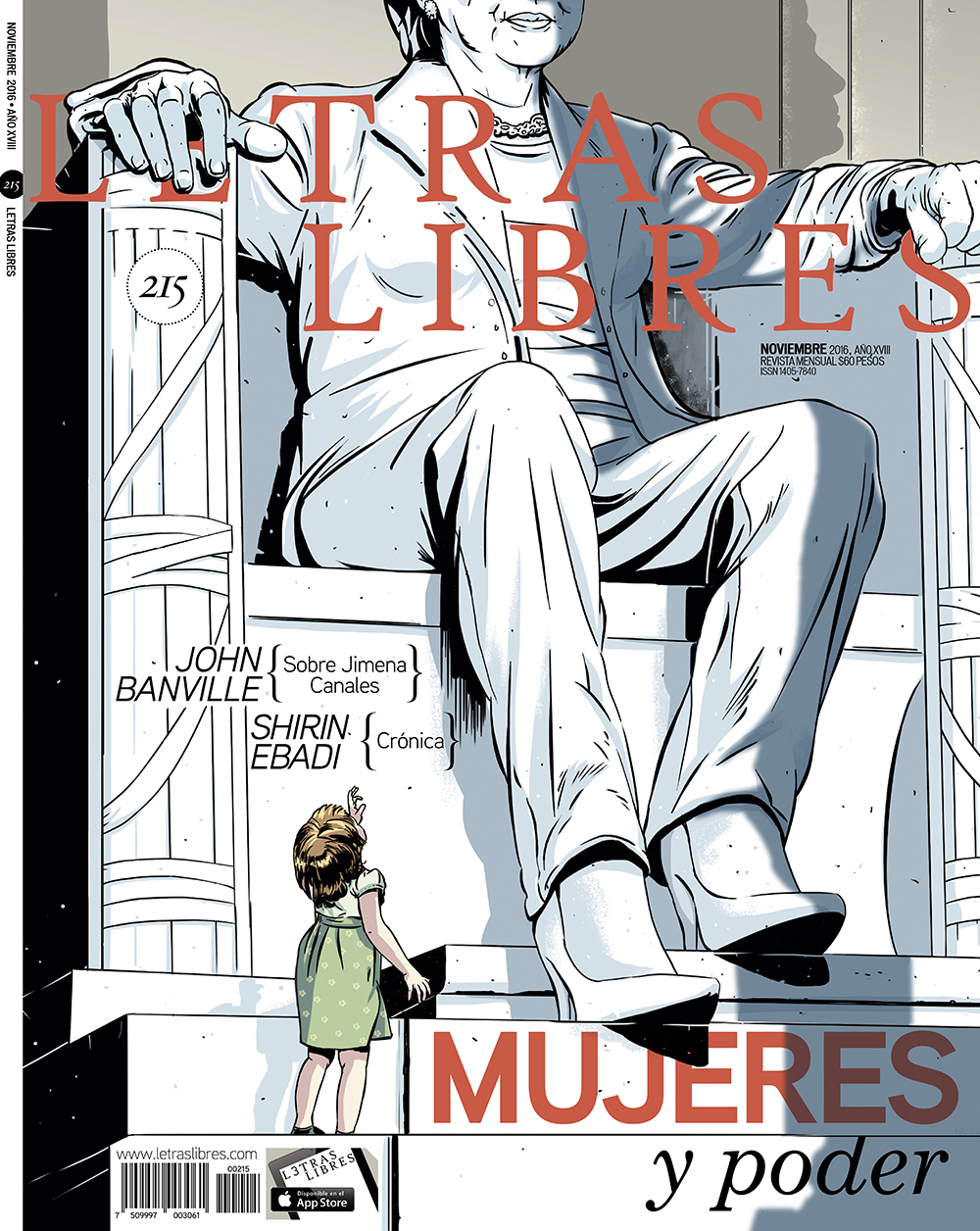

Este relato forma parte de Los niños están locos,

de próxima publicación en Ediciones Era.