Jueves 8 de febrero de 2018. 14:15 pm. El cielo de la ciudad está nublado. No hay viento. Me adentro al Bosque de Chapultepec con el recuerdo de la última vez que estuve de visita en el zoológico. He vuelto para buscar al orangután del que me enamoré en aquel entonces; apenas cruzamos las miradas y yo no puedo olvidarlo. Voy a encontrarme con él.

Presento al lector el primer registro de una bitácora de las visitas que realizaré para ver a Toto una vez por semana, a lo largo de un mes. Quiero dar un testimonio de lo que veo en él o mediante sus ojos, siendo ambiciosa, sí.

Atravieso la entrada del zoológico. Leo los carteles. Me pierdo. Los caminos que me llevan hacia donde está tienen el tono del cielo, son grises y opacos. El sol asoma, de cuando en cuando, y hace triángulos amarillos sobre el cemento. Hay pocos visitantes: padres con hijos, sobre todo, bebés a bordo de carriolas y niños que acuden curiosos hacia los habitáculos de los animales.

Veo a los monos araña, son tres, uno está sentado sobre un columpio, otro va y viene entusiasmado, trepándose por la malla ciclónica que envuelve la jaula, y el tercero da la espalda al público, en una posición semejante al Pensador de Rodin. Un niño dice que el mono del columpio “está en su camita”.

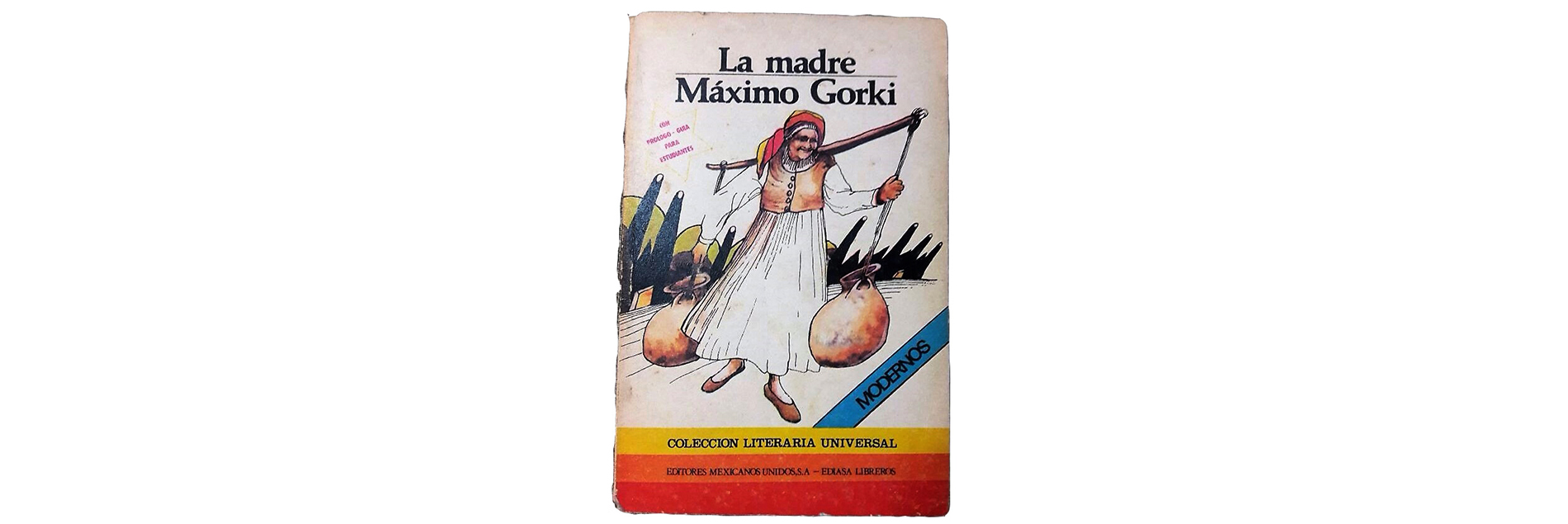

Sigo de frente, ansiosa por encontrarme al orangután. Acabo de saber, al tener una entrevista con el doctor Constantino Macías, director del Instituto de Ecología de la UNAM, que los orangutanes tienen sexo recreativo, sin que intervengan sus periodos reproductivos, y que, además, emplean distintas posiciones para hacerlo. En la siguiente jaula, veo al mandril en la parte baja del bosquecillo. “Su nariz está muy extraña”, dice un niño.

Mientras sigo de pie allí y pienso que el mandril tiene cierto diseño punk, escucho los gritos del siamang y no tengo alternativa: voy a verlo, como si fuera a atender una llamada de auxilio. Está aullando y va de un lado a otro de la jaula presumiendo una bolsa bajo el hocico que infla y desinfla tras cada alarido: un globo de pellejo gris que, además, emite una vibración cuando el grito cesa.

Me encuentro, luego, frente a la jaula de las martuchas. Una de ellas juega con un limón que cayó sobre la reja y de pronto recibo un limonazo en la muñeca que me impide seguir tomando apuntes.

Sigo mi camino. En la infografía que acompaña al letrero del mono patas, leo: “gracias a él existe una vacuna contra la polio”.

Me detengo en seco frente a la jaula del tigre de Bengala que parece disecado detrás del cristal. Y escucho a un hijo que le dice a su padre:

—Solo hay uno.

—Es que están extinguiéndose las especies.

El último animal que observo antes de toparme con el orangután es al perezoso. El pelo que le rodea el rostro tiene un color que se degrada hacia las puntas, como si llevara mechas californianas.

Finalmente, llego a ver a Toto. Según mis indagaciones nació en 1991, lo que aún no consigo averiguar es en dónde. Él tiene 27 años y yo 42. Lo encuentro cubierto de la cabeza a las patas con una cobija. No entiendo si se debe al frío o al fastidio de estar expuesto. Lo indagaré. Transcurren unos minutos y se destapa el rostro y nos mira de reojo, lleva entre los labios una vara de paja que mastica de cuando en cuando. El pelambre de su cuerpo forma largas rastas que sobresalen bajo la tela. Al final del tronco del árbol falso hay una caca de buen tamaño y consistencia. En la pared del fondo a alguien le pareció importante dibujar las ramas de un árbol y un poco de follaje más abajo, pero la imagen carece de profundidad. Es una selva que no deja imaginar lo que está lejos. Creo que Toto, bajo la cobija, se rasca.

Los orangutanes son arborícolas y la pasan mal en el suelo, me comentó el doctor Macías. Yo, que ahora soy una hembra primate, quiero treparme a lo más alto de un árbol y esconderme entre las ramas. Toto está apenas a un metro del cemento cubierto de paja en el que vive.

“It’s funny”, le dice una mujer estadounidense de unos sesenta años a su acompañante, que está detrás de mí y masca chicle, mientras mira al orangután cubierto con la cobija.

De pronto, Toto decide acercarse. Viene con el rostro descubierto y la cobija cubriéndole la cabeza y buena parte del inmenso cuerpo. Lleva la cobija al revés, con el tejido más abrigador hacia afuera. Baja del árbol para sentarse justo frente a mí. Nos separa el cristal, pero él está a menos de un metro de distancia. Mi mirada se cruza con la suya, otra vez. Son unos segundos apenas, pero yo le sostengo la mirada, o él a mí, no lo tengo claro todavía. Alguien que se va, le dice: “adiós, jefe”. Veo el puño de Toto. Es del tamaño de la cabeza del niño que está a mi lado.

—¿Por qué se queda quieto? Pregunta el niño a su padre.

—¿Por qué nos está viendo? Vuelve a preguntar.

Toto es pelirrojo y los rayos delgados de sol le sacan brillo.

Llegan dos amigas, una le dice a la otra: “Tiene un parecido entre el Sergio y el Gerardo”. El orangután detiene los ojos en la libreta que sostengo entre las manos. Es de colores. Me mira de nuevo. Tiene las pestañas claras. Sus ojos son abismales, como el amor o la selva. Al verlos, casi puedo oler su piel, y algo en mi cuerpo se enciende. Me avergüenzo.

Me percato del silencio en el que estamos unas ocho personas, observando al animal que, a su vez, nos mira a todos. Mejor que se quede quieto, pienso. Cuando se mueve da miedo: lo hace con lentitud, sin embargo, su cuerpo es demasiado grande. Los orangutanes presentan un marcado dimorfismo sexual: los machos son bastante más grandes y masivos que las hembras. Mejor que sea una estatua a que esté en movimiento. Pero él se desplaza ahora a la otra ventana. Allí se detiene. Alza la vista, un chorro poco abundante de orina escurre sobre el tronco de cemento.

Una hora después, Toto se acerca hacia el fondo y sale por una puerta. Camino a la par del cristal para ver que se fue a la vitrina contigua y desapareció de nuestro horizonte, quizás es la hora de la comida. Quiero saber más sobre él y sus semejantes. Y sobre mí. La próxima bitácora mostrará mis indagaciones al respecto. Toto es un macho que me seduce. Su reclusión es mi pregunta.

El doctor Macías me dijo que había palomas que acaban fijando su vista en la esquina de la jaula, cuando no tienen a quién cortejar, y que la esquina acaba siendo su amor. Tal vez eso le pasa a Toto o a mí.