Estamos ante uno de los novelistas más leídos del siglo. Desde 1904, cuando apareció “Peter Camenzind”, hasta el día de ayer, cuando ya no encontré el ejemplar de “Narciso y Goldmundo” que había localizado la semana pasada, Hermann Hesse (1877-1962) es el rito de iniciación en la lectura para miles de jóvenes en muchas lenguas.

A diferencia de otros “educadores”, la popularidad de Hesse ha sobrevivido al desprecio de la crítica, y sobre todo, al disimulado fastidio de quienes lo leímos y lo olvidamos. Hesse ya no necesita de nosotros. Algunos, yo mismo en estos días, asombrado ante la muerte, necesito de él. Añoro y detesto lo que acaso Hesse simboliza: la adolescencia.

Los historiadores de la vida cotidiana, ciencia inexacta, nos enseñan a despreciar las esencias que identifican a las edades consagradas de la vida. Niñez, adolescencia, juventud, madurez y vejez serían, más que una sucesión biológica, un museo de cera artificialmente creado por la cultura. El niño, tal como lo entiende la modernidad, habría nacido en el el siglo XVIII, hijo de Rousseau. El Emilio abolirá la sentencia de San Agustín, pues antes de recibir la confirmación de la Iglesia el niño es un ser sin razón, aunque cargado de culpa: si muere sin bautizo arderá eternamente en el infierno. Pero tras Jean-Jacques, la pedagogía oscilará entre el pequeño adulto y el niño como padre del hombre, según la frase de Wordsworth.

La adolescencia, si es que fue una de las grandes obras inventadas por la literatura moderna, ocupará ese reino de la ambigüedad entre la pubertad y una madurez que se franquea como una aduana en la niebla. Pero el cuento es viejo. Entre las objeciones paganas a la vida de Jesús está la asombrosa ausencia, en la narración evangélica, de su paso por la adolescencia. Entre sus 12 años, cuando apostrofa a los doctores de la Ley en el Templo, hasta el comienzo de su predicación tras el retiro bautismal en el Jordán, transcurren, en la oscuridad, los años de aprendizaje. La civilización greco-latina tenía que reparar en ese olvido capital. Griegos y romanos —como los discípulos de Confucio, Buda o Quetzalcóatl— se empeñaron en la praxis de una educación. La enseñanza de las virtudes cívicas y militares, así como el cultivo de la salud del cuerpo y la mente, preocupó a las tradiciones espirituales anteriores o paralelas al cristianismo. Los variados ritos iniciáticos, al cumplirse, certificaban el éxito, en cada joven, de la misión del Estado y la religión.

El cristianismo deformó esa pedagogía, pues en la figura de Cristo ese adolecer aparece dramáticamente visible. Hombre-dios, unigénito del Padre, hijo del hombre o profeta y taumaturgo, Jesús de Nazaret fue un ser incompleto, adolescente1 por designio divino. Judíos y musulmanes, más tarde, descubrirán en ese déficit de formación en Jesús los argumentos suficientes para desconfiar de un maestro que no vivió, por ejemplo, esa única obra de arte a la altura de cualquier persona: el matrimonio, según Goethe. ¿Cómo podía enseñar —se preguntará un sabio sufí— la virtud un hombre que no conoció el amor carnal y la paternidad, que murió adolesciendo de las experiencias genéricas y genéticas que nos hermanan? Esa irregularidad escandalosa motivó las ineficaces versiones gnósticas que presentaron a Jesús con mujer —celeste o terrenal— y hasta con hijos.

El eterno adolescente —acaso todo el genio de Dostoievski quepa en esa definición— será Jesucristo. Toda la caracterología adolescente —salvo la iniciación sexual— parece surgir, paradójicamente, de él, quien según los evangelistas no tuvo adolescencia: enviado de los dioses, se siente inseguro de su divinidad hasta que no la comprueba en el sacrificio. Es altanero y rebelde contra el poder y el dinero pero misericordioso con los pobres, los humillados y los ofendidos. En la cruz, pregunta a su Padre por el abandono. Adolece de un destino en la Tierra a cambio de ser el Mesías. Jesús era anodino o incomprensible para la Sinagoga y la romanidad. Las vidas proféticas del Antiguo Testamento, como las biografías de Plutarco, son existencias completas, una estatuaria del fuego o de la perfección.

La institución del monacato cristiano hacia el siglo iv pretendió normar esa adolescencia festiva y anárquica que florecía en la nueva cristiandad. Aunque medidas como el celibato estricto sólo serán rigurosamente canónicas hasta el largo Concilio de Trento del siglo xvi, la iglesia de los Padres del Desierto inventa al monje como dueño de un “estado de perfección” que lo conserve, a imitación de Cristo, en la eterna adolescencia. Castos, alejados de los demonios del mundo, el eremita, el cenobita y, más tarde, el fraile mendicante, permanecerán, para gloria y honor del papismo, lejos de la totalidad del adulto. El monje, de jure o de facto, hace de su “estado de perfección” una excepción regulada por la Iglesia. Puede, en teoría, hacer la guerra, pero sin derramar sangre; si comete pecado carnal podrá ser castigado o tolerado, pero sin casarse. Y el escolapio del monasterio, para acceder a las dignidades seculares de la Iglesia, deberá suspender sus votos regulares. Algo similar ocurrirá con el monacato femenino: la monja, sierva o esposa del Señor, será adolescente y hermana, madre o anciana, pero jamás mujer. Sólo la infamante menstruación, hasta la menopausia, le recordará la condena a fenecer sin procrear.

La novela de formación, Bildungsroman o Erziehungsroman, es un género cuyo esplendor nacerá de la Alemania de la Reforma. Esa cultura emancipada violentamente de Roma se vio obligada a dudar, mediante el libre examen, ante la eterna adolescencia del cristianismo. La abolición luterana y calvinista del celibato —jamás ordenado en los evangelios y tan sólo sugerido por Pablo— pretenderá poner fin a la desvergüenza monacal —también detestada por el católico Erasmo— reintegrando al pastor a su rebaño ya no en calidad de intermediario sacramental, sino de padre de familia. Pero ¿qué ocurrirá con los miles de jóvenes ansiosos de Dios que soñaban con los monasterios clausurados? ¿Qué espiritualidad ofrecer a quien deseaba ser el eterno adolescente crucificado? Tocó a los escritores de la Aufklärung alemana, tan religiosa, dar una respuesta sobre qué debería hacer el adolescente con su adolescencia, con sus genitales y su mente, con sus dudas de conciencia y su ensoñación. Ese camino —el pietismo— nos lleva a Hermann Hesse.

La belleza

Los botánicos tienen una clase de plantas a las

que llaman incompletae. También puede decirse

que hay hombres incompletos, deficientes. Son

aquellos cuyos anhelos y aspiraciones no guardan

proporción con su actividad y rendimiento.

— Goethe

Los años de aprendizaje

de Wilhelm Meister

La crisis confesional que atraviesa el Siglo de las Luces desarrolló el pietismo, origen de la literatura alemana moderna. Una polígrafa iluminada, madame Guyon (1648-1717), amiga de Fénelon, formuló el quietismo francés, gracias al impulso español de Miguel de Molinos (1628-1696). Pero fueron los alemanes, gracias al pastor Philipp Jacob Spener y a su mecenas Francke, quienes hacia 1700 colocaron esa herejía contemplativa en el centro de la espiritualidad luterana, hasta que se escindieron para predicar la piedad personal y el ardor religioso más allá de la estricta observancia doctrinal. El pietismo invadió Suabia y Suiza, alcanzando una notable influencia entre los metodistas y los Hermanos Moravos.

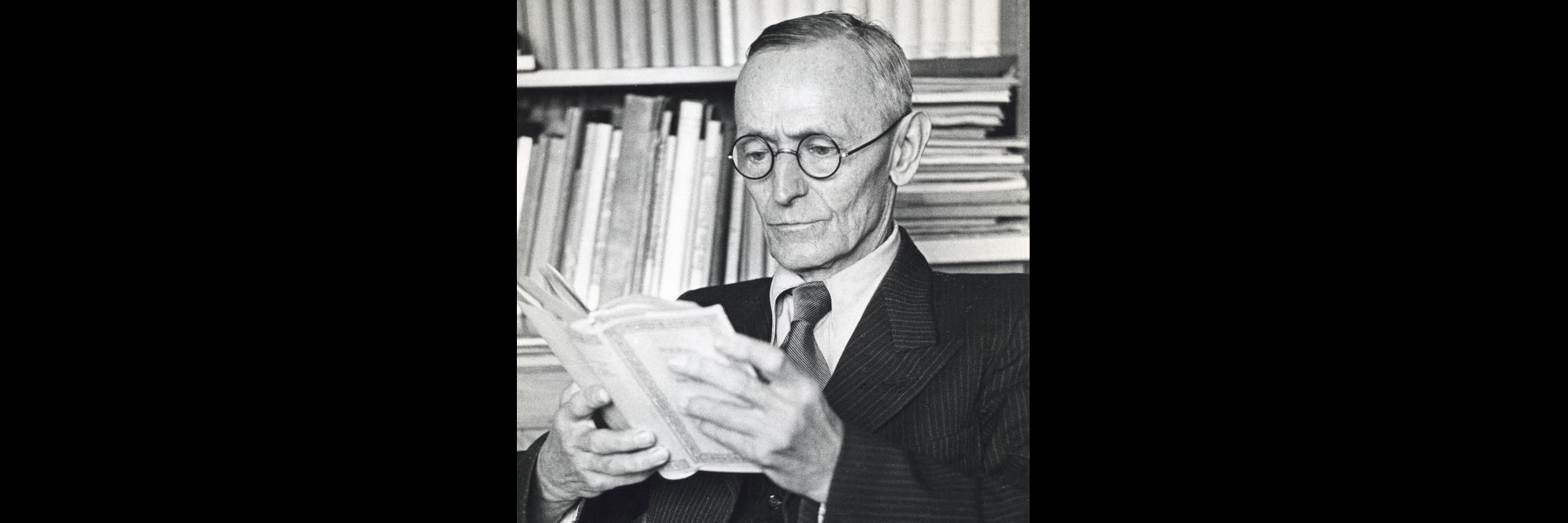

Hermann Hesse, nacido el 2 de julio en Calw (Baden-Württemberg) y ciudadano suizo desde 1924, era hijo de una fanática familia pietista. Antes que él, varios de sus maestros en la lengua alemana, como Karl Philipp Moritz, Hölderlin y Goethe, crecieron en ambientes pietistas de variado rigor. Esa secta, dedicada al estudio comunitario de la Biblia pero libérrima a la hora de interpretarla, no podía sino generar ese hervidero de ideas filosóficas y literarias que fue el romanticismo. Y cada uno de estos adolescentes hubo de vivir esa tensión entre la rebeldía ante la religión hogareña y su sello indeleble. Hesse tuvo una adolescencia plagada de crisis nerviosas e internamientos psiquiátricos. El doctor Jung, su amigo, lo puso como ejemplo del neurótico redimido por el arte: Hesse “sanó” cuando empezó a publicar. El pietismo obliga a describir el camino hacia Dios (y su negación) y estos adolescentes hicieron del Bildungsroman la vía electiva de ese testimonio.

Johann Wolfgang Goethe (1749-1832), ese fantástico revolucionario conservador, escribió esa autobiografía espiritual que fundará oficialmente (en él todo lo es) el género. Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister fueron redactados esencialmente entre 1793 y 1795, aunque en 1910 se descubrió un borrador anterior en quince años. Será arduo para muchos lectores concluir esa novela sentimental y farragosa, que en su tiempo Novalis calificó de “necia e incompetente” pues el héroe “era un Candide en armas contra la poesía”.2 Ante la adolescencia, Goethe votó por rechazar al cristianismo y al pietismo, rehaciendo, muy a su manera, una imagen clasicista del joven, porque las andanzas de Meister nada deben a los virtuosos plutarquianos o a los malévolos césares suetonianos. Wilhelm Meister bautiza la palabra “formación” con el contenido que actualmente seguimos reconociendo como tal, el proceso, generalmente doloroso, que lleva al ser a completarse, a madurar. Goethe elige para su alter ego una vocación escandalosa y sublime, el teatro. Las peripecias de Meister son una negación de la autoridad pietista: abandono de la obediencia paterna, indiferencia panteísta ante la confesionalidad, búsqueda del yo a través del arte y del amor. Setecientas páginas después, Meister culmina su aprendizaje en el humanitarismo, dedicándose a sangrar a los enfermos.

Al superar el pietismo evadiendo la grosería del deísmo francés, Goethe abrevó en esa religiosidad sin religión. Pero si el pietismo es el origen, la pansofía será el método de conocimiento común a la enigmática literatura alemana de 1800. La pansofía fue en su origen una forma grandiosa de la alquimia, adoración pagana o cristianizante del Gran Dios Pan, identificado con la totalidad. Desarrollada por los discípulos de Paracelso, en particular por Jacob Böhme (1575-1624) y Angelus Silesius (1624-1677), nos dice que el Todo se corresponde con todo: la incesante regeneración física de la materia es paralela al desarrollo espiritual de los seres humanos. La misión del sabio y del poeta es descubrir esa correspondencia secreta, pues dado que es la sustancia natural la que va a Dios, el espíritu deberá conquistar la materia para realizar la armonía universal.

Como ocurre bajo el imperio de una Idea general, la pansofía produjo una variedad de interpretaciones que fueron a dar al acervo romántico. Racionalista y sensual, Goethe hizo ciencia y poesía aspirando a descubrir el secreto en la condena y la salvación de Fausto. Católico y metafísico, Novalis hace viajar a Heinrich von Ofterdingen hacia el reino de los minerales en busca de esa unidad perdida. A contracorriente, Moritz, Hölderlin y Jean-Paul Richter reaccionaron como blasfemos ante la pansofía, creando la locura sagrada de los modernos, lo mismo que su antídoto o explicación, la psicología del inconsciente. Todos ellos, empero, fueron discípulos de Franz von Baader (1765-1841), para quien sólo el camino interior conduce a la pansofía, pues todo lo que se segrega depende del mal. Como lo afirman algunos físicos contemporáneos, para Baader el planeta era un ser vivo.3 Mi hipótesis es que la novela de aprendizaje fue el instrumento más preciso para alcanzar o negar la pansofía. Sólo el adolescente puede emprender ese peregrinaje. Por eso olvidamos o repudiamos la lección didáctica de Hermann Hesse: nos recuerda la tristeza o la inutilidad de la formación pero mantiene, latente e incómoda, esa “religiosidad sin religión” a la que aspiran tantos hombres del siglo XX. Los que leyeron a Hesse, me temo.

Para Goethe la adolescencia será una forma mutante de la belleza. El teatro de marionetas de Wilhelm Meister nos es ajeno por lo que tiene de anhelo de perfección, por la facilidad antinovelesca con que el muchacho aprende a ser bello “en proporción a su actividad y rendimiento”. Los finales de Goethe son incómodos: el narrativamente inverosímil suicidio de Werther es el capricho de un idiota (ya lo decía Stendhal) que idiotizó a miles de jóvenes; la salvación de Fausto —perdonado por Dios tras pactar con el diablo— ha sido interpretada como una metáfora del nazismo, y la conclusión de Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister tiene un tufillo aldeano y pequeñoburgués.

Hesse le debe casi todo a Goethe. Hasta sus defectos: el educacionismo, el manoseo inepto de religiosidades ajenas (Siddharta, 1922) y la tendencia permanente a moralizar. Pero sería injusto olvidar que las virtudes goethianas honraron a Hesse durante la tormentosa travesía vigesémica: el amor por la cultura humanística, la simpatía por la prudencia, la paz y la neutralidad. Durante la Segunda Guerra, Hesse, antinazi, permaneció en Suiza, intentando a toda costa conservar el mercado alemán para sus libros, lo que le valió la ojeriza de su amigo y rival Thomas Mann. Como todo autor de éxito, Hesse amaba el dinero, pero también creía que el aliento pacifista de su obra animaría el vigor y la esperanza de los jóvenes. Fue el primer Premio Nobel de la posguerra.

La retórica formativa de Hesse proviene de Wilhelm Meister: el adolescente es la belleza. Pero tras siglo y medio de romanticismo y vanguardias, Hesse sabía que esa belleza, lejos de florecer, estaba condenada a marchitarse. La crónica de esa catástrofe minúscula es la esencia de la más simple y acaso la más perfecta de sus novelas: Bajo la rueda (1905). Releerla es dejarse ir en aguas cristalinas hacia el lago de la muerte. El retrato del adolescente Hans Giebenrath, en la mejor tradición goethiana, es un himno a la inmovilidad rural, apenas trastornada por ese estudiante aventajado que gana su educación formal en el seminario protestante de Maulbronn. Fracasa por razones sutiles pero dramáticas, plenamente adolescentes, la incompatibilidad entre el ambiente y los caracteres, un temperamento nervioso que jamás roza la locura. De regreso a casa su condena es el trabajo manual. Tras un amor fugaz y una borrachera se ahoga en un lago. El poder de evocación de Hesse es inmenso: pocos hacen tanto con tan poco. La trascendencia está en el aprendizaje. Si todo es inútil nada lo es: Bajo la rueda ofrece el más feliz de los finales tristes.

El horror

La vergüenza es un afecto como cualquier otro

y es extraño que sus secuelas no sean a veces mortales.

— Karl Philipp Moritz

Anton Reiser (1793)

En tiempos de Goethe vivió y murió el más grande novelista alemán de su siglo. Se llamó Karl Philipp Moritz (1756-1793), nacido en el legendario pueblo de Hamelin, hijo de un oboísta y víctima de la austeridad pietista. En una década de trabajo dejó una obra inmensa como periodista, dramaturgo y novelista. Anton Reiser es la primera Bildungsroman moderna, más cercana a Robert Musil que a Goethe.4

Puntillosos, los alemanes consideran que la Bildungsroman tuvo una derivación inmediata, la “novela de colegio” que continuarán Hesse, Musil, Robert Walser o Thomas Bernhard en el siglo XX. Y como ellos, Moritz ve en la adolescencia un horror sin límites, una desformación que anula el aprendizaje y cierra el camino a la pansofía. Anton Reiser —en buena medida Moritz en tercera persona— es hijo de fanáticos pietistas, lectores cotidianos de madame Guyon. Huye de ellos tras la maravilla salvadora del teatro y su viaje, que según el gran Albert Béguin será por “una extraña Alemania: allí se unen caprichosamente el culto del saber y el respeto al latín con la brutalidad de la población media; los intelectuales volterianos se codean con las sectas de iluminados y la existencia completamente medieval de los pequeños artesanos”.5

El hambre y el fracaso guiarán a Anton Reiser durante su viaje. Si Rousseau es un filósofo que se confiesa y Goethe un escultor de lo bello, Moritz es un narrador que sueña. Pero a diferencia de su querido Jean-Paul Richter, no encuentra profecía en el sueño. Periodista que escribía sobre la ensoñación nocturna y la detestaba, Moritz fue un onirocrítico aristotélico, que considera que soñar es introducirse en la realidad pesadillesca de la existencia. Entre poesía y verdad hay una correspondencia demoniaca: la pansofía es negativa.

Moritz fundó la psicología tal cual la atisbó Nietzsche y la profundizó Freud. Fue el novelista alemán el primero en concebir el origen de la soledad del hombre y de su derrota en los detalles nimios de la infancia, cuyo horror magnificará la adolescencia. Anton Reiser es la memoria del adolescente como vagabundo, Jesús camino del calvario, asediado por los demonios de la fe, la duda y el talento. No habrá forma de fracaso que Anton no pruebe. Carece de la vocación esculpida por Goethe. Errancia sin fin, deseo ajeno al placer, este adolescente sufrirá la tortura no del colegio, sino de los pastores que lo recogen y lo desechan, dirigiéndolo hacia ese teatro ilusorio donde no encontrará colocación. Ignorada novela de cabecera de la modernidad, que sólo Béguin y Michel Tournier, fuera de Alemania, han leído con cuidado, Anton Reiser es la biografía de la adolescencia como castidad, la de quien no ha perdido la fe pues ignora para qué puede serle útil.

Los redescubrimientos literarios son alevosos. Al librarnos de la dictadura cronológica prueban, en detrimento de nuestros contemporáneos, la divinidad del genio, su omnisciencia. Comparar Demian (1919) con Anton Reiser es un abuso que la admiración de Hesse por Moritz autoriza. El escritor dieciochesco sacó de la narración las páginas didácticas, mientras que Hesse, en Demian, nos aburre con obviedades que se desprenden de la novela. Hesse, empero, avanza en la dirección señalada por Flaubert, la Bildungsroman deberá ser también una educación sentimental, un himno a la amistad masculina, a los niños que se vuelven adolescentes juntos y a quienes el aprendizaje, al dividirlos, los transforma en un ser bicápite. La relación entre Sinclair y su esquiva alma gemela, Demian, habría sido incomprensible para Moritz. Pero lo que une a Hesse con su ancestro es la identificación del adolescente con el emboscado, bestia que se oculta para salir de la floresta convertido en el verdadero monstruo, el adulto, cuyo destino menos infeliz será ser el lobo estepario.

Ignoro si Dostoievski leyó a Moritz. Ya Berdaiev —un pansofista cristiano— dijo que la gloria del novelista ruso fue haber retratado la adolescencia de la humanidad. El adolescente (1875) es la penúltima novela del llamado “Pentateuco dostoievskiano”, la peor conocida y seguramente la menos lograda.6 Entre el enjambre de una trama dislocada, Dostoievski presenta a su adolescente como un imbécil y como un granuja: el bastardo Arkadi Dolgorouki nada tiene de la idiotez sagrada del príncipe Mishkin y es un borrador de Iván Karamázov. Pero resulta cautivador comparar a este adolescente perdido entre la Idea y el dinero con sus familiares alemanes: el mundo urbano de San Petersburgo y Moscú parece incompatible con la Bildungsroman, travesía verificada en un mundo preindustrial, itinerario de pequeñas ciudades todavía amuralladas, donde aprender pareciera sinónimo de adolecer, en cuanto el aprendizaje se prueba en un oficio, en un ministerio religioso o en una sola vocación frustrada. El adolescente dostoievskiano parecería un joven de nuestra época, sometido a una variedad de estímulos tanáticos y lúdicos. Dostoievski, al final de El adolescente, cometió la tontería de epilogar la obra con una admonición ética: llegará el día en que los adolescentes dejarán de serlo. Se realizará la Parusía, ese tercer reino, el del Espíritu Santo, en que Jesucristo, rodeado de la resurrección de los muertos, dejará de ser adolescente.

Hesse leyó a Dostoievski y a Nietzsche pero su corazón estaba más cerca de la Bildungsroman como para asimilarlos realmente. Hacerlo habría sido renunciar al aprendizaje como vía pansofística. Nada más contrario a la anhelada unidad cósmica que la desintegración planteada por Nietzsche y ejecutada novelescamente por el ruso. En Demian, las referencias nietzscheanas son forzadas más por la coloración de la época que por una auténtica sustancia. Pero la ruina de Sinclair, su dubitación ante el hermano-guardián, su duda psicológica entre los límites del yo y el mundo son una vulgarización de los tormentos adolescentes de Moritz y Dostoievski.

Goethe quiso a Moritz como suelen hacerlo los genios consagrados con los ángeles caídos. Estando en Roma, año de 1789, Moritz se fracturó un brazo y Goethe lo cuidó durante treinta días desde la cabecera de su cama. Ese hombre maltrecho, filólogo obsesivo, escribiría sin proponérselo la refutación de Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister: la adolescencia es el Horror. La última visión de Anton Reiser es el desierto de la madurez: los hombres se convierten, al fin, en un rebaño disperso.

El Gran Pan ha muerto

Cualquiera que sea la opinión que nos plazca mantener

con respecto a la muerte, podemos estar seguros de que

no tiene el menor sentido ni el menor valor. La muerte

no nos ha pedido que le reservemos un día libre.

— Samuel Beckett

El juego de los abalorios fue la obra cumbre de Hermann Hesse. Libro enigmático quizá destinado a borrar su recuerdo como escritor didáctico, es una novela de tesis expresiva de la polivalencia, a ratos incongruente y siempre sincera, a la que llegó el viejo Hesse. Al mismo tiempo, en El juego de los abalorios, Hesse fue víctima consciente de su atracción pietista por las órdenes monásticas pero aclaró su pertenencia a Castalia, la escuela laica y masónica dedicada a la combinación de los saberes matemáticos y musicales. En ninguna novela de la tradición alemana se encuentra semejante casa de la pansofía.

Otro adolescente, Joseph Knecht, inicia su formación en Castalia, un instituto que recuerda al gran convento imaginado por Campanella en el siglo XVII. Entre los castalios y los benedictinos, entre lo esotérico y lo monástico, el estudiante comprenderá arcanos del saber a los que Hesse tan sólo alude. La novela transcurre en el futuro, en 2400, pero es un retorno a esa Edad Media fantástica con la que soñaron Novalis o Hölderlin, universo reglamentado por el mago, el sacerdote y el guerrero. Pero una vez alcanzado el grado supremo, Magister Ludi del juego de los abalorios, Joseph Knecht renuncia. El adolescente se hace hombre renunciando a su formación. ¿Vivir una Bildungsroman es inútil? Como Wilhelm Meister, Knecht se realiza, pero esa realización, ajena a los sufrimientos de Anton Reiser, desemboca en el mismo pastizal, lejos de las montañas de la Unidad Cósmica.

Entre los escritores alemanes de su época, el Hesse de El juego de los abalorios sólo se parece a Ernst Jünger. Suena extraño. No lo es. Se profesaron pública admiración. Ambos vivieron situaciones equívocas —Hesse como rebelde pacifista en 1914 y Jünger como militar alemán de inclinaciones antinazis. El juego de los abalorios se adelanta a las utopías jungerianas (Heliópolis, 1949 y Eumeswil, 1977) en la postulación de una falsa tierra del futuro que es en realidad un nicho metahistórico. Hesse y Jünger compartían su amor por los personajes sapienciales, chinos, hindúes o romanizantes. A Jünger le interesan los titanes y a Hesse los adolescentes. Pero coinciden en hallar el clímax de la condición humana en el Anarca, el Emboscado o el Lobo Estepario, figuras de separación, maldiciones contra la totalidad perdida, criaturas aisladas en el bosque, el conocimiento o la errancia. Ése es el destino de Joseph Knecht, llegar a la cumbre y abandonarla, iniciando el descenso hacia la Historia.

Al ahogarse, como Hans en Bajo la rueda, Knecht finaliza su aprendizaje. ¿Se hundió por su propio peso adolescente, San Cristóbal sin redentor, por no haber cargado al Hijo? Incapaz de eternizarse como adolescente, prefiere la sanción del agua, reintegración primordial al origen, tal como lo dicta la pansofía, antes que sumarse, como Anton Reiser, al disperso rebaño de los adultos. Decepcionado del camino pietista, pero incapaz de apostasiar, Hesse conservó otra imagen memorable de la pansofía. Como nuestro Juan Rulfo, Hesse vivió enamorado de la música anterior a Bach.7 Tanto en Demian como en El juego de los abalorios, hizo de la Música el único vínculo mediante el cual ese adolescente pudiese conectarse a la pansofía. Esas amistades hesseianas entre el joven y el organista de una vieja iglesia, sabio y silente, ejemplifican esa Bildungsroman cuya medición no está en el tiempo ni en el espacio. El órgano mismo es una sobrevivencia gloriosa de un mundo desaparecido, que a través de esos tubos sonoros insufla aire en el corazón de la tierra.

El amor y el olvido ante Hesse caracterizan a nuestra época, que él no dudó en calificar de “edad panfletaria”. Él mismo, atraído por los viajeros de Oriente, incurrió en formas folletinescas de orientalismo. Recordemos que escritores de mayor dignidad estética que él incurrieron igualmente en la mercadotecnia ideológica y al servicio de causas siniestras. Su propio y desmedido afán de hermanarse con todos los adolescentes lo hundió. El pietista debió recordar que solamente Cristo puede permanecer como eterno adolescente. Y Hesse, que popularizó el I Ching y el budismo en Occidente, en cuyo honor un grupo de rock fue bautizado como Der Steppenwolf, acompañando a los beatniks y a los hippies por todos los caminos, finalizó su misión cuando esa adolescencia desapareció. No dudo que cada vez que un joven se inicia con Hesse, el juego de los abalorios continúa. Yo mismo cambiaría todas mis sesudas consideraciones para proclamar que Hesse me es entrañable porque fue el único escritor que atrapó una nimiedad esencial: cuando enfermamos y somos dispensados de ir al colegio, la luz en casa, durante la larga mañana, tiene una densidad que no volveremos a ver durante el constante crepúsculo de la vida.

Plutarco, en el tercero de los Diálogos píticos, escritos hacia el año 100 después de Cristo, visitó la ruta de los oráculos y constató su desaparición, condenados “al silencio y a la total desolación” pues el Gran Dios Pan había muerto, como lo gritaban voces misteriosas en alta mar.8 Plutarco se alegraba de que una nueva ciencia ignorara los reclamos necios, y hoy diríamos adolescentes, que los hombres dirigían a los oráculos. Hermann Hesse fue un oráculo que escuchó a los adolescentes y los envió tras el Gran Dios Pan. Pero eso fue hace mucho tiempo. –

es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.