Durante años, la relación entre México y Cuba fue presentada –cuando no deliberadamente minimizada– como un vínculo de baja intensidad: un espejismo propagandístico, simbólico, retórico o, en el mejor de los casos, consecuente con una tradición diplomática latinoamericanista compartida por gobiernos de distinto signo durante la etapa autoritaria y la transición democrática. Incluso durante los gobiernos de Morena, la cercanía con La Habana fue interpretada por amplios sectores de la opinión pública como una afinidad ideológica –celebrable o lamentable–, pero mayormente inofensiva, carente de implicaciones materiales profundas y muy distante de los alineamientos orgánicos que Cuba sostuvo –y sostiene– con regímenes abiertamente autoritarios como los de Venezuela y Nicaragua. Esa lectura, sin embargo, ha comenzado a resquebrajarse.

Al calor de coyunturas recientes, el debate sobre la influencia cubana en México ha adquirido una densidad inédita. La captura de Nicolás Maduro y la evidencia que apunta a la presencia activa de agentes cubanos en el aparato de inteligencia y represión venezolano no solo reactivaron las discusiones sobre el papel de La Habana como exportadora de know-how autoritario, sino que obligaron a repensar su proyección regional más allá del mito de la supervivencia pasiva. A ello se suma el incremento sostenido de los envíos de petróleo mexicano a la isla, ordenados por el gobierno de Claudia Sheinbaum, los cuales han comenzado a ser leídos, crecientemente, como un subsidio político a un régimen fracasado, más que como un gesto humanitario o diplomático.

No es casual, en este contexto, que voces influyentes del debate público mexicano –como Carlos Bravo Regidor o Julio Patán– hayan empezado a señalar los riesgos y contradicciones de una política exterior que, mientras enarbola una retórica soberanista y democrática, sostiene materialmente a una de las dictaduras más longevas del hemisferio. Lo que durante años fue considerado irrelevante, exagerado o ideológicamente sesgado hoy empieza a percibirse como un problema real de coherencia política y, más aún, como un riesgo institucional.

Este giro en la conversación pública resulta revelador, pero también tardío. Mucho antes de que el subsidio petrolero colocara a Cuba en el centro del debate nacional, distintos análisis habían advertido sobre una influencia cubana creciente y multifacética en México. Autores como Armando Chaguaceda y Johanna Cilano en un artículo de Letras Libres, así como diversos reportes de la organización Gobierno y Análisis Político A.C. (GAPAC), señalaron previamente que la relación entre la autodenominada Cuarta Transformación y el régimen poscastrista no podía reducirse a gestos simbólicos o afinidades históricas. Por el contrario, apuntaban a una dinámica de influencia persistente en los planos económico, cultural y político, anclada en intercambios materiales, redes institucionales y promoción autoritaria. Sin embargo, como ha sucedido por demasiado tiempo con la incredulidad –mezcla de actitud ingenua y afinidad ideológica– frente a la realidad doméstica e influencia global del castrismo, nadie escuchaba.

Desde esta perspectiva, la pregunta no es solo por qué Cuba influye en México, sino por qué –hasta ahora– esa influencia había sido sistemáticamente negada, relativizada o normalizada. La coyuntura actual no inauguró el fenómeno, sino que lo ha vuelto mediático. Y al hacerlo, obliga a revisar críticamente una relación que, lejos de ser excepcionalmente inocua, parece inscribirse en un patrón regional de simbiosis autoritaria.

El subsidio petrolero y el fin de la irrelevancia asumida

El aumento de los envíos de petróleo mexicano a Cuba ha funcionado como un punto de quiebre en la percepción pública de la relación bilateral. Por primera vez en años, la cercanía con La Habana dejó de leerse exclusivamente en clave simbólica y comenzó a evaluarse en términos de costos materiales concretos. En un país con severas carencias energéticas, una empresa estatal altamente endeudada y amplias demandas sociales insatisfechas, la decisión de destinar recursos estratégicos a sostener a un régimen extranjero en crisis no podía pasar inadvertida.

La polémica no radica únicamente en el volumen del petróleo enviado, sino en el significado político del gesto. De acuerdo con reportes del Financial Times, México se habría convertido ya en el principal proveedor de crudo para Cuba, desplazando de facto al chavismo –y a otros aliados como Rusia e Irán– como sostén energético de la isla. El relevo no es menor: implica asumir, conscientemente o no, una función de apoyo externo que durante años desempeñó Venezuela, y hacerlo además en un contexto regional marcado por el colapso del eje bolivariano y por la creciente evidencia del papel activo de La Habana en la preservación de regímenes autoritarios aliados.

Con la adicional amenaza de los aranceles anunciados por Trump hacia los países que “vendan o suministren de otro modo petróleo a Cuba, protegiendo la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos frente a las acciones y políticas malignas del régimen cubano”, la posición de Claudia Sheinbaum se vuelve aún más problemática, exponiendo a México a potenciales medidas coercitivas de la administración norteamericana si continúan los envíos petroleros a la isla.

Esta política contradice abiertamente la retórica soberanista del gobierno mexicano. Al tiempo que se denuncia la injerencia extranjera y se reivindica la autodeterminación de los pueblos, se mantiene un esquema de apoyo que apuntala la viabilidad económica de una dictadura de partido único –mientras compromete la estabilidad nacional–. El principio de no intervención se invoca selectivamente y desaparece cuando se trata de auxiliar a un régimen ideológicamente afín. El petróleo, en este sentido, ha despojado a la relación bilateral de su velo retórico y la ha colocado en el terreno de las responsabilidades políticas.

Una influencia que trasciende al petróleo

Reducir la influencia cubana en México al ámbito energético sería, no obstante, analíticamente insuficiente. Como han mostrado investigaciones recientes, la proyección regional de La Habana no depende exclusivamente de recursos materiales, sino de una combinación de instrumentos políticos, institucionales y simbólicos que operan de manera acumulativa y, en muchos casos, discreta.

Uno de los ámbitos más sensibles es el de las misiones médicas cubanas. Presentadas como una solución pragmática a los déficits del sistema de salud, estas misiones han sido ampliamente cuestionadas por sus implicaciones de trabajo forzado, retención salarial y vigilancia política. En el caso mexicano, el problema se agrava por la opacidad de los convenios firmados y por la normalización de prácticas incompatibles con estándares democráticos y laborales básicos. La cooperación sanitaria no es, en este sentido, un intercambio técnico neutral, sino un dispositivo con claras implicaciones políticas.

A ello se suman los vínculos partidarios entre el Partido Comunista de Cuba y Morena. Estos intercambios van más allá de gestos protocolares y constituyen espacios de afinidad ideológica y aprendizaje mutuo en materia de movilización política, construcción de hegemonía discursiva y gestión del poder en contextos de polarización. Que el partido gobernante en México mantenga relaciones orgánicas con una organización que sostiene un régimen de partido único no es un hecho trivial, particularmente cuando se observa el creciente desprecio de algunos sectores oficialistas hacia los contrapesos institucionales.

El ámbito académico y cultural completa este entramado de influencia, como demuestra GAPAC. Programas de intercambio, seminarios y colaboraciones institucionales han servido, en ocasiones, como plataformas de legitimación del modelo cubano o de relativización de su carácter autoritario. La influencia autoritaria rara vez se impone de forma abrupta; suele filtrarse mediante narrativas y marcos interpretativos que erosionan gradualmente los consensos democráticos. El caso venezolano ofrece aquí una advertencia: durante años, la presencia cubana fue minimizada como una exageración opositora, hasta que su papel en los aparatos de inteligencia y represión se volvió incontrovertible.

El colapso de una narrativa

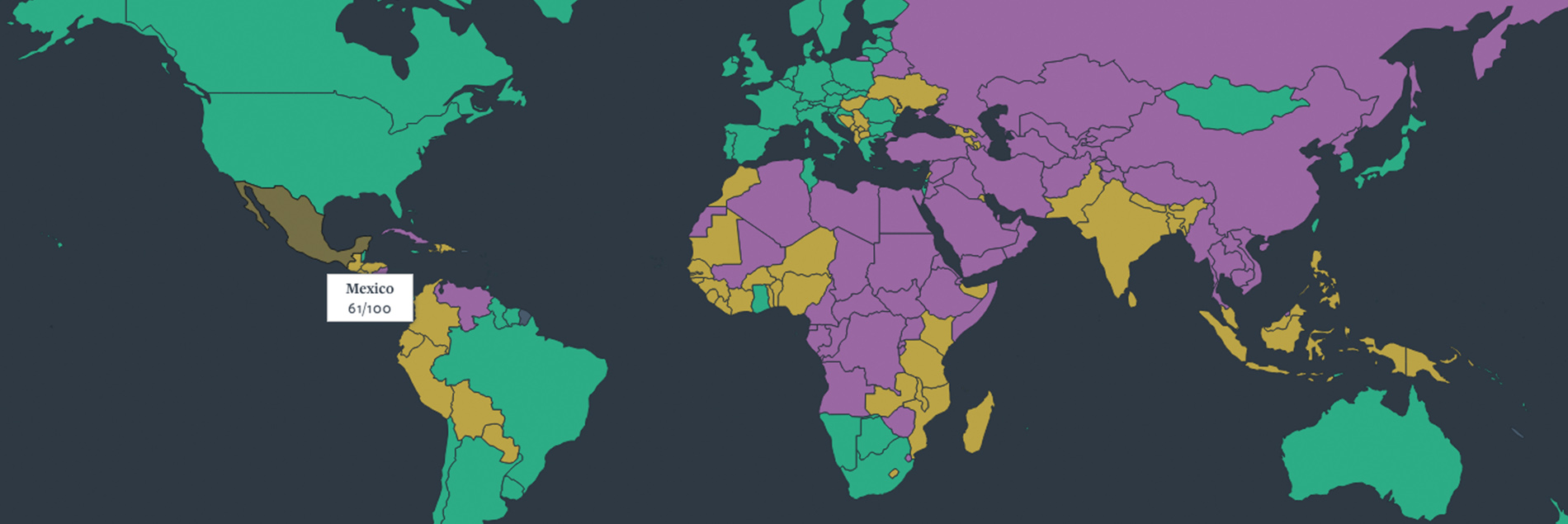

El renovado interés por la influencia de Cuba en México no responde a una revelación súbita, sino al colapso de una narrativa largamente sostenida: la de la irrelevancia. El subsidio petrolero ha funcionado como catalizador, pero el fenómeno es más amplio y profundo. Lo que hoy se vuelve visible es una relación caracterizada por una creciente simbiosis política que contradice tanto la retórica soberanista del actual gobierno mexicano como su pretendido compromiso con la democracia. Una donde las dirigencias de un nuevo autoritarismo –nacido de una exitosa propuesta populista e iliberal– estrechan relaciones con una veterana autocracia antiliberal, cuyos asesores, agentes y agitadores están más que disponibles para trasladar a otros países –previo pago de chequera– sus experiencias acumuladas de adoctrinamiento, represión, influencia diplomática y control social.

Reconocer esta realidad no implica adoptar posturas alarmistas ni extrapolar mecánicamente experiencias ajenas. Implica, más bien, abandonar mitos cómodos y asumir que las amenazas a la democracia contemporánea rara vez se presentan de forma abrupta. Con frecuencia, se instalan de manera gradual y asimétrica, amparadas en discursos de solidaridad, soberanía o justicia social. En este sentido, la influencia del autoritarismo cubano en el México actual no es una hipótesis especulativa, sino una realidad incómoda que exige escrutinio público y coherencia política. Eludirla equivale a repetir errores que, en otros contextos de la región, ya han tenido consecuencias difíciles de revertir. ~