Durante los últimos tres meses, como si se tratase de un entendido común para todos los implicados y grupos sociales, la justicia transicional se ha convertido en uno de los puntos centrales en todo debate alrededor de Siria. La frecuencia con que es mencionada en decenas de cumbres y encuentros diplomáticos, reuniones académicas y políticas, en discursos y análisis al interior o fuera del país, trae consigo, por cuestión de principios, una connotación positiva.

Muchas de aquellas discusiones sobre Siria han ocurrido durante los hallazgos del rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco.

De forma natural, ambos países comparten elementos que se deben templar con la realidad política de cada uno. Si bien las situaciones no son equivalentes, desde los entendidos básicos de justicia transicional no veo exceso al sugerir que Siria, tras catorce años de guerra, admite mejores pronósticos. Tanto en aquello que se encamina hacia un ejercicio de memoria colectiva como en el conocimiento de la verdad atrás de su tragedia.

En México, con dimensiones tan distintas como angustiantes, por sus múltiples crisis de violencia, desde hace tiempo la justicia transicional ha poblado las conversaciones que intentan comprenderlas y darles soluciones. Sobre todo, a través de voces dedicadas a los derechos humanos.

El concepto de justicia transicional, relativamente reciente, que propone una serie de mecanismos diseñados para que países bajo una situación de violencia extrema transiten a una etapa sin ella y, en simultáneo, puedan reconstruir sus sociedades, es difícilmente rebatible.

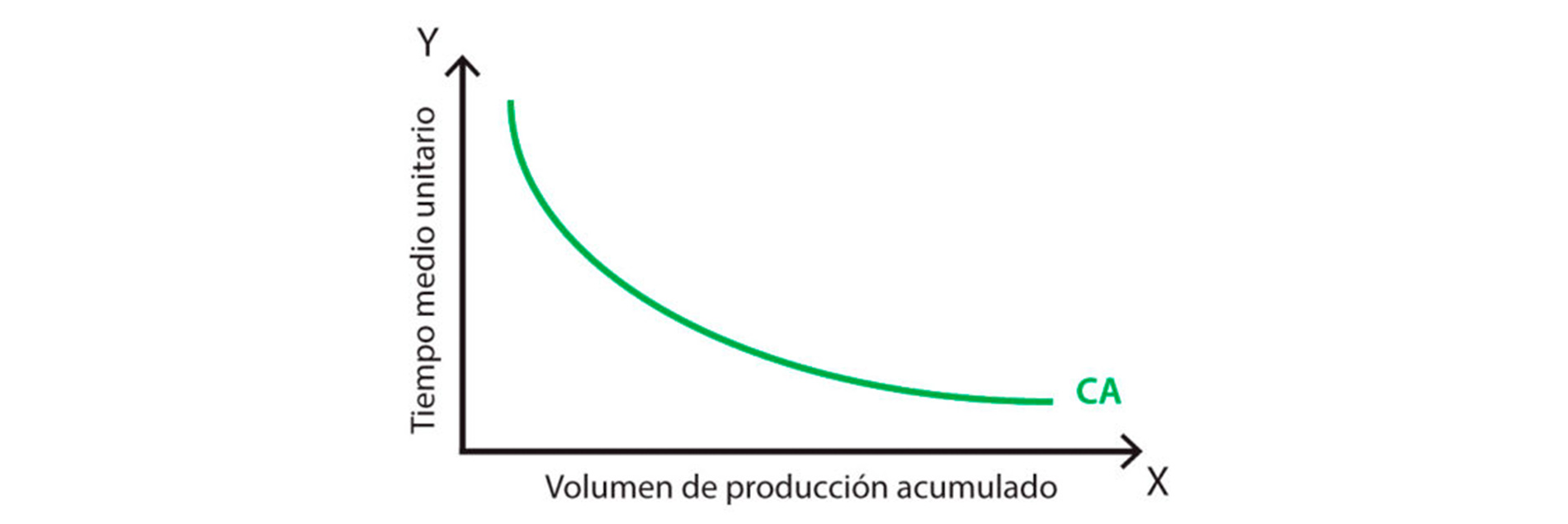

Uno de sus instrumentos permite servir de ejemplo. Frente a la imposibilidad de observar cada abuso, desaparición, tortura, encarcelamiento, cuando el número de estos es inmanejable, se opta por mecanismos capaces de ofrecer un piso mínimo de justicia a la mayor cantidad de personas. No se ve cada crimen en particular, sino el conjunto de estos.

Los esquemas varían de lugar a lugar, aunque comparten una columna vertebral que incluye un proceso social de construcción de memoria; el conocimiento de la verdad sobre qué ocurrió; mecanismos de justicia dirigidos a quienes dieron las órdenes convertidas en políticas contra la población; cierto tipo de reparación a las víctimas y cambios estructurales –rediseño de fiscalías, entre otros– que otorguen garantías para la no repetición de los hechos.

El diseño de mecanismos de justicia transicional cambia si se trata de un territorio al final de una guerra, después de la caída de un régimen autocrático, durante una situación de conflicto; cambia según códigos culturales, capacidades financieras y los mismos tipos de violencia.

Alrededor de Siria, la recurrencia de discusiones que permite su abuso retórico o, en el caso mexicano, la incapacidad y dificultad para traducir en acciones políticas tangibles inquietudes por demás urgentes, a pesar de su connotación positiva, arriesgan sus objetivos. También, pueden terminar dentro de los vicios estructurales que componen el entorno de las violencias.

Un aire de esterilidad se respira cuando el debate no conlleva una implicación política directa, ya sea a causa de la variabilidad de interpretaciones sobre el mismo concepto, su uso por sectores políticos tradicionales al detectar réditos personales en el discurso (pocos como México dan fe de esto. Ayotzinapa, el GIEI, etcétera y ahora Teuchitlán y las propuestas de una comisión que entregaría información a las mismas fiscalías que permiten un nivel de impunidad generalizada); ya sea por la distancia entre aquellos dedicados a los derechos humanos y la acción política, o bien, una mezcla de todas.

Otra condición diferencia el caso mexicano del sirio: la sociedad.

México, a pesar de sus saldos evidentes, aún no alcanza un consenso sobre su realidad. La defensa al oficialismo, la propia al sexenio y partido que desató la guerra contra el narcotráfico o quien luego la mantuvo, es suficiente para relativizar los costos. En Siria, la memoria colectiva no está en disputa. Tras medio siglo de dictadura, solo sus remanentes la niegan como máxima responsable de masacres, opresión y devastación.

La rendición de cuentas es el componente prioritario en el discurso del nuevo gobierno en Damasco y en las exigencias de comunidades absolutamente destruidas a lo largo de años. Si bien un proceso de justicia transicional puede satisfacer esa necesidad, hay complejidades graves.

En los planteamientos para Siria, siguiendo ejemplos previos, el énfasis está en la necesidad de reconstrucción social como vía para contener nuevos brotes de violencia, ya vistos, si la fragmentación no es atendida. En marzo, los días de agresiones provocados por remanentes de la dictadura y fatalmente contestados por fuerzas afines al gobierno de transición junto a algunos actores paralelos, son prueba de la urgencia.

Como ocurre al hablar de justicia transnacional en otras latitudes, hay un ejercicio de conciencia y aceptación de los alcances limitados en los aparatos de justicia convencionales.

Cuando los mecanismos habituales no son suficientes para dar respuesta a condiciones extremas, es lógico pensar la necesidad de nuevas herramientas para encararlas. Argentina, Ruanda, Colombia o Bosnia son ejemplos de casos con mayor o menor grado de éxito, distintos en sus condiciones como en la instrumentación de dicho modelo de justicia.

De manera casi inmediata, al caer la dictadura Siria se ofreció amnistía a quienes no estuviesen implicados en los crímenes de mayor gravedad. Burócratas, policías de tránsito y funcionarios de bajo nivel han evitado detenciones al acudir a comités de reconciliación donde entregan sus documentos para una revisión que determinará su grado de involucramiento. De ser alto, la intención es proporcionar un juicio que otorgue garantías a las víctimas e impida actos de linchamiento.

Por su dimensión masiva, la mayor fragilidad de este proceso tiene un espejo en México. Los actores bajos-intermedios pueden importar, en ocasiones, más que los líderes. Su impunidad se refleja en las calles: la gente vive no con sus torturadores –ellos estarán presos–, pero posiblemente con quienes formaron parte de su cobijo inmediato y les reconocen en las rutinas diarias.

Sin un cierre a la etapa de violencia es difícil pensar en la reconstrucción de una sociedad. La disposición social depende de la formación de una memoria compartida. Para esto, es necesaria la pedagogía que da asomos en Siria gracias a la clara intención de no regresar al punto de partida. Eso no aparece en nuestro país. Somos capaces de discutir sobre los resultados de políticas de seguridad que han dado resultados aterradores como si no lo fueran, o como si estuviesen desvinculados de esas políticas y estrategias.

Hay un valor en el conocimiento de la verdad, como en los otros instrumentos de justicia transicional. A pesar de su gigantesca fuerza, no pueden ocupar el espacio de la justicia regular que solo surge con el cambio de las estructuras políticas. Es decir, se necesita cambiar la estructura judicial normal, para permitir que comisiones de verdad y ejercicios de memoria no se queden en lo testimonial (a la mexicana).

La intención siria, con todos sus problemas y excesos retóricos en sinfín de encuentros alrededor del planeta, parte de ahí. Las garantías de no repetición son un primer paso. Por una sola razón. En Siria pasaron catorce años para que su sociedad civil cobrara la fuerza que hoy tiene y exija instrumentos para proporcionar algún tipo de satisfacción frente al dolor. Los colectivos mexicanos, en cambio, siguen operando al margen del conjunto social: la muestra es la facilidad con la que son atacados dependiendo del grupo político en el poder.

Si el deterioro se hace statu quo, se necesita tener algo de esperanza hacia el futuro. Cuando en un país lo importante es discutir si al sitio donde se mata gente es nombrable un campo de exterminio, no la gente, esa esperanza también se entierra. ~