Es difícil negar que los griegos lo supieron casi todo: la democracia, la aristocracia, la filosofía, la tragedia, los viajes al espacio, eso. Y fue tan sabio Homero que en La odisea ya introdujo el concepto de la morcilla, retomado luego en la comedia Los caballeros. Versiones alternativas y convincentes dicen que la historia de esa salchicha de sangre ya era hábito entre los chinos, añadiendo soya fermentada a la mezcla, pero sus especias son muy distintas a las extendidas por Occidente, así que descarto esa referencia por ahora.

En México el término es moronga, una receta casi idéntica a las morcillas del resto de América y de España, similares a su vez al boudin de sangre tan bien ejecutado por los franceses y llevado a la perfección por Daniel Boulud. Normal, Boulud es un chef familiarizado con recetarios centenarios como el de Apicius, un tipo que respeta primero y cocina después. Así que boudin, moronga, morcilla y salivar; todo bien hasta pedir en Cataluña una butifarra negra y esperar una morcilla.

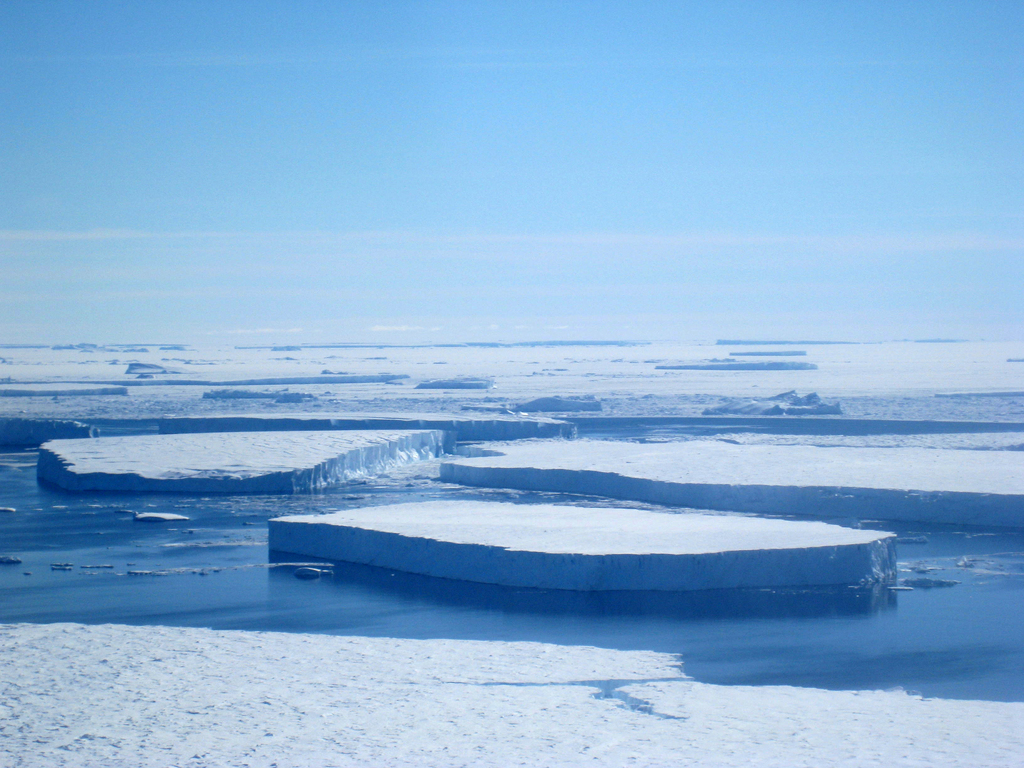

La butifarra –botifarra, en catalán– habita de forma simbólica un espacio en el estómago de todos los catalanes. Es básicamente un embutido de carne de cerdo, con o sin sangre, con o sin intestinos, con o sin huevo, pero la que me interesa es la de la foto: una espléndida butifarra negra con mongetes, una especie de frijoles blancos. Como muchas de las mejores cosas de Barcelona, la preparan en Can Vilaró, y tienen poco que ver con las granuladas morcillas del oriente venezolano, las de Argentina, envueltas a menudo con el intestino grueso del cerdo, o las butifarras de Soledad, en Colombia, redondas, secas y con un punto de acidez acentuado por el limón.

Es cierto que hay tantas morcillas como regiones y países, pero en general todas llevan grasa de cerdo. Es decir, trozos de carne, entrañas, sal, pimienta, especias, sangre y grasa. A veces llevan arroz, a veces trufas, pero siempre grasa. Al otro lado del océano los catalanes, tan acostumbrados a utilizar manteca en lugar de mantequilla para cocinar, no incluyen grasa en la preparación de la butifarra negra, que suele rebosar en sangre coagulada. Tienden a la delgadez y, como la carne es magra, la sensación grasosa viene dada por el eventual aceite de la plancha y, sobre todo, la inclusión de sesos y de hígados en la mezcla.

A estas alturas es probable que alguien se haya asqueado al pensar en una salchicha con tantos órganos y grasa, pero justamente veo en la butifarra negra y en la morcilla la máxima expresión de la capacidad de cambio que hay en la cocina. Nos hemos acostumbrado al mandato de la supuesta calidad de los cortes de carne, al precio de pescados grasos y fibrosos, al tomate rojo y gordo, por eso es importante conservar un vínculo indeleble con la cultura del hambre. Es al hambre a lo que le hemos temido siempre. Es el hambre lo primero que azuzaba rebeliones, ya aparece en la Biblia. Es el hambre lo que nos llevó a conservar, preservar, alterar. Y es el hambre lo que nos enseñó a amar al cerdo: sus riñones, corazón, hígado, intestinos, patas, orejas, lengua, labios, mejillas, piernas, lomo, sangre.

Habrá gente con miedo a ver este video donde una familia argentina se embadurna las manos en sangre para hacer morcilla. Yo, en cambio, se lo mostraré a mis sobrinos desde bien temprano para enseñarles que, tras la fachada de las papillas orgánicas, la vida es eso que desperdiciamos hasta comer nuestra primera butifarra negra.

Periodista. Coordinador Editorial de la revista El Librero Colombia y colaborador de medios como El País, El Malpensante y El Nacional.