“Esto”

Hablábamos desde hacía un par de horas. De cine. Del cine hecho por mexicanos que, fuera de México, ha cobrado una relevancia singular el último año. Entonces caí en la cuenta de que los que hablábamos sabíamos con precisión de qué hablábamos pero esquivábamos ponerle un nombre.

–“Esto” que está pasando –había dicho Gael García Bernal.

–Porque este “fenómeno” de… –había empezado una frase Carlos Cuarón.

Alfonso Cuarón empezó otra diciendo:

–“La experiencia” nuestra es que…

“Esto”, el “fenómeno”, la “experiencia”. Quién puede negar que hay algo nuevo por nombrar, un fenómeno con sustancia suficiente para distinguirse de otros semejantes.

Marque uno el inicio de este año de oro para los cineastas mexicanos en el Festival de Cannes: desde entonces llevan recogiendo premios por el planeta como si fueran margaritas silvestres por la pradera.

En efecto, Cannes empezó la racha. Luego vino la recolección en los Golden Globes, de Nueva York. Luego en los Goya, de Madrid. Luego en el Festival de Sundance, en Utah. Luego vendrían los Baft, en el 2007, en Londres. Y por fin los Óscares, en Hollywood.

En efecto, para cuando en noviembre del 2006 hablábamos de “la experiencia”, ya se olfateaba que en el Óscar, por venir en febrero del 2007, las nominaciones para cineastas mexicanos serían más de una decena. Acaso una veintena. Algo jamás ocurrido: ninguna nacionalidad se había infiltrado a la ceremonia climática de la industria de cine norteamericana en número comparable.

Alfonso Cuarón le preguntó a Enrique Krauze:

–¿Y cómo colocarías “esto” históricamente?

Además de los mencionados ya, estaban presentes Juan Elías Tovar, Isabelle Tardan, y hablábamos en la sala de mi casa.

Enrique Krauze rememoró la trascendencia internacional de Octavio Paz como poeta. Traducido a numerosos idiomas, leído por las elites intelectuales de Occidente, premiado con el Nobel; Octavio Paz pudo haber sido una punta de lanza de nuestra cultura, pero no lo fue. La importancia de este mexicano en el extranjero fue una excepción. Por la estela de su prestigio no habrían de salir al mundo luego veinte escritores coterráneos suyos.

En cambio “esto” era una ola. “Esto” era una tribu. “Esto” era, según lo habría de nombrar meses más tarde Los Angeles Times, “Mexicanwood”.

Desacertado el nombre. Precisamente una característica inédita de “esto” es que se trata de un grupo de mexicanos que están haciendo cine fuera de México: artistas mexicanos que hacen películas mayormente financiadas en el extranjero y publicitadas en su mayoría por la fabulosa maquinaria de difusión de Hollywood.

El New York Times lo habría de nombrar en cambio, “The Mexican wave”. Buena descripción desde el punto de vista de los norteamericanos: una ola de extranjeros que ha ido llegando al centro mismo de su cultura –la industria de cine– para desde ahí adquirir una trascendencia mundial.

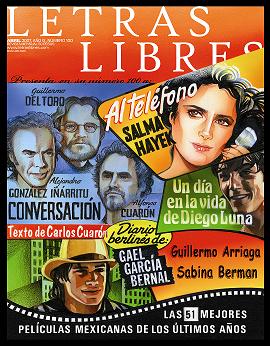

Ya estábamos sentados a la mesa y ya estábamos en los postres, la conversación no amainaba y en cierto momento Enrique Krauze propuso que Letras libres le dedicara un número a nuestro tema. Bromeamos: ¿y qué tal si el número aparecía con el logo de Letras Libres tachado por un graffiti que dijera Cine… –nadie completó la pregunta. Cine ¿qué?, cine ¿“esto”?

Levantamos sin embargo las copas para brindar por el número de Cine Quién Sabe Qué, y antes de chocarlas Krauze propuso que yo fuera la directora invitada del número. Sin perder el compás comprometí a los presentes a que colaboraran en él y chocamos las copas.

Sin darme cuenta había tomado la mejor decisión editorial que tomé a lo largo de la formación de este número de Letras libres. Sería un número realizado sobre todo por los protagonistas de su tema.

Imposible, me corregí al despertar a la mañana siguiente. Son demasiados los miembros de la tribu del “fenómeno”. Pero podríamos invitar a participar a varias de sus figuras clave.

La segunda época de oro del cine mexicano

Le hablé a Diego Luna. Gael García Bernal y Diego Luna forman el dúo de actores que se ha vuelto emblemático del “fenómeno”. Le dejé recado a Salma Hayek, sin duda la pionera más visible de la migración de nuestros cineastas. Los dos escritores que han marcado especialmente “el fenómeno” son Carlos Cuarón y Guillermo Arriaga. Le llamé a Guillermo: aceptó colaborar en el número y nos pusimos a charlar. Le comenté que debíamos encontrar cómo nombrar “esto” desde nuestra perspectiva mexicana.

–¿Cómo te parece: La Segunda Época de Oro del cine mexicano?– le pregunté…

… siendo la primera la que sucedió en los años cuarenta del siglo pasado, cuando en México trabajaba la segunda industria del cine, de acuerdo con el número de películas que producía y con su amplia distribución.

Arriaga es un cazador. Lo es de hecho, cazador de rifle, y también como escritor es un cazador. Severo con el tino de las palabras. Guillermo tomó una pausa como para apuntar y disparó dos veces.

–Malo, Sabina. Muy malo.

Era pésimo, según la reacción de Fernanda Solórzano, la crítica de cine de Letras libres. Puede ser que oyéndolo haya decidido sobre qué versaría su artículo para el número. Sobre lo inverosímil de los libretos del cine mexicano hecho en México.

Braceros de lujo

Alfonso Cuarón volvió a la ciudad de México para asistir al estreno de su última película, Children of Men. Esa noche centenares de invitados llenaron las salas de exhibición del Complejo Antara para ver la película, y mientras tanto Cuarón y Clive Owen, su actor principal, recibieron a la prensa en un apartado.

A Cuarón le preguntaron de política. Inevitable: estábamos en la resaca de la elección presidencial más controvertida de nuestra historia. Le preguntaron de futbol. Un poco también de su vida romántica. Cuarón se explayó sólo cuando él mismo viró el tema. Quería hablar del cine mexicano. Dijo:

–Yo soy un bracero de lujo…

… queriendo explicar cómo él, a semejanza de otros emigrados, había cruzado la frontera buscando mejores oportunidades.

El mote pegó fuerte. Se generalizó para los otros cineastas emigrados.

Claro, ninguno de ellos, como los migrantes comunes, había escapado de la pobreza material, pero sí de la dificultad monumental de hacer cine en México. Ninguno había tenido que cruzar un desierto peligroso para llegar al otro lado, pero sí había afrontado durante años el desdén de una sociedad que considera que cuanto se le ocurra a un hispano ya lo pensó un rubio hace por lo menos treinta años. Y ninguno pizca fresas en Florida o cuida bebés o jardines en Arizona ni suda gotas negras en alguna plataforma petrolera de Calgary. De ahí el correctivo “de lujo”.

Unas semanas más tarde, Arnold Schwarzenegger, antes actor, hoy gobernador de California, le entregó a Alejandro González Iñárritu el Golden Globe por la mejor película del año, y Alejandro también se hermanó con los braceros. Dijo:

–Governor, I swear I have my papers in order.

–Gobernador, le juro que tengo mis papeles en orden.

Schwarzenegger actuó mal una sonrisa.

–Ojalá este premio pudiera dárselo a los migrantes –explicó al día siguiente González Iñárritu-–, para reconocerles su aportación [a Estados Unidos].

Y la filia con los migrantes del hambre se coló igual en la entrevista que Charlie Rose les hizo en la Public Broadcasting Service (pbs) a los tres directores más visibles del “fenómeno”. Los antedichos, Cuarón y González Iñárritu, más Guillermo del Toro. Por cierto, una entrevista que se reproduce en estas páginas. Amén del interés de su contenido, también tiene el de haber sido su presentación como un trío de paisanos y cómplices creativos ante el gran público anglosajón.

Algo más comparten nuestros braceros de lujo con nuestros braceros del hambre. Los segundos suelen mandar traer a su lado a sus familiares en cuanto tienen dinero suficiente para hacerlo. Los primeros, han ido reuniendo en sus equipos de trabajo a otros hispanohablantes. No necesariamente mexicanos: también a sudamericanos y españoles.

En su caso, ha sido un acierto para preservar su identidad expresiva. Otros latinos antes que ellos habían hecho ya cine en Hollywood, pero no lograron (o no quisieron o no pudieron) conservar su diferencia y se asimilaron. Se volvieron otro director que vive en Los Ángeles, otro fotógrafo, otro vestuarista. O intentaron una estrategia banal para distinguirse: contaron alguna historia donde lo único latino era la nacionalidad del protagonista (típicamente chapurreando un inglés con acentos dizque latinos) y sus películas naufragaron en lo superficial, ese hondo mar de papel celofán.

Las películas del “fenómeno” son distintivas –y relevantes– por su diferencia. Y ésta existe en buena medida por la dosis de talentos latinos que intervienen en ellas y afirman una estética y un punto de vista.

Sobre la estética, vale apuntar una tendencia al melodrama (entiéndase melodrama en su definición clásica: la bondad acechada por el Mal) y una ausencia de “redención”, que las contrasta tan vivamente con las anglosajonas.

Sobre el punto de vista: es un punto de vista excéntrico: sus últimas películas miran desde la periferia (el lugar de los morenos, de los hambrientos de pan o de oportunidades) al centro de la cultura contemporánea (el lugar de los ricos, los poderosos, los satisfechos).

Y por fin estos braceros de lujo comparten con los otros braceros el impulso entrañable de regresar a México y mejorar las condiciones que originalmente los expulsaron. Es ésta una lealtad emocional, pero que quisiera convertirse en algo más. En la construcción de vasos comunicantes entre la industria de cine norteamericana y la mexicana, y entre los artistas mexicanos y el público multinacional.

¿Podría de verdad crecer en México un Mexicanwood? Llámese así o con un nombre que no insulte al español.

Por ahí va el sueño.

Mexicanwood

Se cuenta poco, pero México fue uno de los países predilectos de Hollywood para filmar, cuando se trataba de historias con mucho sol y gente hablando en español. Toda Latinoamérica cabía en México. Colombia, Venezuela, Cuba. Vaya, hasta otros continentes cabían. Rambo enfrentó a cientos de asiáticos en nuestras selvas y el mismo Titanic se hundió en Rosarito, Baja California. Eso, hace diez años.

Se dice más seguido: hace dos décadas en México los mexicanos hacían cien películas al año.

Ahora mismo cuarenta películas están estacionadas. Preparadas en todo excepto en su financiamiento para realizarse: una resolución de la Secretaría de Hacienda para poner en práctica un fomento fiscal, aprobado ya por el Congreso, decidirá si se filman o no. Eso, el año en que México está de moda en las salas de cine del planeta.

Y la puntilla: el mismo Alfonso Cuarón se debate si filmar en México o en Argentina una historia sucedida originalmente en su infancia, por lo tanto en la capital del país.

–¿Pero por qué diablos es tan difícil filmar en México?

La pregunta se eslabona con el tema del “fenómeno” por adelante y por atrás. Para entender las causas de la migración de los cineastas y para calcular la posibilidad de que su éxito favorezca un florecimiento del cine hecho en México.

Para saberlo, reunimos a cuatro productores de cine hecho en México en la redacción de Letras Libres. Epigmenio Ibarra, de Argos, Christian Valdelièvre, de Titán Producciones, Mónica Lozano, de Altavista y Pablo Cruz, de Canana.

–Porque no hay industria de cine– coincidieron muy al principio de la charla.

Es decir, sí hay algo que podemos llamar “talento mexicano” y que es resultado de: a) una herencia cultural que pervive intensa en nuestro entorno, y b) nuestras excelentes escuelas públicas de arte (de donde por cierto egresaron, entre otros, nuestros braceros de lujo). Y también hay público en México. México es el quinto mercado del cine hollywoodense (sin ser el quinto país de acuerdo con su número de habitantes).

Lo que no hay es lo de en medio. Una industria de cine que permita a nuestros talentos realizar películas sin que medien hazañas épicas.

–Bueno, pues, ¿y por qué demonios no hay una industria de cine?

La conversación con los productores locales, reproducida en estas páginas, es asfixiante porque trata de puertas cerradas; y en su final, es esperanzadora, porque ofrece soluciones para abrirlas.

Se complementa con el ensayo de la antropóloga Lucina Jiménez sobre indicadores culturales. La doctora Jiménez da cuenta de cómo en otras cinematografías estas medidas objetivas sirven para tomar decisiones y planear a futuro, y señala las que de forma más urgente hacen falta en México.

Cine sin fronteras

Estábamos en la redacción de Letras Libres, agrupados en una esquina. Ricardo Cayuela se distraía vigilando que un técnico terminara de preparar una computadora, “para que los dibujos que nos envíe Guillermo del Toro desde España puedan llegar de disco duro a disco duro”. Como no termino de entender la operación cito su descripción ad verbatim. Álvaro Enrigue ironizaba sobre el título para el número –o más bien sobre la ausencia del título. En otra esquina una secretaria alistaba los pormenores para la cita telefónica con Salma Hayek esa tarde, ¿en México o en Los Ángeles? –eso era lo incierto. Yo comentaba alguna conversación cibernáutica con una productora en Nueva York. Y de pronto el nombre del número saltó al aire.

Krauze lo dio con todo y crédito de productor. “Letras Libres presenta…”, dijo con ambas manos al frente, como si sostuviera en el aire una marquesina, “… Cine sin fronteras”.

Bueno, ése es el sueño.

El sueño que siembra el “fenómeno”. De nuestro lado, el mexicano, y del otro lado de nuestra frontera. No en vano la anfitriona del Óscar del 2007 abrió la ceremonia señalando la diversidad de los presentes, es decir los nominados.

–Mírense– dijo Ellen DeGeneres. –Qué diversidad hay en este cuarto… Y casualmente en este año que ha estado lleno de malas noticias que involucran diferencias de religión, orientación sexual y raza…

Pudo haber agregado: y nacionalidad.

Esa noche el Óscar tenía en efecto la opción de transformarse en el certamen Miss Universo del cine o quedarse en lo que es, el Miss América. Opción que se perfiló en la competencia por la presea para la mejor película, cerrada en dos antípodas. Babel (filmada en tres continentes, actuada por actores de cuatro nacionalidades, realizada y posproducida por un equipo aún más diverso, y cuya historia intenta una metáfora para encerrar, completo, el globo terráqueo) y Los infiltrados, una película norteamericana en todo, hasta en el género, el thriller de mafiosos.

Los electores (en su mayoría norteamericanos), ya lo sabemos, eligieron la película monótonamente norteamericana.

No es seguro sin embargo que ésa sea la elección que en este siglo XXI perviva.

Acaso a este siglo conectado intensamente –por nuevas tecnologías, nuevos diseños globalizados de producción industrial y comercio, y migraciones imparables– corresponda mejor una cultura realizada sin fronteras y que narre historias sin fronteras.

Así lo creo yo: lo indispensable ahora son las nuevas metáforas que cifren y descifren lo pequeño y redondo que se ha vuelto el mundo. ~