Me he complicado la vida y no he hecho teatro de forma convencional. En mi caso, existe una idea inicial, se la transmito a un equipo y se cocina a fuego lento, trazando una lenta espiral que llega hasta el núcleo central. Es un procedimiento que necesita un conocimiento entre los actores y yo, y sobre todo unos conceptos claros acerca de aquello que se quiere decir y cómo se quiere decir.

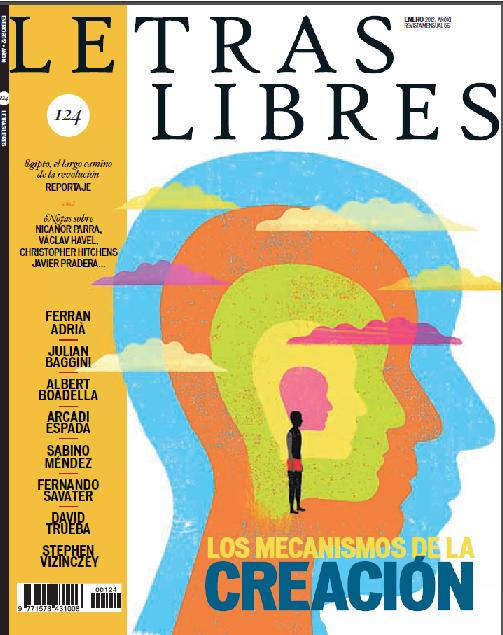

No me gusta la palabra “creador”. En nuestro decálogo el primer mandamiento es: “Dejar a Dios como único creador.” “Crear” es construir algo a partir de cero y yo no lo hago. Detrás hay miles de años de historia de teatro, y a mi alrededor existen muchas cosas que me inspiran. Preferiría la palabra “desvelar”. No tengo que inventarme nada porque todo está presente. Ilumino cosas que están en la oscuridad. Imaginemos a Cézanne pintando uno de sus bodegones. La realidad está presente. Con ese cuadro aparece un nuevo valor oculto de las cosas. Está allí y existe a través de la mirada del artista y después de nuestra mirada.

Cuando empiezo, tengo un caos de situaciones, de ideas, de visiones, de memorias, que se reduce a unas cosas concretas. Tengo una obsesión por contar unas cosas y necesito ordenar ese caos, primero con unos apuntes. Posteriormente, lo hago a través de los actores: a través de unos personajes y de unas improvisaciones provoco unas situaciones que pueden dar un resultado. Se apuntan cosas, la mayor parte van a la papelera, coinciden una serie de elementos concretos. Los actores aportan cosas insospechadas. Este caos se ordena en un espacio y en un tiempo: unos metros cuadrados, dos horas. Lo que le llega al espectador es el caos inicial. Imaginemos a Beethoven preparando su Quinta sinfonía. Está delante del pianoforte, tiene el pentagrama, toca unas notas y apunta, tiene unas sensaciones y las desarrolla y ordena a través de una partitura y un conocimiento técnico. Cuando acaba, lo que nos llega a nosotros son esas emociones, ese caos inicial que sentía Beethoven. Hemos pasado de caos a caos. Pero para transmitirlo se necesita la ordenación: el conocimiento técnico y la codificación.

Dentro de la forma hay unas técnicas que hemos perfeccionado con el tiempo. Una de ellas es la cuestión de la poesía sobre el escenario. Me refiero a la poesía en un sentido artístico: hacer con lo mínimo lo máximo. Un señor con una caja de madera y unas cuerdas, Miguel Ángel con un trozo de mármol, Velázquez con aceite, un pincel y una superficie plana nos emocionan. Aparte de la sustancia, el acto en sí es un acto de enorme poesía. El teatro es lo mismo. Cuando un actor sale a un escenario desnudo y nos hace revivir mundos presentes, pasados, futuros, solo con su cuerpo y su voz, es un acto enormemente poético. Busco un espacio donde el actor sea lo importante y donde lo sugerido sea más relevante, profundo y contundente que lo que se ve. Tener un espacio vacío ha sido fundamental en nuestro teatro.

Otro aspecto esencial es el tiempo, la armonía. Por eso, otro mandamiento del decálogo de Els Joglars dice: “No telefonear al que está en el baño.” Cuando uno está en el baño, comiendo o haciendo el amor, siempre hay alguien que llama por teléfono y siempre es el mismo, alguien inarmónico. Eso en la vida corriente es una lata, pero en el mundo artístico tiene gravísimas consecuencias. Jamás escojo un actor que no tenga sentido de la armonía, del tiempo. Puede ser un neófito, pero necesito que tenga un sentido del tiempo muy profundo, porque casi todo es ritmo en la escena. Sobre el juego de tiempo gravita el centro de una obra y los transmisores tienen que ser auténticos maestros en moverse con el ritmo adecuado.

Un tercer aspecto es la fantasía. Hay gente que cree que se necesita mucha fantasía para hacer teatro. No: la fantasía es más bien molesta. Lo que hay que hacer es estar muy atentos a la realidad, porque siempre es más imaginativa, emocionante, cómica y profunda que la fantasía. Manipulamos la realidad para que parezca más realidad. En el teatro, la vida es más vida, como la muerte es más muerte. Adquiere un nivel superior. Por eso vamos al teatro: si fuera un nivel inferior, no iríamos. Partimos de la realidad y con los recursos del oficio intentamos que esa realidad tenga una potencia mayor.

También hemos practicado sistemáticamente el mal gusto. Los artistas tenemos un problema que no existía hace cien años: el cambio constante de las modas. Hay que estar muy atentos a no dejarse llevar por el gusto general. El público te exige constantemente la forma que se lleva en ese momento. Así, cuando digo mal gusto no me refiero a provocar asco o repugnancia, sino a hacer cosas que no están en el gusto objetivo del momento.

Otro elemento de nuestro teatro ha sido defendernos ante la modernidad. Si un libro, una pintura o un mueble, por feo o repugnante que sea, lleva el pedigrí de la contemporaneidad, parece tener un valor añadido. Hay un complejo, y la gente cree que debe expresarse de forma moderna. ¿Qué significa eso? Cuando uno está vivo, ya es moderno de por sí. La gente dice: “Yo hago arte contemporáneo.” Claro, cuando estés muerto ya no harás arte contemporáneo. La palabra “contemporáneo” se usa como un eslogan publicitario y no tiene nada que ver con la realidad. No hemos sucumbido a ese complejo que te lleva a romper las formas, el planteamiento, nudo y desenlace; prácticamente no modificábamos nada de lo que hizo Aristófanes hace 2.400 años. Estamos en otra época y las realidades nos inspiran otras cosas, pero las formas, prácticamente, son las mismas. Quizá una de las razones es que mi obra no ha sido muy unipersonal. Si hubiera escrito, quizá este yo obsesivo, que es lo que representa la vanguardia, se habría expandido más, pero, al haber colaborado con un conjunto de artistas, ha sido más importante catalizar las neurosis del público que expresar las nuestras.

Otro aspecto clave ha sido el fomento de enemigos. No ha sido por gusto, sino porque nos hemos colocado en una posición que ha provocado reacciones por parte de instituciones y personas que se han sentido aludidas. Hemos tenido un mensaje concreto. No hemos querido ser objetivos, sino apasionados. Nos hemos alejado del relativismo: hemos sabido decir “no” o “sí” a algunas cosas. Eso ha creado una cierta contestación a nuestro trabajo que resulta muy estimulante. Da la sensación de que estás tocando algo. Cuando el público te aplaude, también, pero diría que casi me gusta más, por expresarlo en lenguaje coloquial, ver cómo se cabrea.

Hemos aceptado la responsabilidad y el compromiso que supone decir una cosa sobre la escena. Nuestro oficio, como todos, tiene una ética. Para nosotros, ha representado un compromiso con unas ideas, unas personas, unos movimientos, unas cosas y también unas manías o unos odios que hemos planteado al público. Cuando hacemos una apología de Dalí, frente a lo que ha representado y a la forma en que se le ha tratado en este país, y en Cataluña, realizamos una defensa apasionada y arriesgada de un gran artista. Y en el caso de Ubú president, sobre Jordi Pujol, era todo lo contrario: pensábamos que era algo nocivo y lo comunicamos, con unas formas que considerábamos indiscutibles desde el punto de vista artístico.

Otro aspecto esencial es: “No trabajar nunca.” No sé por qué en este país se dice que el teatro es trabajo. Es una palabra trágica para algo apasionante y poético. En muchas otras lenguas se llama “jugar” y me parece muy exacto: es prolongar los juegos infantiles. Y queremos comunicar este sentido del juego al público. Nuestros espectadores han tenido siempre la sensación de que no solo los divertíamos a ellos, sino de que también disfrutábamos o habíamos disfrutado construyendo eso. Y es así: hemos trabajado, es cierto, pero hemos jugado durante horas y horas divirtiéndonos muchísimo. Es uno de los aspectos que busco en los ensayos. Siempre hemos tenido una mirada de retroceso y de ironía frente a lo que hacíamos. Eso es el principio de la comicidad: tomar distancia incluso de aquello que amamos. Es el sentido básico de ese gran antídoto contra el fundamentalismo y la intolerancia, y es la gran fuerza del humor.

Cualquiera que entrase en nuestra sala de ensayos en los inicios pensaría que estamos locos. Es un proceso un poco jazzístico, donde aparece una especie de swing, donde surgen las palabras, decidimos cortar, profundizar o estirar algo, tomamos distancia. Pasamos cinco meses ensayando una obra, en un trabajo que, insisto, no me gusta llamar creación sino montaje o artesanía: es un oficio que hemos aprendido de nuestros antepasados, donde colocamos algún truco que nos ha dado la experiencia y que traspasamos a los que vendrán. Un artesano auténtico jamás contaría todos sus secretos. Por eso seguro que ustedes no han entendido nada y yo me mantengo en este secreto. ~