1.

Había pasado toda la noche fumando tabacos retorcidos y emborrachadores que llenaron la habitación de un humo azuloso y dulzón. Cuando ya clareaba, abrió de golpe la ventana: se deshicieron, como borrados por el manotazo invisible de un titán, los estratos brumosos que se adensaban alrededor del sillón de cuero. Como sacudidos por un sismo leve, sonaron los canelones de una lámpara de cristal.

Era de mañana. Oyó, lejano, el chirrido del primer tranvía; también, por radio, la flautilla de una orquesta popular, sinuosa y brillante como una filigrana. Le llegó, por oleadas, un olor conocido: café recién molido, leche condensada. Distinguió los tres títulos que anunciaba un vendedor de periódicos que imaginó mestizo y con la camisa abierta. Contó, en el cenicero repleto, los tabacos que había fumado: seis. Como avergonzado, cubrió las cenizas con un pañuelo.

Los ojos se le cerraban de sueño, estaba sudando. Pensó que su nirvana sería una bañera desbordante de agua fresca. Contó las páginas llenas de una letra regular y minúscula. Iba a releer ese nocturno ejercicio cuando lo asaltó una tos insistente, que le subía de los bronquios, como si quisiera asfixiarlo, y una fatiga sin bordes, que lo obligaron a renunciar a la revisión.

Recorrió brevemente con la mirada el cuarto repleto de revistas en pilas inestables. La humedad manchaba las paredes que no protegía el desbarajuste. Dos máscaras yoruba, con sus cascabeles y sus plumas de azufre tronaban en un rincón.

Dispuso los papeles por el suelo, a la izquierda del sillón. El brazo robusto le quedó colgando. No supo nada más.

Lo que había escrito, infrecuente práctica en él, era un sueño. Se veía en una ciudad azul, con edificios regulares y simétricos. Ideal, esplendente, pero vacía. Escuchaba el rumor de las fuentes; el agua cristalina reflejaba las fachadas pulcras, el orden de los capiteles de azurita.

Lo despertó el ruido de las hordas que se acercaban. Trató de levantarse para cerrar la ventana, pero su corpulencia y su deficiente respiración le impedían movimientos bruscos. Le dolían las rodillas hinchadas, las articulaciones de los dedos; sintió ardor en el fondo de los ojos, que inútilmente se apretó.

Los pandilleros habían ocupado el barrio. Barbudos, apestosos, descalzos, drogados y en harapos, desde el amanecer recorrían las calles cantando himnos que calificaban de renovadores y que no eran sino melindrosas coplas con otra letra y algunos ramalazos ramplones a la actualidad.

Habían arrancado de tajo los parquímetros y pulverizado a martillazos las cabinas telefónicas. No quedaba en toda la ciudad, símbolo satánico, un solo anuncio de neón. Comenzaban a importunar a comerciantes y bodegueros domésticos exigiendo un “diezmo de la dignidad”. Sus chillidos, carcajadas y cantos quedaban ocultos por las patadas que le iban dando a los latones de la basura. Dejaban un reguero de botellas rotas, de orina, y hasta de jeringuillas con el émbolo ensangrentado; también un olor a mariguana y a ron.

Deseó, con todas sus fuerzas, volver a dormirse. No sabía si era para escapar al cansancio y a los dolores, para no sentir la creciente amenaza de las pandillas, o para volver a contemplar la ciudad y sentir en su cuerpo ligero la tenue vibración del azul. Antes de volver al sueño, cerró la ventana de un tirón. Tintinaron de nuevo los canelones de cristal.

Las hordas se alejaban. Parecían más calmadas. Pero esa clemencia era sólo aparente. En realidad, concentraban su energía, como animales carniceros antes de lanzarse sobre una presa. Dejaron de cantar y de hablar a gritos. Sus gestos, para concentrar el odio acumulado, se hicieron cada vez más lentos.

En unos minutos, a la orden de un cabecilla, pulverizaron un supermercado. No robaron nada. Sólo por destruir.

De regreso al sillón de cuero, el poeta los sintió alejarse, vociferando de nuevo los himnos.

En la exigua cocina cantaba un canario.

El agua hervía para un café.

Al día siguiente se aparecieron, temprano en la mañana. Claro está: no eran ellos. Explicaron enseguida que estaban en contra de toda forma de violencia, toda y –el visitante en jefe respiró profundo antes de terminar la frase, como decepcionado por algo o exhausto– de dondequiera que procediera.

Eran tres, de cuello algo raído y corbata de rayas. Correctos de maneras; bien enlazados los zapatos.

–Maestro… –dijo, pausado, el de la voz cantante– pienso que no sea necesario describir la situación. Separó las silabas de esta última palabra.

–No… –se limitó a responder el poeta, conteniendo un bostezo. Contemplaba en los estantes, entre dos cuadros azules y morados, que parecían vitrales de medio-punto colonial, la última edición que había adquirido en una librería de viejos: un algo amarillento y manoseado Mallarmé.

–Queremos pues –continuó el vocero apretándose el nudo de la corbata– lanzar un documento rigurosamente clandestino… literario por supuesto, y encaminado al rescate de la imagen nacional. El poeta observó, en los dedos anillados del visitante densas manchas de nicotina, un ligero temblor de nerviosidad.

–Contamos para ese folleto… de más está decirlo, con algo suyo. Lo más pronto posible.

Lo recorrió como un corrientazo y la frase borró en él todo resto de somnolencia. De inmediato, para ganar tiempo antes de responder, les propuso un tabaco, un jugo de tamarindo o un café con ron. Lo aterrorizaba el pensamiento de una posible represalia si les negaba unas páginas. Esa negativa –se dijo– ¿no equivaldría a designarse como un acólito más del poder oficial, un bufón a sueldo del Estado y por ende la víctima designada para la próxima redada de las hordas? Reflexionó un segundo mientras abría y pasaba el estuche de habanos:

–Lo que yo escribo –fue encadenando las palabras en voz baja, sin énfasis, como si supiera de entrada que ese argumento no los iba a convencer– no puede servir para sostener nada, para defender nada. Ustedes muy bien lo saben. Y mucho menos en la clandestinidad. –Cerró con un golpecito seco el estuche de tabaco: –¿Una copita de añejo?

–Es precisamente por eso –encadenó de inmediato el jefe– que su obra nos interesa: porque ni emite consignas ni tiene programa alguno. Es puro goce textual. Las otras, como sabrá, abundan a la sombra de cualquier partido…

El poeta ajustó el pañuelo que cubría el cenicero. Le pareció que una de las máscaras africanas lo miraba fijamente, con una risita reprobatoria o burlona.

–Yo –añadió el poeta casi contrito– en nada puedo ayudar. Lo que hago, y no es falsa modestia, tiene una importancia mínima, casi nula.

–Mire, Maestro –replicó de inmediato el contrincante con un aire docto, casi infatuado–, hoy en día se sabe, del modo más científico, que el movimiento de las alas de una mariposa, en Australia, puede desencadenar una semana más tarde, en Jamaica, un colosal ciclón.

Y así, aunque sobrio de modales secretamente airado, continuó el lidercillo asestándole los más alambicados razonamientos a lo largo de la mañana calurosa y húmeda. El aire estancado era aún más denso en ese encierro, que sólo refrescaba el verde claro de unas arecas y la sombra de un alero, en el destartalado patio interior.

Interrumpiendo otro de los tópicos de aquel arduo discurso –se trataba ahora de su imagen futura–, el poeta trató de incorporarse. Pero sus rodillas eran dos bisagras ferruginosas. Finalmente, apoyándose con las manitas cortas y regordetas en el sillón de cuero, logró alzarse. Arrastrando los zapatos que había deformado emprendió una arriesgada excursión hasta la cocina. La perorata, ahora en voz alta, como desde un púlpito, continuaba en la sala.

En la cocina, intentó un café reconstituyente, al que por nerviosismo añadió sal. Absorbió tres compulsivos vasos de agua de la llave, dorada en exceso y tibia. Volvió a la sala y cayó en el sillón, como un derrumbe adiposo, harto de los visitantes, de la literatura y hasta de sí mismo.

Los brazos le pendían de un lado y otro del sillón. Escuchó su propia respiración. Se imaginó sudoroso y pálido. Lo asaltó una duda: ¿Y si tuvieran razón? Contempló a los visitantes inoportunos como a seres totalmente extraños, con los que era imposible cualquier comunicación.

Ahora se dio cuenta. Los dedos de la mano izquierda rozaban los papeles inacabados, la escritura nocturna.

Sin más preámbulo se los entregó.

II.

Olor a gulash. Y a cordero adobado con laurel. Los húngaros de frente a la imprenta inundaban la callejuela con el humo de la carne condimentada, que giraba en pinchos en medio de la acera.

La fonda de paredes rosadas y flores de papel en cada mesa y bajo cada medallón de santo, recibía al mediodía a los tres muchachones buenazos que hacían funcionar como podían las bruscas máquinas impresoras, con un chirrido de locomotoras mohosas.

Atenuaba el estruendo de los desajustados artefactos un televisor parpadeante, un radio de pila que se desgastaba a lo largo del día y las sutiles modulaciones de un loro que entonaba, hasta para pedir de comer, el primer verso de la Marsellesa.

Después de la visita al poeta, los rebeldes habían recalado con urgencia en la imprenta rudimentaria, donde se editaban al por mayor anuncios de lejía, programas de cine, mapas de la charada china y apresuradas esquelas mortuorias para las que había dos maquetas posibles: Santa Bárbara y la Virgen de la Caridad. Los muchachones, según el gusto del afligido cliente, las pedían a voces desde el mostrador, como si fueran sopas calientes en una fonda, con el simple grito de Ochum o Changó.

Pasaron, los tres secuaces encorbatados y el impresor jefe –el mayor de los muchachones, con olor a desodorante, en camiseta y chinelas de lona–, un contrato amistoso, verbal y sumario.

Los impresores se comprometían, por cien pesos contantes y sonantes, pagados en dos partes –una ahora mismo y otra a la entrega del material–, a sacar una revista literaria secreta. Los editores añadieron que la pieza principal era un inédito absoluto del gran poeta. La prueba es que estaba aún en su estado manuscrito y que, dada la premura, ni siquiera habían tenido tiempo de leer…

–Si aceptamos este arriesgado trabajo –aclaró el impresor chancletero– es únicamente por vocación. Conocemos de sobra el peligro que implica; pero… –hizo una pausa, sellada por la gravedad– también nosotros somos poetas.

Ese mismo día estaba todo listo. Se encontraron de nuevo en la fonda salsera, alrededor de un mantel de hule a cuadros blancos y rojos, que se extendía sólo para las comidas de importancia. Tres botellas de cerveza tronaban junto a la cesta de pan, mientras buscaban las otras.

Los impresores se frotaban los ojos y bostezaban; habían pasado la noche de juerga y entregado a un linotipista aficionado, sin lectura ni calibraje, el documento de la rebelión. Estaban exhaustos y desmejorados, eructando el directo al hígado de ayer.

Un astuto sistema de poleas subía bebidas y platos desde un sótano que parecía lejano, muy hondo en la tierra, a tal punto era larga y laboriosa la ascensión.

–Colegas –prorrumpieron los editores antes de brindar–, ¿qué les pareció el texto del poeta?

Hubo un silencio. Uno de los impresores se tragó un pedazo de pan. Pidió más cerveza, que estuviera bien fría por favor:

–A decir verdad –contestó cuando una altísima azafata húngara, pelirroja y soez, les servía, derramando un espumarajo denso en el mantel–, fue tal la premura, según lo que ustedes nos pidieron, que pasó todo directamente al linotipista, y como ustedes saben, el que reconstituye un escrito letra por letra no tiene ni la más vaga idea de lo que va a imprimir…

Tuvo que repetir la última frase; dos sirvientes discutían en húngaro y a gritos.

III.

Las hordas –de más está decirlo– impusieron sus leyes. El desafuero de ayer se erigió en orden. Los recientes incendios, atracos, saqueos y asaltos, merecieron el común apelativo de “recuperación”; ornado de adjetivos heroicos.

Enseguida se instalaron altoparlantes, para que el himno precursor se escuchara en todas las calles. Sin cesar lo difundió la radio, y hasta por teléfono, cuando se descolgaba.

La revista furtivamente impresa se fue convirtiendo, con el paso de los días, en una cartilla, o como ellos mismos proclamaron, ahora que los tirajes eran oficiales y masivos, en una biblia popular, sin parábolas alambicadas, al alcance de todos.

Se leía ese folleto en las escuelas, en las más descuidadas de las reuniones suburbanas, en los apretujones de la guagua, entre dos cafés, esperando turno en el burdel y hasta en la toilette. Se estudiaba, analizaba, discutía y memorizaba todo. Todo, menos las arduas páginas del poeta.

Este fue celebrado, festejado, exaltado en cada mitin multitudinario, o en cada acto de fin de curso. Siempre en su sillón, recibió la estridente gloriola con la misma indiferencia con que había recibido antes el menosprecio y la sorna general.

Se encerró cada día más en el húmedo recinto donde escribía, y en sí mismo. Se fue inmovilizando –una periodista lo apodó “el poeta sentado”–, cosido al cuero del sillón. Habitadas por los fieles, los orishas, las máscaras fueron su compañía nocturna y única.

Fue perdiendo la regularidad de los trazos en la escritura, y luego la rapidez del pensamiento para captar, y bajar hasta la mano, el paso instantáneo de las imágenes. Sintió que la enfermedad lo iba ganando, un mal aunque vehemente difuso, sin estigmas visibles; más bien un abandono, como si la poca energía de su cuerpo se fuera agotando sin renovarse jamás. Comprendió, aún con más amargura, cómo su fin se acercaba sin que su obra –aunque utilizada por todos– hubiera tenido no digamos ya el reconocimiento, ni siquiera la consideración de un lector.

Una total resignación, una serenidad, aquietó sus últimos momentos. En pleno día de otoño, sin teatralidad ni exceso en la despedida, se extinguió.

Ya sin trabas –las que representa, para el exégeta, la engorrosa presencia del autor–, los turiferarios se entregaron a la recuperación compulsiva del manuscrito. Las tres primeras palabras, desprovistas así de sentido, fueron membrete de los papeles estatales, relieve de cuños, y ornaron, en su versión gótica, el frontispicio de los nuevos jardines de la infancia.

El folleto un día clandestino hizo su entrada en la universidad. Una tesis de doctorado desconstruía una por una sus páginas. Menos las del poeta que, según aclaró el autor de esa intimidante suma, ya estaban desconstruidas, y de sobra.

De la casa atestada de libros, no se tocó nada. Se disimularon con cuadros las grietas de las paredes, se taparon las goteras y se le dio brillo al sillón. Una vecina caritativa se ofreció para regar, dos veces por semana, las arecas, a las que –añadió sabichosa– hay además que hablarles, porque si no se marchitan y se niegan a crecer. Otra se llevó a su casa al canario, que dejaba el alpiste y a pesar de los silbidos alentadores no quería cantar.

En una larga mesa de caoba, como para una fiesta bautismal, cubiertas de espesos cristales y meticulosamente numeradas, se expusieron en el antiguo dormitorio las páginas manuscritas. Los eficaces museólogos del poder las habían recuperado entre los desperdicios de la imprenta que –vendidas como hierro viejo las negruscas maquinarias– ya se iban en sacos churrosos a un rastro, con las cajas incompletas de los linotipos.

De los obreros que instalaban el mueble, uno, el más joven, sintió curiosidad por el documento que iban a exponer. Pero estaba recientemente alfabetizado y apenas pudo deletrear el primer renglón. Abandonó pues las páginas reacias, o más bien las sepultó bajo los cristales, que agrandaban los trazos como una lupa:

–Son cartas –le dijo con aplomo a su compañero.

–Ya no saben qué inventar.

Llegó, finalmente, el momento de las conmemoraciones. Había pasado un año raudo y desorbitado, en que los eventos se sucedieron sin coherencia, como surgidos de la gratuidad o de la nada: “sin ton ni son”, decían sus escasos beneficiarios o sus numerosas víctimas.

La inauguración de la placa de cobre con el nombre del poeta, las dos fechas y el primer párrafo del manuscrito, en la fachada algo mozárabe de la casa vistosamente restaurada, suscitó apenas el interés de los vecinos, que nunca sospecharon, ni luego reconocieron, la importancia de aquel abogado sin gabinete ni clientes, de aquel profesor sin cátedra que los extranjeros venían a ver.

Con los instrumentos que quedaban de la sinfónica nacional –los solistas habían renunciado– se improvisó una orquestica y, la coral de la capilla anexada, se pudo entonar, en el develamiento, el himno de las hordas.

Una breve celebración con ponche, tambores y un piano traído de las provincias, siguió al discurso empalagoso y retorcido de uno de los epígonos del poeta, que de inmediato se proclamo su “heredero espiritual”.

Pero un chubasco repentino, como de ciclón, desafinó la pianola y acabó con todo.

La placa brilló por unos días y luego fue enverdeciendo, ganada por la humedad y el salitre del aire. No quedaba en el vecindario nadie con ahínco para subirse a una escalerilla y limpiarla. Los que conocieron al poeta estaban envejecidos, ausentes o inválidos; los otros, los más jóvenes, no sabían ni siquiera de quién se trataba.

Pasaron estudiantes de la escuela próxima, vendedores, indistinta gente siempre apresurada y huraña, pero nunca nadie se detuvo a descifrar el nombre, la fecha y el texto, porque ¿quién se para a leer una placa pública? ~

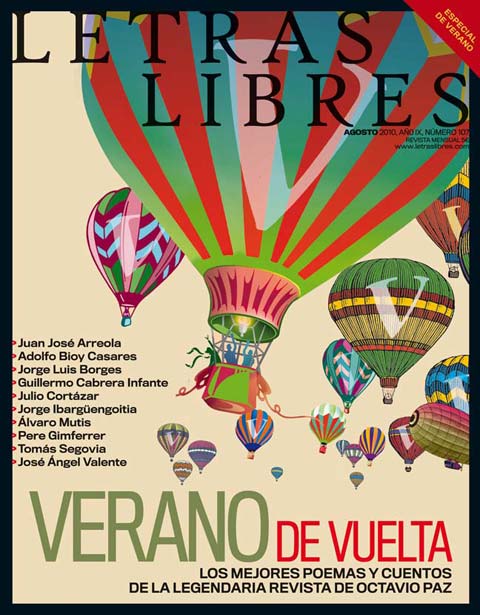

© Vuelta, 187, junio de 1992