A veces, uno necesita visitar un país ajeno para comprender el propio. En mi caso, fue un viaje

a Nicaragua hace diez años lo que me inspiró para tirar del hilo y desenredar la madeja de la sectaria vida política española.

Se celebraban allí elecciones municipales, y por primera vez en una década los sandinistas tenían grandes posibilidades de recuperar la alcaldía más importante, Managua. El ambiente preelectoral era intenso y la gente lo vivía con ilusión, como si aún esperaran algo de la política. Entre las muchas opiniones sobre el futuro que escuché aquellos días de labios de los nicaragüenses, recuerdo especialmente la de una mujer de unos treinta años: “Yo creo que votaré por los liberales, aunque sé que los huesos de mi abuelo se revolverán en su tumba.” Al instante identifiqué sus palabras con una actitud muy española, aunque aquí nunca la había visto expuesta con tanta crudeza: el voto como fidelidad a unas siglas, el cambio de voto como traición de resonancias ancestrales.

Pese a que la Ilustración y el racionalismo, unidos a la idea de igualdad de derechos, alumbran la democracia moderna, la gran paradoja de regímenes democráticos como el español es que la disputa política entre partidos ha quedado impregnada de los viejos modos religiosos, entre los que la preocupación por la vida de ultratumba constituye solo una anécdota. La cuestión fundamental es que la pugna entre razón y superstición se ha resuelto dejándonos las instituciones fruto de la primera y los comportamientos propios de la segunda. Se cumple la máxima según la cual el Estado liberal es la razón coagulada en instituciones, pero da la impresión de que el proceso solo alcanzó a las superestructuras, y dejó a las personas ancladas en una beatitud partidista, “cerrado y sacristía”, que impide el discernimiento. El resultado es una disonancia idéntica a la que produce trabar una marcha de Strauss con la melodía de Sonrisas y lágrimas, como si nuestra democracia hubiera sido diseñada por Luis Cobos.

Las actitudes religiosas en política resultan fáciles de identificar, pues son todas ellas irritantes. Y si pensamos en cómo se ve el mundo desde un campanario, un minarete o una sinagoga, nos daremos cuenta de que la política española se sirve de los mismos anteojos. Como ocurre con las grandes religiones –las del libro, para entendernos– los partidos monoteístas españoles se caracterizan por manejar un conjunto de verdades y creencias que se aceptan de forma indiscutida y total por los militantes, se defienden de forma dogmática y conforman una comunidad que otorga al individuo una identidad.

Más allá de que, con carácter general, dos formas de discurso tan dispares como la misa y el mitin compartan el no prever un turno de preguntas del público, en el caso concreto de la política española las reuniones internas de los partidos se mueven en la misma dinámica, sin dejar lugar para el debate.

Las verdades del partido se adquieren en un paquete indivisible –como los dogmas religiosos y los yogures–, que no permite tomar de él los aspectos convincentes y desechar los dudosos. Ni se puede decir: creo en la resurrección, pero no en la virginidad de María; ni se puede sostener: creo en el matrimonio homosexual, pero no en la reforma laboral. La adhesión ha de ser total, de lo contrario se corre el riesgo de ser considerado un hereje. Y recordemos que la etimología de “hereje” nos remite al latín hereticus, a su vez del griego airesis, que significa “opción, elección”. En los partidos monoteístas, el que elige no sale en la foto, por decirlo con palabras de Alfonso Guerra.

Naturalmente, entre las verdades religiosas y las partidistas existen algunas diferencias. Las primeras pretenden ser eternas y, en general, hay que admitir su mayor perdurabilidad en el tiempo. Los principios políticos, por el contrario, demuestran gran flexibilidad, sobre todo cuando el partido en cuestión ostenta el gobierno. En todo caso, ya hablemos de la existencia del purgatorio o de los recortes sociales, basta con que el Papa o el secretario general anuncien una nueva verdad para que la militancia la abrace con la misma entrega con que hasta ayer la rechazaba. Como las creencias partidistas no son razonadas, sino dogmáticas, es fácil verlos incurrir en la incoherencia o el absurdo, ya estén en el poder o en la oposición.

Durante meses hemos visto al psoe negarse a imponer una reforma laboral, mientras el pp la reclamaba de forma insistente. Cuando el Gobierno cambió de idea, la oposición hizo lo mismo, y volvieron a estar enfrentados como católicos y hugonotes: por su verdad única. Los diputados monoteístas del psoe votaron a favor de la reforma, contra sus convicciones anteriores y los residuos de sus principios ideológicos, que alguno les quedará, mientras los diputados monoteístas del pp votaron lo contrario de aquello que hasta unos días antes defendían. Los jefes dictan el nuevo dogma, sin explicarlo, porque las religiones no buscan persuadir sino convertir. Para percibir hasta qué punto esa actitud degrada el debate y mina las instituciones democráticas, basta comparar la pereza intelectual y la renuencia a la pedagogía de nuestros políticos con el afán que el ex primer ministro británico Tony Blair puso en explicar la necesidad de que su país apoyara la guerra de Iraq. Se pudo estar de acuerdo con sus argumentos o no, pero no se puede negar que los expuso con empeño. El vicio del dogma no es común a todas las democracias, sino a las religiosas. Y parece bastante lógico que los hábitos de la superstición hayan impregnado la política en un país como el nuestro, de fuerte impronta religiosa y con un liberalismo históricamente débil.

Los cargos y militantes, por su parte, se someten a una autoridad superior como los sacerdotes acatan las idas y venidas de los Papas al purgatorio sin rechistar. Y huyen de la autonomía individual como de la peste, salvo honrosas excepciones que suelen llevar aparejada la expulsión o el ostracismo de los díscolos, sean sacerdotes o diputados. La marginación de la comunidad tiene consecuencias terribles, no solo por ser

la naturaleza humana gregaria como es, sino por el sentido de identidad que los partidos y la religión confieren a los individuos. Uno dice “soy socialista” como dice “soy católico”, y así manifiesta un apego mucho mayor que si afirmara “he votado a los socialistas”.

Como los partidos se manejan en el ámbito de la superstición y la creencia, no en el de la razón, apenas resulta sorprendente que las mayores semejanzas con las religiones monoteístas se encuentren en la forma en que se relacionan con sus adversarios. Las religiones consideran legítima la imposición de sus creencias, ¿cómo no hacerlo, si se trata de la verdad? Por eso históricamente han insistido en convertir a la gente incluso contra su voluntad, recurriendo a la amenaza o al asesinato de los obcecados infieles.

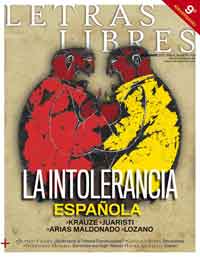

Sin llegar al crimen, los partidos españoles se mueven en coordenadas similares. Convencer, ganar adeptos para su causa mediante la exposición de sus ideas y la discusión, les resulta un trabajo enojoso y no se sienten obligados a argumentar ni siquiera ante sus propios militantes. Más bien tratan de galvanizarlos si ven su ánimo decaído o intentan predisponerlos contra el otro para asegurar una adhesión más ciega. Un cierto grado de bienestar –o la experiencia de que ni con una Guerra Civil es posible eliminar a todo aquel que no comparte nuestras ideas– ha contribuido a alejar la idea de la aniquilación del contrario, pero los alineamientos son incondicionales y la dinámica antirrazonante invade también los ánimos de las respectivas parroquias, que prefieren el “yo, lo que digan los míos” a formarse su propio juicio. La cuestión no es que haya dos Españas, también hay dos Francias y unas diez Gran Bretañas, pero no tratan de eliminarse unas a otras. El pluralismo no es un problema para una sociedad si sus miembros lo aceptan, y la experiencia demuestra que los países solo se uniforman bajo la bota de un dictador. Lo problemático es la intolerancia, exactamente el punto débil de todo monoteísmo.

En las democracias no religiosas, los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental: constituyen el lugar donde se produce el debate de ideas. De ahí que se les atribuya una función esencial para hacer llegar a los ciudadanos la información y los razonamientos que les permitan formarse un criterio sobre asuntos políticos. Ellos deberían cultivar los hábitos racionales y, sin embargo, prefieren contribuir a estimular el adoctrinamiento. Como si de las guerras de religión se tratara, los tertulianos del lado A no critican al líder político de B: lo trituran. Y por supuesto, no escuchan al discrepante, porque nada tiene que escuchar quien lee un solo libro que contiene toda la verdad. No puede ser casual que, en treinta largos años de democracia, todos los presidentes de Gobierno, salvo Calvo-Sotelo, hayan abandonado el cargo siendo aborrecidos por la mitad de la población, tras soportar largas y agresivas campañas de la opinión publicada, cuajadas de ataques personales, insultos y humillaciones.

A veces uno tiene la sensación de encontrarse en países diferentes según el periódico que lea. Hoy en día ya no sabemos si los medios están politizados o los partidos están mediatizados, y probablemente ambas afirmaciones son ciertas dependiendo de los días. Aunque el pluralismo sea consustancial a la prensa y entre dentro de la lógica informativa que los periódicos primen los asuntos del agrado de sus lectores, eso no aboca a la politización. El viejo adagio periodístico según el cual los hechos son sagrados y las opiniones libres no se cumple en España. Aquí la devoción al partido es sagrada, y las opiniones, incendiarias. Hace años que la partidización ha contaminado las páginas de información política, pero no siempre fue así. Si se leen las crónicas de abc en los días del debate parlamentario de la Ley de Amnistía de 1977 se aprecia su mesura y ponderación, incluso cuando reproduce vivos choques dialécticos. El editorial del día 15 de octubre afirmaba su simpatía por la ley, desmarcándose de la postura de Alianza Popular, al tiempo que afirmaba respetar los disensos y las reservas: “La amnistía tendrá interpretaciones diversas en cuanto a su definitivo alcance y dará lugar a múltiples comentarios de muy distinto matiz. Pero no deja de ser una ley que abc acata como tal y que marca una clara frontera entre dos tiempos.” Había en aquel periodismo más disposición al politeísmo y más voluntad de dejar constancia del rifirrafe que de instigarlo, porque los medios no habían descubierto aún que la radicalización política permite hacerse con nichos de mercado: hoy permea hasta las páginas de cultura, donde se valora en mayor o menor grado la muerte de un escritor en función de su adscripción ideológica.

No resulta difícil vaticinar que, como sus predecesores, Zapatero acabará devorado por la furia mediática y parlamentaria. En la política española todo resulta previsible, porque casi todo es ritual, como en las religiones. En otros países, cuando un asunto de importancia está en juego, el líder –véase el caso de Obama con la reforma sanitaria– debe esforzarse, antes que nada, por convencer a los suyos, y después al resto de los congresistas. No es infrecuente que hasta el mismo día de la votación exista incertidumbre sobre su resultado. En España, por el contrario, el juego está siempre repartido, y más que seres pensantes participando en un debate de altura, los diputados son autómatas leales que aprietan un botón, porque la fidelidad constituye un valor mucho más importante que la autonomía del individuo, el conocimiento o la independencia de criterio.

El Congreso de los Diputados es un templo y cada sesión parlamentaria, una liturgia: se abre con unas palabras del presidente y, a continuación, los oradores empiezan a desfilar por la tribuna, tranquilos, sin la presión de tener que ganar una partida cuyo resultado es conocido de antemano. Solo se ocupan de leer unos folios y proporcionar un titular jugoso, mientras su bancada aplaude y patalea siguiendo con pulcritud las normas de cortesía circenses. Pronuncian sus sermones, votan como dicta el sacerdote, se marchan a casa. Y así un día tras otro.

Si no se ha cambiado ya el reglamento del Congreso para que la votación sea ejecutada por un programa informático que se actualice con cada legislatura es porque el rito de los discursos, las réplicas y las votaciones dotan de apariencia democrática al sistema: resultaría inquietante visualizar con claridad su carácter automático y litúrgico. Tendríamos la sensación de vivir en una democracia demediada. El rito crea la ficción de una vida parlamentaria sana que en realidad no existe, porque todo se gobierna desde los partidos monoteístas. En cuanto a los medios de comunicación, también resulta perfectamente previsible lo que cada uno de ellos va a opinar tras un debate, por ejemplo, sobre el Estado de la Nación, pero insisten en la parafernalia de las encuestas, los editoriales y los titulares porque también el periodismo político ha perfeccionado sus ritos.

Alinearse con los dictados del partido propio, reforzar los prejuicios, exaltar a los ya convencidos y despreciar a los aje-nos sin discutir sus puntos de vista, sino simplemente porque son infieles y merecen desaparecer: esta es exactamente la forma como se comportan los contendientes en las guerras de religión. No puede haber intercambio de ideas cuando uno está convencido de la verdad absoluta de sus postulados, por eso las opiniones ajenas se ridiculizan, las iniciativas se frivolizan y se trata de identificar al adversario con el maligno, culpándole de todo lo que sucede. Con la crisis económica, el pp ha endosado al gobierno toda la responsabilidad, sin importarle el hecho cierto de que la debacle ha sido mundial ni que la estructura económica española es una herencia que los sucesivos gobiernos se han ido entregando. El psoe, por su parte, reprocha con insistencia al pp su negativa a pactar, aun sabiendo que su manera de plantear las iniciativas no permite al pp regalarle los votos. Con el último comunicado de eta hemos visto otro fenómeno característico de la vida política española: como todo se interpreta a la luz del monoteísmo partidista, no importan los acontecimientos en sí mismos, sino solo su función instrumental como armas arrojadizas contra el adversario. En lugar de criticar a los etarras o los abertzales, la vanguardia matamoros no ha perdido la ocasión de cargar contra el gobierno atribuyéndole segundas intenciones y aviesos planes secretos.

La idea que más repugna a la religión no es la existencia del demonio, sustanciado en los infieles que ofenden al dios propio. El mal está previsto en los textos sagrados. Todo lo que debe hacer el buen creyente es eliminarlo. La idea que históricamente ha resultado indigesta para los monoteísmos es la de la tolerancia. Por oposición, la Ilustración y el liberalismo la situaron en el frontispicio de sus planteamientos.

La confirmación de hasta qué punto los partidos españoles no han interiorizado esa idea de tolerancia nos la ofrece la sacralización del consenso. Se instauró en la Transición y aún hoy se invoca con frecuencia, de forma bastante confusa, en situaciones críticas. Que pacten, que pacten, se oye cada tanto, fiando al acuerdo la solución a todos los problemas. Una última superstición –la del consenso como panacea– termina de demostrar cómo, aún siendo remota la posibilidad de que los dos partidos acuerden un dios verdadero, nos resulta más plausible que imaginar a cada uno mantener su devoción y defenderla sin abogar por la destrucción del otro. ~