Hace algo más de veinte años, Juan Benet señalaba que los clásicos españoles sobrevivían encerrados en los mausoleos de las universidades y que apenas desempeñaban papel alguno en la vida intelectual de su tiempo, a diferencia del acicate que Shakespeare, Racine o Goethe suponían para los escritores vivos de su idioma.

Lejos de lamentarse o de promover jornadas a beneficio del Siglo de Oro, Benet aseguraba que algunos clásicos españoles (entre los que situaba a Quevedo y a Galdós) se tenían bien ganado este presente polvoriento por haber abandonado demasiado pronto toda ambición imaginativa y de estilo para descender (una metáfora que jamás olvidará aquel que la lea) a la taberna del costumbrismo. Benet se preguntaba si la aparición del Quijote (resultado, a su juicio, de una relajación estilística imprescindible para absorber en el discurso el habla llana) justificaba tanta mediocridad circundante.

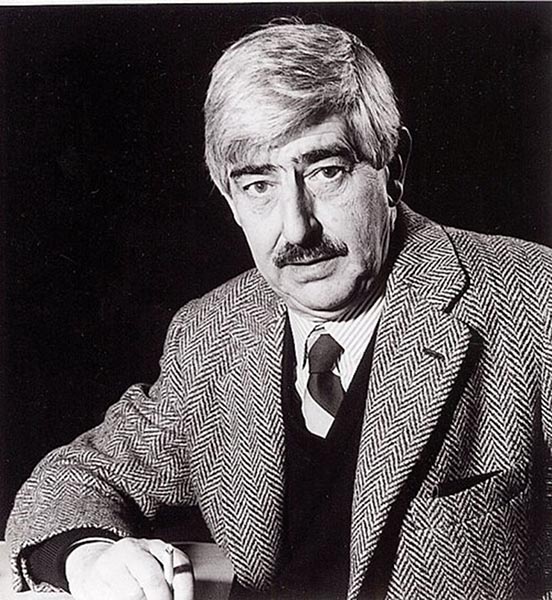

Cumplidos este enero pasado los veinte años de la muerte de Juan Benet, quizás sea pertinente preguntarse, ante la rutina de tantos homenajes y la consolidación de Volverás a Región como objeto de estudio académico, qué parte de responsabilidad tiene Benet en la perspectiva más bien desértica que ofrece su obra como moneda de cambio, meta o estímulo entre los narradores más jóvenes.

Existe una clase de lectores que no se enfrenta a los libros solo por placer y distracción sino también con el ánimo de acercarse a modelos que pueden iluminar y mejorar su vida y su mente. Cada libro y autor que elegimos es una apuesta que no tomamos a la ligera, a los que no acudimos con inocencia, sino presintiendo la formación de un perfil donde nos gustaría reconocernos. Casi todos los escritores cuyos libros y actitud nos parecían atractivos en los años noventa (Félix de Azúa, Javier Marías, Álvaro Pombo, Eduardo Mendoza, Alejandro Gándara o Vicente Molina Foix) coincidían casi de manera unánime en dos cosas: la repulsa hacia Camilo José Cela y el elogio de Juan Benet.

Muchos de nosotros empezamos leyendo a Benet (como a Bernhard y a Coetzee más tarde) como un maestro de escritores que nos hubiese gustado que fuesen nuestros maestros. Pero Benet no era una lectura sencilla, costaba entender qué influencia concreta (más allá de algunas novelas primerizas que tampoco terminaban de funcionar) había ejercido en libros como Corazón tan blanco o El metro de platino iridiado; y sus discípulos tampoco ayudaban al ir desplazando en sus intervenciones el elogio razonado y la interpretación de la poética benetiana a la exhibición de la personalidad de un Benet transmutado en un mago del carisma. En cierta manera, al ir asumiendo como no del todo gratuitos algunos de los ataques que suele recibir Benet (oscuro, improvisador, sádico de la sintaxis) y centrarse en el pulido del anecdotario (en ocasiones desternillante) sus discípulos directos han contribuido involuntariamente a levantar entre la obra de su maestro y el público un cordón de seguridad.

Quizás el letargo que pesa sobre la obra de Benet se deba, como el de tantos otros autores, no tanto a sus defectos sino a la pereza tan española y católica de interpretar, debatir e invitar a la lectura. Una tarea que nos toca a los lectores entusiastas (no hay otros) de Benet que no le conocimos, que no estuvimos en su casa, y que no nos hubiésemos sentido demasiado cómodos jugando al tren entre sofás.

La tarea no es sencilla porque las novelas de Benet navegan entre la Escila y la Caribdis de la crítica literaria. El primero de estos escollos sería el monstruoso juego de referencias con el que se saldan tantas reseñas, y cuya principal ventaja para el crítico es que se trata de un despliegue para el que no se requiere aplicar ninguna inteligencia. En el caso de Benet (como en esas películas donde el asesino es siempre el mayordomo) el intríngulis se resuelve con una mención automática a Faulkner (a quien Benet no debe más que el propio Faulkner a Melville), pasando por alto la curiosidad lectora (disparada en varias direcciones, juguetona, sesgada y paródica) de Benet, cuya prosa adopta (o absorbe) los modelos que le convienen o con los que se anima a experimentar a cada momento. El crítico taxonómico al enfrentarse a Benet apenas puede escoger entre recurrir a un tópico o a desfondarse en una inmensidad de referencias.

Caribdis se antoja un monstruo más amenazador y remite al lento triunfo del estilo internacional cuyo ideal de escritura sería una prosa tan tenue que el ojo podría ver la acción moverse bajo una capa de neutralidad expresiva, lista para traducirse sin mayores complicaciones. Esta consideración se ha impuesto hasta el punto de que es una rareza apreciar en los reseñistas un esfuerzo discernidor sobre el estilo del libro que abordan. Para esos ojos ciegos al estilo, la prosa de Benet nunca será más que un estorbo, una masa tumescente, un delirio de adornos. Pero el estilo es algo más que un sinónimo elegante de “forma” (antagonista clásico del “fondo”), mucho más que un conjunto de cabezonerías estilísticas, el estilo es, en palabras de Benet, “una manera cualitativa de conocer”: el conjunto de armas con los escritor sale en busca del mundo para destilar su propio mundo verbal.

El rayo de esperanza que este artículo empieza a necesitar para no concluir que Benet lo tiene crudo podríamos encontrarlo en la evolución del gusto entre los lectores más jóvenes. Me explico: divierte imaginar (incluso entre los discípulos de Benet) el efecto que debió de causar la lectura de Volverás a Región en el año 1967, la sorpresa ante el despliegue de aquel paisaje que se volvía visible gracias a palabras provinentes de varias disciplinas técnicas, las metáforas autónomas cargadas de expresividad moral, el contorno borroso de los personajes, el aforismo que tras un destello abrupto deja al lector sumido en nuevas preguntas… Más de uno debió preguntarse dónde se enchufaba aquello.

Pero han pasado los años y no solo escritores como Proust y Joyce se han incorporado al corpus inexcusable de los lectores cultos (y otros, como Beckett o Bernhard, que Benet leyó en caliente, han sido metabolizados), sino que el joven lector español está ahora familiarizado con la América sideral que describe Cormac McCarthy, con el vocabulario cooptado de otras disciplinas de Foster Wallace, con las penumbrosas melancolías en busca de argumento de Sebald, con la plasticidad temporal de Lobo Antunes, con los gozosos laberintos sintáctico-sádicos de Thomas Pynchon… Nada de lo que Benet imaginó nos es ahora ajeno, el ánimo del lector contemporáneo está ahora más cercano que nunca a Volverás a Región; con el acicate de que Benet ha escrito libros mejores que todos los autores que he citado de Bernhard en adelante, con apenas una excepción…

Lo que nunca podrá esperarse de la obra de Benet, un hombre decidido a pensarlo todo por sí mismo, es que constituya una lectura adecuada para conformistas y pusilánimes. Los placeres de su prosa, tanto en la novela como el ensayo, suponen un desafío intelectual; y su visión de la humanidad y de los mundos que ella habita y corrompe nos propone retos morales. Quien espera que le suministren para entretenerse emociones que ya conocía de antemano puede buscar en otro lado. Los de Benet son libros escritos para personas con sentido del desafío y la aventura y el juego. La clase de personas que los lectores solían ser. La clase de personas que a los lectores nos complace pensar que seguimos siendo. ~