Debo admitirlo, tengo una tendencia a aislarme. Llevo una vida más o menos apacible, por no llamarla aburrida. Me dedico a escribir, a leer y a comerme las uñas. Nadie me invita a fiestas. Estoy consciente de que esto me impide ver más allá de mis narices, y es por eso que algunas veces, cuando me proponen dar un curso en alguna ciudad de la República, acepto sin dudarlo. Es cuando me doy cuenta de la existencia de todo un mundo allá afuera que la mayor parte del tiempo permanece oculto ante mí; un mundo que nada tiene que ver con el acto de la creación literaria, pero que se agita alrededor de esta como la rémora de un cachalote moribundo y al borde de la extinción.

Pero antes hablemos del misterio de la creación literaria, en qué debería de consistir. Básicamente podríamos reducirla a un trozo de papel y un lápiz. Que la misma necesita de un espacio, de un escritorio limpio, de una habitación fresca y bien iluminada, de paz interior y buena música, esto tampoco es un secreto. Todo esto es el derecho de cualquier autor: un refrigerador lleno, buena salud y, ¿por qué no?, a la creación literaria no le vienen mal algunas plantas de interior para purificar el ambiente. Eso es todo lo que se requiere, aunque insisto, basta con el papel y el lápiz… Pero uno no lleva más que unas horas en aquella apacible ciudad de provincia, cuando percibe que algo se agita bajo sus plazas soleadas y las fachadas de cantera al estilo neo clásico. Eso que se agita, querido lector, es el fantasma de la mafia literaria local. O tal vez exagero.

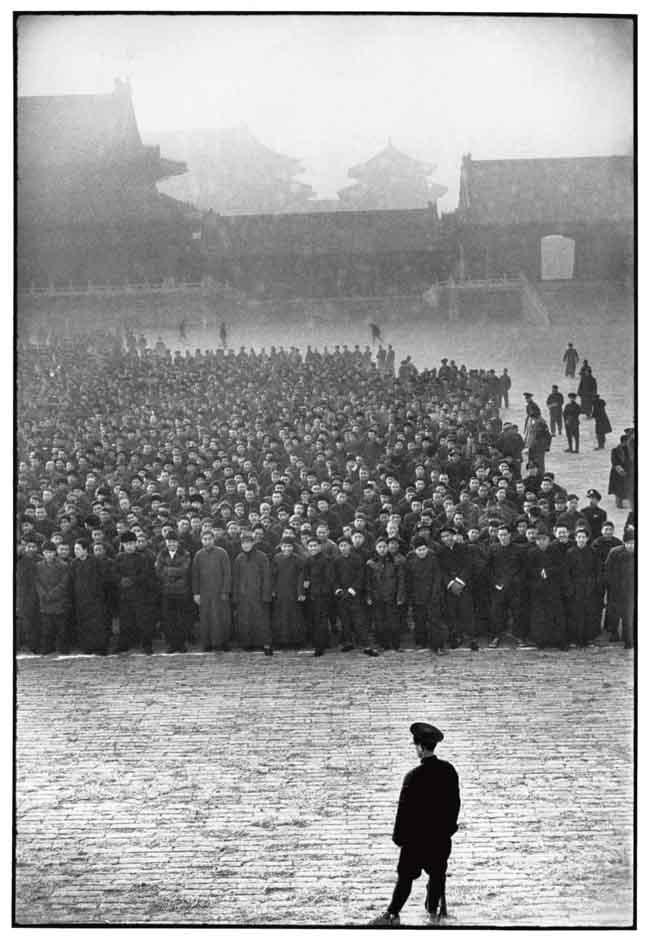

Del Atlántico al Pacífico, del río Bravo hacia el sur, toda ciudad mexicana tiene su mafia literaria local, compuesta principalmente por uno o dos capos (dos vacas sagradas locales) y un séquito de seguidores, admiradores y aduladores. No me interesa descubrir el hilo negro: esto es una verdad universalmente reconocida. Lo que me sorprende a veces es cómo fingimos no darnos cuenta, cómo vemos a esta mafia local como lo más normal del mundo. ¡Qué hipócritas somos! Y supongo que lo mismo sucede en los demás aspectos de nuestra sociedad. ¿Pero quiénes son estos señores, estos Tony Soprano? Los que se codean con el presidente municipal y el gobernador; los que deciden quién va a publicar en la editorial del gobierno; los que imparten talleres de literatura donde los asistentes duran años sin dar un paso adelante, eternamente estancados; los que deciden sin empacho quiénes irán al festival que organizan con el dinero de los contribuyentes (sus cuates, por supuesto); los que deciden quiénes aparecerán en las antologías (hoy por ti, mañana por mí; antológame que yo te antologaré; dame una plaza, licenciado, que yo respaldaré tu candidatura al municipio; publícame que yo te publicaré; prémiame que yo te premiaré, y un largo y aburrido etcétera). Y esto, que no tiene nada que ver con el acto de la creación literaria, en realidad carece de la mayor importancia, porque este semoviente por más sagrado que sea pocas veces logra trascender más allá de las vías del tren de San Juan de los Palotes. No me preocuparía tanto, y no escribiría sobre esto (hay hartos temas más interesantes) de no ser porque este sistema, esta manera de ver y organizar las cosas finalmente no hace sino estorbar al desarrollo del talento; pervertir a los escritores en ciernes, quienes desde muy pequeños aprenden que la única manera de progresar es besando traseros antes que ponerse a crear una obra literaria en serio. Usted no lo va a creer, pero en mi pueblo, San Juan de los Palotes, en la carrera de Letras Hispánicas hay dos asignaturas tituladas Literatura sanjuanpalotense I y Literatura sanjuanpalotense II (líbreme Dios de estar en ese programa), mismas que además ¡son obligatorias! para titularse. Ahí se les enseña a los jóvenes estudiantes todo un compendio de obras locales como si fueran clásicos de la lengua. Y por clásico me refiero a una obra tan ejemplar que es digna de imitarse. Por supuesto, quienes decidieron quién iba estar en el programa fueron los de la mafia local.

Pero un escritor joven que comienza de manera titubeante debe saber que es posible progresar sin tener que pasar por el aro de fuego de la mafia literaria; debe saber que es posible aprender a escribir sin necesidad de los sabios consejos del rebaño sagrado: basta con trabajar mucho, con leer a Balzac y a Dostoyevski, con los consejos de autores como Carver, Chéjov, Hemingway, que se consiguen gratis en internet, con tener un diccionario y una gramática a la mano; que todo lo que necesita saber está en The Art of Fiction de John Gardner (hay traducción mexicana: El arte de escribir novela y otros tipos de ficción. Editorial Publigrafics, S.A. México, 1987); pero más importante que todo, debe saber que, en mi opinión, para ser escritor o artista, o en su defecto poeta, hay algo que no se enseña en un taller de literatura, y eso es la ética, la dignidad, la sensibilidad social, el compromiso con el arte y el oficio, con lo humano, con la honestidad. Honestidad ante todo. No puede haber un escritor de talento sin esto. Hay que quedarse en casa y ponerse a escribir y a corregir más en vez de andar en presentaciones de libros y talleres para recoger las migajas que deja Tony Soprano. La literatura mexicana será mejor, y más democrática, en la medida en que dejemos atrás estos vicios. Selah.

P.S.

A partir de hoy Cuaderno underdog intentará actualizarse cada fin de semana.

Vive en la ciudad de México. Es autor de Cosmonauta (FETA, 2011), Autos usados (Mondadori, 2012), Memorias de un hombre nuevo (Random House 2015) y Los nombres de las constelaciones (Dharma Books, 2021).