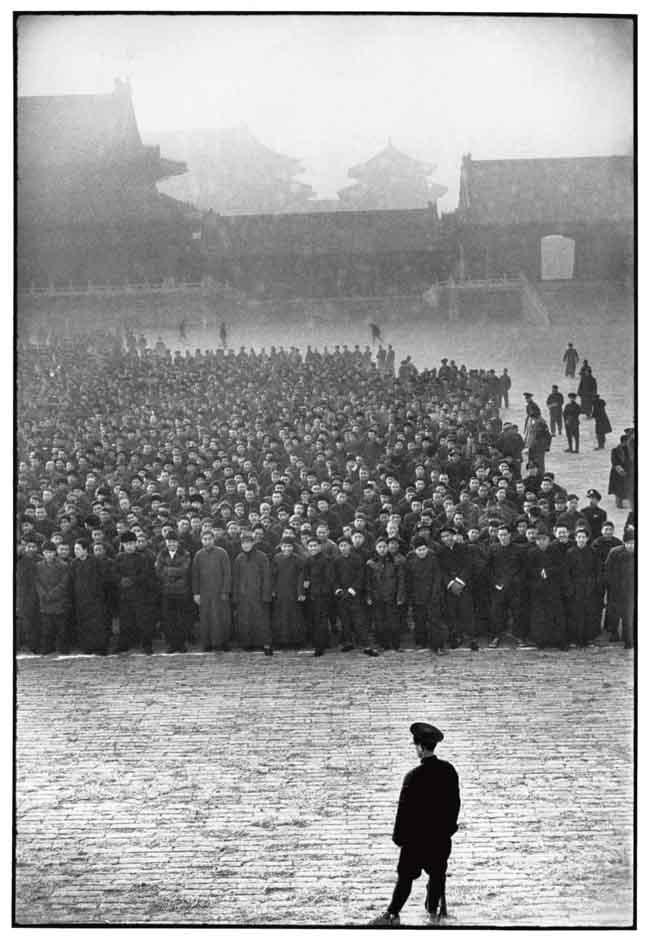

Tras el reciente fallecimiento de Henri Cartier-Bresson el pasado lunes 2 de agosto, circuló por varios foros fotográficos en internet uno de esos mensajes en cadena que decía así: “Nietzsche tenía razón: Dios ha muerto.” La frase se antojaba una especie de epitafio: para muchos en el mundo de la fotografía Cartier-Bresson era Dios y su partida dejaba desamparado el particular olimpo del arte de la luz. Para otros, más allá de la inmortalidad de su obra, Cartier-Bresson no llegaba a la categoría de dios pero desde luego sí a la de genio: uno de los escasos genios que fueron capaces de definir la mirada moderna del siglo XX.

*

Hace unos años Alain Desvergnes me refirió una anécdota que viene a cuento ahora (él ya sabrá disculparme desde su retiro en su Bretaña natal si no la relato correctamente). Desvergnes, fotógrafo y docente, fue el fundador y primer director de la Escuela Nacional de Fotografía de Arles, en Francia, y durante un tiempo compaginó esa función con la dirección del Festival Internacional de Fotografía que desde 1970 se celebraba en esa misma localidad cada segunda semana de julio. Por sus primeras ediciones, antes de que el público se masificara, desfilaron figuras legendarias de la historia de la fotografía como Ansel Adams, Eugene Smith y el propio Cartier-Bresson. Cartier-Bresson poseía junto a su esposa, la también fotógrafa Martine Frank, una casa de campo que no distaba mucho de Arles y en la que pasaba temporadas en verano, efectuando visitas furtivas a las exposiciones y proyecciones que podían atraerle. La mansión se convertiría previsiblemente en un foco de selecta peregrinación al que muchos admiradores acudían para rendir pleitesía, pero también en un lugar de encuentro entre viejos camaradas de generación fotográfica. Cuando en una ocasión Eugene Smith fue el invitado de honor del Festival, Desvergnes lo condujo a visitar a su antiguo amigo. Los dos máximos exponentes del documentalismo social habían compartido en el pasado causas y aventuras, y el afecto que se profesaban no llegó nunca a disipar una humana rivalidad. Ambos por otra parte tenían fama de apasionados y de enérgicos conversadores: locuaces, agudos e incisivos. Eugene Smith tan sólo aventajaba a Cartier-Bresson en mordacidad e ironía. En el fragor de una discusión, Smith preguntó:

—”Y, tú, Henri, ¿cuántas fotografías buenas, pero verdaderamente buenas, crees que has hecho en tu vida?”

Ante esta pregunta-trampa se produjo un silencio expectante entre los asistentes. Los dos fotógrafos habían publicado a lo largo de su carrera docenas de libros, reproduciendo cada uno de ellos un centenar o más de imágenes. ¿Cómo traducir esos millares de “instantes decisivos” en un número reducido de obras maestras? Lo que parecía obvio era que, fuese cual fuese la respuesta, Smith iba a reprender a su oponente rebajándole el número, censurando así un eventual bajo nivel de autoexigencia. Por lo cual, en previsión, Cartier-Bresson optó ya por una cifra ostensiblemente exigua y modesta:

—”Yo creo que unas diez.

Tal vez doce.”

A lo que el otro contestó impetuoso:

—”¡Anda ya! ¡Qué exageración! Como mucho has hecho tres, buenas buenas.”

*

Cartier-Bresson vivió 95 años. Tal longevidad y una dedicación intensa no permitían a ojos de Smith más que tres limitadas buenas fotografías. Tal vez todo lo demás no constituía más que esforzados ensayos, bocetos y pruebas, sin duda valiosos pero sobre todo decididamente necesarios para acceder a la suprema excelencia de esos tres resultados finales. ¿Es homologable esta teoría a otras disciplinas del arte? ¿Alcanzó Picasso más de tres obras verdaderamente maestras?

Me gusta imaginar a aquel Aladino fotógrafo a la espera de sus tres oportunidades mágicas, trotando por el mundo de un confín a otro con su cámara maravillosa en ristre. El genio podía despertar a menudo de su letargo, pero sólo tenía facultad para colmar tres veces en total los requerimientos de su amo. Imaginemos el tormento del fotógrafo para escapar de esa restricción. Podía intentar engatusar al viejo genio, por ejemplo pedirle que el tercer deseo fuese la posibilidad de pedir tres deseos más y así sucesivamente. Pero a buen seguro que el fotógrafo se las veía con un genio experto que se la sabía larga. Aunque también podría haber pasado que el genio reconociera la propia genialidad de Cartier-Bresson y lo tratara algo así como a un colega, merecedor por tanto de alguna excepción.

Sea como fuere, la búsqueda de esos tres deseos cumplidos ayuda a entender la fundamental contribución cartier-bressoniana al acervo expresivo de la fotografía. Una contribución que, más que una eficaz dramatización documental de la historia (vertiente muy estudiada ya por los especialistas), consistiría en puentear la doctrina surrealista con la filosofía zen, sensibilidades ambas sumamente proclives a una complicidad con lo prodigioso.

Para los surrealistas la fotografía equivalía en el plano de lo visual a lo que la escritura automática representaba para la poesía: la cámara hacía emerger el inconsciente escondido de la mirada. Para el zen, todo gesto artístico radicaba en el propio acto de ver. No se trataba tanto de “hacer” una fotografía como de “captarla”: un fragmento de la realidad era identificado por un instante del espíritu, el acontecimiento quedaba colocado en mitad de la estética. El fotógrafo no era un cazador de imágenes sino un pescador de momentos: lanzaba el anzuelo a la espera de que el tiempo y la realidad picasen. Cartier-Bresson solía decir que él no tomaba fotografías, sino que por el contrario las fotografías le tomaban a él. Y cuando sintió la necesidad de legarnos un manifiesto, escribió este consejo: “Poner en el mismo punto de mira ojo, corazón y cerebro.” Escatimó en cambio recordarnos que, además y por encima de todo, debíamos invocar, frotando suavemente nuestra cámara maravillosa, la aparición epifánica del genio. –