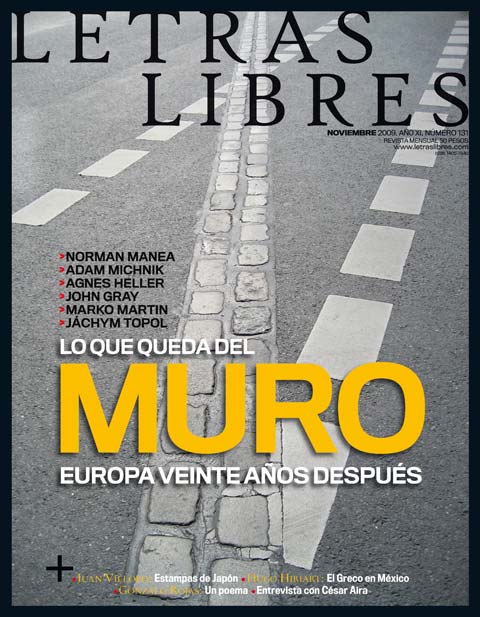

El derribo, hace veinte años, del Muro de Berlín y demás murallas que separaban la Europa del Este, el “socialismo real”, de las democracias capitalistas de la Europa occidental ha sellado la liberación de una gran parte de Europa del calvario posbélico de sometimiento a un sistema demagógico y tiránico.

Fue la explosión inevitable de un largo proceso degenerativo cotidiano fundado sobre la opresión, la corrupción, la mentira. El proyecto de la “felicidad obligatoria” promovía la Utopía como máscara del terror, y el humanismo, adornado con lemas revolucionarios, como trampa y coraza retóricas del universo carcelario.

Antes de la tan esperada perturbación regenerativa de 1989, todos soñábamos con el mundo allende la cortina de hierro, las murallas separadoras. Sabíamos que “el bien” que había detrás no era paradisíaco sino terrestre –es decir, imperfecto, inestable, incoherente–, pero preferíamos no pensar en las contradicciones ni en los conflictos inherentes a la libertad sino en el milagro, largamente esperado, de la liberación de la paranoia de la tiranía.

Thomas Mann ya había advertido alguna vez que “la libertad es algo más complejo y más delicado que el Poder”.

Parece más fácil gobernar una masa de oportunistas acobardados que votan en un 99.9% a favor del Supremo Caudillo y del Partido Único (de hecho, la única opción que figuraba en la papeleta del voto) que a un electorado libre, diversificado y divergente, con el cual los que obtienen la victoria alcanzan alrededor de un 4% más de votos que sus adversarios.

Hoy aquellas “complicadas y delicadas” características de la libertad son parte de un día a día globalizado. Todo lo que vivimos entonces queda en un pasado cada vez más lejano. El Este se enfrenta ahora diariamente con la rutina de las ventajas y de los riesgos de la libertad.

La caída del Muro de Berlín y de los demás muros visibles e invisibles que separaban de Europa a los Estados cerrados y despóticos del Este tiende a ser escamoteada por los nada desdeñables peligros y precariedades del presente –entre los cuales habita hoy también el Este, envuelto todavía en una complicada y, más de una vez, convulsa “transición” de adaptación a lo nuevo.

La nueva generación parece haber perdido la memoria de la época comunista o haberla mantenido de una manera muy parcial, o bien no estar interesada en ella. Una y otra vez la realidad inmediata nos demuestra que el presente goza de natural prioridad sobre el pasado así como de la capacidad de reescribirlo a conveniencia, según sopla el viento del momento.

Rumania fue, paradójicamente, el único país del Este que en 1989 dio el paso hacia la libertad a través de la violencia, a través de pérdidas de vidas humanas. La revuelta popular, parece ser que manipulada desde la sombra por una fracción reformista de la policía secreta, venía a contradecir el hasta entonces nunca desmentido dicho popular rumano de que “la (blandengue) polenta nunca explota”.

En Rumania no tuvieron lugar grandes movimientos de rebelión popular, como en Hungría, Checoslovaquia o Polonia. Y si pensamos en el pasado endeble de la izquierda rumana, se puede afirmar que el socialismo era bastante más ajeno en este país que en los demás. Cuando en los años cincuenta los dirigentes comunistas rumanos lograron, mediante una hábil maniobra ajustada al momento, la retirada de las tropas soviéticas del país, Molotov les advirtió que no resistirían más de algunos días sin el apoyo armado del gran vecino del Este. Sin embargo, reforzando la opresión interna y prolongando el estalinismo sin Stalin, resistieron; la ocupación totalitaria autóctona se fortaleció así, ya sin los ocupantes soviéticos.

No es la única característica típica de este socialismo “multilateralmente desarrollado”, tal como lo definía el sistema de propaganda del Partido Comunista Rumano.

Pueblo hedonista, caracterizado por una gran capacidad de adaptación y por un sentido melancólico de la fatalidad, los rumanos superaron las calamidades de la Historia por medio de la resistencia y el pragmatismo y no por enfrentamientos bélicos. “Producimos poetas, no santos” –según dicen algunos rumanos– sería una seductora metáfora antiideológica y aideológica si no se tradujera, muchas veces, en una convivencia esquiva y por la complicidad.

Al principio de la Segunda Guerra Mundial encontramos a los rumanos como aliados de la Alemania nazi y, al final, asociados a los Aliados. La diplomacia rumana ha sido siempre más hábil y eficaz que otros componentes de la política rumana; también, tanto la poesía popular como la culta representaron mejor al país que muchas otras instituciones nacionales.

En 1944, cuando el Ejército Rojo entró en territorio rumano, Rumania pasó a ser, en esta última etapa de la guerra antihitleriana, no un adversario político y militar de la Unión Soviética sino un aliado activo. Entonces, el Partido Comunista tenía alrededor de mil miembros. En 1989 había llegado a ser, proporcionalmente, el mayor partido comunista de Europa del Este, aunque entre sus casi cuatro millones de miembros a duras penas se podían encontrar mil verdaderos comunistas.

En el último periodo de su historia anterior a 1989, el Partido Comunista Rumano promovía una extraña combinación bizantina entre un socialismo rudimentario, estratificado en castas, y un nacionalismo reciclado, de Estado y balcánico. Tras el fusilamiento del dictador y de su esposa, gran parte de los millones de oportunistas con carné rojo de partido se declararon víctimas del sistema y enardecidos anticomunistas.

En la psique de la nación persiste desde siempre la contradicción esencial de la paradoja rumana: la latinidad de la lengua y la religión cristiana ortodoxa. Las raíces latinas de la lengua y la influencia de la cultura occidental, especialmente de la francesa, mantienen un equilibrio y una complementariedad con el bizantinismo. Con un ojo, la nación mira hacia Occidente, y con el otro contempla los iconos del Este. Aunque fuertemente vinculados a los rituales de la iglesia rusa o griega, los rumanos no tienen demasiada simpatía por los rusos o griegos, acogidos habitualmente de manera negativa por la imaginación popular. Los príncipes “fanariotas”, griegos del Fanar de Constantinopla, son recibidos hoy también con menos simpatía que los príncipes de Hohenzollern de Alemania, importados más tarde.

La rebelión de 1989 (considerada oficialmente en Rumania como una Revolución), proclamada como un acontecimiento histórico primordial en pro de la recuperación de la dignidad nacional, despertó ulteriormente, sin embargo, en parte de la prensa rumana, cierta desconfianza, bajo la sospecha de haber sido una operación planeada por los servicios extranjeros del espionaje norteamericano y soviético, incluso israelí (¿?). El proceso repentino y la apresurada ejecución del dictador y de su esposa parecían haber sido, a pesar de su recibimiento caracterizado por una enorme satisfacción popular, una puesta en escena al servicio de la nomenclatura, interesada en encubrir la culpabilidad de sus complicidades con el sistema a lo largo de decenios; el exagerado número de víctimas resultó ser una maniobra publicitaria y de diversión y la anunciada intervención de unos “terroristas” extranjeros jamás se dilucidó. Numerosas preguntas concernientes al traslado del poder desde la osificada “dirección de partido y de Estado” a una nueva generación de activistas, con apetito reformador y esperanzas de occidentalización, han quedado hasta hoy parcialmente sin aclarar, tema de prolongadas suposiciones y de rumores.

La exasperación de la población, ahogada por el terror y la miseria en vísperas del desenfreno explosivo, los auténticos sacrificios de los sangrientos días del mes de diciembre de 1989, la devoción de los que dedicaron después toda su energía y su esperanza a una reestructuración fundamental de la sociedad, se vieron desafiados frecuentemente por las rápidas manipulaciones entre bastidores y las persistentes pérdidas de confianza en las estrellas políticas que se turnaban en el gobierno.

La Rumania de Ceauşescu era una de las más rígidas autocracias socialistas. Había que informar a la policía del contacto con los extranjeros; había que registrar las máquinas de escribir para su control anual; para presentar el doctorado en cualquier dominio se pedía como condición preliminar el carné de partido; el pasaporte para poder viajar al extranjero era un privilegio escasamente otorgado, preferentemente a los del agrado del poder; los informadores de la policía secreta –reclutados de todos los estratos de la población, incluido el clero– estaban por todas partes: las minorías alemana y judía eran “vendidas” a cambio de dólares a la Alemania Federal y a Israel; la penuria de alimentos había llegado a ser crónica; en las casas se prohibía la calefacción; la televisión funcionaba sólo algunas horas al día con un programa dominado por los discursos del amado Caudillo: en las librerías no se podían encontrar siquiera los textos de los clásicos del marxismo-leninismo, desplazados por las obras completas de Nicolae Ceauşescu, el Genio de los Cárpatos.

Relacionada con este último detalle pintoresco, recuerdo una experiencia excéntrica vivida por mí al comienzo de los años ochenta en una librería bucarestina cuando pedí a la dependienta, tímidamente, el Manifiesto del Partido Comunista. La joven señora de gafas se quedó muda ante el loco que había lanzado la provocación. Pensé que no me había entendido, a lo mejor le había parecido que pedía Mein Kampf o Los protocolos de los sabios del Sión. No, simplemente quería cerciorarse de que había comprendido correctamente. “¿Ha dicho usted el Manifiesto?” Sin esperar mi contestación continuó enseguida, aburrida: “No, nosotros no tenemos tal cosa.”

No comprendí si el título le era o no familiar, pero comprendí que los volúmenes elegantemente editados que contenían las conferencias épicas del dictador eran la respuesta kafkiana a una pregunta kafkiana en el cada vez más kafkiano país nuestro, “país triste, lleno de humor”, como dice el poeta.

El contacto brusco con el exterior y el inmenso impulso de la libertad provocaron un extraordinario choque regenerador.

La transición de una sociedad cerrada y severamente controlada hacia elecciones libres y un sistema multipartidista, el paso de la censura absoluta a la libertad de prensa, de la propiedad del Estado sobre todos los bienes y todos los ciudadanos a la propiedad privada y a la iniciativa particular no era algo sencillo. La euforia de la liberación no significó la desarticulación instantánea de las instituciones del sistema, sino una sustitución gradual de aquellos mandos –miembros relevantes del Partido– por personas menos involucradas políticamente o bien mantenidas en la sombra e incluso perseguidas por el sistema. Se trataba de una “renovación” absolutamente necesaria de la administración, en un ambiente de retrospectivas politizadas y recriminaciones violentas. Las esperanzas acrecentadas por el entusiasmo de la inesperada, tantas veces aplazada, expiación del despotismo socialista tenían que enfrentarse a unas complicidades profundamente enraizadas en la experiencia de la convivencia más o menos tácita, de hacía decenios, con los manipuladores de la mentira y del terror, dentro de un Estado policiaco y corrupto. Las características de una tradición nacional de ambigüedad y de tejemanejes de una larga historia precomunista se habían adherido a una nueva experiencia, aún más grotesca y más traumática, la de la supervivencia.

Las décadas posbélicas transcurridas bajo el Partido Único acrecentaron las carencias de siempre de la vida política rumana. La censura omnipresente y el control rutinario impedían prácticamente –a pesar de unas pasajeras “grietas” por donde se podía respirar– desvelar los abusos y criticar el discurso público. La patología social, fruto de esa persistente distorsión de la existencia individual y colectiva, ha dejado huellas duraderas en la psique común, incrementando el oportunismo y la demagogia, la duplicidad y la corrupción de la administración pública, el arribismo y la marrullería, la obediencia y la impostura. La primacía de la “relación social” parece haberse impuesto para siempre al criterio moral y al principio del derecho; las diferencias ideológicas se borran ante las conexiones afectivas o interesadas; la coyuntura domina las transacciones; los reagrupamientos son posibles en cualquier momento; las alianzas son cambiantes; el tráfico de influencias, dinámico.

Ni siquiera inmediatamente después del derribo de la dictadura, ni tampoco ulteriormente, fue posible trazar en Rumania un claro consenso en relación con el proyecto y las estrategias del desarrollo para los próximos decenios. En las primeras elecciones libres se presentó un programa reformista de “izquierdas” salpicado con enormes ilegalidades con respecto a los negocios de los políticos; siguió un programa democrático “tradicional” que intentó restaurar la vida parlamentaria de los años interbélicos con actores políticos nuevos; después, un programa de modernización, confuso, guiado y controlado esta vez por la Comunidad Europea.

Y, sin embargo, las muchas complicaciones nada fáciles de la libertad no se podían comparar con las presiones y las patologías cada vez más crecidas de la tiranía de antaño.

En la primera etapa de la transición, el discurso público era vehemente, y la pelea por la preponderancia política con vistas a conquistar nuevos privilegios, de hecho una lucha por la supremacía social, se había intensificado. Los profesionales del poder –daba igual que fueran la segunda generación de activistas o la vieja y la nueva generación de agentes de la Securitate–, curados de fidelidades ideológicas y con extensas redes de intereses, lograron, relativamente pronto, adjudicarse los beneficios financieros de una nueva clase de advenedizos.

El dinero demostraba ser todopoderoso en un mundo que se definía “capitalista”, superando incluso el recuerdo de los privilegios acordados antaño por el todopoderoso Partido que, caprichoso, vicioso y siempre obsesionado por la estrategia de la supervivencia, podía retirarlos inesperadamente, en cualquier momento.

El conflicto retórico entre una izquierda oportunista, recién nacida de la nomenclatura, y una derecha vetusta, reanimada a través de tratamientos geriátricos, llegó a ser explícito inmediatamente después de 1989.

Los herederos del Partido Comunista, bajo el maquillaje de socialdemócratas, desconocedores de hasta dónde podían llegar con su metamorfosis, animaron los impulsos totalitarios, como en el caso de la famosa “mineriada” –un asalto brutal de grupos de mineros llevados a Bucarest con el fin de cohibir a la oposición política–, bajo el pretexto de una insurrección sui géneris contra los intelectuales y los políticos demócratas. Por otro lado, en el discurso de la derecha reaparecieron los clichés nacionalistas y místicos, y parte de la élite intelectual demócrata se fijó en los precursores de la intelectualidad nacionalista de los años 1938-1940, afiliada a la derecha e incluso a la extrema derecha.

Más allá de estas peleas, se mantenían tribunos públicos de ayer convertidos en tribunos públicos de hoy. El ejemplo más escandaloso parece ser la longevidad política del camarada Corneliu Vadim Tudor, ex poeta cortesano de la pareja de los Ceauşescu, xenófobo y antisemita consagrado, de talante barriobajero y argot grosero, líder ruidoso de un nuevo partido con el nombre, claro está, de Rumania Grande, elegido en el Parlamento de Rumania, después candidato a la presidencia y, ahora mismo, miembro del Parlamento Europeo.

En el debate público poscomunista apareció también un nuevo asunto generador de conflictos: Holocausto versus Gulag, traducido frecuentemente por nazismo versus comunismo. Una confrontación acérrima, manipulada políticamente y condimentada con clichés provocadores contra “el monopolio judío” del… sufrimiento. Las pasmosas aseveraciones, caracterizadas por una crasa insensibilidad y por la hipocresía, procedían esta vez de parte de unos intelectuales demócratas, convencidos de que el “lobby” internacional intentaba extender su supremacía financiera, política y cultural también sobre los sufrimientos padecidos en el territorio entre el Danubio y los Cárpatos.

Sólo el ingreso del país en la Comunidad Europea ha moderado, poco a poco, por lo menos parcialmente, el lenguaje de la confabulación sin límites.

El carnaval político de la transición era, sin embargo, una forma, aunque vulgarizada e ignorante, de la libertad y no de las puestas en escena rutinarias del Partido Único. Los que estaban asqueados por las nuevas máscaras y los nuevos chanchullos podían expresar su disgusto, y así lo hicieron, incluso aunque el efecto fuera menor y su voz silenciada por las trompetas de la infamia. Un juicio correcto y las reacciones del sentido común, aunque demasiado escasas, ante el despertar de aquel mal de larga tradición, no se podían equiparar con el silencio total, impuesto por la oficialidad opresiva de hacía tan poco.

Miles de trabajadores rumanos trabajan hoy en el extranjero, miles de estudiantes siguen los cursos de universidades occidentales, los inversores extranjeros y las estrellas de cine no eluden a Rumania, la nueva generación de dentro del país está conectada a la vida del planeta. El resultado de este contacto sostenido y múltiple no puede reducirse sólo al aumento del cinismo, al deseo de enriquecerse, al crimen, a la pornografía y a la degradación intensificada de los valores morales…

No, ciertamente no. Desde que la propiedad del Estado sobre el mal fue sustituida por la propiedad particular sobre el bien y el mal, cabe esperar que el individuo y la colectividad vuelvan a encontrar un nuevo equilibrio en nuestra turbulenta modernidad.

El paisaje del presente no es, y así hay que reconocerlo, nada idílico.

La corrupción y el nepotismo se han ido extendiendo; los escándalos políticos, económicos y morales han seguido multiplicándose; la demagogia en la plaza pública se ha convertido en endémica; el escepticismo y el desconcierto del electorado son cada vez más visibles.

Sería difícil hoy distinguir, de manera no sólo retórica, la izquierda de la derecha en el paisaje político. Tanto en la derecha como en la izquierda las opciones parecen ser estrictamente coyunturales, el lenguaje es igual de vacuo y de oportunista.

Inevitablemente, la misma revaluación crítica, tan necesaria, del pasado cercano o más alejado se está dejando guiar, cada vez más, por intereses de grupo. Salvo para sensacionales golpes de prensa, explotados políticamente, el desenmascaramiento de algunos de los demasiados ex informantes de la policía secreta comunista sirvió en pocas ocasiones para realizar un honesto análisis de los mecanismos de intimidación, corrupción y crímenes del totalitarismo.

A pesar de revelaciones chocantes en torno a personalidades importantes de la vida social e incluso en torno a algunos disidentes, a los grandes culpables, esto es, a los informadores de la Securitate y a sus superiores del Partido, que impusieron la obediencia y la delación, no les pasó gran cosa, amparados no sólo por sus chalets y sus cuantiosas jubilaciones sino por las conexiones subterráneas del momento.

Los que vivieron en la Rumania así llamada socialista no pueden dudar de la importancia de los sucesos de 1989.

Por más confusa y decepcionante que parezca la caótica y voraz transición hacia una sociedad civil y próspera, el contraste entre lo que ha sido y lo que siguió no puede pasar inadvertido.

Las elecciones libres (aun siendo dominadas por un populismo de ocasión, sospechoso y duplicitario), la prensa libre (aun siendo vulgar y venal), la información accesible y los contactos profesionales en aumento (aun siendo importunados por una administración corrupta e incompetente), el estímulo a la iniciativa particular y al espíritu crítico (aun siendo bloqueados por una justicia lenta y un permanente apetito transaccional) son premisas drásticamente distintas a las de la situación anterior.

El ingreso de Rumania a la OTAN y en especial a la Comunidad Europea ha estimulado, progresivamente, un mayor cuidado con respecto a las normas jurídicas de un estado de derecho. Se podrían mencionar, entre otros, el Informe de la Comisión Wiesel sobre el Holocausto, así como el Informe de la Comisión Presidencial sobre los crímenes del comunismo en Rumania.

Sin embargo, la corrupción y la demagogia están todavía lejos de desaparecer. Las maniobras políticas prosiguen su espectáculo burlesco.

Pero las esperanzas de renovación no son, sin embargo, infundadas.

Rumania ha demostrado, en no pocas ocasiones difíciles, su vitalidad y su fuerza creativa. El país se enfrenta ahora no sólo a la memoria y a las consecuencias de un pasado abrumador, marcado por dictaduras de derechas y de izquierdas, sino también a nuestra contemporaneidad tan conflictiva. Tras el fracaso socialista, la sincronización con el capitalismo globalizado y en crisis se está produciendo en un periodo de agudas incertidumbres y de peligros planetarios.

Queda, sin embargo, la esperanza. No en milagros cósmicos, pero sí en el milagro terrestre del ser humano, individuo y colectividad, por recobrar la confianza y la inteligencia para congregarlas en la aspiración común hacia un destino mejor. ~

Traducción del rumano de Ioana Zlotescu

(Bucovina, Rumania, 1936) es escritor. En 2005, Tusquets publicó la traducción de una de sus obras más célebres, 'El regreso del húligan'.