Una pareja de origen campesino camina por las calles del Centro Histórico y, de pronto, se detiene frente a un escaparate para observar una escena impensable en el marco de su modesta vida: tres maniquíes en traje de baño habitan una supuesta playa al amparo de una inmensa sombrilla, con una palmera de utilería y un telón de fondo en el que unas líneas —ondulantes, rígidas, sucesivas— remedan el mar.

Este podría ser el comienzo de un cuento que se desplegaría en múltiples episodios. Pero no: es el instante —de hondas resonancias— que presenta Antonio Ruiz en su cuadro El verano, realizado en 1937. Vienen entonces a la memoria, y se integran coherentes, las narraciones visuales de ese silencioso creador, que perdura en el arte mexicano bajo el mote de El Corcito. Y es que, dentro del singular estilo realista que este pintor supo elaborar, habitan, simultánea y sabiamente, la precisión del detalle formal y anecdótico junto a una clara capacidad de síntesis. El brochazo breve, en efecto, va de la mano de una insinuación de relatos rumorosos e intensos, tanto como la áspera y dulzona ciudad que perfilan. Pese a la minuciosidad de lo pintado, la producción de Antonio Ruiz nunca cae en excesos literarios ni doctrinales.

El verano —junto con otras siete pinturas sobre madera firmadas por el mismo autor— puede admirarse en la exposición permanente que exhibe el Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Antiguo Palacio del Arzobispado, dentro de la Colección Acervo Patrimonial. Faltan allí otros dos cuadros que se hallan en proceso de restauración.

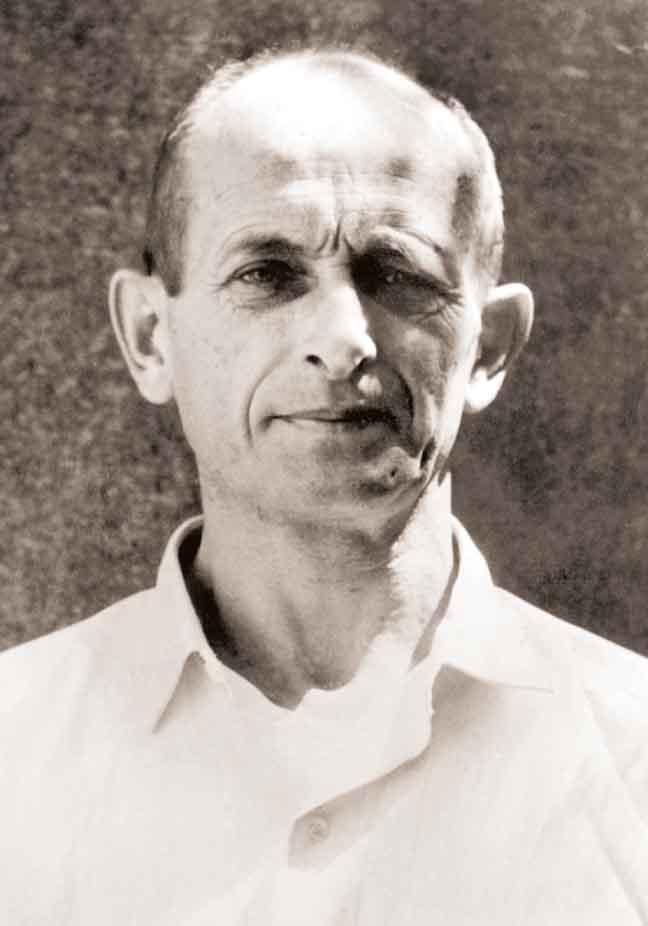

Antonio Ruiz alias El Corzo (y pronto El Corcito) nació en Texcoco en 1895 y murió en el Distrito Federal en 1964. En la populosa capital transcurrió toda su vida, salvo algunas estadías cortas en el extranjero. Aunque cursó sus primeros estudios en la Academia de San Carlos, cuyas aulas empezó a frecuentar en 1914, muy pronto, a los 19 años, se incorporó a la carrera de arquitectura y trabajó, dentro de esa disciplina, en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Las lecciones de Saturnino Herrán y Germán Gedovius, dos de sus maestros en el recinto de la vieja Academia, dejaron su huella. Se trata de un legado precisamente académico que, en las formas del Corcito, se une a la visión de la pintura de exvotos y, en calidad de eco sutil, a algunos rasgos —como la neta demarcación de los contornos— de cierta iconografía artesanal mexicana.

Junto a la combinatoria de lo popular y lo culto, otras tensiones definen estas obras que, como escribiera Olivier Debroise, "no tienen equivalente estilístico en la pintura de su tiempo".1 Sólo en El Corcito hemos de descubrir el encabalgamiento, por ejemplo, de lo relativo a la ficción con la pincelada representativa; sólo en él, entre sus contemporáneos, presenciamos las pequeñas escenas cotidianas con la aprensión por lo diurno y lo nocturno, la coincidencia de la aridez citadina con el mínimo y cálido gesto humano; sátira y ternura: la sugerencia ética junto a la observación "neutral". La ficción mejor del Corcito, atravesada por una especie de teatralidad, se transparenta justamente en el escaparate de El verano. La tensa imbricación entre un conocimiento profundo de la ciudad y el decorado teatral o cinematográfico está también en sus representaciones de calles y edificios. Todo ello, con un manejo del claroscuro, muy suave, antojadizo y gradual, donde aun los espacios iluminados se dejan surcar por cierto acento sombrío, para recabar una pincelada alegórica, amorosa, atenta, compasiva.

Tal como cuenta Olivier Debroise, en 1925 Antonio Ruiz estuvo en Hollywood. Allí aprendió la arquitectura de los decorados cinematográficos. Después volvió a México y decidió vivir, con su mujer y sus hijas, en la Villa de Guadalupe. Desde ahí deambulaba, con su ojo de lince, entre el centro y la periferia, entre el ambiente artístico —al que nunca se integró del todo— y el barrio popular. Pintaba por las tardes, al volver del trabajo, en un taller tan diminuto como sus pinturas. Realizó, asimismo, muchas escenografías para el cine y el teatro: lo mismo Vámonos con Pancho Villa, de Fernando de Fuentes, que las puestas de El gesticulador, El fugitivo y Un día de éstos, de su amigo Rodolfo Usigli.

No creo que sea exactamente nostalgia —el dolor por todo lo que la ciudad ha perdido— lo que permite percibir las imágenes del Corcito cuando, por ejemplo, pinta la relación entre la empleada doméstica y el lechero, en 1940, o cuando coloca a los músicos en tren de serenata junto a una arquetípica ventana enrejada con su no menos típica maceta de alcatraces. Antonio Ruiz pinta fragmentos de una ciudad para la que la provincia y el campo son elementos inherentes, ahora igual que en el pasado. En todo caso, es la mirada del observador actual lo que desencadena esa nostalgia. Hay, sí, una afectuosa complicidad que lo lleva a aliarse con los personajes populares, compañeros de la marginalidad que eligió para su propia vida (Estreno de pulquería, 1941). Y hay, además, una sátira mordaz y hasta comentarios sardónicos del ambiente cultural; esto último en Los paranoicos, donde retrata a los Contemporáneos, y en el supuesto Autorretrato (1956) con cabeza de guajolote, en alusión al apodo de Roberto Montenegro.

El Corcito pudo haberse acogido a la modernidad. No lo hizo. Tampoco se acogió a la pintura apostólica de la escuela mexicana. Y gracias a ese retraimiento, a ese confinamiento en la ternura compadecida de lo popular —que no dejaba de entrañar una protesta antisolemne—, supo hacerse un lugar en el arte mexicano. –