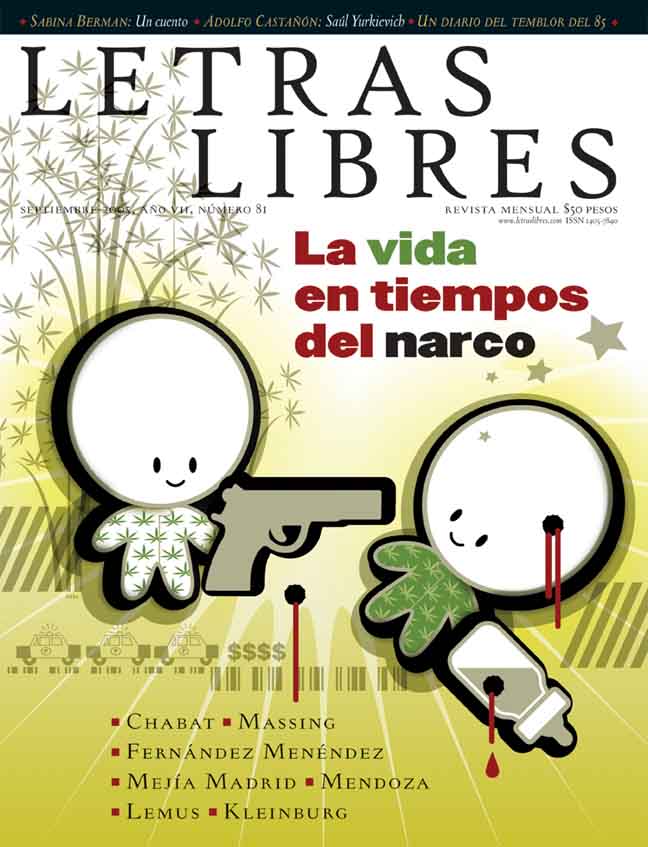

1

¿Cómo narrar la realidad? La literatura mexicana rara vez responde. Crece en el autismo, indolente, a espaldas de esa pregunta. Es abrumadoramente realista, y su realismo abrumadoramente inconsciente. Existe lo real y se lo retrata con entusiasmo primitivo. Se procede como si realidad y literatura fueran una misma cosa. Pocos se cuestionan lo obvio: ¿puede la narrativa retratar la realidad? Quienes se lo han preguntado seriamente entre nosotros (Juan Vicente Melo, Salvador Elizondo, Sergio Pitol) anulan la posibilidad, escriben para demostrar la expresiva impotencia de la palabra. Esta certeza, restringida aquí, es un lugar común en otras literaturas. La argentina, por ejemplo. Su narrativa es más poderosa que la nuestra porque no nació a espaldas de aquella pregunta. Macedonio Fernández lo descubrió para todos: realidad y literatura son cosas distintas, opuestas. La literatura es artificio, simulacro, forma. Cualquier narrador argentino parte de una certeza sencilla: la realidad es un problema, no un asidero. Debe ser inventada, no retratada. La narrativa mexicana produce mecánicamente, en silencio.

¿Cómo narrar el narcotráfico? Otra pregunta sin respuesta. Nuestra narrativa no responde, actúa. En vez de teorizar, noveliza. Produce relatos y novelas sobre el narco, demasiados, demasiadas. Se confía en el número: no se atiende la pregunta porque las obras serán legión y arrastrarán con las dudas. La abulia teórica es apenas comparable al entusiasmo narrativo. Se escribe, se hacen novelas, se es del norte. Tanto entusiasmo es norteño y, con más precisión, fronterizo. Desde allá se escribe una literatura que alude irreparablemente al narco. Es imposible huir: el narcotráfico lo avasalla todo y toda escritura sobre el norte es sobre el narcotráfico. Algunos autores omiten su presencia y retratan su ausencia: el desierto de Daniel Sada, el circo de David Toscana, la metaliteratura de Cristina Rivera Garza. Otros miran de frente al narco y apuntan: Federico Campbell, Gabriel Trujillo Muñoz, Élmer Mendoza, Luis Humberto Crosthwaite, Juan José Rodríguez, Eduardo Antonio Parra, Luis Felipe G. Lomelí… El Barrio. Toda mesa de novedades está sitiada por el narco, algún día será tomada por su literatura.

Una narrativa sobre el narco, una estrategia ordinaria: costumbrismo minucioso, lenguaje coloquial, tramas populistas. El costumbrismo es, suele ser, elemental. A veces excluye, casi completamente, la invención, como si la imaginación no pudiera agregar nada a la realidad. La prosa es, intenta ser, voz, rumor de las calles. Hijos bastardos de Rulfo, sabemos que nada hay más artificioso que registrar literariamente el habla popular. Todos se empeñan en esa tarea, algunos entregados a un fin dudoso: recrear una prosa idéntica al lenguaje coloquial, aun si ésta no es literariamente pertinente. Las tramas son, suelen ser, convencionales. Una idea parece sedarlas: ya es demasiado perturbador el contexto, demasiado brutal la violencia, para aparte crear tramas delirantes. Se extraen las historias de donde es usual: la picaresca y el melodrama. De allí y, cada vez con más frecuencia, de la novela policiaca. Ésta, la estrategia general. Básica. Reiterada. Inmóvil. Lucen tan fijos sus elementos que toda ella contrasta violentamente con la realidad, inasible y vertiginosa. Se coincide sin saberlo con Parménides: la realidad yace inmóvil. La realidad piensa otra cosa —y se escapa.

Ejemplo de este realismo ramplón es la obra de Élmer Mendoza. Son tres sus novelas (Un asesino solitario, El amante de Janis Joplin y Efecto Tequila) y todas aluden al asunto del narcotráfico. Aluden a él tradicionalmente: a través de un costumbrismo candoroso. La intención es sólo una: retratarlo todo, la política y la violencia, los espectáculos y los deportes, el norte y el otro lado. Retratarlo todo con ánimo turístico para crear una postal del México más reciente. Para ello, más que crear, se pegan en una trama elementos obvios, perecederos: noticias políticas, anuncios comerciales, alusiones a este actor, a aquel deportista. Entre tantos retazos el narco es otro elemento, apenas uno más. No está allí para sacudir al lector sino, como lo demás, para complacerlo. Se busca que te reconozcas en el libro: allí estoy yo, mi lenguaje, mi reflejo, mi maldito reflejo. La novela sólo vale si te encuentras entre sus personajes. Si no lo haces, un consuelo adicional: la picaresca. Élmer Mendoza echa mano del género picaresco sin ánimo subversivo. Sus personajes son pícaros pero, cosa curiosa, no desafían el estado de las cosas. Triunfan sin rebelarse. Son parte de un chiste: el mexicano que, pleno de idiotez, vence al sabio japonés y al estadounidense millonario. Son un eslogan: cómo México no hay dos. Un país, ese realismo.

Dije Élmer Mendoza pero podría haber dicho otros nombres. En cualquier literatura él sería un autor; en la nuestra es un síntoma. Su realismo es el de muchos, el más representativo. Es inútil citar a los autores que comulgan con su costumbrismo: no es éste tanto un estilo como un vaho, una manía, de nuestra narrativa. Sabemos que hemos leído muchas novelas como las suyas, nos cuesta precisar títulos y nombres. ¿Qué es lo que reconocemos? Esa manera de mirar y representar lo real. Un realismo estrecho. Es real sólo lo que observo: el mundo, los hechos, la historia. (Así en Culiacán como en Berlín.) Es real el mundo, insignificantes los objetos. (Nada en este realismo recuerda a las estampas inanimadas de, por ejemplo, el Nouveau Roman.) Es más real el mundo que la vida: más la acción que el tedio, más los fenómenos que las emociones, más lo social que lo íntimo. No extraña que este realismo sea incapaz de recrear, plenitud y vacío, la existencia. Tampoco asombran sus resultados formales: produce obras convencionales porque es convencional su manera de contemplar la realidad. Bienvenidos al realismo mexicano.

Escribe Juan José Saer: "Hay tantos realismos como sujetos." Luego, ejemplifica: Flaubert, Kafka, Joyce, Beckett son todos realistas, cada uno a su manera. Realismos contrastantes: distintas visiones del mundo, técnicas dispares. El realismo mexicano, salvo sus notorias excepciones, se empeña en ser sólo uno. Aquél, el estrecho, el de Élmer Mendoza. Demasiados autores, matices escasos. Son más las semejanzas que las diferencias entre, por ejemplo, Federico Gamboa y Guillermo Fadanelli, entre Carlos Fuentes y Jorge Volpi. Pocos escritores mexicanos destacan por una manera particular de concebir e inventar la realidad. El resto sobresale por otras cosas, no por eso. Las excepciones. Ah, las excepciones. Qué sería de nosotros sin Juan Rulfo.

Luego está el otro problema: ¿existe, así, unívoca, la realidad?

2

Todo lector asiste, al menos una vez en su vida, al torpe nacimiento de un subgénero. Es, por lo general, un espectáculo lamentable. La literatura, alguna vez informe, se fija en tópicos y reglas. Abandona su natural imprecisión y adopta una partícula inmóvil: ya no más literatura sino literatura de ciencia ficción, de detectives, de vampiros. Raramente se funda un estilo, una escuela. Se explota un tema y se hace comercio. Una sensibilidad colectiva se afirma entre aplausos: los autores escriben desde ella, los lectores la reclaman, los editores lucran. Todo es armonía hasta que aparece la decadencia. Con ella emerge, de nuevo, la literatura. Las reglas del subgénero se oxidan, su tema pierde vigencia. Algunos autores emprenden la parodia mientras otros dinamitan, simplemente, sus pilares. De pronto, algo queda: un mecanismo narrativo, una técnica fértil, un elemento válido. La literatura se nutre de ellos y vuelve, apenas fortalecida, a su magma informe, sin adjetivos.

No es necesario ir demasiado lejos para contemplar este espectáculo. Mírese arriba: el norte fabrica un subgénero. Mírese enfrente: toda mesa de novedades tiene al menos tres libros sobre el narcotráfico. Ensayos, testimonios, novelas. Son ya tantas estas últimas que un subgénero, no una tradición, echa raíces. Podemos ver cómo se fijan trabajosamente sus elementos: lenguaje coloquial, violencia plástica, orgullo regionalista, populismo, picaresca. La narrativa sobre el narco es relativamente nueva, aún no alcanza su cima. Una apuesta, bro: no habrá cima. Por lo mismo, tampoco decadencia. Ocurrirá con ella lo que con la novela de la guerrilla escrita hace treinta años: se apagará sin haberse encendido. El narco mudará y esta narrativa yacerá anquilosada. O peor aún: el narco triunfará, arrasará con todo, y entonces ya toda literatura será sobre el narco. No seremos felices pero habrá recompensas: un subgénero colapsará animosamente.

3

¿Qué es el narco? En principio, el puto caos. O eso. Un elemento anárquico, desequilibrante, destructor. Una Organización en contra de lo organizado. El desgobierno. Antes de fijar su propio orden, mina otro. Sus lecciones son las del nihilismo: el dominio de la violencia, la futilidad de la vida, la victoria de la muerte. Ésas y esta otra: la incoherencia. No hay justicia ni armonía en su imperio. Se muere porque sí, se mata por lo mismo. Las causas y las consecuencias no están trenzadas. Hay un balazo y después otro. Sólo eso: actos, acción sin argumento. Todo, incluso el poder, sobre todo el poder, es efímero: nada se consolida, nada permanece. Impera la irracionalidad, el vacío.

La literatura, y en especial la narrativa, sufre para emular el vacío. La novela tradicional nos vende una estafa: un mundo ordenado, conciliado a través del estilo. Hay causas y hay consecuencias. Hay simetría. Un personaje llega a la página 71 porque antes pasó por la 29. Actúa de tal manera porque su contexto es así, su psicología de este modo. No hay actos rotundos, independientes, absurdos, como las ejecuciones de los sicarios. Todo aparece novelado, sometido. Lo mismo ocurre en la narrativa sobre el narco: se traiciona la realidad al relatarla. Hay un elemento revulsivo, el narcotráfico, y una novelística incapaz de registrar el desorden. En vez de remedar la destrucción, afianza un lenguaje, una iconografía, una moral. Ante el abismo, petrifica unos gestos. Fuera de ella, la vida se presenta en jirones, desgarrada; en sus novelas, los fragmentos se entretejen, la totalidad vuelve vanamente. Se dice retratar al narco y se hace otra cosa: se lo recrea en tonos pastel.

Para no traicionar la realidad, habría que encarnarla. Dejar de escribir literatura sobre el narco y escribir narcoliteratura. Emular lo que se retrata, ser el retratista y el modelo. Llevar el realismo hasta el extremo: no copiar una realidad, volverse ella. Sólo se capturará al narcotráfico si se remeda formalmente su violencia. Una prosa brutal, destazada, incoherente. Una estructura delirante, tan tajada como la existencia. Una narrativa homicida, con vocación de suicidio. El narco —ruido, absurdo, nada— no es novelable; para recrearlo, se necesitan antinovelas. Un detalle: casi ninguno de los autores norteños cuenta con recursos para la tarea. Se nos ha dicho que la narrativa del norte marcha a la vanguardia de nuestras letras. Lo cierto es que, en su mayoría, está sumida donde el resto: en un costumbrismo dócil, en la abulia formal. Ni Élmer Mendoza ni Eduardo Antonio Parra, ni Gabriel Trujillo ni Juan José Rodríguez, ni Federico Campbell ni Rafa Saavedra escribirán esa narconovela. La literatura mexicana debe aprender de los sicarios: violencia y sacrificio.

El caso de Eduardo Antonio Parra es sintomático. Cuando quiere retratar el norte triunfa en sus relatos, fracasa en su novela. Como cuentista es intachable. Los límites de la noche y Tierra de nadie contienen algunos cuentos que, sin tratar el tema del narco, esculpen brillantemente su fantasma. Lo hacen con apenas unos trazos. Lo hacen, además, sin recurrir a la falsa secuencia causa-efecto. Se dibuja un escenario, brutal y devastado, que es, al mismo tiempo, origen y resultado del narcotráfico. No hay antes ni después: en ese espacio nacerá el narco, ese espacio fue ya arrasado por el narco. La novela (Nostalgia de la sombra) está, por decirlo así, más cerca de la lógica y, por lo mismo, más lejos del narcotráfico. Primero, se recurre a una trama medianamente tópica, extraída de la novela negra. El subgénero, en vez de acercar a la realidad, aleja, ordena, traiciona. Luego, la secuencia: se relata minuciosamente el devenir del protagonista, un asesino a sueldo, y así se construye sentido. Pasa esto porque antes pasó aquello. El absurdo, como la violencia gratuita, no tiene espacio. Al final, la escritura: se utilizan técnicas convencionales para recrear una realidad que se niega a fijarse en una forma. El resultado: una novela que no rima con narcotráfico.

Armadas de este modo, las novelas sobre el narco cumplen una función repelente: tranquilizan, dan consuelo. Al ordenar lo desordenado, aminoran su impacto. Al novelar al narco, lo hacen parecer domesticable. Hemos leído demasiadas novelas y si el narco cabe cómodamente en una de ellas, entonces no es tan malo. Alivian de otro modo: iluminan presuntamente la oscuridad, sacan a la luz lo enterrado. De eso presumen, así se venden. Lea esta novela y estará informado. Conozca y correrá menos peligro. El conocimiento salva. Una verdadera narconovela pronunciaría certezas contrarias. No consolaría, perturbaría. No simplificaría, respetaría la complejidad. Diría: el conocimiento no salva; lee libros y un día una bala desafiará gratuitamente al viento y te volará los sesos. Una novela que haga lo que las grandes novelas: extender la oscuridad en vez de revertirla. Que deletree lo obvio: somos insectos, corremos peligro.

4

Una queja.

La narrativa mexicana no vocifera. Apenas si desvaría. Búsquese cualquier cosa en sus filas y se encontrará todo salvo rabia. Es escasa la furia en nuestras letras, casi inexistente. No hay, como en otras literaturas, una escuela de la ira. No hay entre nosotros, por ejemplo, un Louis-Ferdinand Céline, un Thomas Bernhard, un Fernando Vallejo. Algunos (José Vasconcelos, Rubén Salazar Mallén, José Luis Ontiveros) han incurrido en el rencor, pero ninguno ha creado un mecanismo narrativo para expresar tanta rabia. Somos moderados, medias tintas. Hay una realidad y se la copia. Hay pobreza y se la denuncia. Hay narcotráfico y se lo retrata. Recreamos, observamos, intentamos explicar, pero nadie despotrica. Se actúa como si la rabia y la ofensa no iluminaran, como si sólo la razón comprendiera. Se procede según el estereotipo: el escritor es, en los países devastados, conciencia, luz, equilibrio. Imaginemos, por salud, la invasión de los bárbaros. Escritores que sepan ser monstruos, oscuridad, desmesura. Autores parias, erratas en nuestra literatura. Imaginemos el miedo, el ruido, el hedor.

Ante la prudencia general, que la crítica vocifere.

5

Retratar cualquier cosa es sobrevalorarla. La narrativa sobre el narco no escapa a la tentación sacralizadora. Dibuja al norte con demasiada tinta. Desea, aunque no lo pronuncie, construir una epopeya, una épica de la frontera. La tarea: demostrar que el norte es distinto al centro, que la frontera posee una identidad única, definida aunque vertiginosa. El anhelo: probar que allá arriba es donde ocurre el país. Qué mejor que el narco para convencernos de ello. Es un negocio y más que eso: una cultura. El norte es la narcocultura, entre otras cosas, sobre todas las cosas. Mitifiquemos, por lo tanto, al narcotráfico. Dotemos a la realidad de un aura que no tiene. Que la violencia aparezca exacta, embellecida. Que los corridos marquen el ritmo de nuestra prosa. Que las botas, los cuernos de chivo y los ajustes de cuentas a medianoche compongan nuestra iconografía. Eso, y la frontera, y los gringos, y Colombia como fantasma y promesa. Si Sicilia es la Mafia, nosotros somos el Narco. Que se entienda.

Nada puede criticársele a este objetivo. Que cada quien sacralice lo que le plazca. La pregunta es: ¿sacraliza esta narrativa? Muy pobremente, al revés de los narcocorridos. Distribución es destino: como toda literatura, la norteña se fatiga en un auditorio muy restringido. Peor aún: equivoca su público. Es populista y se vende a las clases medias. Es del norte pero se edita, preferentemente, en la capital y se lee en las apáticas ciudades del centro. Desde allí se los mira distantemente, con cierto morbo, sin afán de comulgar en su iconografía. A ese público se dirigen los autores del norte y, por lo mismo, rara vez evitan el didactismo. Casi toda obra sobre el narco es didáctica. Lo son las novelas de Élmer Mendoza, los ensayos regionalistas de Heriberto Yépez, la especulación policiaca de Juan José Rodríguez. Es tan obvio como esto: el norte se define a partir del centro. Es norte porque entre él y el sur hay un punto medio. Mientras más se insista en la particularidad de la región, más se escribe para el centro. No extraña que los mejores escritores norteños vean en su ubicación apenas un accidente: Daniel Sada, David Toscana, Cristina Rivera Garza, Patricia Laurent Kullick.

Una de cal: las novelas sobre el narco, felizmente, no denuncian. Los autores no proceden a manera de jueces sino de oyentes. Escuchan y registran. Escuchan y mitifican. Escuchan y ríen. Puede decirse cualquier cosa de esta narrativa salvo que sea solemne. Casi cualquiera de estos autores posee humor y talento para la caricatura. Cualquiera, salvo Parra, más cercano al arrabal, al melodrama. Seamos sinceros: ninguno de estos autores denuncia porque ninguno desea el fin de la narcocultura. De ella se nutren sus novelas, de ella depende su imaginario. Más aún: el norte, su identidad, cuelga, en buena medida, del mismo gancho. El narco ha delineado una identidad regional antes más difusa: su cultura recorta y aglutina. Ah, el norte. Ah, el narco. Sonrisa.

Nadie ha reído más sonoramente en la frontera norte que Luis Humberto Crosthwaite. Él es, quizá, el mejor de los autores deliberadamente fronterizos. Estrella de la calle sexta es la cima de la narrativa chola. Es, también, una tenue promesa de la narcoliteratura que no vendrá. Donde los otros crean una prosa lesiva, toda oído, Crosthwaite compone una toda artificio, precisa para su mundo. Donde los otros ordenan, Crosthwaite respeta el absurdo y trabaja fragmentariamente. Donde los otros echan mano del costumbrismo más minucioso, Crosthwaite juega con el minimalismo, las alusiones, la sutileza. A veces es demasiado sutil para representar la violencia, pero no es ése su asunto capital. Lo que anima su escritura es la mitografía: hacer de la frontera un espacio arquetípico. Hacerlo sin petrificarla. Que quien la cruce conozca lo elemental: incluso las fronteras reales son imaginarias. O viceversa.

6

¿Cómo narrar la realidad? De otro modo. –

es escritor y crítico literario. En 2008 publicó 'Informe' (Tusquets) y 'Contra la vida activa' (Tumbona).