Esta ciudad de México fue cuatro veces pensada. La primera se dio como hipérbole: el embotellamiento alegórico que en guión de Juan Villoro albergaba lo mismo avestruces que una tortería vial. La segunda, una puesta en escena: Vivir mata, de Nicolás Echevarría, llevó la paradoja al cine, a través de la mirada sobria del que distingue ritos del caos. De esa evolución en imágenes, Eniac Martínez capturó el instante: una ciudad inmóvil que, aunque en principio impensable, aporta las instantáneas que devienen la recomposición.

Y al final la invención más extrema: Jordi Soler la reescribe no sólo a partir de las máscaras, sino cotejando éstas con calles y vistas urbanas que hoy, extranjero en Dublín, contempla sólo desde la memoria.

Son éstas, entonces, las postales de una entidad personal.

Quién sabe si, por transmutada y propia, se trate a fin de cuentas de la única ciudad que hay. –

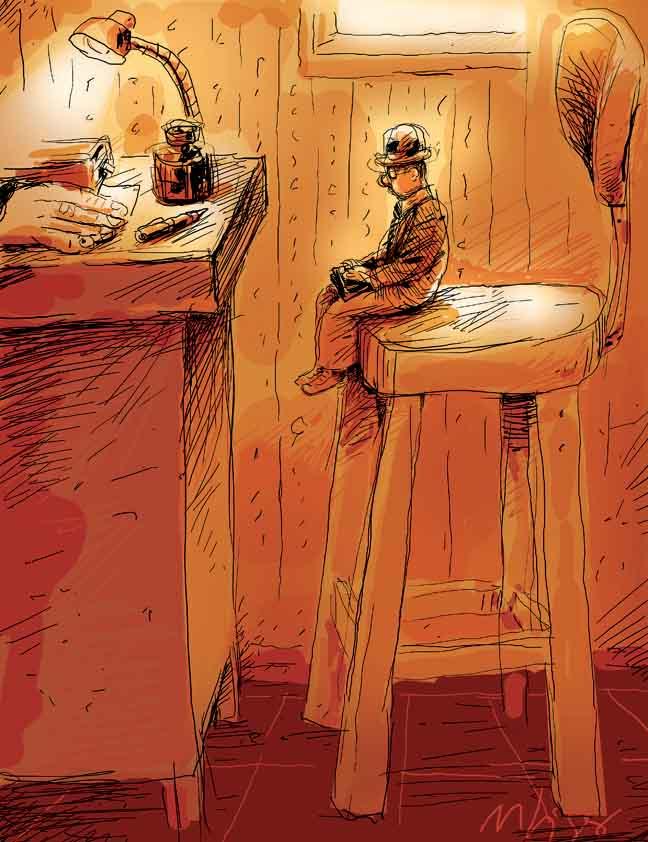

Un telón a media calle,

en una ciudad como ésta, no es mala idea.

Se puede salir a escena o hacer mutis cuando sea necesario. O mejor: se puede, con gran naturalidad, entrar y salir del mundo. Parece que la cosa pinta mejor para quien tiene dónde sentarse. El que está sentado de espaldas al telón tiene el propósito de recordarnos de qué forma se hacen las películas: hay que mirar el mundo durante el tiempo suficiente y luego voltearse, darle la espalda, para construir otro mundo con las cosas que se miraron.

Hay besos que son una condena,

una contrariedad con la que se carga hasta que llegan mejores besos.

Son una condena porque fueron los únicos, o los últimos, o —y esto es lo peor— porque nunca llegaron. Sobran los motivos para esos besos que no fueron: no era el momento, el lugar era poco propicio, daba miedo lo que pudiera ocurrir de ese beso en adelante: se sabe que algunos besos son un acto de magia. Por ejemplo: “El mundo nace cuando dos se besan”, escribió Octavio Paz. La prueba está aquí: una cabeza inmóvil de piedra, un helicóptero suspendido en pleno vuelo y el beso que no llega para echar a andar al mundo.

En la mesa de trabajo de estos

hombres hay fragmentos de casi todo.

Ahí se corta en fragmentos la carne, el perejil, la cebolla, en fin: los componentes de un taco. El hombre de la izquierda está molesto, quizá porque el fotógrafo ha descubierto su afición por fragmentarlo todo. El de la derecha prefiere ignorarlo, sabe que los fragmentos forman parte de su vida y que, cuando el fotógrafo revele la fotografía, encontrará una imagen con fragmentos por todos lados.

Aquí el único preparado es el perro:

está en guardia, listo para brincarle o tirarle un mordisco a ese hombre que se aproxima.

Actúa por instinto, no sabe que el hombre tiene la intención de salvarlo, ni que el río se ha salido de su cauce, ni que el agua ha empezado a entrar a la casa, ni que no hay trapeadores, ni succión con mangueras que puedan contenerla. “A este poema lo mueve un alambre escondido en sus versos”, escribió el poeta catalán Joan Brossa, y su línea recuerda en algo a este perro, que tiene una presencia extraña, una forma de plantarse en el piso que no tienen los demás perros, demasiado rígida, parece que está montado en un armazón y que el mismo alambre del poema de Brossa, de vez en cuando, lo anima.

Estamos ante un caso clásico de foto

robada.

El fotógrafo tenía otro objetivo y esta mujer se cruzó en el momento preciso. Hay gente que se dedica a eso: a robarse fotos. Andan por ahí como si nada y, en cuanto ven una cámara a punto de disparar, se apresuran a pasar por delante. Poco a poco van ganando terreno, su imagen comienza a multiplicarse en un número cada vez mayor de colecciones fotográficas.

El objetivo es ofrecer los dos cabos de una historia. El contra de las fotografías robadas es menor que el pro: nunca sabremos cuál era el objetivo original de esa fotografía, pero a cambio existe esta posibilidad: un individuo, en algún rincón del mundo, pregunta a otro individuo, después de mirar su colección de fotografías: ¿quién es esta mujer que también está entre mis fotos?

Estamos ante otro caso de foto robada.

Pero éste no es un caso clásico, es bastante atípico. El fotógrafo dispara en el momento en que este hombre alza los brazos. Podemos suponer, por la manera en que los alza, que se trata de alguien acostumbrado a ganar combates, un boxeador habituado a proyectar su imagen de triunfador hasta el último rincón del graderío. La modestia de los guantes que enmarcan el mensaje “no hay función” nos lleva a pensar que es un boxeador retirado. “Las altas imágenes han caído”, escribiría André Breton en el pie de foto. El caso de robo se vuelve flagrante cuando en esos brazos distinguimos el cuello de dos avestruces que, con las cabezas cubiertas, se han atravesado a mansalva para robarse la fotografía.