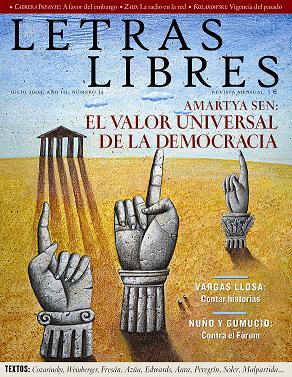

I

Inventar y contar historias es tan antiguo como hablar, un quehacer que debió nacer y crecer con el lenguaje, cuando de los gruñidos, los murmullos, la gesticulación y las muecas, nuestros antepasados, esos seres primitivos, ya no simios pero todavía no humanos, comenzaron a intercambiar palabras y a entenderse de acuerdo con un código elemental que con los años se iría sutilizando hasta grandes extremos de complejidad.

¿Qué se contaban esos bípedos, allá, en el fondo de los siglos, en esas noches llenas de espanto y asombro, alrededor de las fogatas, bajo el resplandor de las estrellas? Lo que les ocurría a unos y otros en la desesperada lucha por la supervivencia que era la vida cotidiana: la sorpresa que deparaban a veces las trampas en las que, de pronto, en vez del ciervo o el mono, caían el tigre o el león, o la aparición en su camino de otros seres que, pese a no hablar del mismo modo, ni tatuarse con los mismos colores ni figuras, ni cazar con las mismas armas, parecían también humanos. Se contaban lo que les ocurría, pero esa vida hecha de palabras no era la misma vida que pretendían reproducir las historias: era una vida alterada por el lenguaje, la exageración y la vanidad de los contadores, por el vuelo de su imaginación y por las trampas de la memoria. Pero se contaban, también, y acaso sobre todo, lo que no les ocurría, o, mejor dicho, lo que sólo les ocurría en el impalpable y secreto mundo de los deseos, de los instintos, apetitos y sueños: los goces y los excesos codiciados, las aventuras imposibles, las apariciones temidas, los milagros.

¿Por qué lo hacían? Porque inventar y contar historias era la mejor manera de enriquecer la miserable vida que tenían, de dar alguna respuesta a los millones de preguntas que los angustiaban, y porque dejarse hechizar por una historia era una magia que los distraía y sacaba provisionalmente del pavor, la incertidumbre y los infinitos peligros en que consistía su existencia.

Esas historias aumentaban sus vidas, encendían las tinieblas de su ignorancia con imágenes en las que proyectaban sus fantasmas y encarnaban sus sueños. La realidad era confusa, llena de irrealidad, y semejante confusión se reflejaba en la vida inventada de los cuentos donde las aventuras y los prodigios revoloteaban como las chispas de la fogata que devoraba a los insectos, ahuyentaba a las fieras y daba calor al contador y a sus oyentes. Los animales hablaban como los hombres y las mujeres y éstos volaban como pájaros o mudaban de naturaleza igual a los gusanos que se volvían mariposas. El mundo y el trasmundo no tenían fronteras y, a diferencia de lo que ocurría en sus vidas reales, el tiempo en las historias no corría, se paraba, retrocedía, o giraba mordiéndose la cola como un crótalo. Todos los cuentos eran, entonces, cuentos de hadas porque la vida era todavía puro pálpito, fantasía y sinrazón.

Los cuentos, las historias, fueron anteriores a las religiones y también sus rudimentos, las semillas que la imaginación, el miedo y el sueño de la inmortalidad desarrollarían luego en mitos, teologías, sistemas filosóficos y arquitecturas intelectuales fabulosas. Contar historias fue un ligamento de la comunidad, un quehacer que hermanaba a los miembros de la tribu, porque las historias se inventan para ser contadas a los demás, unos “otros” que, atrapados por el hechizo de las narraciones compartidas, se convierten en nosotros. Las historias sacaban al primitivo de su soledad y lo volvían un participante, alguien que se integraba a un cuerpo colectivo bajo el efecto imantador de la ficción para compartir unos ancestros, unos dioses, una tradición y reconocer su propia historia.

Así, junto a la vida verdadera, la del sudor, el hambre, la rutina, la enfermedad, otra vida surgió, hecha de palabras y fantasía. Se escuchaba alrededor de las fogatas y permanecía en la memoria, como un vino del que se podía beber de tanto en tanto para revivir aquella embriaguez que sacaba al ser humano del mundo real y lo transportaba a otro, de espejismos y aventuras sin fin, un mundo donde todos los anhelos podían ser realizados y en el que hombres y mujeres vivían muchas vidas y vencían a la muerte. Las historias en las que los antiguos se sumergían les deparaban una libertad que desconocían en la sordidez y la rutina embrutecedoras de su existencia real y les daban la ilusión de la inmortalidad. Esa “otra” vida de las historias era, para la elemental supervivencia de los tiempos prehistóricos, la única digna, la única merecedora de llamarse así, porque la que colmaba sus días y noches era apenas un simulacro de vida, una forma lenta de muerte.

De este modo, junto a la vida real, la otra vida, la fabulada, fue surgiendo, paralela, impalpable, oral, emancipada de la cronología y sin los condicionamientos y servidumbres de la vida verdadera, una vida de prodigios en la que el ser humano podía volar y los pájaros hablar y los ancianos volverse niños y los audaces viajar en el tiempo o penetrar en las entrañas del árbol, de la piedra y recibir las confidencias del fuego y las estrellas. Inventar y contar historias era vivir más y mejor, era una manera de conjurar la infelicidad y, aunque fuera por breves paréntesis, tener las prerrogativas y atributos, no de un miserable mortal, sino de un dios. Sin saberlo ni quererlo, los seres humanos habían descubierto un paliativo contra el infortunio, pero, también, un arma peligrosísima. En efecto, la ficción, modestamente aparecida para combatir el tedio del hombre feral y sus miedos ancestrales, se convertiría en un fermento de su curiosidad, en un imparable estimulante de su imaginación, en un combustible de sus afectos y deseos, y en el motor de su insatisfacción. Entregándose a la tarea de inventar historias cada vez con más audacia, el ser humano iría enriqueciendo y sutilizando sus apetitos y sentimientos y descubriendo los alcances de la libertad, territorio extensible en el que, multiplicando las ilusiones de la vida soñada de las historias y los cuentos, sería capaz de mayores proezas, de aventuras que irían profundizando sus conocimientos y su dominio de la naturaleza. La ficción permitió a hombres y mujeres ensanchar infinitamente esos límites de la condición humana que, a diferencia de lo que ocurría en las historias fabuladas, en la vida real eran siempre inflexibles.

Los cuentos daban a los oyentes cierta seguridad en la peligrosa anarquía en la que vivían. Los instalaban dentro de un orden, que, no por ser maravilloso, era menos real, puesto que era creído. La realidad se organizaba gracias a la ficción de una manera inteligible que modelaba la vida y explicaba la muerte; así, el hombre y la mujer se sentían protegidos, rodeados de un sistema que conjuraba sus miedos y ofrecía premios a sus sacrificios y desagravios a sus penas en el más allá.

¿Hacía la ficción a los hombres y mujeres más felices? Los hacía más inquietos, menos resignados a su suerte, más libres y temerarios. Pero no es seguro que los hiciera más felices, salvo en los intervalos de irrealidad en que, arrullados por la voz de los contadores de historias, vivían la ficción como una experiencia vital. Luego, al romperse el hechizo y volver del sueño a la lucidez, qué tristeza, qué frustración, qué nostalgia caería sobre esos embelesados oyentes al comprobar lo mediocre que es la vida vivida en comparación con la inventada.

Con la aparición de la escritura, el arte de contar historias experimentó una mudanza radical. Dejó de ser, desde su nacimiento, creación colectiva, ceremonia compartida por una colectividad, y se tornó quehacer individual y actividad privada. Las historias llegaron desde entonces a su público a través de un intermediario no pasivo sino activísimo: la escritura. Esos signos cifrados, discreta pero inevitablemente, infligían a lo narrado un derrotero distinto al que le imprimía el ser contado, unos signos que el escritor tenía que emplear valiéndose de toda clase de artilugios para simular, en el silencio de la lectura, la voz —las entonaciones, los silencios, los énfasis— y también los ademanes y gestos del narrador.

Antes de la escritura, los cuentos contaminaban todas las manifestaciones de la vida. A tal extremo que, en aquel pasado anterior a la historia —vale decir, anterior a la escritura—, las más refinadas técnicas y disciplinas no consiguen establecer una demarcación precisa entre la historia vivida y la vida fabulada que ha llegado hasta nosotros a través de la tradición oral y las grandes epopeyas, mitologías y teodiceas fundadoras de civilizaciones y culturas. En ellas, vida y sueño, historia y ficción, realidad y fábula se confunden, como en la mente de un niño esas fantasías que él toma siempre por verdaderas. La lectura imprimió a la ficción una orientación más intelectual. Hasta entonces, las historias oídas sacudían primero la emoción y el sentimiento, el instinto y la sensibilidad y sólo secundariamente la inteligencia y la razón. Pero la escritura, con su exigencia al lector de reconvertir el signo en imágenes e ideas, promovió a un primer plano la racionalidad en la comprensión de las historias. De este modo, nació el “realismo”, un mandato de verosimilitud, según el cual el texto narrativo debía ajustarse a los cánones de la realidad. Sin embargo, como los cánones de la realidad dependen del conocimiento, y también de las supersticiones, los hechizos, las magias y las infinitas supercherías que disimulan la ignorancia, pese a sus pretensiones realistas la literatura narrativa siguió reflejando a lo largo de su evolución un mundo en el que se mezclaban de manera irresistible la historia y la fábula, la experiencia y la invención, la lucidez y las fantasmagorías.

En la soledad de la lectura, las ficciones revolucionaron el amor, sublimándolo unas veces y otras impregnándolo de rituales y de sensualidad. La vida inventada de la literatura fue decisiva para la desanimalización del amor físico que, poco a poco, gracias a las imágenes y fantasía de la literatura, se volvió ceremonia, teatro, aventura y creación, al mismo tiempo que fiesta y placer de los sentidos. El erotismo o humanización del amor físico no hubiera nacido nunca sin la ayuda de la ficción.

Con el avance irresistible del conocimiento en todos los dominios, y su inevitable corolario, la especialización, el saber se iría convirtiendo en un archipiélago cuando no en una jungla en la que a cada investigador, científico o técnico, le correspondería acotar un pequeño espacio, del que sería amo y señor. Pero la visión de conjunto desaparecería bajo esa diseminación de saberes particulares. Sólo la ficción mantendría incólume hasta nuestros días, en ese universo de conocimientos fragmentados y parciales, una visión totalizadora de esa vida en la que, como en la definición del hombre de Bataille, “se funden los contrarios”.

II

Yo no sabía nada de esa antiquísima y robusta tradición cuando comencé a garabatear mis primeras historias, allá en la casa de la calle Ladislao Cabrera, de Cochabamba, siendo todavía un niño de pantalón corto. Vivía entonces una Edad de Oro gracias al cariño desmedido de mi madre, mis tíos y mis abuelos. La casa era grande como una novela y escribir era jugar, como lo era también leer las historias de Gulliver, el capitán Nemo, Robin Hood, Genoveva de Brabante, Ivanhoe o el aviador Bill Barnes y el mago Mandrake y su fiel Lotario. Ni siquiera sospechaba que esos juegos se volverían arriesgados a partir de un indefinible momento, cuando la vida de la fantasía y la palabra comenzara a desbordarse sobre la vida verdadera y a infectarla. Leer aquellas historias era una manera de hacer más cosas de las que estaban al alcance de mis fuerzas y de vivir experiencias más temerarias que trepar a los techos de la casa escalando los árboles del jardín o que explorar, con mis primas, bajo los aleros del tejado, los escondites de los murciélagos. Mis primeras historias no fueron sino apenas añadidos, enmiendas, desarrollos de esas historias ajenas que afiebraban mi imaginación y que terminaban demasiado pronto o de un modo que me apenaba o enfurecía. Yo no recuerdo nada de eso, pero sí lo recordaba mi madre, quien me aseguró que así empecé a escribir: metiéndome de polizón en las historias que leía para alterarlas de manera que se adaptaran más cabalmente a mis apetitos de lector.

Escribir y leer eran el anverso y reverso de una misma magia, que consistía en vivir una vida distinta de la no elegida, de aquella impuesta por azares y fatalidades y por autoridades diversas contra cuyos mandamientos no había cómo rebelarse. Leyendo o escribiendo sí era posible transgredir la realidad: en vez de atender a las aburridas clases del colegio trepar a la balsa de Huckleberry Finn y bajar con él las torrentosas aguas del ancho río Mississippi, y en las noches, en vez de irse a la cama después de comer y lavarse los dientes, escaparse por una ventana para asistir a una función de circo, como hacía Guillermo, el personaje de Richard Crompton, con la complicidad de su abuelo travieso y queridísimo.

Ahora pienso que esa extraordinaria libertad asociada a la vida de las ficciones fue, para el niño insumiso y fantaseador que era yo, una de las razones principales para que me volcara con tanta pasión y tanto empeño en leerlas y luego escribirlas. Eso fue sólo un juego exaltante y feliz mientras yo era feliz y gozaba de los mimos e infinitos cariños de mi familia materna; luego, a partir de mis once años de edad, cuando mis padres se reconciliaron y nos fuimos a vivir a Lima, y mi Edad de Oro terminó, escribir y leer fue un refugio contra la soledad y contra el miedo a mi padre, y un calmante contra la añoranza de la inocencia, los abuelos y los tíos perdidos.

Fue, también, una manera indirecta y secreta de mantener una rebeldía que no podía exhibir a plena luz, anulado como me sentía por la abrumadora autoridad paterna. Mi padre veía con desconfianza y desprecio ese abandono a los espejismos del artificio literario que, a él, acostumbrado a ganarse la vida desde muy joven, hombre de acción hasta la médula, le parecía una pérdida de tiempo, una actividad algo bohemia y poco viril. Así, para mí, en esos años, leer y escribir no fue sólo un goce, sino violentar un tabú, un desafío a la autoridad. Mi vocación despuntaba aureolada de riesgo y prestigiada con los encantos de lo prohibido.

Metiéndome al Colegio Militar Leoncio Prado, donde estuve interno en 1950 y 1951 —a mis catorce y quince años de edad—, mi padre dio un imprevisto impulso a mi vocación de escribidor, habiéndose propuesto más bien lo contrario. La soledad del internado, sobre todo esos sábados y domingos que la consigna me tenía encerrado, hubiera sido irresistible sin la lectura. Ahora, gracias a ella, recuerdo esos encierros con entusiasmo y gratitud. De ellos han desaparecido en mi memoria lo que debió ser la rutina, el atroz aburrimiento y la envidia hacia los compañeros que salían, y sobrevivido los gestos de los mosqueteros, el colorido de la Corte de los Milagros, las intrigas y las hazañas de esos personajes de Alejandro Dumas, un autor que literalmente leí en estado de trance, y que me exaltó y pobló de sueños y deseos como no lo había hecho antes ninguno de esos fabuladores a los que tanta felicidad deben mi infancia y mi primera adolescencia: Salgari, Julio Verne, Karl May, Dickens y los anónimos autores de las historias que publicaban semanalmente dos revistas inolvidables: la chilena Peneca y la argentina Billiken. Dumas fue el primer escritor que leí en serie, buscando afanosamente todo lo que de él figuraba en las dos editoriales emblemáticas de mi infancia, Sopena y Tor, el primer escritor que llegué a idolatrar personalmente y al que quise imitar. Y el recuerdo de Dumas está inseparablemente unido a mis dos años en el Colegio Militar Leoncio Prado porque, qué duda cabe, él fue, con el Victor Hugo de Los Miserables, el mejor amigo que allí tuve.

Además de leer, en el Leoncio Prado también escribí mucho, aunque de una manera algo tramposa, adaptando mi vocación en ciernes a los patrones pragmáticos y viriles de la institución. Las cartas de amor y las novelitas eróticas hicieron de mí, en cierta forma, un precoz escribidor profesional: canjeaba esos textos a mis compañeros por cigarrillos y a veces unos soles, y esos tráficos, además de crearme cómplices en mis alardes de escribidor, me daban buena conciencia. Escribir podía ser, pues, una actividad aceptable, amiguera, y, además de servicial, cosa de machos.

Sin embargo, ni en esos años, ni en los siguientes, mientras estudiaba Letras y Derecho en la Universidad Nacional de San Marcos, se me pasó jamás por la cabeza la idea de llegar a ser, algún día, nada más que un escritor. A mi alrededor no existía nada que se pareciera a alguien dedicado día y noche, en cuerpo y alma, a escribir. Con la excepción tal vez de Sebastián Salazar Bondy, poeta, dramaturgo, cuentista, crítico, cronista, cuya maravillosa exhuberancia para sacar adelante su vocación literaria en un medio tan inhóspito como el limeño fue un ejemplo a seguir. Pero era el único. Los demás escritores lo eran a ratos, cuando podían, en los huecos que encontraban —los domingos y días feriados— en una existencia dedicada a otros amos: los tribunales, el periodismo, la enseñanza, los negocios. Escribir para ellos parecía un hobby espiritual o un vicio vergonzante, en todo caso algo que sólo ocupaba unas sobras de tiempo en las vidas de esos autores que hacían mil otras cosas y, de repente, como de casualidad, entre sus mil trajines, publicaban (de su propio bolsillo casi siempre) un libro que leerían sus amigos. En mis años universitarios la literatura era ya lo que más me importaba en el mundo, pero no se me pasaba por la cabeza que fuera posible ser sólo un escritor: a lo que más me atrevía a aspirar era a ser un abogado, periodista o profesor que también escribía. Pero ya desde entonces sospechaba que una vocación asumida de esa manera tan elusiva, tan mediocre, nunca daría frutos serios.

Los primeros cuentos que escribí —con una selección de los cuales armé mi primer libro, Los jefes (1958)— son de esos años universitarios, en esa Lima febril que veía desmoronarse la dictadura del general Odría (1948-1956) y nacer el gobierno civil de Manuel Prado. Los escribí a salto de mata, mientras estudiaba, trabajaba en muchas cosas, hacía la revolución, me casaba, y —parece mentira que hiciera todo eso y encima durmiera— leía, leía, con voracidad y fiebre, unos libros y unos autores que me fueron revelando los secretos del arte de contar historias y me ayudaron a descubrir qué quería escribir y qué clase de escritor me hubiera gustado ser. La lista sería larga, pero de ella tengo la obligación de citar por lo menos al puñadito que más me deslumbró y enseñó: Malraux, Dos Passos, Sartre, Hemingway, Faulkner, Camus.

El año 1958 no pudo ser más auspicioso. Gané un concurso de cuentos cuyo premio era pasar quince días en París —ya entonces estaba seguro de que si no me iba a vivir a Francia nunca llegaría a ser un escritor— y la beca Javier Prado, para hacer un doctorado en la Universidad de Madrid. No sólo el acariciado sueño de viajar a Europa se hacía realidad; además, por un año entero, gracias a los ciento diez dólares mensuales de la beca, podría dedicarme sólo a leer y a escribir. Y, para que la felicidad fuera completa, a poco de llegar a España gané el Premio Leopoldo Alas de cuentos, gracias al cual vi publicado mi primer libro.

Pero, acaso más que por todos esos parabienes, recuerdo mi año madrileño de entonces por la decisión que tomé, alguna de esas tardes —los cursos en la Complutense eran sólo en las mañanas— que pasaba en la helada Biblioteca Nacional de La Castellana leyendo novelas de caballerías o en una tasca de Menéndez y Pelayo vecina a mi pensión, El Jute, escribiendo La ciudad y los perros, de tratar de ser en la vida sólo un escritor.

Había llegado al convencimiento de que si no organizaba mi vida de tal manera que pudiera dedicar a escribir lo mejor de mi tiempo y mi energía, nunca escribiría nada presentable. Con la literatura no se debía hacer un pacto a medias, la literatura era como el amor-pasión: había que entregarse a ella sin cálculo ni tacañería, con la irreflexión y la generosidad desenfrenada con que uno se enamora por primera vez. ¿Qué quería decir tomar aquella decisión, en términos prácticos? No mucho: buscar trabajos alimenticios que me dejaran tiempo para escribir, aunque ello exigiera privaciones. Pero, desde el punto de vista moral y psicológico, esa decisión fue decisiva: me sacó un gran peso de encima y me sentí más libre y seguro a la hora de coger la pluma. Y, gracias a ella, empecé a sentir que las musas se volvían menos esquivas que hasta entonces.

Escribí La ciudad y los perros entre 1958 y 1961 en Madrid y en París, adonde me marché luego de terminar los cursillos del doctorado en la Complutense. Escribiéndola, en los tres años que me tomó, sufrí y gocé, pero sobre todo aprendí mucho, y descubrí (leyendo a Flaubert, a Balzac y a otros maestros del xix) la manera de trabajar que me permitiría escribir las historias que me daban vueltas en la cabeza.

París, donde viví casi siete años, era todavía entonces una ciudad muy literaria. El nouveau roman estaba en boga y hubo una polémica estupenda en torno del “objetalismo”, al mismo tiempo que críticos tan dispares como Roland Barthes y Lucien Goldman proponían aproximaciones antagónicas al fenómeno literario. El teatro del absurdo estaba en su apogeo, con Beckett, Ionesco y Adamov, y Francia acababa de descubrir a Bertold Brecht, al que se representaba y traducía por doquier. A mí los cielos me fueron propicios, pues luego de pasar unos primeros tiempos difíciles —lo que Cortázar llamaba “pagar el derecho de ciudad”— conseguí unos trabajos en la Escuela Berlitz, la Agencia France Presse y, finalmente, en la Radio Televisión Francesa, que me dejaban bastante tiempo para leer y escribir.

Fueron unos años intensos y exaltantes, en los que descubrí la literatura latinoamericana y empecé a sentirme latinoamericano yo mismo, de amistades magníficas, sostenidas por ilusiones políticas y entusiasmos literarios y, también, años de trabajo sistemático, disciplinado, obsesivo, a la manera flaubertiana. Flaubert, cuyas novelas y cartas leí y releí con el fervor de un discípulo, había desplazado a Sartre como mi ídolo y modelo intelectual. Con Jorge Edwards intercambiábamos libros, sueños, proyectos, y dedicábamos todos los domingos a visitar casas y tumbas de los escritores amados. La literatura era el aire que respiraba cada día, lo que aderezaba y justificaba la vida, mi razón de ser. La casa verde, que escribí después de La ciudad y los perros, de principio a fin en París, así como el relato Los cachorros, son un canto de amor a la literatura, desde su primera hasta la última frase, un reflejo muy exacto de ese “estado de literatura” en que creo haber vivido todos mis años de París.

III

En aquellos años, la visión pragmática y social que prevalecía de la literatura pasó del apogeo a la crisis. Antes, creíamos que ella servía, como decía Brecht, para desarrollar una perspectiva crítica y revolucionaria sobre la sociedad, o, como sostenía Sartre en sus elaborados análisis, para actuar a través de ella, con el ácido corrosivo de las palabras, en las conciencias burguesas, enfrentándolas a sus trampas y evasiones y desnudando su culpabilidad. Había que “comprometerse” porque, lo quisiera uno o no, escribir significaba siempre tomar partido y actuar. Las palabras eran actos y ningún escritor podía jactarse de ser neutral o inocente.

Pero, aun en los tiempos en que compartía aquellas tesis, nunca me quedó del todo claro en qué forma operaba el texto literario sobre la sociedad, de qué modo una novela, un poema o un drama “comprometidos” influían sobre la historia. No directamente, desde luego, eso era obvio. Pero que su influencia se ejerciera a través de las conciencias que esos textos ayudaban a formar, de las sensibilidades y convicciones progresistas que la literatura contribuía a modelar, empujando insensiblemente a los lectores hacia la buena causa histórica, no era algo que me dejara totalmente satisfecho: ¿no era yo mismo una prueba rotunda de que la literatura era mucho más que eso? Sin embargo, mi primera novela está escrita creyendo a pie juntillas en esa idea de la literatura que Sartre había desarrollado en las vibrantes páginas de Situations, ii, que yo sabía casi de memoria.

Pero en mi segunda novela, y aún más en Los cachorros, aquella fe en los poderes sociales y políticos de la literatura se había entibiado considerablemente, acaso porque los libros de mi maestro Sartre y de Simone de Beauvoir y los artículos de Les Temps Modernes habían empezado a caérseme de las manos (retroactivamente) y porque los creadores habían relevado a los pensadores existencialistas como mis principales consejeros literarios. En esos años, el “compromiso” fue cayendo en desuso y ya no las ideas sino lo “artístico” y “la técnica” empezaron a ser valorizados y defendidos con pasión. Había llegado la hora de la venganza de los formalistas: la vanguardia se llamaba Tel Quel. La literatura era “forma” y el lenguaje el barro que la modelaba. Importaban las palabras, el discurso, el tono, la manera, tanto o más que las ideas. El orden de una historia era ya buena parte de la historia. Había que leer a Joyce, a Proust, a Kafka, a Borges, a Virginia Woolf, y releer a Faulkner, para poder hacer en el siglo XX lo que habían hecho en su tiempo los maestros soberanos: Melville, Dostoyevski, Tolstoi, Stendhal, Balzac, Conrad. Cortázar, con Rayuela, fue el adalid en la literatura en lengua española de esa nueva sensibilidad.

Mi segunda novela no ha renunciado al “compromiso”, pero éste ha sido desplazado a un segundo plano, debido a ese creciente entusiasmo por la experimentación formal que estaba en el aire literario en los años sesenta, en París y en todas partes. De ahí mi empeño en crear un tipo nuevo de frase que fundiera el diálogo y la descripción y mis intentos de romper el tiempo lineal y cronológico y sustituirlo con un tiempo espacial, en el que la historia pudiera desplazarse hacia el pasado, regresar al presente o saltar al futuro cuantas veces hiciera falta, en función de las necesidades de la anécdota, creando unas cronologías no realistas y mucho más flexibles que la tradicional.

Gracias a muchas novelas admirables, pero sobre todo al Tirant lo Blanc de Joanot Martorell, yo había descubierto la vocación cuantitativa de la novela, y La casa verde fue mi primera tentativa para escribir una novela “total”, una historia que pareciera un microcosmos. Menos inocente y áspera que la anterior, más refinada y sensual y más difícil de leer, La casa verde está en un límite que me alegra no haber llegado a traspasar: aquel en el que “la forma” literaria deja de serlo y se vuelve tema, contenido, porque sus juegos, alardes, pirotecnias verbales y fantasías estructurales avasallan y terminan afantasmando todo lo demás.

¿Y qué es lo demás? Aquello que, en el principio de los tiempos, mantenía a los hombres y mujeres de las cavernas absortos ante las historias que iba desplegando ante sus ojos atónitos el contador y lo que hace imperecederas a las grandes narraciones: los detalles y episodios de esa otra vida esplendorosa que ayudaba a aquellos oyentes y nos ayuda a los lectores a sobrellevar la vida verdadera. Esa otra vida no era, no es nunca, sólo “forma”. Era y es seres animados, aventuras vividas, hechos, pasiones, relaciones y peripecias extraordinarias del entramado humano; era y es la vida de todos los días magnificada y rehecha por la imaginación y el arte del fabulador.

Entre las muchas tentaciones que debe enfrentar un escritor acaso la de la “forma” sea la más corruptora y, también, la más difícil de resistir. Porque ella halaga el instinto más potente en quien dedica su vida a inventar historias: el amor por las palabras, ese medio que es también fin, placer en sí mismo, para quien escribe, alguien que, poco a poco, a medida que se hunde en el lenguaje y se deja llevar por esa sustancia sutil y sensual con la que entabla una relación entrañable y gozosa, erótica y mística, empieza inevitablemente a sentir esa ambición —esa utopía— que Flaubert describió tan bien en una de sus cartas a Louise Colet: “Ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire, c’est un livre sur rien, un livre sans attache extérieure, qui se tiendrait de luimême par la force interne de son style, comme la terre sans être soutenue se tient en l’air, un livre qui n’aurait presque pas de sujet ou du moins où le sujet serait presque invisible, si cela se peut.”1 A veces, algunos grandes creadores que sucumbieron a esta tentación de escribir un “libro sobre nada”, que fuera sólo estilo, forma pura, han producido esas obras maestras casi ilegibles —como Finnegan’s Wake o Paradiso—, en las que, en efecto, la materia verbal ha sido artísticamente depurada hasta el extremo de que las palabras existen en ellos para no decir nada fuera de ellas, sólo para exhibirse a sí mismas en su originalidad, en su música, en su elegancia y su color, desasidas de “un tema” —unos personajes, unas tramas, unas anécdotas, un discurrir— que ha quedado enterrado bajo la abrumadora belleza de la expresión. Esos libros que son lenguaje puro hecho arte han revolucionado a veces el arte de contar, pero, paradójicamente, no son ellos mismos buenos ejemplos del arte de contar, porque en las historias logradas la forma es más eficaz y mejor mientras más invisible es y, gracias a ello, resultan más atractivas y persuasivas las ocurrencias en una historia. Hasta ahora, en su milenaria tradición, el lenguaje no ha sido todavía un personaje interesante, ni el orden narrativo un protagonista cuyas andanzas emocionen al lector.

Nunca antes y nunca después de La casa verde he estado tan cerca de sucumbir a la tentación formalista, en la que frustraron su talento algunos escritores de mi generación, que pasaron de despreciar olímpicamente las preocupaciones formales —creyendo que una buena historia dependía sobre todo de unos buenos personajes y unas buenas anécdotas— a idolatrarlas al extremo de olvidar que la primera e ineludible obligación de un contador es contar historias y no exhibir los secretos del arte de contar.

Desde los ya lejanos tiempos en que, sin saber muy bien lo que hacía, escribí mis primeros relatos, creo no haberme apartado ni un milímetro de esta ambición: contar historias que, sin serlo, parecieran una representación de la vida y tuvieran a los lectores —como tenían a los oyentes de la caverna y la fogata los fundadores de esa antigua estirpe— anhelantes, ávidos, por saber qué, qué pasó después. –

— Lima, febrero de 2004.

Mario Vargas Llosa (Arequipa, Perú, 1936) es escritor. En 2010 obtuvo el premio Nobel de Literatura. En 2022, Alfaguara publicó 'El fuego de la imaginación: Libros, escenarios, pantallas y museos', el primer tomo de su obra periodística reunida.