Alerta naranja. En las inmediaciones de la ciudad el ejército despliega baterías de misiles tierra aire. Los controles en los aeropuertos se intensifican. El gobierno dice tener información confiable de que un ataque importante se avecina. Se señala el fin de la hajj, el periodo anual de peregrinación a la Meca, como el evento detonador de las hipotéticas agresiones. El Washington Post publica una serie de medidas que debe tomar la población en caso de un ataque biológico o radiactivo: designar un “cuarto seguro”, comprar los materiales necesarios para sellarlo, acumular provisiones, diseñar una estrategia de comunicación permanente entre todos los miembros de la familia. Se establecen rutas de evacuación. El agua embotellada desaparece de los estantes de las tiendas de autoservicio. La gente se pelea por los últimos rollos de duct tape en las ferreterías. En las escuelas, los niños practican con sus maestras los planes de contingencia y acumulan cajas de power bars por si tienen que quedarse encerrados durante algunos días. Los expertos discuten en pantalla sobre la relativa resistencia a la radiación de diferentes materiales y si el polvito de las armas químicas se va a acumular más rápido sobre los techos de las casas o sobre el piso. Los más previsores ya cuentan con máscaras antigás y trajes de cuerpo entero contra agentes biológicos y químicos. Al mismo tiempo, y sin temor alguno a dar la impresión de que se contradicen, las autoridades instan a la población a conservar la calma, a hacer su vida normal, a mantenerse alerta.

Bienvenidos a la vida cotidiana en los tiempos del terrorismo, un estado de cosas que hace apenas un par de años nadie habría considerado posible. Menos realidad concreta que un conjunto intangible de expectativas, es una situación que existe a fin de cuentas en términos casi puramente mediáticos. Quien se abstenga por completo de ver la televisión, leer los periódicos, conectarse a internet y platicar con sus semejantes, encontrará muy pocos signos concretos de que algo fundamental haya cambiado. El enemigo es etéreo, la amenaza de su violencia es resultado de una acumulación de conjeturas que nos llegan, con mayor o menor intensidad, a través de una serie de fuentes que resultaría ingenuo considerar neutrales. De hecho, lo más sencillo sería descartar todo el asunto como un mero operativo de manipulación política (que también lo es, sin duda), pero, como ya nos tocó presenciar lo inconcebible, no resulta fácil convencernos a nosotros mismos de que no nos encontramos en la línea de fuego.

Eso es, en última instancia, el terror. No el impacto concreto de una agresión en sí, sino la angustia continua, latente, de que algo pueda suceder en cualquier momento. Quien no tome en cuenta el impacto de esta nueva realidad sobre la sociedad estadounidense no podrá entender nunca lo que está pasando en el mundo. Cualquier nación que se siente agredida y que se descubre súbitamente vulnerable va a echar mano de todos los recursos a su alcance para recuperar la sensación de la seguridad perdida. Ya entrados en gastos, que se pretenda aprovechar el viaje para conseguir algunos otros objetivos económicos o estratégicos era de esperarse. Lo que distingue este caso de casi cualquier otro, incluidas anteriores aventuras militares del propio país, es que los recursos al alcance de Estados Unidos en este momento son descomunales. Su superioridad relativa en términos militares, económicos y políticos es acaso inédita. Bajo tales circunstancias, no debería sorprendernos que la idea prevaleciente entre sus elites gobernantes, sobre la mejor manera de garantizar su tranquilidad y prosperidad en el largo plazo, no necesariamente coincida con la del resto del mundo. Ni que dicha visión cuente con un margen muy amplio de apoyo interno, sobre todo entre la clase política, independientemente de su filiación partidista.

Los hechos del 11 de septiembre y sus secuelas parecerían haber creado las condiciones para que Estados Unidos se decidiera a asumir plenamente los atributos de su nueva posición imperial. La famosa guerra contra el terrorismo se presenta en este contexto como una especie de bautizo de fuego. El relato de cómo la incierta lucha virtual contra el escurridizo Bin Laden se transmutó en una guerra convencional, y a la segura, contra el broncíneo Saddam Hussein pasará a la historia como uno de los grandes malabarismos propagandísticos de todos los tiempos. No deja de ser paradójico, sin embargo, que la respuesta del paladín de la globalización, frente a un enemigo plenamente globalizado, consista en rescatar del olvido cierto concepto de soberanías nacionales, aunque sólo sea para demostrar a los ojos del mundo su plena disposición a imponerse sobre ellas. Ante la imposibilidad de pepenar a un enemigo inasible, Estados Unidos recurre al anticuado expediente de ocupar entidades territoriales. Que esto vaya a devolver la tranquilidad perdida a los hogares estadounidenses (y mundos aledaños) está por verse. A simple vista, parece una aventura arriesgada. Por otro lado, tampoco puede asegurarse que no lo vaya a conseguir. Las guerras siempre son injustas y horrendas, pero sus efectos de largo plazo son impredecibles. Todos quisiéramos que las cosas se resolvieran de una manera más civilizada, pero lo habitual a lo largo de la historia es que se resuelvan por medio de la violencia. Estados Unidos no es la primera potencia a la que se le ocurre que la solución de sus problemas pasa por aplastar militarmente a sus enemigos.

Lo que resulta indiscutible es que los últimos acontecimientos están modificando de manera significativa la idea que tienen la mayoría de los estadounidenses sobre sí mismos. Mientras el resto del mundo aprende a lidiar con los caprichos de la nueva potencia unipolar, la población local trata de acostumbrarse a las peculiaridades que implica ser sus ciudadanos. Los ataques del 11 de septiembre los enfrentaron con la medida precisa del odio de sus peores enemigos. También los obligaron a reconocer la vulnerabilidad de su sociedad abierta. A partir de entonces, las relaciones con el resto del mundo han ido cuesta abajo. De pronto se descubren en el centro de un huracán global de rencillas y rencores, del que mucha gente los responsabiliza y para el que todos les exigen soluciones. La idea, hasta hace poco arraigada, de que su posición tradicional en los asuntos del mundo ha sido mayormente benefactora y justiciera se encuentra en franca bancarrota. La maquinaria de propaganda nacionalista trabaja a marchas forzadas frente a un público cada vez más escéptico. Hasta ahora, la principal carta en la mano del gobierno ha sido el miedo. La gente está cansada de la incertidumbre. Quiere que algo definitorio suceda. Que la situación actual llegue a su fin cuanto antes, como sea, para poder volver a concentrarse en las cosas que realmente importan: sus coches, sus hipotecas, sus iglesias, los chismes de sus artistas, sus series de televisión, las ofertas, los deportes, la música pop, el cine. En buena medida, la urgencia de que su ejército se resuelva a aplacar al mundo es para poder seguir ignorándolo cómodamente. Y eso es, en el fondo, lo que sus políticos les están prometiendo.

No parece que esto vaya a ser posible, al menos en el corto plazo. Aun suponiendo un desenlace feliz y favorable a sus aventuras en el Medio Oriente, queda una larga lista de hostilidades pendientes, en lugares tan distintos como Colombia, Filipinas, África y Corea del Norte. Es de suponer que la intensificación de sus actividades como gendarme planetario habrán de generar nuevos resentimientos, que a su vez conduzcan a renovadas intervenciones. Una vez metidos a dar de palos por el mundo, no se ve cómo vayan a poder dejar de hacerlo. Estados Unidos pasaría de ser el imperio relativamente light que ha sido hasta ahora a convertirse en el imperio hard core que ya comienza a insinuarse. Sobre todo porque la única alternativa a dicho desenlace sería el fortalecimiento de una renovada estructura de instituciones y mecanismos internacionales que el propio crecimiento de su poderío vuelve cada vez menos viable. Es difícil prever cómo se va a traducir esta nueva realidad en una cultura que ha mostrado siempre una frescura y una desfachatez casi infantiles, sustentada en una visión de sí misma como una fuerza optimista y liberadora. La tarea de proveer al mundo de fantasías hedonistas y chabacanas no se antoja compatible, en el largo plazo, con la de andar administrando bombazos inteligentes, tan proclives a la desafortunada multiplicación de daños colaterales. ~

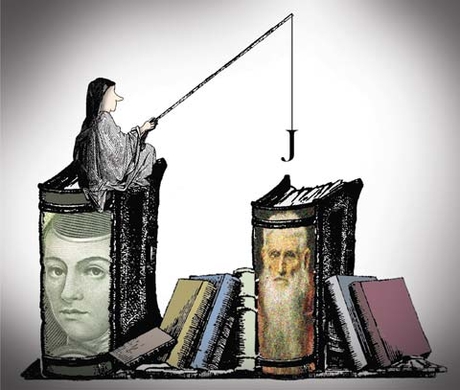

Lo jerónimo en Sor Juana

Para ofrendar su vida a las letras, Sor Juana decidió refugiarse en un convento. En esta entrega, Gabriel Zaid vierte luz sobre las razones que llevaron a la Décima Musa a elegir la orden…

Itinerario periodístico de Octavio Paz en la Gaceta UNAM

Una revisión de la relación que Octavio Paz mantuvo con la UNAM a partir de la consulta al archivo de la Gaceta de la Universidad, que fue recientemente digitalizado.

Revueltas: la cárcel

Del penal oceánico de las lslas Marías al llamado palacio negro de Lecumberri, Revueltas hizo de la condición carcelaria y concentracionaria, la geografía por donde corre su prosa.

Para salir de Babel

Todos somos responsables del ruido ambiente que caracteriza a la vida pública en México: la clase política, los Poderes de la Unión, la prensa, la academia, los intelectuales... Enrique Krauze…

RELACIONADAS

NOTAS AL PIE

AUTORES