Uno se acostumbra a cualquier cosa. Yo me estoy acostumbrando a que mis amigos se suiciden.

Primero fue el Gordo Reboiras, con su cara redonda de bebé de sesenta kilos. El Gordo era mi compañero de no jugar al futbol en el colegio. Nos pasábamos los recreos sentados junto a las canchas viendo jugar a todos los demás. A veces nos agachábamos para esquivar los pelotazos que se escapaban del partido. El Gordo siempre llevaba la peor parte, porque era un blanco más amplio. Nunca hablamos mucho.

Una vez, al salir de clases, el Gordo me invitó a su casa para ver su colección de mariposas. Eran mariposas muertas, clavadas con alfileres a una tela negra en una caja de madera y cristal. Tenía muchas, desde enormes polillas hasta pequeñas tropicales azules. Su padre coleccionaba animales más grandes, porque era cazador. En el salón de la casa había cabezas de osos, alces y hasta un tigre, pero el tigre lo había comprado, según confesó el Gordo. Tenía armas largas en un escaparate. Fusiles y esas cosas.

Esa tarde jugamos Pac-Man y comimos galletas con leche. Luego me dejó mirar a su hermana tomando el sol en la piscina. Me dijo que su hermana estaba muy buena y que me dejaría verla gratis. Era buena gente, el Gordo. Quise decirle que la había pasado bien en su casa, pero nunca llegamos a hablar mucho.

Un viernes le llevé al colegio una historieta de los Masters of the Universe para que viese cómo se parecía a Ran-man. Eran igualitos. Pero el Gordo no asistió a clases ese día.

El lunes siguiente, después de cantar el himno del colegio y el del Perú, un cura anunció ante todo el colegio que el Gordo había fallecido accidentalmente. Nos pidió que rezáramos, pero yo no recé, porque el Gordo Reboiras se iba a ir segurito al infierno por mostrarme a su hermana.

Cuando le pregunté al cura qué había pasado, me dijo que el Gordo se había accidentado limpiando una de las armas de su papá. Cuando lo oí me pareció verosímil, pero ahora me pregunto si el señor Reboiras había puesto a su hijo de once años a limpiar los fusiles de caza. Yo creo que el Gordo se mató nomás, aunque quizá no lo había planeado. Esas cosas pasan.

Pocos años después me hice amigo de Julián. Teníamos quince años pero él había vivido como si tuviese cuarenta. Sus problemas de drogas lo obligaron a repetir segundo de secundaria. En tercero, lo expulsaron del colegio por insultar a la madre del director. Eso fue bueno para nosotros. Como ya no era alumno, podía pasar a visitarnos con botellas de pisco y ron que bebíamos a escondidas en los recreos, ocultos detrás del laboratorio de biología.

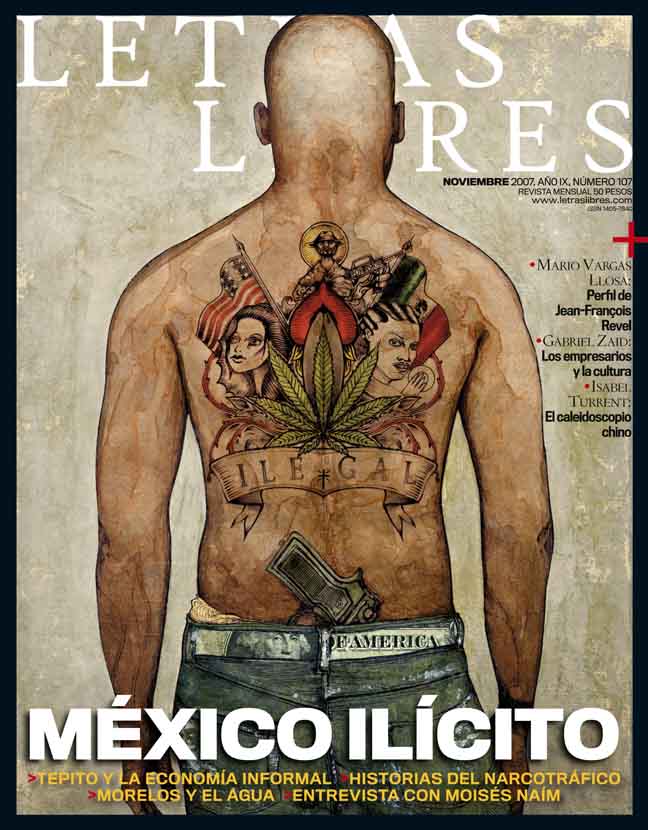

Cuando llegamos a cuarto, Julián estaba completamente intoxicado y trataba de venderles mariguana a los niños de diez años en la salida del colegio. Logró mantenerse fuera del reformatorio, pero eso les costó a sus padres todos los ahorros que habían guardado para la casita en la playa. Y se lo gastaron sólo en sobornos a funcionarios. Además de eso, pensaban en internar a Julián en Paz Eterna, una asociación de desintoxicación que, según se supo años después, maltrataba a sus pacientes. En algún caso, el director llegó a violar a algunos de los menores internos. Eso no se sabía cuando los padres de mi amigo pensaban en meterlo ahí. Afortunadamente (y justo a tiempo), Julián se enamoró de Mili, y casi de inmediato, se reformó.

Mili era una pecosa de ojos claros. Tenía cara de pastel de manzana. No estaba tan buena como la hermana del Gordo Reboiras, pero era graciosita. Y le salvó la vida a Julián. Desde que empezó a salir con ella, no compró más mariguana ni coca ni nada. Empezó a hacer deportes y a acompañar a Mili a su casa por las noches. Yo creo que los dos perdieron la virginidad ahí. Debe haber sido lindo. Mili y Julián, reformándose.

Después de salir juntos durante dos años, Mili abandonó a Julián. Parece que se largó con Luchito Cárdenas, que era un güevonazo. El mismo día en que ella lo dejó, Julián llamó por teléfono al Chato Cabieses (¿o fue al Negro Espichán?) y le dijo que lo quería mucho, hermano, y que lo iba a extrañar. El Chato (o el Negro) no entendió nada pero se preocupó.

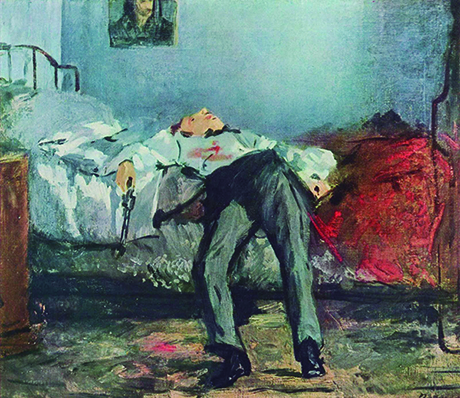

Corrió a casa de Julián y tocó la puerta. Le abrió la mamá. Subió corriendo las escaleras. Desde abajo se oía a Iron Maiden a todo volumen en el cuarto. La mamá le pidió al Chato que le dijese a Julián que baje la música. El Chato subió las escaleras y trató de entrar al dormitorio, pero la puerta estaba cerrada con llave. Tocó y gritó y llamó. Julián no respondía. El Chato bajó a decirle a la mamá que abriese la puerta. Ella buscó la llave del dormitorio en un cajón de su dormitorio. No la encontró. Llamó a su esposo. Él le gritó que no sabía controlar a Julián, que todo era culpa suya, que había criado a su hijo muy mal.

A todo esto, el Chato seguía tocando la puerta de nuestro amigo. Cuando sonó el disparo, quiso que fuese un redoble de Iron Maiden.

A Julián lo velaron con sombrero para que no se notase el agujero de su cabeza. La madre lloraba más que el padre, pero creo que eso es normal. El día del entierro, el Negro Espichán quería ser el primero en llegar. Se puso tan pesado que le dije: “Tranquilo, Negro, Julián no se va a mover de donde está.” Pero no le dio risa.

Al año siguiente entré en la universidad. Debo haber pasado todo el primer año de estudios muy borracho, porque recuerdo pocas cosas. Era 1992, hubo un golpe de Estado y había un bar frente a la universidad. El Leo’s. Yo tenía muchos amigos y todos estaban en el Leo’s. Ahí estaba el Babas. El Babas había salido del colegio conmigo, pero no lo había podido superar. Era de los que recordaba con nostalgia “los viejos tiempos” de un año antes, lloraba por haber dejado el colegio y cantaba el himno escolar cuando estaba borracho, y también cuando estaba sobrio (pero siempre estaba más bien borracho). Por su ingreso a la universidad le habían regalado un auto.

No sé si debo contar al Babas en la lista, porque no se suicidió como los demás. Aunque quizá sí. Siempre conducía tan rápido –y tan borracho– que todos sabíamos que un día le iba a pasar algo. Hasta que le pasó: se estrelló contra un árbol al lado del Olivar de San Isidro. Iban con él Kike Frisancho –que se rompió un brazo–, Mario y Jimena, que sólo sufrieron lesiones menores. El único que salió del accidente en coma fue el Babas.

Sus amigos nos pasamos varios días reunidos en la puerta del hospital, esperando alguna noticia y tratando de hacer algo cuando no había nada que hacer. Estábamos tan aburridos que subíamos a su cuarto subrepticiamente para verlo conectado a los respiradores y luego bajábamos a contárselo a los demás. Al quinto día, su padre consiguió volver de Inglaterra, donde vivía, para dar orden de apagar las máquinas. El Babas no podía seguir ahí conectado indefinidamente. Todos comprendimos.

Al Babas lo enterraron con un traje negro que le quedaba grande y con una bola de algodón en la boca cuyas hebras se le escapaban entre los labios. Tenía una corbata de seda, seguramente de su padre.

Ese día no conté chistes.

Después de lo del Babas, todos dejamos de beber como dos días. Luego todo volvió a la normalidad. El resto de mis estudios de letras fue monótono pero entretenido. Al acabar los estudios generales, entré a estudiar lingüística. Yo quería estudiar literatura, pero los de literatura siempre estaban diciendo cosas incomprensibles sobre libros extraños. A los de lingüística, al menos, no los había escuchado nunca porque eran muy pocos.

Recién entrado en la facultad, conocí a Javier Tanaka. Tanaka era experto en el Quijote. Conocía al dedillo todas sus ediciones y fumaba tabaco en bolsa con mucha calma y una gran sonrisa. Era divertido y completamente enano.

Cierto día, se me inflamó la garganta. Y se quedó inflamada durante más de quince días. Fui al doctor. En el hospital del seguro, había un otorrino que se apellidaba Tanaka. Lo escogí a él. Era un hombre austero y silencioso que hacía su trabajo sin apenas hablarme. En un momento le pregunté si era padre de Javier. Sí, dijo. No dijo más. Le comenté que yo estudiaba con su hijo. Ya, respondió. Me recetó una inyección en el culo que me pusieron en la farmacia de al lado en lamentables condiciones de higiene pero por poco precio. Días después, le comenté a Tanaka que había conocido a su padre. Tanaka dijo: ah.

Pensé que estarían peleados, pero averigüé que vivían juntos. Quizá por eso estaban peleados.

Dos días después de recibir una beca para un programa de intercambio en España, Tanaka murió. La empleada de la casa lo encontró tirado boca arriba en su cama. Las sábanas estaban llenas de espumarajos. Su familia negó que se tratase de un suicidio. Lo llamaron accidente. Según me dijo el Flaco Céspedes, Tanaka consumía más pastillas que un rave de Ibiza. Pero no eran alucinógenos ni nada de eso. Tanaka necesitaba anfetaminas para despertar y barbitúricos para dormir. Quizá de verdad no se suicidó. Quizá simplemente se le pasó la dosis habitual o se le cruzó con el alcohol de la celebración del viaje a España que ya nunca haría.

O quizá ocurrió todo lo contrario, y trató de morir durante años hasta que un día, de casualidad, lo logró. Llevaba varios días de tristeza y la soledad le colgaba del cuello. Un día antes de fallecer, le pidió a mi amigo Rony que lo acompañase a tomar un café. Quería conversar con él. Rony lo plantó porque tenía que entregar un trabajo de literatura medieval. Le dijo que se verían al día siguiente. Rony siempre se sentirá muy mal por la taza vacía de ese día siguiente. Dice que hasta ahora, cuando bebe una taza de café, le parece estarse bebiendo los espumarajos de las sábanas de Tanaka.

Ya para entonces, otro de mis amigos daba señales extrañas desde el planeta de los muertos. Se llamaba Alex Antúnez y era poeta, mala cosa. Los poetas del Perú siempre se matan. Luis Hernández se tiró a las vías de un tren, Vallejo se dejó morir en vida, Moro se fue a trabajar al colegio militar siendo homosexual, Adán se recluyó voluntariamente en un manicomio, Heraud organizó una guerrilla en la que sólo lo mataron a él, porque todos los demás huyeron al ver su cadáver. Alex Antúnez no quería ser la excepción.

Alex también había estado en mi colegio (a un montón de gente de mi colegio le dio por morirse) antes de su intento frustrado de ingresar en el seminario jesuita y de un breve esfuerzo por dedicarse única y enteramente a la poesía, esfuerzo que duró tres días.

Luego de eso fue a la universidad, donde yo lo conocí porque dictábamos prácticas en el mismo grupo. La primera vez que fuimos a dar una clase, nos tomamos una cerveza juntos para los nervios. Alex me cayó bien. Meses después, organizamos una fiesta para recaudar fondos para una revista literaria. Cuando ya habíamos bebido todos demasiado, Alex trató de besarme. Yo le dije que lo respetaba pero que a mí me gustaban las mujeres, y me sentí un imbécil, de verdad.

Nuestra relación se enfrió un poco, pero seguimos conversando cuando nos cruzábamos en la universidad. Alex solía decir que quería entrar en tratamiento psicológico pero no tenía dinero. Me contó cuando le pegó a un policía en la cara y pasó la noche en la comisaría, cuando se acostó con uno de sus alumnos y cuando se bajó el pantalón frente al decano de derecho. Después le perdí el rastro.

Con el tiempo, me fui enterando de que se había ido a la selva, de que había publicado al fin su poemario y de que se había casado. Me sorprendió su matrimonio, pero sobre todo, me sorprendió la noticia de que tendría una hija. Las últimas veces que lo vi apenas nos saludamos. Él llevaba collares de chaquiras de la selva y parecía feliz.

Yo ya estaba en España cuando me contaron por mail del incendio en su casa. Lo había descubierto su esposa al volver de compras. El humo salía a borbotones por las ventanas. Ella trató de abrir la puerta, pero estaba cerrada por dentro. Llamó a los bomberos. Cuando tiraron abajo la puerta, encontraron a Alex, o lo que quedaba de él, abrazado a un ejemplar de su libro abierto por la última página, en los versos que decían:

Yo quiero pertenecer al aire

Por eso incendio mi cuerpo

No sé si Alex fue un cobarde o un valiente. Me hago la misma pregunta sobre todos los demás. Pero de todo mi rosario de amigos suicidas, solitarios, desadaptados y exánimes, la que más me intriga es la única mujer. La guapísima Bel Murakami (por lo visto, a los japoneses les entusiasma el suicidio. Hasta lo consideran una salida digna).

Lo de Bel fue diferente. Ella no era mi amiga.

Yo sólo tenía unas ganas increíbles de tirármela.

Bel era una leyenda entre los jefes de práctica. Uno de mis colegas, Andrés Molina, se dedicaba a elaborar un ranking de las alumnas más apetecibles para ir modificándolo a sugerencia de los demás miembros del cuerpo docente. Se pasaba horas en la rotonda de letras “pesando la mercancía”, o sea, fantaseando y contando chistes verdes sobre cada nueva aspirante al trono de la “cachimba de oro” de cada año. Cuando llegó Bel Murakami, Molina la declaró de inmediato “cachimba del milenio” y nunca más hizo listas de éxitos. Yo la vi alguna vez por esa época, y también voté por ella, pero nunca la conocí personalmente.

Años después, poco antes de abandonar el Perú, la vi entre el público de un concierto en que cantaba uno de mis hermanastros. Bel estaba guapísima. Pero esa noche, yo había ido con mi amiga Daniela. Aunque Daniela era sólo mi amiga, me pareció descortés dejarla tirada para hablar con otra. Además, nunca he tenido la menor idea de cómo se le habla a una chica a la que no conoces para llevártela a la cama. Es una técnica que todos mis amigos –vivos y muertos– parecen tener muy clara. Pero yo nunca la he dominado.

A la mitad del concierto, a la chica de la mesa de atrás le dio un ataque de epilepsia. La gente se asustó, el concierto se detuvo y mi amiga Daniela corrió a ayudar a la enferma, porque Daniela quiere salvar el mundo. De repente, me encontré al lado de Bel Murakami, sin incómodas compañías y con el tema perfecto de conversación. Hablamos de epilepsia. De lo que hay que hacer, de por qué se produce, de qué riesgos conlleva. Ella dijo que en medio de un ataque es recomendable meter una cuchara en la boca de la víctima para que no se muerda la lengua y se la mutile.

El ataque terminó y todo se tranquilizó más rápido de lo que esperaba. Daniela volvió a mi mesa y Bel a la suya. Parecía estar sola.

No alcancé a pedirle su teléfono, pero la siguiente vez que vi a mi hermanastro, le conté que en su concierto había conocido a una chica que estaba muy buena. Mencioné el nombre de Bel. Mi hermanastro se horrorizó. Dijo que él había sido su novio y que ella estaba loca. Loca, loca, loca, repitió. Histérica. Me dijo que había ido al concierto sólo por joder, en particular, por joder a su nueva novia, que en efecto, se había puesto furiosa.

De todos modos, durante las siguientes noches, cada vez que me masturbaba con las estrellas porno de la madrugada, les ponía la cara de Bel.

La volví a encontrar tres días después en otro bar. Yo estaba con mis amigos del grupo Kamasutra –unos drogadictos todos– y ya llevábamos muchas horas de fiesta. Fatal. Cuando la vi, decidí acercarme, decirle algo, pedirle el teléfono. Avancé a través de la pista de baile, entre sudores y codazos. Levanté la mano para saludarla. Ella devolvió el saludo desde el fondo de mi vaso. Seguí avanzando. Ya estaba a sólo un par de metros cuando me di cuenta de que estaba tan ebrio y tan atontado de coca que iba a hacer una vergüenza frente a ella. Ni siquiera podía articular las palabras porque la mandíbula me bailaba. Sudaba. Quería vomitar. Cuando vi que ella estaba a punto de levantarse, le sonreí y seguí de largo hacia el baño.

Sólo la volví a ver una vez en persona y otra en efigie. La primera fue meses después, una noche, en un grifo en que paré a comprar cerveza. Yo estaba con una chica que no era ni la mitad de bonita que Bel, y ella estaba con un tipo que era millonario. Nos saludamos con un movimiento de cabeza. Pasé el resto de la noche tratando de olvidar que no estaba con ella.

La última vez que la vi aparecía en una revista peruana que me trajo mi padre a España. Había una foto de Bel, que acababa de montar una exposición de grabados. Estaba muy flaca, aún era hermosa, pero tenía por lo menos quince kilos menos de hermosura que la semana en que la amé. Mi padre conocía al padre de ella. Me dijo que le parecía haber oído que esa chica sufría de anorexia.

Hace dos días, me escribió mi amigo Lorenzo contándome que habían encontrado a Bel en medio del barranco frente al mar de Lima. Me imagino que era un día de esos en que el cielo parece una alfombra usada. Bel se había arrojado desde lo alto, pero sólo había caído –más bien rodado– unos veinte metros. Está viva, pero aún permanecerá en el hospital dos o tres días más por diversas lesiones de poca gravedad. Lorenzo dice haber oído que Bel estaba embarazada –de alguien que no soy yo– y que perdió el niño debido a los golpes. Espero que sea sólo un rumor. ~