El paquete con los bienes de la democracia le llegó a la clase dirigente mexicana sin instructivo. O si venía con instructivo, nadie lo ha encontrado. Y si alguien lo encontró, no se ha logrado dar con quien pueda seguir las instrucciones para ensamblar cada una de las piezas y hacer que la democracia funcione, para decirlo con los términos propuestos por Daniel Yankelovich en el subtítulo (“Making democracy work in a complex world”) de su libro Comming to Social Judgment, publicado en 1991 por la Syracuse University Press.

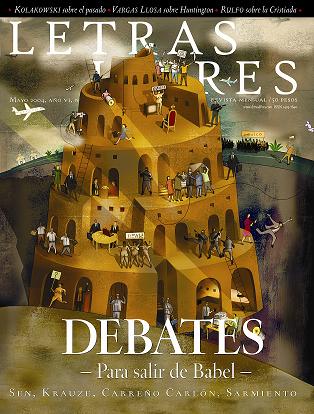

Una de esas piezas que no se acaba de armar o que permanece empaquetada es la del debate público civilizado, como correlativo de uno de aquellos bienes democráticos no debidamente valorados ni adecuadamente utilizados por la clase dirigente: el de la ampliación de los márgenes de libertad para ese debate público. Incluso, para las voces más estridentes de nuestra clase dirigente, ni siquiera se trata de una promisoria ampliación de los márgenes de libertad, sino de la desaparición sumaria de todo margen de contención, de todo límite, sobre todo si se trata de salvar el pellejo (político) propio a costa de desollar a los contrarios.

Otro bien que vino con el de la ampliación de aquellos márgenes de libertad fue el de la ampliación del poder de acceso de las diversas expresiones políticas a los grandes medios de comunicación y, consecuentemente, del poder de concurrir a la definición del debate público, con lo cual quedó atrás el privilegio que en décadas pasadas ejercieron los presidentes de la República como definidores primarios casi únicos de la agenda de dicho debate público.

A cambio de esos bienes, las condiciones de la segunda mitad de la década pasada —que aceleraron el desplazamiento del poder presidencial del hasta entonces partido dominante y abrieron el curso a la alternancia en todos los cargos de elección— produjeron, en contrapartida, una baja sensible: la caída en el desprestigio y el desuso de la capacidad y de las reglas de la negociación, un legado valioso de la política mexicana de todas las épocas y la otra pieza indispensable, junto con el debate público civilizado, del equipamiento requerido para que el juego de la democracia funcione.

Para no desviar la atención de estas notas al debate de los estereotipos y lugares comunes que abundan sobre el antiguo régimen, asumamos la existencia de una cultura política priista y admitamos —esto sí, sin taxativas— que en la llamada era priista se impusieron diversas barreras de contención al debate público, que hasta hace menos de dos décadas fueron respetadas al pie de la letra por la mayor parte de los actores sociales, aunque algunos de ellos no se supieran conscientemente priistas. Barreras que, ciertamente, se levantaron lo mismo frente a temas tabú que contra la claridad del lenguaje, lo que dio lugar a una proliferación de exageraciones eufemísticas que, a su vez, fueron gozosamente antologadas por Carlos Monsiváis en las diversas épocas de “Por mi madre, bohemios”.

Ahora bien, sea que asumamos que la cultura priista sobrevivió a la pérdida del poder presidencial o que nuestras incapacidades deliberativas vienen de antes de la era priista y la han trascendido, parece evidente que la ampliación o la desaparición de los límites tradicionales que lo contuvieron no han liberado el debate público de los temas tabú ni de los eufemismos. Porque, hoy, unos y otros se manifiestan en la pretensión de imponer tratamientos temáticos y estilos de acuerdo a lo que cada bando en guerra de exterminio considera qué y quiénes representan lo políticamente correcto, qué y quiénes son los moralmente indestructibles y qué y quiénes han de considerarse los moralmente desviados.

Una hipótesis para explicar este deterioro y este estancamiento del debate —que, con otros factores, mantienen en el deterioro y en el estancamiento toda la vida pública del país— podría partir de la falta de experiencia y de preparación de varias generaciones de mexicanos en materia de debate público civilizado. La actual sociedad participante, incluyendo su clase dirigente, fue educada, por decirlo así, entre los años cincuenta o sesenta del siglo pasado —sus exponentes más viejos— y los noventa y los primeros años de esta centuria —los más jóvenes. Medio siglo en que el debate, con demasiada frecuencia, se confundió con la oratoria exultante del régimen en el mundo oficial y con la prédica catequizadora de la oposición, lo mismo a la derecha que a la izquierda del mundo oficial. Las posiciones podían confrontarse, pero no se tocaban, en tanto resultaban monólogos excluyentes, derogatorios, unos de los otros, sin posibilidad de un debate digno de ese nombre. De pronto esas mismas posiciones irreductibles solían aparecer, mágicamente, ante la invocación de asedios externos o la construcción de pánicos morales internos, integrando consensos inexplicables a no ser por decisiones de orden pragmático, más que como producto de una discusión libre y conducente.

No es que no pesaran las posiciones y los intereses a derecha e izquierda en los procesos de toma de decisiones públicas. De hecho, en ese medio siglo, el antiguo régimen procesó una serie de políticas públicas y —a partir de mediados de los setentas hasta mediados de los noventas— condujo un ciclo de formidables reformas políticas y económicas que respondieron a planteamientos de ambos flancos de la geometría política.

Pero lo relevante, desde este ángulo de análisis, es que esos importantes rendimientos para el avance y la modernización del país pasaron más por las movilizaciones y protestas acumuladas de los diversos grupos sociales, y dependieron más de la visión, la sensibilidad y la iniciativa de las elites para procesarlas —así como de las presiones y las negociaciones entre las cúpulas— que no de los excepcionalmente comprobables esclarecimientosarrojados por el debate público. Éste fue un factor que cumplía, más bien, funciones de legitimación de decisiones preelaboradas o de mera justificación escénica.

Desde esta perspectiva, la primera parte del problema que se le plantea al nuevo régimen radica en su carencia de las condiciones de cohesión del poder político y de los recursos e instrumentos que le permitían al antiguo régimen encabezar los procesos de toma de decisiones, administrar y conciliar las presiones y los conflictos, y romper los estancamientos para cumplir, al menos parcialmente, las metas de gobierno. Con aquellas condiciones y recursos de su parte, el subdesarrollo del debate público, como obstáculo para alcanzar acuerdos por esta vía, si no podía decirse que era totalmente irrelevante para el régimen, tampoco era determinante para la fluidez, el funcionamiento e incluso el avance de la vida pública.

Más determinantes fueron las crispaciones cíclicas del debate público, crecientes en el antiguo régimen, sexenio tras sexenio, en este medio siglo: de la crispación parcial, todavía limitada al DF y otras entidades, que acompañó al sangriento conflicto postelectoral de los primeros cincuentas, a la que suscitó la igualmente sangrienta represión sindical de fines de esa década; de la que encabezó la derecha contra los libros de texto gratuitos y la política hacia Cuba en los primeros sesentas, a la que rebasó el ámbito nacional tras la represión del Movimiento de 1968; de la que despertó el halconazo de junio de 1971, a la que provocó en la derecha el discurso antiempresarial del Ejecutivo también en los primeros setentas; de la que levantó la ruptura de expectativas de la abundancia petrolera y la estatización bancaria a principios de los ochentas, a la que presidió el reclamo democrático en los procesos electorales de la segunda mitad de esa década, particularmente el de 1988, para concluir el ciclo con la enorme crispación provocada por el gran desplome nacional, a partir de los errores de diciembre de 1994.

A diferencia de los efectos de estancamiento y disgregación provocados por el subdesarrollo en la calidad del debate público, y sus crestas de crispación en estos primeros años del nuevo régimen, en el antiguo régimen el atraso en el debate resultaba relativamente irrelevante porque incluso podía ser funcional para sus componentes autoritarios, mientras que las crispaciones cíclicas de la discusión, si bien no siempre cumplieron en la coyuntura funciones de esclarecimiento, e incluso llegaron a provocar graves distorsiones en la deliberación y la formación de la opinión pública, sí contribuyeron, por acumulación, a la construcción de consensos sobre el carácter inevitable e inaplazable de los cambios que se plantearon de manera explícita o implícita en cada una de esas crisis.

De allí la segunda parte del problema que enfrenta el nuevo régimen. Y aquí hay que incluir a todos sus actores, aunque algunos de ellos no se asuman, conscientemente, como formando parte de él —como antes no se percataron que habitaban y usufructuaban el planeta priista—, y aunque pretendan dejarle la responsabilidad de la suerte del México del nuevo régimen sólo al Ejecutivo Federal.

Lo primero es que la mayoría de estos actores se ha resistido a deshacerse del modelo antiguo de debate público, cuyos defectos en la normalidad y cuyos excesos en la crispación servían a las elites del viejo régimen como termómetro para medir la temperatura social o como sismógrafo para registrar los estremecimientos del subsuelo de la nación. Pero esa medición o ese registro tenían un carácter meramente indicativo para modular las decisiones del poder, dentro de mayores o menores márgenes de discrecionalidad. Esto era así porque los gobernantes y sus demandantes habían desarrollado, unos y otros, sorprendentes habilidades, fórmulas y canales de negociación a través de los cuales, entre otras cosas, interpretaban las señales del termómetro o del sismógrafo del debate público. Y era en función de esas señales como acordaban concesiones recíprocas desde sus respectivas posiciones de poder político o de poder de movilización o contención de las protestas, ya fuera que éstas se presentaran en forma de manifestaciones en las calles, huelgas en los sectores estratégicos, tomas de universidades o cambios bruscos en los mercados cambiarios y financieros. De allí que los demandantes pudieran, con el brazo de la confrontación, elevar la temperatura del debate público —a través de la movilización de alguno de esos recursos— para mejorar las condiciones del acuerdo al que esperaban llegar con el brazo de la negociación. Y los gobernantes podían atemperar el debate con el amago de la ley y el orden en las calles, o de la ley de expropiación frente al poder económico, en voz propia o a través de llamados o exigencias de sus aliados en el debate, para hacer más holgadas sus propias condiciones de negociación.

Pero si en el antiguo régimen el modelo ya provocaba tensiones que se salían de control frente a los grupos de interés, o choques sangrientos con los grupos populares, como los antes descritos, en el nuevo régimen el viejo modelo de debate está conduciendo irremediablemente al vacío. Subir el tono de nuestro remedo de debate público, sin siquiera proponerse un mínimo intercambio racional para alcanzar entendimientos, sólo satisface el propósito de elevar la temperatura y la presión, como se estilaba antes, pero ahora frente a un poder político que carece de la cohesión, de los recursos, de los instrumentos y de la capacidad de respuesta del antiguo régimen. Y eso significa entrar a un juego peligroso que sólo puede conducir a la destrucción de nuestras incipientes instituciones democráticas.

El viejo modelo del debate como instrumento para negociar desde condiciones de mayor fuerza dejó de ser funcional desde que se sabe de antemano que no hay la menor disposición de intercambiar concesiones de una parte a la otra. Por un lado, porque no se ve incentivo alguno en arribar a acuerdos si se parte del supuesto de que ello fortalecería a la contraparte. Por otro lado, porque las distorsiones de ese viejo modelo, en la segunda mitad de la década pasada, condujeron al descrédito del concepto mismo del acuerdo entre las partes, como corolario del procesamiento civilizado de las diferencias y los conflictos. Fue entonces cuando a la concertación se la llamó peyorativamente concertacesión, y se la satanizó junto con algunos personajes identificados con las negociaciones que permitieron las grandes reformas de los primeros noventas. Estas negociaciones y reformas también fueron demonizadas como pánicos morales —un concepto clave de la comunicación contemporánea— en una de las fases de mayor autodestrucción institucional, a través, precisamente, del envilecimiento y la manipulación en grados supremos del viejo modelo mexicano del debate público.

Finalmente, tampoco es aplicable ya el modelo antiguo de debate como instrumento de presión y como recurso para mejorar las condiciones de negociación, porque la cabeza del poder político ya no tiene los márgenes de decisión que le permitían hacer concesiones discrecionales sin afectar la funcionalidad, la competitividad y la viabilidad misma del país. Y, en consecuencia, del otro lado tampoco hay ya incentivos para obtener beneficios concretos de la negociación, que no sea el de desgastar al oponente hasta la postración o la aniquilación, aun si se trata del Presidente de la República, con la garantía de que no se chocará con la poderosa reacción de otras épocas y con una doble ilusión: sustituirlo en el siguiente proceso electoral y restaurar condiciones más propicias de ejercicio del poder.

Contra estos espejismos o ilusiones de quienes se proponen desplazar al actual grupo gobernante con los recursos del viejo modelo de debate irresolutivo, sin condiciones ni disposiciones reales de negociación, con la pretensión de devolverle al Ejecutivo los márgenes de poder de decisión de otras épocas, habría que dejar claro que las actuales condiciones de poder político fragmentado, diluido, llegaron para quedarse como características del nuevo régimen. Sólo una —hoy lejana— involución populista autoritaria, en el estilo del venezolano Hugo Chávez, podría tratar de forzar las cosas a través de movilizaciones clientelares tendientes a restaurar palancas reales o aparentes de cohesión del poder político, parecidas a las de las primeras décadas del antiguo régimen posrevolucionario.

Pero, a la vista de la precariedad de la experiencia venezolana, la alternativa no puede ser —no debe ser— una suerte de resignación ante la parálisis y el estancamiento de la actualidad mexicana.

Lo que nuestros actores políticos tendrían que plantearse, en todo caso, es que en las nuevas condiciones del poder político, el Poder Ejecutivo —el actual y los que lo sucedan— sólo podría volver a encabezar los procesos de toma de decisiones —como corresponde a un régimen presidencial— y volver a administrar y conciliar las presiones y los conflictos, y romper los estancamientos, para cumplir, al menos parcialmente, las metas de gobierno, si los actores terminan de una vez por todas el juego peligroso del viejo modelo de debate y negociación y se deciden a desenvolver, ensamblar y hacer funcionar los nuevos modelos de las piezas hasta hoy ausentes de la nueva democracia mexicana: un nuevo modelo de debate público y un nuevo modelo de negociación.

En cuanto a la necesidad de un nuevo modelo de debate público, y ante la brecha del conocimiento de las reglas y de la experiencia del debate público civilizado por parte de varias generaciones de nuestra clase dirigente y de la llamada sociedad participante, lo indicado parecería actuar en dos planos: uno de largo plazo y otro de corto plazo.

En el largo plazo, un nuevo modelo de debate público civilizado tendría que partir de la renovación del pensamiento crítico, en todos los niveles de las audiencias y los públicos, empezando al menos desde la secundaria y obligatoriamente en el bachillerato y la licenciatura, a fin de que, al paso del tiempo, llegue a resultar mediática y políticamente irredituable el cretinismo y el infantilismo de los temas —y de sus tratamientos por los actores centrales del nuevo régimen— que hoy ocupan la agenda del debate público.

Esta agenda suele oscilar: a) de la frivolidad de los personajes de opereta y de las páginas de “sociales”, a la reaparición del ojo bíblico que todo lo ve y del oído divino que todo lo escucha, a través del pueblo que todo lo sabe y todo le cuenta —al nuevo Mesías— sobre las andanzas del demonio en turno; b) de la reedición de los guiones del glorioso cine nacional de los pobres pero limpios y los bravucones perdonavidas, a la nueva edición de El gesticulador, hoy con muecas, frases inconexas y largos silencios, que aparecen como inequívocas lagunas mentales, pero que son presentadas como pausas dramáticas o como treguas para que la corte mediática capte sus inaprensibles muestras de ingenio; o c) de los astutos descubridores de conspiraciones y desafiantes burladores de los enemigos del bien, a los burladores burlados por un implacable predicador camuflado como periodista camuflado como histrión.

Del lado de los definidores primarios de la agenda del debate, es decir, de los actores sociales y políticos más relevantes y con mayor visibilidad en los medios, la tarea no parece menor, pero hay algunas acciones que se pueden emprender en el corto plazo: la construcción, en los medios y en la academia, de un sistema de control de calidad del debate público, que se vuelva de consulta obligatoria, en el que se registren las principales aberraciones y regresiones de las propuestas de los definidores primarios de la agenda pública.

Éstos pueden ser algunos parámetros de medición:

Sobre la anacrónica estructura de la prédica como sucedánea de las propuestas para el debate público, las clases dirigentes han impostado las técnicas y las rutinas de una moda, la del media training, frecuentemente mal adaptada a las realidades nacionales: una más de nuestras contrahechuras que suele enlistar Federico Reyes Heroles.

El media training surgió en una sociedad, la estadounidense, cuyas elites han sido formadas, desde high school hasta el college y el posgrado, en una cultura de la discusión pública que, de acuerdo con Stephen Toulmin (The Uses of Argument), ha arraigado por generaciones a través de una serie de cursos obligatorios de retórica, persuasión, razonamiento crítico y expresión oral y escrita, desde un modelo basado en la ley y en los pasos de la lógica jurídica previstos en los procesos legales.

La propuesta para el debate es una suerte de demanda, por ejemplo, a favor de que se apruebe una decisión pública. O es una acusación contra alguna persona o institución. Pero la primera exigencia que se le plantea al estudiante de Argument es que diga, con la mayor claridad, qué tratará de probar para respaldar su propuesta, demanda o acusación. La segunda exigencia es que pruebe, con evidencias y razonamientos, la solidez de su propuesta, demanda o acusación, mientras que la tercera exigencia radica en que el estudiante haga la conexión de sus pruebas con su demanda, planteamiento, propuesta o acusación, de manera que esa propuesta resulte necesariamente sostenible o procedente.

El media training para políticos —y líderes corporativos e incluso exponentes de los grandes espectáculos— procura que estos actores sociales sean capaces de ajustar sus mensajes —sus propuestas, sus pruebas y las conexiones entre unas y otras— a las exigencias de los medios (brevedad, llaneza, contundencia), y a las rutinas inquisitoriales de los entrevistadores. Pero el entrenador y el entrenado parten de la realidad de esta formación y esta cultura de la discusión basada en la ley y sus procesos lógicos.

Y aquí está la principal diferencia con el media training impostado sobre las precariedades de nuestras clases dirigentes. Sobran los indicios de que algunos de nuestros actores públicos más visibles en las turbulencias de marzo y abril han frecuentado el media training, pero la pobreza de su formación y de su cultura no les permite ir más allá de las recomendaciones de maquillaje, de la combinación de colores en la indumentaria, del peinado y del disparo de una que otra frase aislada que sólo la indulgencia de nuestros medios permite que aparezca como algo más o menos coherente en los productos informativos de las siguientes horas. Nunca una propuesta o una acusación como algo que comprometa al actor a sostener con pruebas o argumentos. Nunca una prueba, mucho menos la conexión de pruebas y demandas o acusaciones de manera que éstas resulten sostenibles o procedentes.

Las salidas a medios de los principales funcionarios del gobierno del DF en estos meses me hicieron recordar la primera lección de Elements of Argument, un libro de texto para primer semestre, que empieza con un ejemplo para ilustrar a los adolescentes estadounidenses que llegan a las licenciaturas o al politécnico, sobre la diferencia entre una discusión o debate y una bronca o pelea de callejón enmascarada como discusión.

Será difícil devolver a la escuela a quienes, por otra parte, se exponen al debate público con la propuesta de erigirse en un rayo de esperanza —un híbrido, por cierto, de la vieja propaganda política y del nuevo marketing político, pero, sobre todo, una frase inasible, imposible de tomar en serio en un debate público contemporáneo.

Otro ejemplo: transcurrieron varias semanas con una serie de propuestas de debate público, con estridentes denuncias diarias de los más altos funcionarios del gobierno del DF señalando la existencia de un “complot” (el jefe de gobierno mencionó la palabra 52 veces en marzo) que sería necesario investigar citando a declarar a los presuntos “complotistas”. Éstos se habrían reunido para “atacar” a ese gobierno con la difusión de los videos que mostraron a algunos de sus funcionarios y allegados en escenas que comprometían su integridad. A mediados de abril, unos testigos “probaban” la existencia de esas reuniones. Sin embargo, nunca se registró en ese lapso una sola voz que terciara en el debate para aclarar que no existe el delito de complot en nuestra legislación penal —ni ninguno otro aplicable contra quienes llegaran a reunirse para acordar la forma de difundir unos videos comprometedores para un grupo de personas públicas, por lo que se antojaba imposible citar a nadie a comparecer para “confesar” la comisión de un delito inexistente.

Y un ejemplo más: la propuesta para el debate público de un subsecretario de ese gobierno, tendiente a responder al señalamiento puntual de los delitos en que pudieron estar incurriendo los funcionarios del GDF, fue de tal agresividad contra su contraparte, contra la ley y contra la más elemental lógica jurídica, que no habría pasado la prueba del primer semestre en el que los adolescentes estadounidenses aprenden, en el primer día de clases, aquella diferencia entre una discusión o debate y una bronca o pelea de callejón. Mucho menos habría acreditado la tarea de la segunda semana, que exige ajustar las respuestas a una acusación, a los pasos lógicos de la réplica en términos legales.

Adicionalmente a esta suerte de contraloría de la calidad del debate público, con fines correctivos o remediales, habría que impulsar, entre los definidores primarios de la agenda del debate público, una serie de propuestas de estímulo para romper el estancamiento originado en el desuso o la ausencia de estas piezas indispensables para contribuir a que la democracia funcione.

A este respecto, hay teorías y prácticas comunicacionales que han mostrado eficacia en otros países para destrabar la solución de asuntos que se consideran críticos. Especialmente aquellos que, por naturaleza, no se pueden resolver en forma definitiva, ya que forman parte de un debate permanente en virtud de que implican valores en conflicto o conflictos de valores fuertemente arraigados en una comunidad. Son asuntos cuya discusión puede entramparse indefinidamente, como ocurre en México con los valores de la soberanía y la viabilidad del país, confrontados, por ejemplo, en el debate sobre las reformas del sector energético, o con el valor de los derechos laborales adquiridos y el valor de la viabilidad de las instituciones, como ocurre con las reformas del sistema de pensiones, o con el valor del progreso enfrentado al del apego a las tradiciones rurales, que dejó el centro del país sin el aeropuerto internacional que requería con urgencia.

A este tipo de asuntos se refiere Yankelovich, el autor citado en el primer párrafo, y a ellos propone aplicar una teoría clásica de persuasión, la del “juicio social”, elaborada a principios de los sesentas del siglo pasado por Sherif y Hovland (Social Judgement: Asimilation and Contrast Effects in Communication and Attitude Change). La teoría propone la existencia de curvas de discrepancia que pueden ser muy altas en el momento de iniciar la estrategia de comunicación persuasiva, pero que pueden ir reduciéndose hasta hacer transitables los acuerdos si se logran producir entre los involucrados y en la sociedad juicios estables, coherentes y responsables sobre estos asuntos. En condiciones muy diferentes —todavía dentro del antiguo modelo del debate público—, pero no sin grados de dificultad apreciables, el ciclo reformista que terminó en la primera mitad de la década anterior logró avances importantes en la reducción de tradicionales curvas de discrepancia que enfrentaban valores tradicionales y valores ligados al progreso o a la modernidad.

No serán la espontaneidad ni la inercia, sino acciones afirmativas basadas en valiosas aportaciones de países con mayor tradición democrática, las que permitirán ir emparejando, ya no las curvas, sino las cordilleras de discrepancia que se acumulan en nuestro horizonte. Será el debate civilizado el que propiciará la construcción de modelos de persuasión basados en el juicio público, así como la recuperación, por ésa y otras vías, de la pieza perdida en la segunda mitad de la década pasada: la capacidad de negociación, ya no sobre las reglas del antiguo régimen, sino con las reglas de la democracia.

Y no creo exagerar demasiado al comparar la propuesta central de política educativa de José María Luis Mora para el México independiente: una educación que prepare para la vida en libertad, no más para la vida colonial, con una necesidad de política educativa para el México democrático de hoy; una educación que en todos sus ámbitos prepare para el debate público civilizado con miras a que la democracia funcione, no más un remedo de debate al servicio de las personalidades y los sectores autoritarios que retrasan la consolidación de la democracia e incluso ponen en riesgo su viabilidad. ~