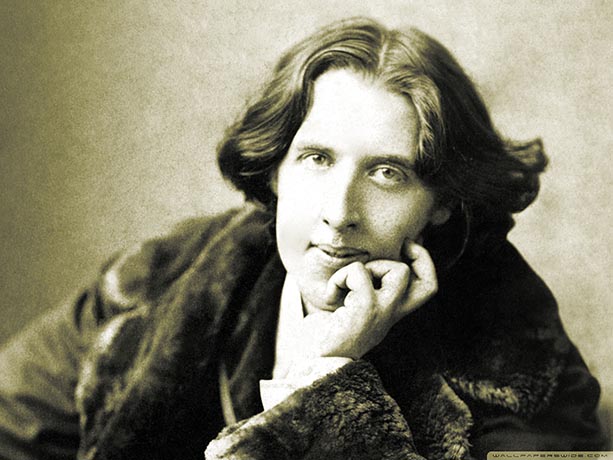

Sastre del ingenio y la belleza, Oscar Wilde (1854-1900) debió enfrentar tres procesos judiciales vinculados con su homosexualidad y dos años en prisión para escribir sus obras más íntimas: De profundis (concluida en 1897 y publicada en 1905) y La balada de la cárcel de Reading (1898). Aún durante el proceso por difamación que promoviera contra el marqués de Queensberry, Wilde subiría al estrado para demostrar algo más que su inocencia: su donaire verbal. Envalentonado por su fama como dramaturgo, no modificaría un solo gesto de su postura escénica y, consecuentemente, trágica. El escritor haría gala de sus sofisticados aforismos y paradojas para poner en evidencia la rampante incultura del marqués. (No resulta descabellado afirmar que la famosa nota que este le escribiera a aquel, donde lo acusaba de hacerse pasar por “sondomita”, incitó a Wilde a entablar su demanda por motivos tan personales como ortográficos.)

Ahí donde la sociedad asistiera a un litigio de conductas inmorales, Wilde observaría una controversia estética: la de los superficiales –que, según él, son los únicos que llegan a conocerse a sí mismos– contra los mojigatos y su falsa hondura. En dicha controversia, la lengua triunfaría con agilidad y gracia sobre los pesados guantes del marqués –curioso autor, por cierto, de las reglas escritas del boxeo moderno–. Poco importaba que Queensberry se hubiera erigido en portavoz de la sociedad victoriana, esa que ahora le tiraba piedras a Wilde y escondía las manos que antes lo aplaudieran rabiosamente. El irlandés emprendería este juicio como una cruzada contra el mal gusto, y sus refinados alegatos apuntarían al que consideraba el único crimen posible: la estupidez. Pero las cosas cambiarían de raíz en los dos procesos restantes. Un Wilde cada vez más débil, decepcionado de la miopía de la corte, debió enfrentar veinticinco acusaciones de indecencia que, salvo por una, terminaron condenándolo. Se había dictado sentencia contra un hombre, pero también contra una doctrina: la del “arte por el arte”, que murió junto con Wilde –y, vaya justicia poética, junto con la reina Victoria– apenas iniciado el siglo XX.

De profundis, escrito a su amante e hijo del marqués, lord Alfred Douglas, es un tratado de reconversión. Si bien resulta un texto de carácter privado, que oscila entre la resignación católica, el reproche amoroso y la dignidad del sufrimiento, puede ser leído como una carta a un joven esteta. En sus últimas líneas, Wilde apunta:

…no olvides en qué terrible escuela estoy haciendo los deberes. Y aun siendo como soy, incompleto e imperfecto, aun así quizá tengas todavía mucho que ganar de mí. Viniste a mí para aprender el Placer de la Vida y el Placer del Arte. Acaso se me haya escogido para enseñarte algo que es mucho más maravilloso, el significado del dolor y su belleza.

El Dolor había dejado de ser una entelequia de almas vulgares para convertirse en su nuevo manifiesto. Como Wilde reconoce en otra parte de la epístola: “No lamento un solo instante haber vivido para el placer. […] Pero haber continuado en la misma vida habría sido limitador. Tenía que seguir adelante.” Al estilo de san Agustín, el irlandés practica la confesión como un género memorístico. Sin embargo, a diferencia del primero, la evolución del protagonista no es moral sino estética. Debido a las penurias físicas y espirituales que le acarrearon los trabajos forzados en Reading, Wilde dejó de juzgar lo bello como un coctel donde, con mano experta, se mezclan dosis suficientes de imaginación, humor, agudeza, cinismo y elegancia, sino como una transmutación alquímica: la sangre del mártir convertida en el vino más dulce. Una belleza que, lejos de su antigua y altiva gratuidad, vale toda la pena.

“Placer para el cuerpo hermoso, pero Dolor para el Alma hermosa”, aconsejaba nuestro autor a lord Alfred, que confundió el placer con la satisfacción y el dolor con la autocompasión. Solo Wilde, que al final de su vida vistió la desnudez de su cuerpo con la piel de asno del alma, pudo seguir sus propias recomendaciones. ~

(Ciudad de México, 1979) es poeta, ensayista y traductor. Uno de sus volúmenes más recientes es Historia de mi hígado y otros ensayos (FCE, 2017).